মরে যাওয়া কৃষকের ঘাম

মওদুদ রহমান

“আমি মিনারুল নিচের যেসব লেখা লেখবো। সব আমার নিজের কথা লিখে জাছি এই কারনে, আমরা চার জন আজ রাতে মারা জাবো। এই মরার জন্য কারো কোন দায় নেই। কারন লেখে না গেলে বাংলার পুলিশ কাকে না কাকে ফাসায় টাকা খাবে।

আমি মিনারুল প্রথমে আমার বোকে মেরেছি। তারপর আমার মাহিনকে মেরেছি। তারপর আমার মিথিলাকে মেরেছি। তারপর আমি নিজে গলাতে ফাস দিয়ে মরেছি। আমাদের চার জোনের মরা মুখ যেন বাপের বড় ছেলে ও তার বো বাচ্চা না দেখে। এবং বাপের বড় ছেলে যেনো জানাজায় না যায়। আমাদের চারজনকে কাফন দিয়ে ঢাকতে আমার বাবা টাকা যেন না দেয়। এটা আমার কসম (ইতি মিনারুল) আসছালামু আলাই কুম।

আমি নিজ হাতে সবাইকে মারলাম এই কারণে যে আমি একা যদি মরে যাই তাহলে, আমার বো, ছেলে, মেয়ে কার আশা বেচে থাকবে। কষ্ট আর দুঃখ ছাড়া কিছুই পাবে না। আমরা মরে গেলাম রেনের দায়ে আর খাওয়ার অভাবে। এত কষ্ট আর মেনে নিতে পারছি না। তাই আমাদের বেচে থাকার চেয়ে মরে গেলাম সেই ভাল হলো। কারও কাছে কিছু চাইতে হবে। আমার জনে কাওকে মানুষের কাছে ছোট হতে হবে আমার বাবা আমার জন্য অনেক লোকের ছোট হয়েছে আর হতে হবে না। চিরদিনের জন্য চলে গেলাম। আমি চাই সবাই ভাল থাকবেন।

ধন্যবাদ।”

– ১৫ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে রাজশাহীর পবা উপজেলার বামনশিকড় গ্রামের কৃষক মিনারুলের লাশের পাশে পাওয়া হাতে লেখা চিঠির হুবহু তুলে দেওয়া অংশ। সূত্র: প্রথম আলো, ১৫ আগস্ট, ২০২৫। দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ আগস্ট, ২০২৫।

মানুষ বাঁচে কীসে?

কেবলই কি একা হয়ে নিজে বাঁচবার আশায় নাকি পাশের মানুষের ভরসায়?

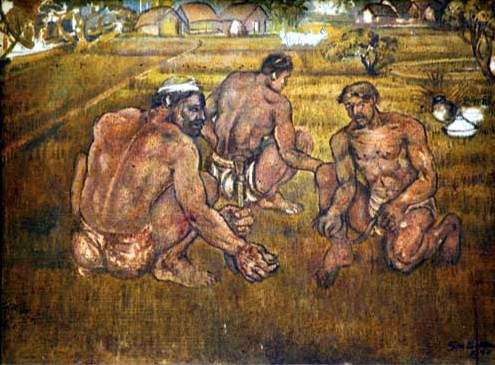

শ্বাস নেওয়া শরীরের সাথে দম দেওয়া পুতুলের তফাত কোথায়? আসলেই কী আছে কোনো তফাত! যদি থাকতোই তবে মিনারুলের লাশ দেখার পরই কেন আমাদের নিশ্চিত হতে হলো যে মিনারুল মারা গেছে! কলের পুতুলও তো দমের শেষে লাশের মতোই পড়ে থাকে। কিন্তু দম থাকা পুতুলের সাথে জান থাকা দেহের তফাত কি কেবল নড়াচড়া আর খাওয়া-দাওয়ায়? তা নাহলে ঋণের বোঝায় চাপা পড়ে চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া মিনারুল, বউ-বাচ্চা নিয়ে খেয়েপরে বেঁচে থাকার মতো মজুরি না-পাওয়া জীবনে ডাঙায় ছেড়ে দেওয়া মাছের মতো তড়পাতে থাকা মিনারুল, বাজারে ফসলের দাম না পেতে পেতে অবাক হতে ভুলে যাওয়া মিনারুল কি আরও আগেই মরে যায়নি? বামনশিকড় গ্রামের এই মিনারুল তবু তো পত্রিকার পাতায় তাঁর নামটা তুলে যেতে পেরেছে। কিন্তু এমন কত হাজার লক্ষ মিনারুল দম দেওয়া পুতুলের মতো কেবল নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে তার খবর আর কে রাখে! মানুষের সমাজে এখনো দেহের সাথে লাশের তফাত করা হয় দম নেওয়া আর ছাড়ার ক্ষমতা দিয়ে। কাফনের কাপড় জড়ানোর যোগ্যতা অর্জনের আগ পর্যন্ত লাশ হওয়ার, সবার মনোযোগ আকর্ষণ করার ভাগ্য তাঁদের জোটে না। তাই মিনারুল গলায় পরে নেন ফাঁস। অথচ মিনারুল কি লাশ হয়েই বেঁচে ছিলেন না বহুকাল? (অ)সভ্যতার যেই সময়ে খাবার পানির চেয়ে হীরার দর বেশি, জীবনের চেয়ে ওষুধের দাম বেশি, সম্পর্কের চেয়ে টাকার দাপট বেশি, মজুরের চেয়ে মালিকের আয় বেশি, অকৃত্রিম আবেগের চেয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কদর বেশি; সেই সময়ে মিনারুলদের হয়তো লাশ হয়ে বেঁচে থাকাটাই নিয়ম। এটা এমন এক নিয়ম যা আমাদের স্বীকার করতে বাধে, কিন্তু চর্চা করতে লজ্জা করে না। আর করে না বলেই আমরা আমাদের পাতে সাদা ভাত, আলু-পটলের সবজি, মুরগির ঝোল কিংবা গরুর ভুনা গোশতের প্রাপ্তিতেই তৃপ্ত থাকি, কিন্তু এই সবকিছু উৎপাদনের ইতিহাস চর্চা করি না। আমাদের সভ্যতার এই কারিগরদের লাশ হয়ে বেঁচে থাকার গল্পগুলো লিখবে কোন গল্পকার? মরে যাওয়া সব কৃষকের ঘামের দামে আমাদের পেট ভর্তি করা অশ্লীলতার বাস্তব ছবিটা আঁকবে কোন চিত্রকর? জীবনের সুর কেটে যাওয়া তাল জোড়া দিতে পারা আছে নাকি কোনো সুরকার?

তা নাহলে ঋণের বোঝায় চাপা পড়ে চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া মিনারুল, বউ-বাচ্চা নিয়ে খেয়েপরে বেঁচে থাকার মতো মজুরি না-পাওয়া জীবনে ডাঙায় ছেড়ে দেওয়া মাছের মতো তড়পাতে থাকা মিনারুল, বাজারে ফসলের দাম না পেতে পেতে অবাক হতে ভুলে যাওয়া মিনারুল কি আরও আগেই মরে যায়নি?

আয়নার ওপাশে কী?

আমাদের জীবনযাপনের আয়োজন যতটা বেড়েছে, ঠিক ততটাই কমেছে বাঁচতে চাওয়ার অর্থ খোঁজার তাগিদ। মৌমাছির চাকের মতো খোপবন্দি হয়ে বাঁচার বিজ্ঞাপন আমাদের চারপাশে। কেননা, পাখির ঝাঁকের মতো যৌথ জীবনের মেলায় জিডিপি বাড়ানোর কারবার অতটা ভালো জমে না। আমরা যেন হয়ে গেছি আলো খুঁজে বেড়ানো পোকা, ফাঁদে পড়ার নিশ্চিত আয়োজন আমাদের সামনে; কিন্তু চোখে লাগা লোভের আঠায় অন্ধ হয়ে আমরা কেবল এককভাবেই জিততে চাই। অথচ বিরান মরুভূমিতে জগতের সকল ঐশ্বর্য নিয়েও যে একা বাঁচা যায় না, একা একা বাঁচতে চাওয়ার যে আসলে কোনো অর্থ হয় না; সেই সত্য উপলব্ধি করার ফুরসতও যেন আমাদের নেই। এ কারণেই হয়তো নিজের মাঠে ফসল ফলিয়ে যে মিনারুলরা আমাদের পাতে খাবার তুলে দেন, নিজেদের পাতে সেই খাবারের অভাবেই গলায় পরে নেন ফাঁসির দড়ি। অথচ আমাদের মাঝে এর কোনো তুমুল প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় না। কৃষকের ঘাড় ভেঙে খাওয়া সিস্টেমটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে না।

এই অশুভ চক্রের কোনো শেষ হয় না। কারণ, কৃষকের পেটে লাথিটা না পড়লে তো বাজারে পুঁজিটার গায়ে কোনো মেদ-চর্বি জমে না। আমাদের ফেসবুক-টুইটারের অ্যাকাউন্টে অসহায় কৃষকের আকুতি নিয়ে দেওয়া পোস্ট ততটা শোভা বাড়ায় না কিংবা অনলাইন খবরের শেয়ার আর লাইক ব্যবসার ততটা বাড়বাড়ন্ত হয় না, যতটা হয় রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়ে আমাদের সেলফি পোস্ট করায়, কিংবা কোনো হোটেলের বুফে ডিনারের ‘বাই ওয়ান গেট ওয়ান’ অফারের বিজ্ঞাপন প্রচারে। অথচ আমাদের সামনে কিন্তু সমানে জ্বলে চলেছে বিপদের লাল বাতি। গত বছর প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদন আমাদের জানাচ্ছে যে, গ্রামের কৃষক পরিবারগুলো বাড়তি উৎপাদন করা তো দূরে থাক, নিজেদের খাবার জোগানের মতো ফলনই ফলাতে পারছে না। ৭৪ শতাংশ কৃষক পরিবারের চালের প্রয়োজন ছিল নিজেদের উৎপাদনের চেয়েও বেশি, কেবল ২৬ শতাংশ কৃষকের বাড়তি উৎপাদন আমাদের ভোগের আয়েশ মেটাতে বাজারে পৌঁছাতে পেরেছে [১]।

আমাদের ফেসবুক-টুইটারের অ্যাকাউন্টে অসহায় কৃষকের আকুতি নিয়ে দেওয়া পোস্ট ততটা শোভা বাড়ায় না কিংবা অনলাইন খবরের শেয়ার আর লাইক ব্যবসার ততটা বাড়বাড়ন্ত হয় না, যতটা হয় রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়ে আমাদের সেলফি পোস্ট করায়, কিংবা কোনো হোটেলের বুফে ডিনারের ‘বাই ওয়ান গেট ওয়ান’ অফারের বিজ্ঞাপন প্রচারে।

আমাদেরকে এমন এক সময়ে টেনে নিয়ে আসা হয়েছে যেখানে নিজ নিজ পেশা আর নিজ নিজ নেশার মানুষজনের সাথেই চালাচালি চলে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আর মেসেঞ্জার কিংবা হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটগ্রুপের যোজন-বিয়োজন। আমরা আজকের লাভের গুড়েই সন্তুষ্ট, কালকের শনির ছায়া আমাদেরকে মোটেই ভাবায় না। যদি আসলেই ভাবাতো, তাহলে যে কৃষি সেক্টর দেশের মোট শ্রমজীবী মানুষের সবচেয়ে বড় অংশের (৪৫.৪ শতাংশ) কর্মসংস্থান নিশ্চিত করছে সেই সেক্টরের এমন দুরবস্থায় আমাদের এমন নিশ্চিন্ত জীবন কাটানোর কোনো কথা ছিল না। আমাদের খাওয়ার মুখ বাড়ছে কিন্তু শহরের সীমানা বাড়াতে, দুই লেনের সড়কগুলো চার লেন কিংবা ছয় লেন করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে আর নতুন নতুন কলকারখানা বসাতে চাষের জমির পরিমাণ বছরে ০.৩ শতাংশ হারে কমে যাচ্ছে। জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ হয়েছে কিন্তু জমির মালিকানা আমাদের কৃষকেরা বুঝে পায়নি। চাষযোগ্য জমির ওপর অধিকার থাকা সবচেয়ে নিচের দিকের ২৫ শতাংশ পরিবারের হাতে রয়েছে মোট জমির মাত্র ৩.৮ শতাংশ, আর এই তালিকার সবচেয়ে উপরের দিকের ১০ শতাংশের হাতে রয়েছে চাষের মোট জমির ৩৯.৭ শতাংশ। বিপরীতে আমাদের ৪০ শতাংশ কৃষকের কোনো জমিই নেই, তাঁরা মূলত অপরের ক্ষেতে কাজ করে, কখনো মজুর হিসেবে আবার কখনো-বা বর্গাচাষি হিসেবে [১]। নিচের টেবিলে আবাদের ব্যাপকতা অনুযায়ী কৃষকের শ্রেণীকরণ এবং বছরপ্রতি মোট লাভের পরিসংখ্যান দেওয়া হলো।

ছক-১: কৃষকের শ্রেণীকরণ, বছরপ্রতি মোট লাভের পরিসংখ্যান এবং আনুষঙ্গিক তথ্যাদি

কৃষকের শ্রেণীকরণ (শতাংশ হিসাব) | আবাদি জমির পরিমাণ (শতাংশ হিসাব) | বছরে একরপ্রতি মুনাফা (টাকা)* | বছরে মোট মুনাফা, টাকায় (প্রতিটি শ্রেণির সম্ভাব্য জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ ধরে) | কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন করে মোট মাসিক আয় (টাকা) | কৃষি সম্প্রসারণ সংক্রান্ত সহায়তা প্রাপ্তির হার (শতাংশ হিসাব)** | ব্যাংক এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ঋণ সহায়তার হার*** | এনজিও এবং বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত থেকে প্রাপ্ত ঋণ*** |

প্রান্তিক কৃষক (মোট কৃষকের ৪১.২ শতাংশ) | ০.৫ একরের কম (মোট জমির ১১.৪ শতাংশ) | ৩১,০০৫ | ১৫,৫০২ | ১,২৯১ | মোট প্রান্তিক কৃষকের ১৫.৬% | ৯.১% | ১০০.৫% |

ক্ষুদ্র কৃষক (মোট কৃষকের ৪২.২ শতাংশ) | ০.৫ থেকে ১.৪৯ একর (মোট জমির ৪১.৫ শতাংশ) | ১৮,৩৯৬ | ২৭,৪১০ | ২,২৮৪ | মোট ক্ষুদ্র কৃষকের ২৪.৭% | ১১.৮% | ১০২.৬% |

মাঝারি কৃষক (মোট কৃষকের ১১ শতাংশ) | ১.৫ থেকে ২.৪৯ একর (মোট জমির ২২.৭ শতাংশ) | ১৪,৩১০ | ৩৫,৬৩২ | ২,৯৬৯ | মোট মাঝারি কৃষকের ৩৩.৫% | ২২.১% | ১০০% |

বড় কৃষক (মোট কৃষকের ৫.৬ শতাংশ) | ২.৫ একর কিংবা তার বেশি (মোট জমির ২৪.৪ শতাংশ) | ১৯,৮৭১ | ৪৯,৬৭৭ | ৪,১৩৯ | মোট বড় কৃষকের ৩৭.৬% | ৩৪.২% | ৯৭.৫% |

*বড় জমিতে আবাদ করা কৃষকের তুলনায় অল্প জমিতে আবাদ করা কৃষকের একরপ্রতি মুনাফার অঙ্ক বেশি হওয়ার কারণ হচ্ছে ছোট কৃষকেরা জমিতে দরকারি শ্রম পরিবারের সদস্যদের থেকে পায় যেখানে কোনো মজুরি ব্যয় নেই। বিপরীতে বড় জমিতে আবাদ করা কৃষকের মজুরি ব্যয় বেশি হয়। **গবেষণাকালীন মোট কৃষকের ২২.৫ শতাংশ কৃষক কৃষি সম্প্রসারণ সংক্রান্ত সহায়তা পেয়েছে *** যেহেতু একই জমিতে কৃষিকাজের জন্য একাধিক উৎস থেকে ঋণ নেওয়া যায়/হয়েছে, কাজেই শতাংশের মোট হিসাব ১০০-এর চেয়ে বেশি হতে পারে।

ছক-১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, যে কৃষক যত বেশি প্রান্তিক তাঁর ক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি তথ্য সহায়তা, প্রশিক্ষণ, অল্প সুদে ঋণের সুবিধা ইত্যাদি তত বেশি অপ্রতুল। মোট কৃষকের ৮৩.৪ শতাংশই প্রান্তিক কিংবা ক্ষুদ্র হলেও ৪ থেকে ১০ শতাংশ সুদ হারের সহজলভ্য ঋণ তাঁরা মাত্র ২১ শতাংশ ক্ষেত্রে পায় ব্যাংক এবং সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে। কাজেই তাঁদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলতে হয় ৩০ থেকে ৪২ শতাংশ সুদ হারের কঠিন শর্তের ক্ষুদ্র কিংবা মহাজনী ঋণের জালে [২]।

একই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, এ বছরেই টানা তিন মাস নিয়মিত বিরতিতে কয়েকটি বাজার ঘুরে সংগ্রহ করা নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য এবং মুদি দোকানের বিভিন্ন দ্রব্যাদির দাম পর্যালোচনা করে দেখেছিলাম যে, ৪ থেকে ৫ সদস্যের একটি পরিবারের মাসে ১৬ থেকে ১৭ হাজার টাকার প্রয়োজন হয় কেবল খাবারের খরচ মেটাতেই [৩]। অথচ ছক-১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, একটি কৃষক পরিবারে জমি থেকে উৎপাদিত ফসল বেচা মাসিক আয় দেড় হাজার থেকে সাড়ে ৪ হাজার টাকার মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। এই টাকায় কী করে চলছে বাংলাদেশের কৃষক পরিবারগুলো? তাঁদেরকে কি একাধিক পেশায় জড়াতে হচ্ছে? তাঁদের পরিবারের স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-ছেলের বউ সবাইকেই কি আয় বাড়াতে কাজে নামতে হচ্ছে? তাঁরাও কি নাটক-সিনেমা দেখে? তাঁদের সন্তানরাও কি স্কুলে যায়? জীবনকে কতটা সস্তা করে ফেলতে পারলে ন্যূনতম প্রয়োজনের এতটা নিচে নেমে বেঁচে থাকা যায়! নাকি বাস্তবে এমন জীবন অসম্ভব! হয়তো আমরা এখন বাস করছি পরাবাস্তব কোনো সময়ে, যেখানে ‘ভদ্র’লোকদের মেদ জমবে অতি খাদ্য গ্রহণে আর ফসল ফলানো মিনারুলরা পরিবার সমেত মারা যেতে থাকবে না খেতে পেয়ে।

৪ থেকে ৫ সদস্যের একটি পরিবারের মাসে ১৬ থেকে ১৭ হাজার টাকার প্রয়োজন হয় কেবল খাবারের খরচ মেটাতেই। অথচ ছক-১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, একটি কৃষক পরিবারে জমি থেকে উৎপাদিত ফসল বেচা মাসিক আয় দেড় হাজার থেকে সাড়ে ৪ হাজার টাকার মধ্যেই ঘোরাফেরা করে।

আসলে আমাদের জীবনের চারপাশ জুড়ে থাকা বোবা আয়নায় আমরা কেবল নিজেদেরকেই দেখি। অথচ এই আয়নার পেছনে লাগানো প্রলেপটা যদি তুলে ফেলা যেত, তবে আমরা কাচের ওপাশে হয়তো দেখতে পেতাম না খেতে পেয়ে পেটে-পিঠে লেগে যাওয়া মিনারুল দাঁড়িয়ে আছে তাঁর ছেঁড়া শাড়ির আঁচলে মুখ ঢাকার চেষ্টা করা স্ত্রী আর হাড় জিরজিরে পুত্র-কন্যার হাত ধরে।

নামগুলো সব কার?

আমাদের সময়ে সবচেয়ে কম ‘দামি’, কম ‘শিক্ষিত’, কম আলোচিত, কম পরিচিত, কম ক্ষমতাবান নামগুলো কার? এর বিপরীতে ‘শিক্ষিত’, আলোচিত, ক্ষমতাবান, পরিচিত, ‘ভাইরাল’ মানুষগুলো কারা? এমন কোনো জরিপের ফলাফল আমাদের জানা নেই যেখানে কৃষক বনাম অকৃষক পেশাজীবী এবং তাঁদের নিজ নিজ পরিবারের সদস্যদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতা আর ক্ষমতার কাঠামোয় তাঁদের অবস্থানের তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের জানাশোনা, চলাফেরা, আলাপ-আলোচনায় থাকা ক্ষমতাবান, সুবিধাপ্রাপ্ত, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত, পরিচিত মানুষগুলোর মাঝে কি একজনও কৃষক আছেন? এমন একজনও কি আছেন যাকে ‘অফ-সিজনে’ পেট চালাতে শহরে চলে আসতে হয় রিকশা চালাতে কিংবা আর নয়তো বাদাম বেচতে? এমন একজনও কি আছেন যার সন্তানকে স্কুলে না পাঠিয়ে পাঠাতে হয় সাভারের ট্যানারিতে আর নয়তো মিরপুরের কোনো এক গার্মেন্টসে? নিশ্চিতভাবেই এর উত্তর বলে দেওয়া যায়। কারণ, চলমান ব্যবস্থায় যারা আমাদের প্লেটের খাবার জোগান দেবে, যারা আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষে পুষ্টি পৌঁছে দেওয়ার নিশ্চয়তা দেবে, যারা আমাদের জিডিপি বাড়াতে অবদান রাখবে, তাঁদেরকেই যেন হতে হবে সবচেয়ে বেশি অপমানিত, অবহেলিত, উপেক্ষিত আর যারা ভোগে মত্ত থাকবে, ক্ষমতার লাঠি চালাবে, ‘ভাইরাল’ হবে, তাঁরা হয়ে থাকবে আমাদের ‘রোলমডেল,’ সবচেয়ে বেশি সম্মানিত আর আলোচিত।

পত্রিকা পড়ে আমরা জানতে পেরেছি, দিনের পর দিন ক্ষমতাবান পাম্প অপারেটরের কাছে ধরনা দিয়েও ধানক্ষেতে পানি না দিতে পারার কষ্ট আর অপমানে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন রাজশাহীর অভিনাথ মারান্ডি [৪]। বাজারে দাম না পেয়ে নিজের জমির পাকা ধানে আগুন দিয়ে টাঙ্গাইলে প্রতিবাদ জানিয়েছেন আবদুল মালেক সিকদার [৫]। ভরা মৌসুমে দাম না পেয়ে আবাদের শিম, লাউ গরুকে খাইয়েছেন নোয়াখালীর ইসমাইল হোসেন দুদু [৬] উৎপাদন খরচের চেয়েও বেচতে চাওয়া আলুর দাম বাজারে কম দেখে হিমাগারে আলু সংরক্ষণ করতে চাইলে দেখতে পান যে মওকা বুঝে হিমাগার মালিকরা ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছেন ৬০ শতাংশ, আর এই দেখে মাথায় হাত পড়েছিল চাঁদপুরের মরু বেপারির [৭]। এই অভিনাথ মারান্ডি, আবদুল মালেক সিকদার, ইসমাইল হোসেন দুদু, মরু বেপারি এবং নাম না-জানা এমন আরও হাজার কিংবা লক্ষজনের পরিচয় কী? ওনাদের পেশাগত পরিচয় হচ্ছে কৃষিকাজ। এত অভাব, যন্ত্রণা, অনিশ্চয়তা আর মৃত্যু মাথায় নিয়েও আমাদের কৃষকেরা প্রতিদিন কেন মাঠে যান! আমাদের বাজার তো মানুষ চেনে না; চেনে দক্ষতা, বাণিজ্য, টাকার হাতবদল আর মুনাফা। এই বাজারের নিয়ম আবার তৈরি করে ক্ষমতাবানরা, ব্যাংক-বিমা আর কলকারখানার মালিকরা। তাই কৃষকেরা এক কেজি আলু ১৫ টাকায় বেচতে না পারলেও শহরে এক প্লেট ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর ট্যাঙ্গি ফ্রাই এসি লাগানো ঝলমলে রেস্টুরেন্টে বিক্রি হয় দেড়শ থেকে দুইশ টাকায়। যে বাজারে কৃষকের শিম, লাউ, শসা, গাজর, বরবটি পানির দরেও বিকোয় না, সেই বাজারেই এক বাটি ‘সুইট অ্যান্ড সাওয়ার ভেজিটেবল’ বিক্রি হয় আড়াইশ থেকে তিনশ টাকায়। কৃষকের ঘরে ভাজা খোলা মুড়িতে এখন আমাদের বিশ্বাস নেই, আমাদের বিশ্বাস গজিয়েছে কোম্পানির প্যাকেটজাত মুড়িতে। যেই বাজার মুনাফা বাড়াতে ভেজাল মিশিয়ে খোলা হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, সরিষার তেল, ডাল, পোলাওর চাল আর চিড়ার চাহিদা প্রায় নাই করিয়ে দিয়ে প্রান্তিক কৃষকের বাড়তি আয়ের পথ বন্ধ করেছে, সেই একই বাজার এখন শতকোটি টাকা মূল্যের প্যাকেটজাত পণ্যের বিশাল পসরা সাজিয়ে দেদার বেচাবিক্রি করছে যেখানে সেই একই নাম না-জানা লক্ষ লক্ষ কৃষকই মূল জোগানদাতা; কিন্তু লাভের গুড়ের একমাত্র হকদার হয়ে উৎপাদক আর ভোক্তার মাঝে বসে আছে আমাদের দেশের ‘স্বনামধন্য’ কোম্পানিগুলো।

কৃষকেরা এক কেজি আলু ১৫ টাকায় বেচতে না পারলেও শহরে এক প্লেট ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর ট্যাঙ্গি ফ্রাই এসি লাগানো ঝলমলে রেস্টুরেন্টে বিক্রি হয় দেড়শ থেকে দুইশ টাকায়। যে বাজারে কৃষকের শিম, লাউ, শসা, গাজর, বরবটি পানির দরেও বিকোয় না, সেই বাজারেই এক বাটি ‘সুইট অ্যান্ড সাওয়ার ভেজিটেবল’ বিক্রি হয় আড়াইশ থেকে তিনশ টাকায়।

পরিসংখ্যান আমাদের জানাচ্ছে যে, কৃষক পরিবারগুলো কৃষি থেকে আর সংসার চালানোর খরচ ওঠাতে পারছে না। তাই বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত কৃষিপণ্যের স্থূল বাজারজাতকৃত উদ্বৃত্ত জরিপ ২০১৯ থেকে দেখা যায় যে, শস্য উৎপাদন করা থেকে আয় ৫৭.৭ শতাংশ কৃষক পরিবারের প্রধান আয়ের উৎস। এর বিপরীতে পরিবারের এক বা একাধিক সদস্যকে বিদেশে পাঠিয়ে আয় বাড়ানোর চেষ্টা করছে প্রায় ৫ শতাংশ পরিবার, কামলা খেটে বা বেতনভুক্ত পেশায় নিয়োজিত হয়ে আয় বাড়ানোর চেষ্টায় আছে ৯.৪ শতাংশ পরিবার, কৃষি ব্যতীত অন্য নানান ধরনের পেশায় নিজেদের জড়িয়েছে ২৫ শতাংশ কৃষক পরিবার [৮]। কৃষক পরিবারগুলো থেকে যাঁরা বিদেশে যাচ্ছেন, কিংবা বেতনভুক্ত পেশায় নিজেদের যুক্ত করতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা যে প্রায় কেউই ‘ভদ্রস্থ,’ ‘ভালো’ বেতনের পেশায় নিয়োগ পাচ্ছেন না সেটা বোঝা যায় তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অবস্থাসূচক পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে, যেখান থেকে আমরা জানতে পারছি যে, কৃষক পরিবারগুলোয় গড়ে ২৩ শতাংশ ছেলে-মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডিই পেরোতে পারছে না, মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোতে পারছে কেবল ১০.৫ শতাংশ ছেলে এবং ৯.২২ শতাংশ মেয়ে, উচ্চ মাধ্যমিকের সীমানা পার হচ্ছে ৭.৬ শতাংশ ছেলে এবং ৫ শতাংশ মেয়ে, এবং স্নাতক/স্নাতকোত্তর পাস করছে কৃষক পরিবারগুলো থেকে আসা মাত্র ৪.৩ শতাংশ ছেলে এবং ২ শতাংশ মেয়ে [৮]। আমাদের কি চোখে পড়ে যে, ঢাকায় রিকশা চালাতে আসা প্রতি চারজনের একজন কৃষিকাজ ছেড়ে রিকশা টানার পেশায় যুক্ত হয়েছেন? [৯] খাবার খাওয়ার সময় আমাদের কি মনে থাকে যে, দেশের ক্যানসার রোগীর ৬০ শতাংশই কৃষি পেশায় যুক্ত? [১০]

কৃষক পরিবারগুলোয় গড়ে ২৩ শতাংশ ছেলে-মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডিই পেরোতে পারছে না, মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোতে পারছে কেবল ১০.৫ শতাংশ ছেলে এবং ৯.২২ শতাংশ মেয়ে, উচ্চ মাধ্যমিকের সীমানা পার হচ্ছে ৭.৬ শতাংশ ছেলে এবং ৫ শতাংশ মেয়ে, এবং স্নাতক/স্নাতকোত্তর পাস করছে কৃষক পরিবারগুলো থেকে আসা মাত্র ৪.৩ শতাংশ ছেলে এবং ২ শতাংশ মেয়ে।

আমাদের সময়ের গোলকধাঁধায় সমীকরণগুলো যেন মিলছে না কিছুতেই। রাস্তা চওড়া করতে লাগবে কৃষকের জমি, রেলের পাত বসাতে লাগবে কৃষকের জমি, চিংড়ির ঘের করতে লোনা পানি ঢুকিয়ে বিষাক্ত করতে লাগবে কৃষকের জমি, আবাসন প্রকল্প করতে লাগবে কৃষকের জমি, ইটভাটা করতে লাগবে কৃষকের জমি; কিন্তু আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি যে, তাঁর নিজের বাঁচার জমিনটা আমরা ছাড়ছি কোথায়? তাঁর নিজের লড়াই কীসের সাথে? তাঁর জীবনের রংটা আসলে কী? সে বাঁচে কীসের আশায়?

আমরা সবাই বেঁচে আছি কৃষকের ভরসায়। কিন্তু তাঁর ভরসা কোথায়? সে কি আদৌ মানুষের জীবনে টিকে আছে? নাকি বেঁচে আছে কেবল দম দেওয়া পুতুলের মতো করে? অগণিত কৃষকের চেষ্টায় আমাদের বাজার ‘ঠিক’ থাকাটাই কি আসল কথা! সবকিছু ‘স্বাভাবিক’ থাকা এই সময়ে অভিনাথ মারান্ডি, আবদুল মালেক সিকদার, ইসমাইল হোসেন দুদু, মরু বেপারি আর মিনারুলদের নাম আমাদের আলাদা করে মনে রাখার কি আদৌ কোনো দরকার থাকে?

খোঁড়া ক্রাচে হাঁটছে কে?

“খোলা আকাশের নিচে অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকায় নষ্ট হচ্ছে সরকারের ভর্তুকির ২৯ লাখ টাকা মূল্যের কম্বাইন হারভেস্টার ধান কাটা মেশিন।

জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার রত্নপুর ইউনিয়নের নাঘার গ্রামে অযত্ন-অবহেলায় পড়ে থাকা এ মেশিনটি এখন কৃষকের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জানা গেছে, মেশিনটিতে সরকার ভর্তুকি দিয়েছে ১৪ লাখ টাকা, কৃষক দিয়েছে ৮ লাখ টাকা। তারপরও এসিআই কোম্পানি দাবি করছে আরও ৯ লাখ ৫৩ হাজার টাকা। তাদের (এসিআই কোম্পানির) দাবিকৃত টাকা পরিশোধ করা না হলে মামলা করার হুমকি দিয়েছে কোম্পানির কর্মকর্তারা। জানা গেছে, নাঘার গ্রামের স্বপন বল্লভের ছেলে কৃষক বাদল বল্লভ ও একই এলাকার যতীন্দ্রনাথ মুহুরির ছেলে উত্তম মুহুরি যৌথভাবে ২০২১ সালের ১২ এপ্রিল ধান কাটা ও মাড়াই করার জন্য ২৯ লাখ টাকা মূল্যের এসিআই কোম্পানির ইয়ানমার-৬০০ ই মডেলের কম্বাইন হারভেস্টার মেশিনটি উপজেলা কৃষি অফিস থেকে গ্রহণ করেন।

কৃষক বাদল বল্লভ জানান, বর্তমানে মেশিনটি মেরামত করতে গেলে লক্ষাধিক টাকা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, সরকার থেকে পাওয়া সহজ পদ্ধতিতে বেশি ধান কাটার সুবিধার জন্য ভর্তুকি মূল্যের কম্বাইন হারভেস্টার মেশিনটি এখন কৃষকদের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া এসিআই কোম্পানি আমাদের কাছে ৭ লাখ টাকা পাওনা থাকলেও উল্টো আরও ৯ লাখ ৫৩ হাজার টাকা পাওনা বলে দাবি করছে। তাদের দাবিকৃত টাকা পরিশোধ না করলে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে।” – দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ ডিসেম্বর ২০২২ [১১]।

“গাইবান্ধায় ভর্তুকি মূল্যে দেওয়া সমন্বিত ধানমাড়াই যন্ত্র (কম্বাইন হারভেস্টার মেশিন) ফেলে রেখে হাতে তৈরি যন্ত্রে (থ্রেসার মেশিন) ধান মাড়াই করা হচ্ছে। এতে সরকারিভাবে দেওয়া ওই যন্ত্র পড়ে থেকে অকেজো হয়ে যাচ্ছে। কৃষকেরা বলছেন, ধানের খড় গোখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ভর্তুকির যন্ত্রে ধান মাড়াই করলে খড় আস্ত থাকে না। গুঁড়া হয়ে যায়। তাই হাতে তৈরি স্থানীয় বাজার থেকে কেনা যন্ত্র দিয়ে তাঁরা ধান মাড়াই করছেন। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ধানমাড়াইয়ে জেলায় ৯৭টি কম্বাইন হারভেস্টার মেশিন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৭৪টি মেশিন চালু রয়েছে। বিভিন্ন যন্ত্রাংশ নষ্ট হওয়ায় অন্য যন্ত্রগুলো বন্ধ রয়েছে। বাজারে একটি যন্ত্রের মূল্য ২৯ থেকে ৩০ লাখ টাকা। তবে সরকার অর্ধেক (শতকরা ৫০ ভাগ) ভর্তুকিতে কৃষকদের এসব ধানমাড়াই যন্ত্র সরবরাহ করে। বেশিরভাগ কৃষক দলবদ্ধ হয়ে এসব যন্ত্র কিনেছেন।” – প্রথম আলো, ১৩ মে, ২০২৩ [১২]।

“২০২০-২১ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত কৃষি বিভাগ ত্রিশাল উপজেলায় ৫০ শতাংশ ভর্তুকি দিয়ে কৃষকের মাঝে ৩১ লাখ টাকা মূল্যের আটটি কম্বাইন হারভেস্টার বিতরণ করেছে। যার আনুমানিক মূল্য ২ কোটি ৪৮ লাখ টাকা। ৫০ শতাংশ ভর্তুকির হিসাবে কৃষি বিভাগকে আনুমানিক দিতে হয়েছে ১ কোটি ২৪ লাখ টাকা। তবে প্রয়োজনে মেলে না সেবা প্রদানকারীদের খোঁজ। অডিটের সময় যন্ত্রের গ্রাহকদের পাওয়া যায় বলে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা দাবি করলেও আটজনের মধ্যে ছয়জনের ফোন নম্বর বন্ধ পেয়েছে সমকাল।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, কৃষক তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করলেও কম্বাইন হারভেস্টার পাওয়া আটজনের মধ্যে কেউ প্রকৃতপক্ষে কৃষক নন। কাঁঠাল ইউনিয়নের বিলবোকা গ্রামের মোসলেম উদ্দিনের কোনো কৃষিজমি নেই, বর্গাচাষিও ছিলেন না কোনোদিন। পেশায় তিনি ভ্যানচালক হলেও ২০২০-২১ অর্থবছরে তাঁর নামে বরাদ্দ হয় কম্বাইন হারভেস্টার। তাঁর ছেলে আলম মিয়া শ্বশুরবাড়ি ও স্থানীয় কয়েকটি এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে ১০ লাখ টাকা পরিশোধ করলেও এক বছরের মাথায় যন্ত্রটি নিয়ে যায় কোম্পানি। যন্ত্র সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানে ভর্তুকির ১৪ লাখ ও গ্রাহকের ১০ লাখ টাকাসহ জমা পড়ে ২৪ লাখ টাকা। ৫ বছর ধরে এ টাকা কোম্পানির কাছে পড়ে থাকলেও কী কারণে কৃষি বিভাগ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না, তার রহস্য জানা নেই ভুক্তভোগী আলমের।

একই গ্রামের হাসেম উদ্দিনের নামে ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ হয় একটি কম্বাইন হারভেস্টার। তাঁর নেই এক টুকরো ফসলি জমি। বাঁশ দিয়ে নানা উপকরণ তৈরি করে বিক্রি করে সংসার চলে তাঁর। কীভাবে পেলেন ওই যন্ত্র? জবাবে তিনি বলেন, ‘আমি কিছু জানি না। আমার ভোটার আইডি কার্ড নিয়ে ভাগনিজামাই মনোয়ার কাদের মাধ্যমে কীভাবে করেছে আমি জানি না।’ কৃষক তালিকায় নাম থাকলে মেলে সার, বীজসহ নানা প্রণোদনা, সেটা পান কি না– এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ‘কই কিছুই তো পাইলাম না কোনোদিন।’ – সমকাল, ২৩ এপ্রিল ২০২৫ [১৩]।

“কৃষি খাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে চীনের ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ। চীনের বাণিজ্যমন্ত্রী ওয়াং ওয়েনতাওর নেতৃত্বাধীন একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এক দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন এ বিষয়ে প্রস্তাব তুলে ধরেন।” – বণিক বার্তা, ১ জুন ২০২৫ [১৪]।

“বাংলাদেশের কৃষি খাতে অত্যাধুনিক ড্রোন প্রযুক্তি হস্তান্তরের আগ্রহ প্রকাশ করেছে চীন। বুধবার (৩০ জুলাই) ঢাকায় নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েনের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এ আগ্রহের কথা জানান দেশটির প্রতিনিধি। সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অফিসকক্ষে কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে বসেন চীনা রাষ্ট্রদূত। বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে কৃষিপণ্য রপ্তানি, প্রযুক্তি ও জ্ঞান বিনিময়সহ পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়।”- দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০ জুলাই ২০২৫ [১৫]।

“বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় আমদানি করা হয়েছে চারটি উন্নতমানের কৃষি ড্রোন। ২১ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১৫ জন ড্রোন পাইলট তৈরি করা হয়েছে।” – বাংলা নিউজ ২৪, ৩০ জুলাই ২০২৫ [১৬]

“অন্তর্বর্তী সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, বাংলাদেশের কৃষি খাতকে দখলে নিতে চাইছে যুক্তরাষ্ট্র। তার মতে, যুক্তরাষ্ট্র কৃষিতে জেনেটিক্যালি মোডিফায়েড অর্গানিজম (জিএমও) আনবেই এবং দেশটির বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এই খাতে প্রবেশ করবে।

মতবিনিময় সভায় উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, ‘একটি ওয়ার্নিং দিয়ে রাখি—এরইমধ্যে আমেরিকানদের সঙ্গে যত কথাবার্তা হয়েছে, তারমধ্যে তারা কৃষিতে জিএমও (জেনেটিক্যালি মোডিফায়েড অর্গানিজম) এনেই ছাড়বে। আমার মন্ত্রণালয় যেহেতু কৃষি মন্ত্রণালয় না, আমি এ বিষয়ে কিছু করতে পারছি না। কিন্তু আমেরিকানদের সঙ্গে যতই কথাবার্তা হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে— তাদের জিএমও আনার জন্য কৃষিটাকে ওরা দখলে নিয়ে নেবে এবং কোম্পানিগুলো চলে আসবে।’ – সমকাল, ১৪ আগস্ট ২০২৫ [১৭]।

আমাদের কৃষকেরা কোল্ড স্টোরেজের অভাবে আলু রাখতে না পেরে লসেই বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে, বাজারে ন্যায্য দাম না পেয়ে ক্ষেতের ফসল ক্ষেতেই পুড়িয়ে দিচ্ছে, পানির অভাবে লাগানো চারাগুলো চোখের সামনে শুকিয়ে মরে যেতে দেখছে, ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস না পেয়ে লাগানো ফসল ডুবতে দেখছে আর আমাদের সরকারগুলো কৃষিতে নিয়ে আসছে ড্রোন, ভর্তুকির টাকা ঢালছে অকেজো কম্বাইন্ড হারভেস্টারে, কৃষিকে ছেড়ে দিচ্ছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সার, বীজ, যন্ত্রপাতি আর কীটনাশক উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোর হাতে। এতে কৃষকের লাভ না হলেও সরকারি মন্ত্রী, উপদেষ্টা, আমলারা কোম্পানির এজেন্ট হয়ে হয়তো বিদেশ ভ্রমণ করছেন, কিংবা বহু তারকা হোটেলে থাকছেন, কিংবা নানান উৎসব আয়োজন, সভা-সেমিনারে গিয়ে বাদামি খামভর্তি টাকা নিয়ে ফিরে আসছেন। আর এসবে কৃষকের কোনো উপকার না হলেও বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে ৬৫ লক্ষ মেট্রিক টনের রাসায়নিক সারের বাজার যেখানে কিনা ২০০৯-১০ সালেও চাহিদা ছিল ৩০ লক্ষ মেট্রিক টনের [১৮, ১৯]।

আমাদের কৃষকেরা কোল্ড স্টোরেজের অভাবে আলু রাখতে না পেরে লসেই বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে, বাজারে ন্যায্য দাম না পেয়ে ক্ষেতের ফসল ক্ষেতেই পুড়িয়ে দিচ্ছে, পানির অভাবে লাগানো চারাগুলো চোখের সামনে শুকিয়ে মরে যেতে দেখছে, ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস না পেয়ে লাগানো ফসল ডুবতে দেখছে আর আমাদের সরকারগুলো কৃষিতে নিয়ে আসছে ড্রোন, ভর্তুকির টাকা ঢালছে অকেজো কম্বাইন্ড হারভেস্টারে, কৃষিকে ছেড়ে দিচ্ছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সার, বীজ, যন্ত্রপাতি আর কীটনাশক উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোর হাতে।

আরেকটা তথ্য দিলে হয়তো আমাদের দেশে সারের বাজারের ব্যাপকতা বোঝা আরও সহজ হবে। পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে যে, জানুয়ারি ২০১৯ থেকে আগস্ট ২০২১-এর মধ্যবর্তী সময়কালে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ৭০০ কোটি টাকার সার আমদানি হয়েছে, এরপর সেপ্টেম্বর ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ সময়কালে এর পরিমাণ এক লাফে বেড়ে প্রতি মাসে আমদানি হওয়া সারের দাম গড়ে ৩ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছায় [১]। এত এত পরিমাণ সার ব্যবহারের ফলাফলটাও আমরা প্রায় হাতে হাতেই পাচ্ছি। এখন আমাদের আবাদযোগ্য জমির প্রায় ৮৫ শতাংশেরই উর্বরাশক্তি কমে গেছে, আর আমরা অর্জন করেছি পৃথিবীতে বিঘাপ্রতি সবচেয়ে বেশি সার ব্যবহারের তকমা। মৌসুমওয়ারি ফসলের উৎপাদন বিবেচনায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা চীনের চেয়ে প্রায় ২২ শতাংশ সার বেশি ব্যবহার হচ্ছে বাংলাদেশে [২০]। শুধু কী সার! কেবল ২০২৩ সালেই ৩৯ হাজার মেট্রিক টন কীট, বালাই আর আগাছানাশক আমদানি করা হয়েছে বাংলাদেশে [১৮]। অথচ আমরা কি হিসাব করে দেখেছি কোম্পানির বীজ, সার আর ওষুধের নির্ভরতায় আমরা আমাদের কৃষকের লালন করা যে প্রায় ১০ হাজার জাতের ধান হারিয়ে ফেললাম, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তবতা আর স্বাস্থ্য বিবেচনায় এ হারানো বৈচিত্র্যের প্রকৃত মূল্য কত?[২১]

অথচ আমরা কি হিসাব করে দেখেছি কোম্পানির বীজ, সার আর ওষুধের নির্ভরতায় আমরা আমাদের কৃষকের লালন করা যে প্রায় ১০ হাজার জাতের ধান হারিয়ে ফেললাম, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তবতা আর স্বাস্থ্য বিবেচনায় এ হারানো বৈচিত্র্যের প্রকৃত মূল্য কত?

আমরা আমাদের কৃষককে পরিণত করেছি মামুলি মজুরে আর মাটিকে পরিণত করেছি অতি উৎপাদনের মেশিনে। আমাদের কৃষিকে ধ্বংস করে, কৃষককে মেরে ফেলে আমরা বেঁচে থাকব তো? আমাদের এই ব্যবস্থা টিকে থাকবে তো? খোঁড়া ক্রাচে ভর দিয়ে আমরা উন্নতির যে মিনারে পৌঁছানোর স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি, আমাদের কৃষকেরা সাথে না থাকলে আমরা সেখানে পৌঁছাতে পারব তো?

কৃষকের ভাগ্য ঠিক করা নীতিগুলো তৈরি হয় কোম্পানির অফিসে, আর নয়তো বৃহৎ পুঁজিরাষ্ট্রের প্রেসক্রিপশনে। আমাদের পাতের খাবার এখন আর মমতায় পুষ্ট হয় না, বরং মুনাফার বিষে বিষাক্ত হয়ে আসে।

আমাদের কৃষক ছিল মাটি আর পানির পাহারাদার। তাঁরা আমাদের নিরাপদ রেখেছে বহুকাল। অকৃত্রিম মমতায় ফলানো ফসল আর ঝাঁকি জালের মাছ আমাদের পাতের অলংকার হয়ে ছিল বহুদিন। কিন্তু একসময় গোলাভরা ধান আর গোয়ালভরা গরুর দেশে অতি উৎপাদনের হুইসেল বাজাতে বাজাতে এসে ভিড়ল বৃহৎ পুঁজির ট্রেন। সেখান থেকে নামলো মাটির বুক খুঁড়ে রক্তাক্ত করবার ট্রাক্টর, এলো বহুজাতিক কোম্পানির ল্যাবরেটরিতে তৈরি হওয়া বীজ, সেই বীজের রাক্ষুসে ক্ষুধা মেটানোর জন্য এলো দরকারি সারের জোগান, প্রকৃতির সব বৈচিত্র্য, পোকা-মাকড় আর পাখির আজরাইল হিসেবে আরও এলো কীটনাশক আর এগুলোর বিক্রি-বাট্টা নিশ্চিত করতে সেই ট্রেন থেকে হুড়মুড়িয়ে নামলো কোম্পানির ভাড়া করা পাইক-বরকন্দাজরা। কিনে নেওয়া রাজনীতিবিদদের অসততা, টাকার বালিশে ঘুমাতে চাওয়া আমলা, অর্থ-বিত্তের ওমে গা এলাতে চাওয়া চতুর গবেষক আর ঠগী বিজ্ঞাপনের এক মহা চক্করে আমাদের কৃষকদের বানিয়ে ফেলা হলো মৌসুমি মজুরে। তাঁরা এখন যতটা ফলায়, ভোগ করে ঠিক ততটাই কম। তাঁরা আমাদের বাজারের জোগানদার অথচ সেখানে দাম ঠিক করে ফড়িয়া আর আড়তদার। অভুক্ত কিংবা আধপেটা থাকা দারিদ্র্য এখন যেন আমাদের কৃষকের না চাওয়া অতি আপনজন। কৃষকের ভাগ্য ঠিক করা নীতিগুলো তৈরি হয় কোম্পানির অফিসে, আর নয়তো বৃহৎ পুঁজিরাষ্ট্রের প্রেসক্রিপশনে। আমাদের পাতের খাবার এখন আর মমতায় পুষ্ট হয় না, বরং মুনাফার বিষে বিষাক্ত হয়ে আসে। কৃষকের মাটি আর পানি লুট হয়ে গেছে আমাদের লোভ আর ছলনায়। কৃষকেরা এখন যেন মরে গিয়েই বেঁচে থাকে। তবু মাঝে-সাঝে পত্রিকার পাতায় আসা মিনারুলদের লাশের খবর আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে, তাঁরাও আশা-স্বপ্ন আর ভরসার জালে ঝুলে বেঁচেছিল আমাদেরই সময়ে, আমাদেরই আশপাশে। হয়তো কোনো একদিন আমাদের জীবন ঘেরা আয়নাগুলো হয়ে যাবে স্বচ্ছ কাচ, যার মধ্যদিয়ে আমরা দেখতে পাব একে অপরের জীবন। হয়তো কোনো একদিন আমাদের পাতে ধরা ভাতের প্রতিটি দানায় আমরা দেখব মিনারুল, অভিনাথ মারান্ডি আর মরু বেপারির ছায়া। হয়তো কোনো একদিন আমাদের সন্তানরা মিলেমিশে বড় হবে মিনারুলের ছেলে মাহিন আর মেয়ে মিথিলাদের সাথে।

কৃষক মিনারুলের হাতে লেখা চিঠি ছবি। সূত্র: দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ আগস্ট ২০২৫।

মওদুদ রহমান: লেখক, গবেষক। ইমেইল: mowdudur@gmail.com

তথ্যসূত্র:

[১] Ahmed, Akhter U., M. Mehrab Bakhtiar, Moogdho M. Mahzab, Md. Al-Hasan, Sadat Anowar, Julie Ghostlaw, Mir Raihanul Islam, Razin Kabir, Md. Aminul Karim, Md. Aminul Islam Khandaker, Nabila Shaima, Raisa Shamma, Sonjida Mesket Simi. 2024. Food Security and Nutrition in Bangladesh: Evidence-Based Strategies for Advancement. Dhaka, Bangladesh: International Food Policy Research Institute.

[২] Ahmed, Qazi Kholiquzzaman. 2007. Socio-Economic and Indebtedness-Related Impact of MicroCredit in Bangladesh. Dhaka, Bangladesh: University Press Limited. https://uplbooks.com/shop/9789840517787-socio-economic-and-indebtedness-related-impact-of-micro-credit-in-bangladesh-6658.]

[৩] সর্বজনকথা, ১১ বষ, ৩য় সংখ্যা, কেমন আছেন? https://sarbojonkotha.info/sk-43-how-are-you/]

[৪] নিজস্ব প্রতিবেদক. (২০২২, ২৪ মার্চ). ধান বাঁচানোর পানি না পেয়ে কৃষকের বিষপান. প্রথম আলো.

[৫] প্রতিনিধি টাঙ্গাইল (২০১৯, ১৪ মে). দাম না পেয়ে পাকা ধানে আগুন দিলেন কৃষক. প্রথম আলো.

[৬] নোয়াখালী প্রতিবেদক. (২০২৫, ২৪ জানুয়ারি). দাম না পেয়ে গরুকে খাওয়াচ্ছেন সবজি, লোকসানে কৃষক, প্রতিদিনের বাংলাদেশ।

[৭] ইয়াহইয়া নকিব, (২০২৫, ১৬ মার্চ). হিমাগারের আকস্মিক ভাড়া বৃদ্ধিতেই দাম পড়েছে কৃষিপণ্যের. বণিক বার্তা.

[৮] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, কৃষিপণ্যের স্থূল বাজারজাতকৃত উদ্বৃত্ত জরিপ ২০১৯, ২০২০

[৯] Mahmud, S. M. S., & Hoque, M. S. (2012). Management of Rickshaw in Dhaka City for Ensuing Desirable Mobility and Sustainability: The Problems and Options, ResearchGate.

[১০] কালের কণ্ঠ, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪, ক্যানসারে আক্রান্তদের ৬০ শতাংশ সরাসরি কৃষিকাজে জড়িত

[১১] জনকণ্ঠ প্রতিবেদক। (২০২২, ১০ ডিসেম্বর)। ভর্তুকির হারভেস্টার এখন কৃষকের গলার কাঁটা। দৈনিক জনকণ্ঠ।

[১২] গাইবান্ধা প্রতিনিধি। (২০২৩, ১৩ মে)। ভর্তুকির যন্ত্রের ব্যবহার কম। প্রথম আলো।

[১৩] সমকাল প্রতিবেদক। (২০২৫, ২৩ এপ্রিল)। হদিস মিলছে না ভর্তুকির ৮ কম্বাইন হারভেস্টারের। সমকাল।

[১৪] নিজস্ব প্রতিবেদক। (২০২৫, ১ জুন)। কৃষি খাতে চীনের ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে চায় বাংলাদেশ। বণিক বার্তা।

[১৫] ইত্তেফাক প্রতিবেদক। (২০২৫, ৩০ জুলাই)। বাংলাদেশকে কৃষি খাতে উন্নত ড্রোন প্রযুক্তি দিতে আগ্রহী চীন। দৈনিক ইত্তেফাক।

[১৬] কালাম, এস.এম.এ. (২০২৫, ৩০ জুলাই)। কৃষিতে ড্রোন, স্যাটেলাইট ও ডিজিটাল সেবা আনছে সরকার। বাংলানিউজ২৪.কম।

[১৭] শাহীন, এম. (২০২৫, ১৪ আগস্ট)। বাংলাদেশের কৃষি খাতকে দখলে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র: শঙ্কা প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা। সমকাল।

[১৮] Department of Agricultural Extension. (2025). Annual report 2023–2024. Ministry of Agriculture, Government of the People’s Republic of Bangladesh. Retrieved from https://dae.gov.bd/sites/default/files/files/dae.portal.gov.bd/annual_reports/f06f450e_30fa_4bb3_8464_d5bb036ccb91/2025-03-25-07-47-5eb627d6bb579271bfd64f6bad4f7949.pdf

[১৯] Department of Agricultural Extension. (2014). Annual report 2013-14 Draft. Ministry of Agriculture, Government of the People’s Republic of Bangladesh. Retrieved from https://dae.gov.bd/sites/default/files/files/dae.portal.gov.bd/annual_reports/9842551c_5e2d_4b83_84cb_fe3f1ed832ba/Annual%20report%202014%20.pdf

[২০] সাইদ শাহীন, (২০২২, ৪ আগস্ট)। বিঘাপ্রতি সার ব্যবহারে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয়। কালের কণ্ঠ।

[২১] রাকিব হাসনাত, (২০২০, ৮ অক্টোবর)। স্থানীয় জাতের ধান: বাংলাদেশ থেকে হারিয়ে গেছে ১০ হাজার দেশীয় জাতের ধান। BBC বাংলা।