তিস্তা সংকট নিরসনের জন্য কী ধরনের মহাপরিকল্পনা প্রয়োজন?-১

নজরুল ইসলাম

বিভিন্ন কারণে তিস্তা নদী আজ সংকটে নিপতিত। এ বিষয়ে মোটামুটি সবাই একমত যে, এই সংকট নিরসনের জন্য একটি বিরাট উদ্যোগ (মহাপরিকল্পনা) প্রয়োজন। যেটা নিয়ে বিতর্ক তা হলো, এই মহাপরিকল্পনাটি কী ধরনের হওয়া প্রয়োজন। এই প্রশ্নই এই প্রবন্ধের উপজীব্য। তিস্তা সংকট সমাধানের জন্য চীনের পাওয়ার-চায়না নামক কোম্পানি ‘তিস্তা নদী সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার প্রকল্প’ (ইংরেজিতে– তিস্তা রিভার কমপ্রিহেনসিভ ম্যানেজমেন্ট এবং রেসটোরেশন প্রজেক্ট) নামক একটি প্রকল্প প্রণয়ন করেছে, যেটা সাধারণভাবে ‘তিস্তা মহাপরিকল্পনা’ নামে পরিচিত। প্রশ্ন হলো– এই প্রকল্প কি তিস্তা সংকটের সমাধান দিতে পারবে, নাকি ভিন্ন ধরনের মহাপরিকল্পনা প্রয়োজন? এই প্রশ্নের আলোচনার জন্য এই প্রবন্ধের প্রথম পর্বে নদ-নদীর প্রতি সাধারণভাবে যে দুই ধরনের পন্থা অনুসরণ করা যেতে পারে এবং বাংলাদেশের জন্য তার কোনটি বেশি উপযোগী, তা তুলে ধরা হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিতব্য এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্বে তিস্তার সংকট কীভাবে সৃষ্টি হলো তা ব্যাখ্যা করা হবে। তৃতীয় পর্বে পাওয়ার-চায়না প্রস্তুতকৃত তিস্তা মহাপরিকল্পনার উদ্ভবের ইতিহাস এবং এই প্রকল্পের স্বরূপ তুলে ধরা হবে। চতুর্থ পর্বে এই প্রকল্প সংক্রান্ত সাতটি অমীমাংসিত প্রশ্নের আলোচনা করা হবে। এসব অমীমাংসিত প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চম পর্বে একটি সম্ভাব্য বিকল্প মহাপরিকল্পনার লক্ষ্যে কিছু প্রস্তাবও তুলে ধরা হবে। সবশেষে, ষষ্ঠ পর্বে তিস্তার জন্য উপযোগী মহাপরিকল্পনা সংক্রান্ত বিতর্ক নিরসনের জন্য একটি গঠনমূলক পদ্ধতির প্রস্তাব করা হবে।

১। নদ-নদীর প্রতি দুই পন্থা

১.১ নদ-নদীর দুই ভূমিকা

নদ-নদীর ভূমিকা দুই ধরনের। একটি হলো প্রাকৃতিক (ইকোলজিক্যাল), অন্যটি হলো অর্থনৈতিক। প্রাকৃতিক ভূমিকার আবার দুটি দিক। একটি হলো পৃথিবীর পানি-চক্র (হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল) অব্যাহত রাখা। যেমন: সমুদ্রের পানি বাষ্প হয়ে বায়ু দ্বারা বাহিত হয়ে স্থলভাগে পৌঁছায়। পাহাড়-পর্বত দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়ে উপরে ওঠে। পরে শীতল হয়ে বৃষ্টি ও তুষারপাতের আকারে নিচে পতিত হয়। নদ-নদী তা সমুদ্র নিয়ে আসে। এভাবে পানি-চক্র অব্যাহত থাকে। নদ-নদীর প্রাকৃতিক ভূমিকার দ্বিতীয় দিকটি হলো, নদ-নদীসমূহ নিজ নিজ অববাহিকায় স্বকীয় ধরনের প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র গড়ে তোলে। এই বাস্তুতন্ত্রের ওপর গড়ে ওঠে সভ্যতা। সে কারণে নদ-নদী হলো পৃথিবীর ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের অন্যতম উৎস। প্রাকৃতিক ভূমিকার পাশাপাশি নদ-নদীর অর্থনৈতিক ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। নদ-নদী মানুষের আহারের জন্য মাছ জোগায়; পরিবহনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে; সেচের জন্য পানি জোগায় ইত্যাদি। সংক্ষেপে, মানবসমাজের জন্য নদ-নদী একটি অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে কাজ করে। নদ-নদীর এই দ্বৈত ভূমিকা – প্রাকৃতিক এবং অর্থনৈতিক – আগেও ছিল এবং এখনো আছে। এই দুই ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, নদ-নদীকে অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করতে গিয়ে দীর্ঘ মেয়াদে এর প্রাকৃতিক ভূমিকা বিনষ্ট হচ্ছে কি না, সেটা নদ-নদী সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

১.২ নদ-নদী নিয়ে বাণিজ্যিক পন্থার উদ্ভব

শিল্পবিপ্লবের আগে মানবসমাজসমূহ নদ-নদীতে বড় ধরনের হস্তক্ষেপ করত না। এর মূল কারণ ছিল প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা। বড় ধরনের হস্তক্ষেপের জন্য যেরূপ প্রযুক্তির প্রয়োজন ছিল, সেটা মানবসমাজের তখন ছিল না। ফলে তারা নদ-নদীকে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক অবস্থায় থাকতে দিয়েছে এবং সে অবস্থায় রেখেই নদ-নদীর অর্থনৈতিক সুফল আহরণ করেছে। ফলে নদ-নদীর প্রাকৃতিক ভূমিকা বাধাগ্রস্ত হয়নি। নদ-নদীর প্রতি অনুসৃত এই পন্থাকে বলা যেতে পারে ‘শিল্পায়ন-পূর্ব প্রকৃতিসম্মত পন্থা’।

কিন্তু সময়ে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। ষোড়শ শতাব্দীতে নতুন পৃথিবীর ‘আবিষ্কার’ দ্বারা বাণিজ্যিক বিপ্লবের সূচনা ঘটে এবং তা ক্রমে শিল্পবিপ্লবের পূর্বশর্ত সৃষ্টি করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্পবিপ্লবের সূচনা ঘটে। শিল্পবিপ্লব মানবসমাজকে প্রযুক্তিগত এক নতুন স্তরে উন্নীত করে। যন্ত্রশক্তির আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষ পেশিশক্তির সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে। ফলে, মানবসমাজ নদ-নদীতে বড় ধরনের হস্তক্ষেপ করার প্রযুক্তিগত সামর্থ্য অর্জন করে। একদিকে বাণিজ্যিক লক্ষ্যের উদ্ভব এবং অন্যদিকে এই লক্ষ্য সাধনে নদ-নদীর ওপর হস্তক্ষেপ করার প্রযুক্তিগত সামর্থ্য অর্জন – এই দুয়ের ফলে নদ-নদীর প্রতি ‘বাণিজ্যিক পন্থা’র উদ্ভব ঘটে। এই পন্থার মূল প্রতিপাদ্য হলো– ‘নদীর পানির সমুদ্রে চলে যাওয়া একটি অপচয়!’ অর্থাৎ, নদ-নদীর পানির সবটুকু বিভিন্ন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে শুষে নিয়ে ব্যবহার করতে হবে। বলা বাহুল্য, এই দৃষ্টিভঙ্গিতে নদ-নদীর প্রাকৃতিক ভূমিকা সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হয়; নদ-নদীকে শুধু অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়; এবং এই সম্পদ ব্যবহারের জন্য নদীর ওপর সকল প্রকার হস্তক্ষেপ উৎসাহিত করা হয়।

এই পন্থার মূল প্রতিপাদ্য হলো– ‘নদীর পানির সমুদ্রে চলে যাওয়া একটি অপচয়!’ অর্থাৎ, নদ-নদীর পানির সবটুকু বিভিন্ন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে শুষে নিয়ে ব্যবহার করতে হবে। বলা বাহুল্য, এই দৃষ্টিভঙ্গিতে নদ-নদীর প্রাকৃতিক ভূমিকা সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হয়; নদ-নদীকে শুধু অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়; এবং এই সম্পদ ব্যবহারের জন্য নদীর ওপর সকল প্রকার হস্তক্ষেপ উৎসাহিত করা হয়।

১.৩ বাণিজ্যিক পন্থার দুই রূপ

নদ-নদীতে মানুষের হস্তক্ষেপ দুই ধরনের রূপ গ্রহণ করেছে। একটি হলো আড়াআড়ি (ফ্রন্টাল) ধরনের হস্তক্ষেপ, যেমন: আড়ি বাঁধ (ড্যাম) নির্মাণ। বাংলাদেশের কর্ণফুলী নদীর ওপর ষাটের দশকে নির্মিত কাপ্তাই বাঁধ এর একটি উদাহরণ। এসব বাঁধ দিয়ে পানির উন্মুক্ত প্রবাহ একরকম স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। আড়াআড়ি হস্তক্ষেপের আরেক ধরন হলো কপাট-সম্পন্ন বাঁধ (ব্যারাজ)। আশির দশকে বাংলাদেশের তিস্তা নদীর ওপর নির্মিত তিস্তা ব্যারাজ তার একটি উদাহরণ। ব্যারাজের মধ্যদিয়ে নদীর পানি প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ থাকে; তবে ব্যারাজের কপাটসমূহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সে প্রবাহ ইচ্ছা-অনুযায়ী সীমিত এমনকি স্তব্ধও করে দেওয়া যায়। আড়াআড়ি হস্তক্ষেপের আরও অন্যান্য রূপও আছে। এ ধরনের হস্তক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য হলো বিদ্যুৎ উৎপাদন; সেচ, নগর, এবং শিল্পের জন্য পানি সরবরাহ; নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ; বিনোদনের জন্য জলাধার সৃষ্টি ইত্যাদি।

নদ-নদীর ওপর হস্তক্ষেপের দ্বিতীয় ধরন হলো পার্শ্বস্থ (ল্যাটারাল) হস্তক্ষেপ। নদীর তীরবর্তী বাঁধ (এমব্যাঙ্কমেন্ট) নির্মাণ এরূপ একটি হস্তক্ষেপ। বাংলাদেশে এ ধরনের বাঁধকে সাধারণত ‘বেড়িবাঁধ’ বলা হয়। ‘ব্রহ্মপুত্র ডান তীরবর্তী বাঁধ’ তার একটি উদাহরণ। পার্শ্বস্থ হস্তক্ষেপের আরেক উদাহরণ হলো বন্যা-দেয়াল (ফ্লাড ওয়াল)। বন্যা-দেয়াল প্রায়ই ইতঃপূর্বে নির্মিত তীরবর্তী বাঁধের ওপর নির্মিত হয়, যেমন: ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা প্রকল্পের তীরবর্তী বাঁধের কিছু অংশের ওপর এরূপ বন্যা-দেয়াল নির্মিত হয়েছে। নদ-নদীর ওপর পার্শ্বস্থ হস্তক্ষেপের আরেক উদাহরণ হলো ‘নদীখাত সরলীকরণ’ (চ্যানেলাইজেশন)। পরে আমরা দেখব যে, পাওয়ার-চায়নার তিস্তা মহাপরিকল্পনা বস্তুত এরূপ একটি প্রকল্প। পার্শ্বস্থ হস্তক্ষেপের একটি চূড়ান্ত রূপ হলো ‘খালে রূপান্তরিতকরণ’ (ক্যানালাইজেশন)। এর মাধ্যমে একটি নদীর উভয় পার্শ্ব এবং তলদেশ সিমেন্ট দিয়ে বাঁধাই করে ফেলা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলেস নদীকে এরূপ বাঁধাইকৃত খালে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সৌভাগ্যবশত, বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এ ধরনের প্রকল্প প্রস্তাবিত হয়নি।

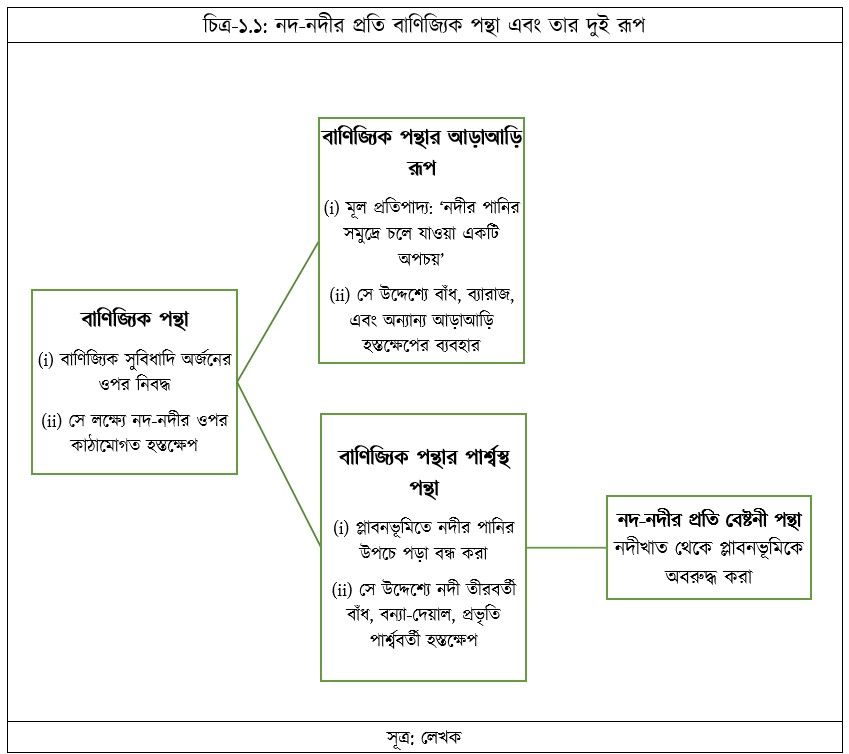

১.৪ বাণিজ্যিক পন্থার পার্শ্বস্থ রূপ – বেষ্টনী পন্থা

উল্লিখিত দুই ধরনের হস্তক্ষেপের আলোকে নদ-নদীর প্রতি বাণিজ্যিক পন্থাও দুটি ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে (চিত্র-১.১)। একটি হলো আড়াআড়ি রূপ এবং অন্যটি হলো পার্শ্বস্থ রূপ। বাণিজ্যিক পন্থার পার্শ্বস্থ রূপকে ‘বেষ্টনী পন্থা’ (কর্ডন অ্যাপ্রোচ) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। কারণ, এসব পার্শ্বস্থ হস্তক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য হলো প্লাবন এবং জোয়ারভূমিকে নদীখাত থেকে অবরুদ্ধ (কর্ডন) করে ফেলা, যাতে বর্ষাকালে নদ-নদীর পানি তাতে উপচে পড়তে না পারে। মনে করা হয় যে, এর ফলে প্লাবনভূমির বাণিজ্যিক মূল্য বৃদ্ধি পাবে। কারণ, এসব ভূমিতে অধিক ফসল ফলানো যাবে এবং বিভিন্ন ব্যয়বহুল অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে। এই প্রবন্ধে বাণিজ্যিক পন্থা কথাটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হবে। একটি হলো বৃহত্তর অর্থে, যার দ্বারা এর আড়াআড়ি এবং পার্শ্বস্থ, উভয় রূপকেই বোঝানো হবে। দ্বিতীয় হলো সংকীর্ণ অর্থে, যার দ্বারা শুধু এর আড়াআড়ি রূপকে বোঝানো হবে। (ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট আঙ্গিক থেকে বোঝা যাবে এটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।) লক্ষণীয় যে, আড়াআড়ি হস্তক্ষেপ সাধারণত নদ-নদীর উজান এলাকায় বেশি দেখা যায়। কারণ, এসব এলাকায় নদ-নদী পাহাড়-পর্বতের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়; ফলে সেগুলোর ঢাল বেশি থাকে, যা বিদ্যুৎ উৎপাদনকে সুগম করে। পাহাড়-পর্বতের কারণে সেখানে আড়াআড়ি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে জলাধার নির্মাণও সহজ হয়। পক্ষান্তরে, নদ-নদীর মধ্য এবং ভাটি অঞ্চলে পার্শ্বস্থ হস্তক্ষেপ বেশি দেখা যায়। কারণ, এসব স্থানে নদী প্লাবন এবং জোয়ারভূমির মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয় এবং তাতে নদীর পানি উপচানো ঠেকানোর জন্য এসব হস্তক্ষেপ ব্যবহৃত হয়।

১.৫ বিশ্বে বাণিজ্যিক পন্থার বিস্তৃতি

উপরে বর্ণিত ইতিহাসের আলোকে আশ্চর্যের নয় যে, ইংল্যান্ড এবং পশ্চিম ইউরোপের যেসব দেশ প্রথমে শিল্পায়ন অর্জন করে সেসব দেশেই নদ-নদীর প্রতি বাণিজ্যিক পন্থা প্রথমে প্রসার লাভ করে। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনায় ‘নতুন পৃথিবী,’ তথা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যিক পন্থা প্রবলভাবে অগ্রসর হয়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উন্নয়নশীল দেশসমূহেও বাণিজ্যিক পন্থা বিস্তার লাভ করে। বিশেষত, চীন ও ভারত বাঁধ ও ব্যারাজ নির্মাণে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে এগিয়ে যায়। বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ৫০,০০০ বৃহৎ বাঁধ রয়েছে, এর মধ্যে প্রায় ২০,০০০ চীনে এবং প্রায় ১০,০০০ ভারতে। চীন বর্তমানে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে বাঁধ নির্মাণেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

নদ-নদীর ওপর পার্শ্বস্থ হস্তক্ষেপ তথা বেষ্টনী পন্থাও প্রথমে ইউরোপের শিল্পায়িত দেশসমূহে অগ্রসর হয়। তবে বিংশ শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করে। যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি নদীর দুই তীরে নির্মিত বাঁধ পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম তীরবর্তী বাঁধ হিসেবে স্বীকৃত। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উন্নয়নশীল বিশ্বেও বেষ্টনী পন্থা জোরেশোরে অগ্রসর হয়। বিশেষত, ভারত এ বিষয়ে বিশেষ সক্রিয়তা প্রদর্শন করে। চীনও বহু তীরবর্তী বাঁধ নির্মাণ করেছে। এ ক্ষেত্রে চীনের হোয়াং হো-র (ইয়েলো, তথা পীত নদীর) কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। চীন মধ্যযুগেই এই নদীর দুই তীরে বাঁধ নির্মাণ করে। তবে পরবর্তীকালে, বিশেষত ১৯৪৯ সালের বিপ্লবের পর নয়া চীনে এই বাঁধ আরও প্রসারিত এবং শক্তিশালী করা হয়েছে।

১.৬ বেষ্টনী বনাম পোল্ডার

বাংলাদেশের পাঠকদের অনেকের জন্য বেষ্টনী কথাটি নতুন হলেও পোল্ডার শব্দটির সঙ্গে তারা পরিচিত। কারণ, বাংলাদেশের উপকূলে যে প্রায় ১৪০টি বেষ্টনী নির্মিত হয়েছে সেগুলোকে সাধারণত পোল্ডার বলা হয়। পোল্ডার কথা এবং ধারণাটি এসেছে মূলত নেদারল্যান্ডস থেকে। নেদারল্যান্ডসের ভূমির প্রায় ২০ শতাংশ সমুদ্রসীমার নিচে এবং এসব চতুষ্পার্শ্বে বাঁধ দিয়ে সমুদ্রগর্ভ থেকে এসব ভূমি উদ্ধার করা হয়েছে। এসব বাঁধের অনেকটা সরাসরি সমুদ্র তীরবর্তী; বাকিটা নদী তীরবর্তী। বাংলাদেশের উপকূলে নির্মিত বেষ্টনীগুলোর বেশিরভাগও এই ধরনের, অর্থাৎ, এগুলোরও চতুর্দিকে বাঁধ, যদিও তা সমুদ্রসীমার নিচ থেকে ভূমি উদ্ধারের জন্য নির্মিত হয়নি। বরং, এসব বাঁধের মূল উদ্দেশ্য হলো জোয়ারের লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ প্রতিহত করা। পোল্ডার আর বেষ্টনীর মধ্যে পার্থক্য হলো যে অনেক বেষ্টনীর চতুষ্পার্শ্বে বাঁধ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ, বেষ্টনীকৃত ভূমির এক বা একাধিক পাশে হয়তো নদী নেই অথবা থাকলেও সেই স্থানে ভূমির উচ্চতা প্লাবনসীমার ঊর্ধ্বে; যার ফলে বেষ্টনী সৃষ্টির জন্য সেসব পাশে বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজন হয় না। বাংলাদেশে অনেক বেষ্টনী এ ধরনের। সংক্ষেপে, সব পোল্ডার বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে; কিন্তু সব বেষ্টনী পোল্ডার নয়।

১.৭ বাণিজ্যিক পন্থার বিভিন্ন প্রতিফল

নদ-নদীর ওপর বাণিজ্যিক পন্থা অনুসারী হস্তক্ষেপের ফলে প্রথমাবস্থায় কিছু সাফল্য অর্জিত হয়। যেমন: বাঁধ দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়; বাঁধসৃষ্ট জলাধার দ্বারা অনেক জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হয়; বহু নগর এবং শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ করা সম্ভব হয়। কিন্তু দ্রুতই এসব হস্তক্ষেপের নেতিবাচক ফলশ্রুতিসমূহ স্পষ্ট হতে থাকে। যেমন: আড়িবাঁধ দ্বারা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয় ঠিকই, কিন্তু এসব বাঁধের ফলে নদ-নদী খণ্ডিত হয়ে পড়ে; তাদের গতিশীল চরিত্র বিনষ্ট হয়; নদীতে বসবাসকারী বিভিন্ন জলজ প্রাণীর অবাধ চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়; বাঁধের উজান এবং ভাটি–উভয় অংশেই নদীখাতের ওপর বহু বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। বহু নদীর ওপর একাধিক আড়িবাঁধ নির্মিত হয়েছে, যার ফলে এগুলো প্রবহমান জলধারার পরিবর্তে বদ্ধ জলাধারের সিঁড়িতে পরিণত হয়েছে। বহুক্ষেত্রে আড়িবাঁধ এবং ব্যারাজ নদ-নদীর পরিবহন ভূমিকাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। বাণিজ্যিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বহু নদ-নদীর পানি এতটাই শুষে নেওয়া হয়েছে যে, এসব নদীতে সমুদ্রে পৌঁছানোর মতো আর কোনো পানি অবশিষ্ট থাকে না। ফলে, এসব নদীর ব-দ্বীপসমূহ শুকিয়ে যাচ্ছে এবং সমুদ্রের আঘাতে ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ব-দ্বীপসমূহের এই অবক্ষয় এবং বিলীন হওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করছে।

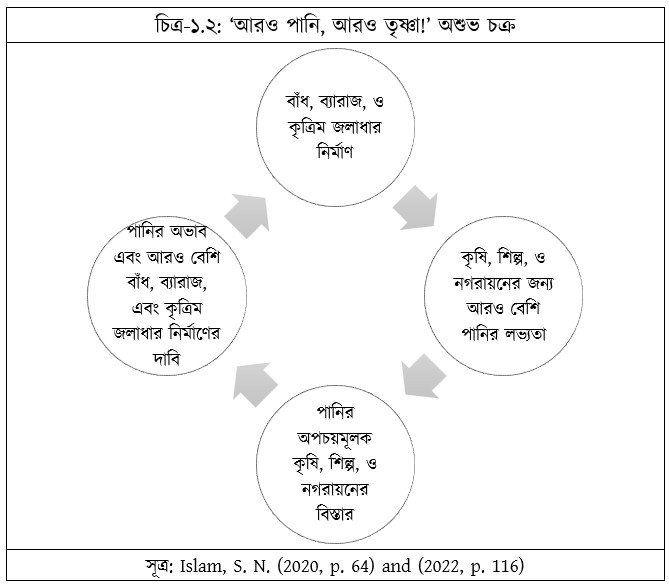

গবেষণা থেকে দেখা যায়, বাণিজ্যিক পন্থা অনুসারী হস্তক্ষেপের ফলে যেসব সুফল অর্জিত হয়েছে তা একইসঙ্গে অনেক কুফল বয়ে এনেছে। যেমন: বাঁধসৃষ্ট জলাধার থেকে প্রাপ্ত পানি অপচয়মূলক সেচের প্রসার ঘটিয়েছে; জলাবদ্ধতা এবং লবণাক্ততা সৃষ্টি করেছে; ফলে, জমির গুণাগুণ দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অর্থনৈতিক বিচারে এসব সেচ দক্ষ হয়নি। বাঁধসৃষ্ট জলাধার থেকে সুলভে প্রাপ্ত পানি অনুপযোগী কৃষির প্রসার ঘটিয়েছে; অনুপযোগী স্থানে শহরের বিস্তার ঘটিয়েছে; পানির অপচয়মূলক জীবনধারাকে উৎসাহিত করেছে, এবং তার ফলে পানির চাহিদা বহুগুণ বৃদ্ধি করে পানির সংকট সৃষ্টি করেছে। এভাবে বাঁধ ‘আরও পানি, আরও তৃষ্ণা!’-রূপী অশুভ চক্রের জন্ম দিয়েছে (চিত্র-১.২)।

এদিকে জলবিদ্যুৎকে নবায়নযোগ্য বলে যে দাবি করা হয় সেটাও সম্পূর্ণ সঠিক বলে প্রমাণিত হয়নি। প্রথমত, বাঁধসমূহের একটি নির্দিষ্ট জীবনসীমা রয়েছে, যারপর এগুলো আর কাজ করে না। তখন এগুলোর স্থানে নতুন করে বাঁধ নির্মাণ সম্ভব হয় না। কারণ, ইতোমধ্যে ওই স্থানে নদীর গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, বাঁধসৃষ্ট জলাধারসমূহ বিভিন্ন ‘উষ্ণতা বৃদ্ধিকারক গ্যাস (উবগ),’ বিশেষত, মিথেন গ্যাস উৎপাদন করে, যার উষ্ণতা বৃদ্ধিকারক ক্ষমতা কার্বন ডাই-অক্সাইডের চেয়ে অনেক বেশি। ফলে বাঁধসৃষ্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন জলবায়ু পরিবর্তন রোধের জন্য যতটা দাবি করা হয় ততটা অনুকূল নয়। সময়ে এসব জলাধার পলিবালি দ্বারা ভরাট হয়ে যায়; ফলে বাঁধের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচ প্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পায়; এবং বাঁধসৃষ্ট বিদ্যুৎ এবং সেচের খরচ বৃদ্ধি পায়। বস্তুত, বাঁধসৃষ্ট জলাধারসমূহ পলিবালি দ্বারা ভরাট হয়ে যাওয়া বাঁধের জীবনসীমা ফুরিয়ে যাওয়ার একটি কারণ হিসেবে কাজ করে। উপর্যুক্ত বিভিন্ন অভিজ্ঞতার আলোকে নদ-নদীসমূহকে অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য এগুলোর ওপর ক্রমাগতভাবে আড়াআড়ি হস্তক্ষেপ বাড়িয়ে যাওয়ার পন্থার কার্যকারিতা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

১.৮ বেষ্টনী পন্থার বিভিন্ন প্রতিফল

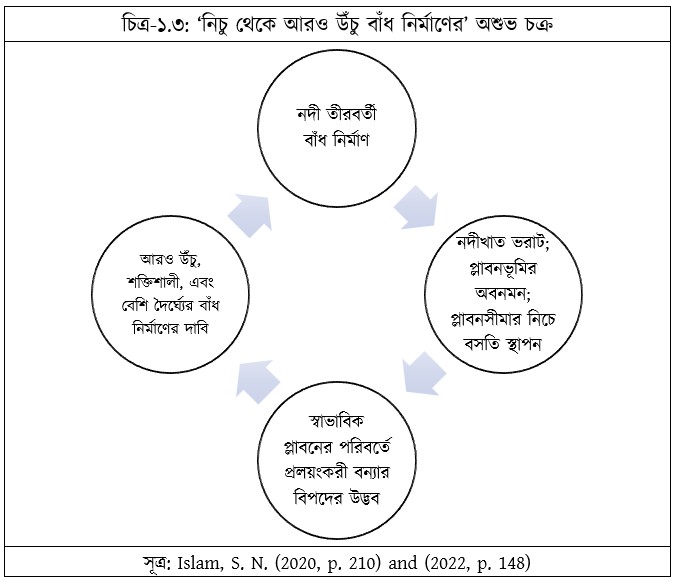

একইভাবে প্লাবনভূমির বাণিজ্যিক ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে নদ-নদীর ওপর পার্শ্বস্থ হস্তক্ষেপের কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, নদী তীরবর্তী বাঁধ বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের পরিবর্তে আরও বৃদ্ধি করে। এর একটি কারণ হলো, এসব বাঁধ প্লাবনভূমিতে প্লাবনসীমার নিচে বসতি স্থাপন এবং অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণকে উৎসাহিত করে; ফলে কোনো কারণে যদি বাঁধ ভেঙে যায় তখন বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। অর্থাৎ, স্বাভাবিক প্লাবন প্রতিরোধ করতে গিয়ে বেষ্টনী পন্থা বরং প্রলয়ংকরী বন্যা ডেকে আনে। বাঁধের ভেতরে অধিবাসীরা তখন আরও উঁচু বাঁধ নির্মাণের দাবি জানায়। এভাবে ‘নিচু থেকে আর উঁচু বাঁধ নির্মাণে’র এক অশুভ চক্রের উদ্ভব ঘটে (চিত্র-১.৩)।

এ ছাড়া এসব বাঁধ পলিমাটিযুক্ত বর্ষার পানিকে প্লাবনভূমিতে যেতে দেয় না; ফলে প্লাবনভূমি পলি থেকে বঞ্চিত হয়; ভূমি গঠনের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়; প্লাবনভূমি অবনমনের সম্মুখীন হয়; এবং তা প্রলয়ংকরী বন্যার প্রকোপ আরও বৃদ্ধি করে। বর্ষার পলিযুক্ত পানি থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে প্লাবনভূমির উর্বরতা হ্রাস পায়; রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়; এবং তা দূষণ বৃদ্ধি করে। প্লাবনভূমিতে অবস্থিত জলাধারসমূহ নবায়িত হতে পারে না; এবং ভূগর্ভস্থ পানির নবায়নের হার হ্রাস পায়। প্লাবনভূমির পরিবেশ অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়।

৪.৪ প্রকৃতিসম্মত পন্থার উদ্ভব

উপর্যুক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে বাণিজ্যিক পন্থার পরিবর্তে ‘প্রকৃতিসম্মত পন্থা’র উদ্ভব ঘটে। এই পন্থায় নদ-নদীর অর্থনৈতিক ভূমিকা অস্বীকৃত হয় না; কিন্তু অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে নদ-নদীর ওপর হস্তক্ষেপ যাতে তাদের মূল প্রাকৃতিক ভূমিকাকে বিনষ্ট না করে তার প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হয়। বর্তমান যুগের এই প্রকৃতিসম্মত পন্থাকে নদ-নদীর প্রতি ‘শিল্পায়নোত্তর প্রকৃতিসম্মত পন্থা’ বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

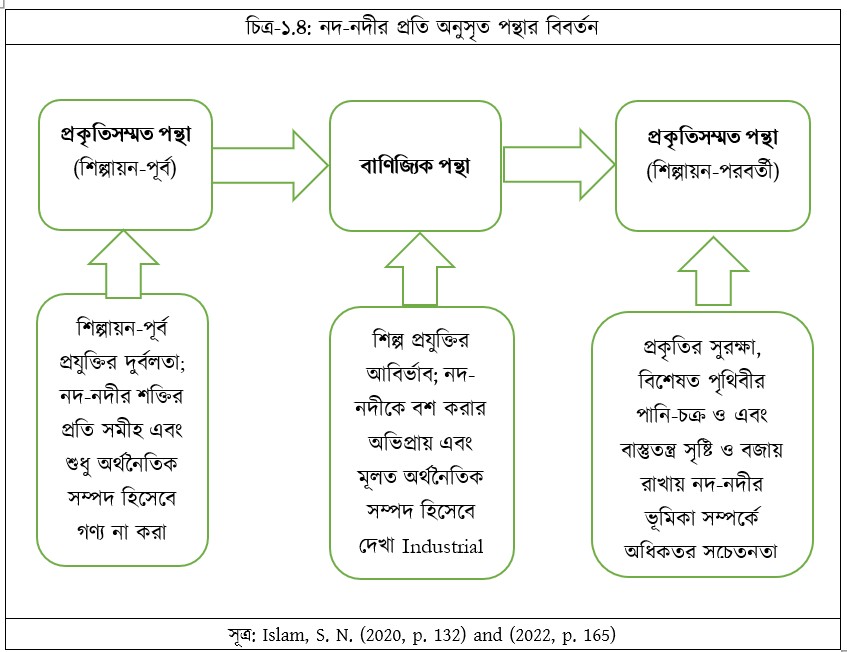

লক্ষণীয়, শিল্পায়নোত্তর প্রকৃতিসম্মত পন্থা ভাবধারার দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পায়ন-পূর্ব প্রকৃতিসম্মত পন্থার সমধর্মী হলেও দুয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বিরাজমান। আগেই উল্লিখিত হয়েছে, শিল্পায়ন-পূর্ব প্রকৃতিসম্মত পন্থার মূল কারণ ছিল প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা। সে যুগে মানবসমাজের এমন প্রযুক্তি ছিল না, যা ব্যবহার করে তারা নদ-নদীর ওপর এমন বড় ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারত; যার ফলে নদ-নদীর মূল প্রাকৃতিক ভূমিকা বিনষ্ট হতো। এ দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পায়নোত্তর প্রকৃতিসম্মত পন্থার পরিস্থিতিটি বিপরীত। প্রযুক্তিগত নিম্নস্তর এই পন্থার কারণ নয়; বরং বলা যেতে পারে যে, প্রযুক্তির অত্যধিক বিকাশ এই পন্থার উদ্ভব ঘটিয়েছে। প্রযুক্তি আজ এত উন্নত স্তরে পৌঁছেছে যে, মানুষের পক্ষে এখন বড় বড় নদ-নদীকেও স্তব্ধ করে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ নদ-নদীকে স্তব্ধ করে দেওয়ার কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়েছে এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবেই নদ-নদীর ওপর বড় ধরনের হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুতরাং, যেখানে শিল্পায়ন-পূর্ব প্রকৃতিসম্মত পন্থা ছিল প্রযুক্তির নিম্নস্তরের কারণে মানুষের জন্য একটা আবশ্যকতা, সেখানে শিল্পায়নোত্তর প্রকৃতিসম্মত পন্থা হলো ঐচ্ছিক সিদ্ধান্ত।[1] জার্মান দার্শনিক হেগেলের তত্ত্ব অনুযায়ী এটাকে ‘নিরাকরণের নিরাকরণ’ প্রক্রিয়ার একটি উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে (Hegel 1991)। এই তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পায়ন-পূর্ব প্রকৃতিসম্মত পন্থা থেকে বাণিজ্যিক পন্থায় উত্তরণ হলো প্রথম নিরাকরণ, এবং বাণিজ্যিক পন্থা থেকে শিল্পায়নোত্তর প্রকৃতিসম্মত পন্থায় উত্তরণ হলো দ্বিতীয় নিরাকরণ (চিত্র-১.৪)। এর ফলে মানুষ পূর্বাবস্থায় ফেরত আসছে, কিন্তু উন্নততর প্রযুক্তি এবং চিন্তা-চেতনার ভিত্তিতে। এটাই হলো নিরাকরণের নিরাকরণ, যা অব্যাহত প্রগতি অর্জন প্রক্রিয়ার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

এই তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পায়ন-পূর্ব প্রকৃতিসম্মত পন্থা থেকে বাণিজ্যিক পন্থায় উত্তরণ হলো প্রথম নিরাকরণ, এবং বাণিজ্যিক পন্থা থেকে শিল্পায়নোত্তর প্রকৃতিসম্মত পন্থায় উত্তরণ হলো দ্বিতীয় নিরাকরণ।

১.১০ প্রকৃতিসম্মত পন্থার দুই রূপ

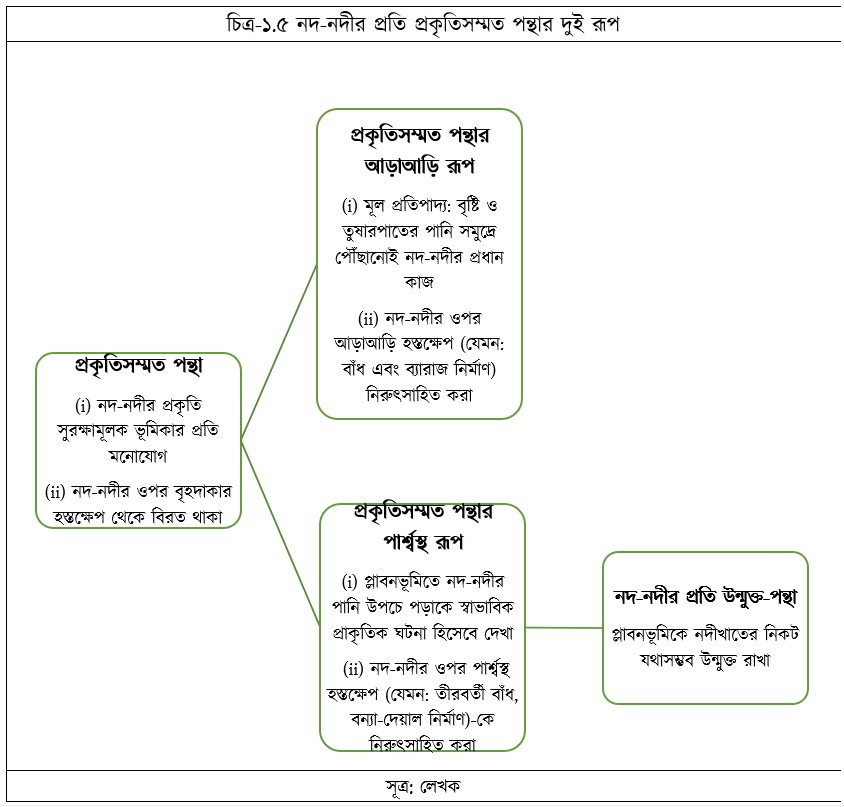

বাণিজ্যিক পন্থার মতো প্রকৃতিসম্মত পন্থারও দুটি রূপ রয়েছে। একটি হলো এর আড়াআড়ি রূপ, যেটি নদ-নদীর ওপর আড়াআড়ি হস্তক্ষেপকে নিরুৎসাহিত করে। অন্যটি হলো এর পার্শ্বস্থ রূপ, যা নদ-নদীর ওপর পার্শ্বস্থ হস্তক্ষেপ নিরুৎসাহিত করে (চিত্র-১.৫)। প্রকৃতিসম্মত পন্থার পার্শ্বস্থ রূপটির সংক্ষিপ্ত নাম হলো ‘উন্মুক্ত পন্থা,’ কারণ এর মূল বাণীটি হলো: প্লাবনভূমিকে নদ-নদী খাতের প্রতি উন্মুক্ত রাখতে হবে, যাতে নদ-নদীর পানিবাহিত পলি প্লাবন এবং জোয়ারভূমিতে পৌঁছাতে পারে। স্পষ্টতই, প্রকৃতিসম্মত পন্থার আড়াআড়ি রূপটি নদ-নদীর উজান অংশের জন্য বেশি প্রযোজ্য। কারণ, সেখানে তা পাহাড়-পর্বতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং আড়াআড়ি হস্তক্ষেপের সুযোগ বেশি থাকে। পক্ষান্তরে, প্রকৃতিসম্মত পন্থার পার্শ্বস্থ রূপ, তথা উন্মুক্ত পন্থা, নদ-নদীর মধ্য এবং ভাটি অংশের জন্য বেশি প্রযোজ্য। কারণ, সেখানে এগুলো প্লাবন এবং জোয়ারভূমির মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়।

১.১১ প্রকৃতিসম্মত পন্থার বিস্তৃতি

বাণিজ্যিক পন্থার মতো প্রকৃতিসম্মত পন্থাও পৃথিবীর সেসব দেশেই প্রথম উদ্ভূত এবং বিকশিত হয় যেসব দেশ প্রথমে শিল্পায়িত হয়েছিল। সময়ে এসব দেশে আড়িবাঁধ ও ব্যারাজ নির্মাণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে। তার ফলে অনেক নতুন আড়িবাঁধ নির্মাণ বন্ধ হয়ে যায়। এ ছাড়া বহু পুরাতন আড়িবাঁধ অপসারণ করা হয়। এসব দেশে পার্শ্বস্থ বাঁধের বিরুদ্ধেও মনোভাব গড়ে ওঠে এবং ইতোমধ্যে অবরুদ্ধ প্লাবনভূমিকে উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে অনুযায়ী আড়িবাঁধের অপসারণ এবং পার্শ্বস্থ বাঁধের সম্পূর্ণ অপসারণ কিংবা সেগুলোর মধ্যে ছেদ সৃষ্টি করে প্লাবনভূমির উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে নদ-নদী পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া অগ্রসর হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) কর্তৃক ২০০০ সালে গৃহীত ‘পানি সংক্রান্ত নির্দেশনা’ (EU 2000) এবং ২০০৭ সালে গৃহীত ‘বন্যা সংক্রান্ত নির্দেশনা’ (EU 2007) ইউরোপে প্রকৃতিসম্মত পন্থার অগ্রসর হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে কাজ করেছে। ইউরোপীয় পরিবেশ এজেন্সি কর্তৃক গৃহীত ২০১৬ সালের প্রতিবেদন এই যাত্রাকে আরও প্রবল করেছে (EEA 2016)। নেদারল্যান্ডস সরকার ২০০৬ সালে ‘নদীর জন্য পরিসর’ – ইংরেজিতে, ‘রুম ফর রিভারস’ – নামক এক নতুন নীতি গ্রহণ করে, যার অধীন সে দেশের নদ-নদীর জন্য আরও পরিসর উন্মুক্ত করা হয়। সে লক্ষ্যে অনেক স্থানে নদ-নদীর পার্শ্বস্থ বাঁধ নদীতীর থেকে আরও পেছনে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে; নদীর পানি উপচানোর জন্য কিছু প্লাবনভূমি উন্মুক্ত করা হয়েছে; এবং সে জন্য ‘বন্যাপথ’ (ফ্লাডওয়ে) নির্মাণ করা হয়েছে। ১৯৯৩ সালের মহাবন্যার পর যুক্তরাষ্ট্রেও মিসিসিপি নদীর তীরবর্তী বাঁধসমূহে আরও ছেদ এবং বন্যাপথ নির্মাণের মাধ্যমে আরও বেশি প্লাবনভূমিতে এই নদীর পানি বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।[2]

বাণিজ্যিক পন্থার মতো প্রকৃতিসম্মত পন্থাও পৃথিবীর সেসব দেশেই প্রথম উদ্ভূত এবং বিকশিত হয় যেসব দেশ প্রথমে শিল্পায়িত হয়েছিল। সময়ে এসব দেশে আড়িবাঁধ ও ব্যারাজ নির্মাণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে। তার ফলে অনেক নতুন আড়িবাঁধ নির্মাণ বন্ধ হয়ে যায়। এ ছাড়া বহু পুরাতন আড়িবাঁধ অপসারণ করা হয়।

নদ-নদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত পন্থা এখন উন্নয়নশীল দেশসমূহেও বিস্তৃত হচ্ছে। এক অর্থে উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রকৃতিসম্মত পন্থা গৃহীত হওয়ার জন্য বেশি অনুকূল পরিস্থিতি বিরাজমান থাকার কথা। কারণ, এসব দেশ কিছুকাল আগেও বহুলাংশে শিল্পায়ন-পূর্বাবস্থার মধ্যে ছিল এবং এখনো পুরোপুরি শিল্পায়িত হয়ে ওঠেনি। ফলে, এসব দেশে নদ-নদীর প্রতি শিল্পায়ন-পূর্ববর্তী প্রকৃতিসম্মত পন্থা অথবা তার রেশ বিরাজমান থাকার কথা। তারই প্রতিফলন আমরা দেখি দক্ষিণ আমেরিকার এন্ডিয়ান পর্বতমালা এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন দেশে, যেখানে মোট জনসংখ্যার বড় অংশ আদিবাসীদের দ্বারা গঠিত। এসব দেশে শুধু নদ-নদী নয় বরং গোটা প্রকৃতির প্রতি এক বিশেষ সম্ভ্রমসম্পন্ন মনোভাবের বিস্তার ঘটেছে। তারই প্রতিফলন হিসেবে সেখানে ‘বুয়েন বিভির’ নামে এক দর্শনের বিস্তার ঘটেছে, যার মূল বাণী হলো, প্রকৃতিকে সংহার করে নয়, বরং প্রকৃতিকে সম্মান করে মানবসমাজকে সহাবস্থান করতে হবে। এই মনোভাবের সর্বোচ্চ অভিপ্রকাশ দেখা যায় ইকুয়েডরের ২০০৮ সালে গৃহীত সংবিধানে, যেখানে ‘প্রকৃতির অধিকার’ বলে একটি পৃথক অংশ সংযোজিত হয়েছে। এই অংশে বলা হয়েছে যে, মানুষের মতো প্রকৃতিরও বেঁচে থাকা এবং শ্রীবৃদ্ধি অর্জনের অধিকার রয়েছে। বলা বাহুল্য, প্রকৃতির একটি অন্যতম সজীব অংশ হিসেবে এই অধিকার নদ-নদীর জন্যও প্রযোজ্য। একইভাবে আমরা দেখি, নিউজিল্যান্ডে আদিবাসী মাওরি সম্প্রদায়ের আন্দোলনের ফলে সে দেশে এ সম্প্রদায়ের নিকট বিশেষভাবে সম্মানীয় হোয়াঙ্গানুই নামক নদীকে জীবন্ত সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং জীবন্ত সত্তা হিসেবে এই নদীর বেঁচে থাকা এবং শ্রীবৃদ্ধি অর্জনের অধিকার রক্ষার জন্য মাওরি সম্প্রদায়কে অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশও ২০১৯ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি উচ্চ আদালত (হাইকোর্ট) এক রায়ের মাধ্যমে নদ-নদীকে ‘জীবন্ত সত্তা’ এবং ‘আইনি ব্যক্তি’ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং ‘জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন’কে নদ-নদীর অধিকার সুরক্ষার জন্য অভিভাবকের দায়িত্ব প্রদান করে। ২০২০ সালের ৬ আগস্ট সর্বোচ্চ আদালত (সুপ্রিম কোর্ট) এই রায়ের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করে। এসব বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে নদ-নদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত পন্থার প্রসারের প্রমাণ পাওয়া যায়।

যার মূল বাণী হলো, প্রকৃতিকে সংহার করে নয়, বরং প্রকৃতিকে সম্মান করে মানবসমাজকে সহাবস্থান করতে হবে। এই মনোভাবের সর্বোচ্চ অভিপ্রকাশ দেখা যায় ইকুয়েডরের ২০০৮ সালে গৃহীত সংবিধানে, যেখানে ‘প্রকৃতির অধিকার’ বলে একটি পৃথক অংশ সংযোজিত হয়েছে। এই অংশে বলা হয়েছে যে, মানুষের মতো প্রকৃতিরও বেঁচে থাকা এবং শ্রীবৃদ্ধি অর্জনের অধিকার রয়েছে।

১.১২ প্রকৃতিসম্মত পন্থা বনাম মনুষ্যকেন্দ্রিক পন্থা

প্রকৃতি এবং উন্নয়নের আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে মনুষ্যকেন্দ্রিক (অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক) বনাম অ-মনুষ্যকেন্দ্রিক (নন-অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক) পন্থা নিয়ে একটি বিতর্ক রয়েছে। মনুষ্যকেন্দ্রিক পন্থা বলতে বোঝানো হয় উন্নয়নের সে ধরনের পন্থা, যেখানে মানুষের কল্যাণই উন্নয়নের মাপকাঠি বলে বিবেচিত হয়। এর বিপরীত হচ্ছে অ-মনুষ্যকেন্দ্রিক পন্থা যেখানে শুধু মানুষ নয়, অন্যান্য জীবপ্রজাতির কল্যাণকেও উন্নয়নের সাফল্য বিচারে বিবেচনায় নেওয়া হয়। নদ-নদীর প্রতি বাণিজ্যিক পন্থা যে সংকীর্ণ মনুষ্যকেন্দ্রিক পন্থার অনুবর্তী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অনেকের নিকট নদ-নদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত পন্থাকেও সংকীর্ণ মনুষ্যকেন্দ্রিক পন্থার অনুবর্তী পন্থা বলে মনে হতে পারে। তবে, উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, নদ-নদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত পন্থা মানুষভিন্ন অন্যান্য প্রজাতির স্বার্থের প্রতিও অনুকূল। প্রকৃতিসম্মত পন্থা যে জলজ প্রাণিবৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য সহায়ক তা বলাই বাহুল্য। তদুপরি, উপরে আমরা লক্ষ করেছি, এই পন্থা শুধু অন্যান্য জীব নয়, এমনকি নদ-নদীকেও জীবন্ত সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। সুতরাং, প্রকৃতিসম্মত পন্থাকে সংকীর্ণ মনুষ্যকেন্দ্রিক পন্থার অনুবর্তী পন্থা বলে বিবেচনা করা সঠিক নয়।

১.১৩ প্রকৃতিসম্মত পন্থা বনাম অববাহিকাভিত্তিক পন্থা

নদ-নদী বিষয়ক আলোচনায় আরেকটি যে সুপারিশের সাক্ষাৎ প্রায়ই পাওয়া যায় তা হলো– অববাহিকাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ। এই সুপারিশটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হয় যখন একটি নদী একাধিক দেশের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশ নদীর যেটুকু অংশ তাদের মধ্যে পড়ে সেটুকুর ওপর সার্বভৌমত্বের দাবি করতে পারে এবং সে অনুযায়ী এমনসব পদক্ষেপ নিতে পারে যা শুধু অন্যান্য অংশীদারি দেশের জন্যই ক্ষতিকর নয়, গোটা নদীর জন্য ক্ষতিকর। এরূপ পরিণতি এড়ানোর জন্য সব অংশীদারি দেশকে অববাহিকাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়, যাতে প্রতিটি দেশ সমগ্র নদীর কথা ভেবে সিদ্ধান্ত নেয়।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদসমূহের আলোচনা থেকে পরিষ্কার যে, প্রকৃতিসম্মত পন্থা নদ-নদীর প্রতি অববাহিকাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির দাবি করে। যেহেতু এই পন্থা নদ-নদীকে জীবন্ত সত্তা হিসেবে ভাবতে উৎসাহী করে সেহেতু এই পন্থার অনুসারীদের আরও তীক্ষ্ণভাবে উপলব্ধি করার কথা যে, নদীর একটি অংশে কী করা হচ্ছে তা বাকি অংশকে প্রভাবিত করবে। লক্ষণীয় যে, এযাবৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অববাহিকাভিত্তিক পন্থা গ্রহণের সুপারিশ মূলত নদ-নদীর প্রতি বাণিজ্যিক পন্থা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। অর্থাৎ, অংশীদারি দেশসমূহকে নিজ নিজ স্বার্থে বিচ্ছিন্নভাবে করার পরিবর্তে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করে নদ-নদীর স্বীয় অংশে বাঁধ, ব্যারাজ ইত্যাদি নির্মাণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। সুতরাং, নদ-নদীর প্রতি বাণিজ্যিক পন্থা প্রয়োগের জন্যও অববাহিকাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহৃত হতে পারে। সুতরাং, নদ-নদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত পন্থা গ্রহণ করা হচ্ছে কি না সেটাই মূল। সেটা করা গেলে অববাহিকাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণও নিশ্চিত হতে পারে।

১.১৪ বাংলাদেশে শিল্পায়ন-পূর্ব প্রকৃতিসম্পন্ন পন্থা

আবহমানকাল ধরে বাংলাদেশের মানুষ নদ-নদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত পন্থাই অনুসরণ করেছে। তারা নদ-নদীতে বড় ধরনের কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। এই ব-দ্বীপে বসতি স্থাপনে তারা ‘খননèভিটি উঁচুকরণèঘরবাড়ি নির্মাণ’-এর ফর্মুলা অনুসরণ করেছে। অর্থাৎ, তারা প্রথমে পুকুর খনন করেছেন; সেই পুকুরের মাটি দিয়ে উঁচু করে ভিটি তৈরি করেছেন; এবং তারপর সেই ভিটির ওপর ঘরবাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করেছেন। এসব পুকুর তাদের পানীয় এবং গৃহস্থালি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পানি জুগিয়েছে; খাওয়ার জন্য মাছ সরবরাহ করেছে; এবং কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য সহায়তা করেছে। তারা কোনো স্থায়ী আড়ি কিংবা পার্শ্বস্থ বাঁধ নির্মাণ করেননি। ফলে প্লাবনভূমি নদ-নদীর নিকট উন্মুক্ত থেকেছে। সড়ক নির্মাণেও তারা ততটা উৎসাহী হননি। বর্ষাকালে নৌকা ব্যবহার করেছেন; আর শুষ্ক মৌসুমে মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছেন। ফলে, প্লাবনভূমিতে পানি চলাচলে কোনো বাধার সৃষ্টি হয়নি। তবে তারা নদীতীর ভাঙন রোধ, নদীর পানি প্লাবনভূমির গভীর অভ্যন্তরে প্রবাহিত করা, এবং পরিবহন সুগম করার লক্ষ্যে অনেক খাল কেটেছেন, যেগুলো কাটা-খাল নামে পরিচিত। প্রয়োজনবোধে ছোট নদীনালার ওপর তারা আড়িবাঁধও নির্মাণ করেছেন, তবে সেগুলো ছিল অস্থায়ী বাঁধ। বিশেষত, বছরের যে আট মাস বৃষ্টিপাত কম থাকে, সে সময়ে নদ-নদীর পানি ধরে রাখার জন্য তারা অষ্টমাসী বাঁধ দিয়েছেন। এভাবেই তারা এই ব-দ্বীপের নদ-নদীর সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে বসবাস করার জন্য উপযোগী পথ বের করে নিয়েছেন।

তারা প্রথমে পুকুর খনন করেছেন; সেই পুকুরের মাটি দিয়ে উঁচু করে ভিটি তৈরি করেছেন; এবং তারপর সেই ভিটির ওপর ঘরবাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করেছেন। এসব পুকুর তাদের পানীয় এবং গৃহস্থালি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পানি জুগিয়েছে; খাওয়ার জন্য মাছ সরবরাহ করেছে; এবং কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য সহায়তা করেছে। তারা কোনো স্থায়ী আড়ি কিংবা পার্শ্বস্থ বাঁধ নির্মাণ করেননি।

১.১৫ বাংলাদেশের বেষ্টনী পন্থার সূচনা: ক্রুগ মিশন এবং মাস্টার প্ল্যান

বাংলাদেশের নদ-নদী এবং প্লাবনভূমির ওপর প্রথম বড় ধরনের হস্তক্ষেপ ঘটে ব্রিটিশ কর্তৃক রেললাইন নির্মাণের মাধ্যমে। বাংলাদেশের নদ-নদী সাধারণত উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এসব রেললাইন পূর্ব-পশ্চিমে অগ্রসর হয়েছে এবং তার ফলে প্লাবনভূমির ওপর পানিপ্রবাহকে আড়াআড়িভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে। যেসব স্থানে রেললাইন উত্তর-দক্ষিণে অগ্রসর হয়েছে সেসব ক্ষেত্রেও তা প্লাবনভূমির ওপর পানির পূর্ব-পশ্চিম প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করেছে। রেললাইন কর্তৃক এসব বাধার সৃষ্টি কিছুটা অনিচ্ছাকৃত; এবং যেসব ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণের এবং দৈর্ঘ্য সংবলিত সেতু, কালভার্ট ইত্যাদি রাখা হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে এই বাধা কিছুটা কম হয়েছে।

বাংলাদেশে নদ-নদীর প্রতি সচেতনভাবে সরকারি পর্যায়ে বেষ্টনী পন্থার সূচনা ঘটে পঞ্চাশের দশকে। ব্রিটিশ আমলের শেষদিকে, ১৯৪৩ সালে, অবিভক্ত বাংলায় দুর্ভিক্ষে বহু মানুষ প্রাণ হারায়। সে কারণে ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর বাংলাদেশের (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান) খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থা সহায়তা প্রদানে এগিয়ে আসে। তার মধ্যে বিশেষ সক্রিয় ছিল জাতিসংঘের ‘খাদ্য ও কৃষি সংস্থা’ (ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন, সংক্ষেপে এফএও) এবং জাতিসংঘের উন্নয়ন বিষয়ক ঋণদান সংস্থা, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (সংক্ষেপে আইবিআরডি), যা পরে বিশ্বব্যাংক নামে অধিক পরিচিতি লাভ করে। পশ্চিমের উন্নত দেশসমূহে তখন নদ-নদীর প্রতি বাণিজ্যিক এবং বেষ্টনী পন্থার প্রভুত্ব বিরাজ করছিল। ফলে, এসব দেশের পুঁজির ওপর নির্ভরশীল ঋণদানকারী সংস্থাসমূহও বাণিজ্যিক এবং বেষ্টনী পন্থার অনুসারী ছিল। যেহেতু বাংলাদেশের মতো নেদারল্যান্ডসও একটি ব-দ্বীপ, সেহেতু বাংলাদেশে পানি উন্নয়নের পন্থা নির্ধারণে এসব আন্তর্জাতিক সংস্থা নেদারল্যান্ডসের বিশেষজ্ঞদের ওপর বেশি নির্ভর করে। সুবিদিত যে, নেদারল্যান্ডসে পোল্ডারের রূপে বেষ্টনী পন্থার সর্বোচ্চ প্রয়োগ ঘটে; ফলে এসব বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেষ্টনী পন্থাভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন করে এবং তা বাস্তবায়নে এগিয়ে যায়।[3]

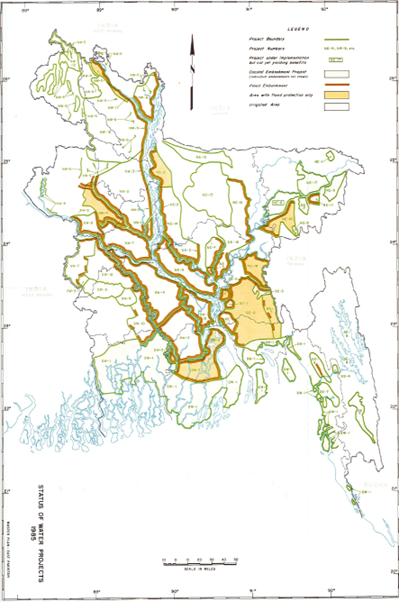

এই পটভূমিতে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং শেরেবাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হকের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের সরকার গঠিত হয়। প্রায় একই সময় বাংলার আরেক নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন। বাংলার জনপ্রিয় নেতারা ক্ষমতায় থাকার কারণে ১৯৫৫ সালের পরিমিত বন্যাও সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এই বন্যা সমস্যা নিরসনে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী জাতিসংঘের সহায়তা কামনা করেন। এই অনুরোধে সাড়া দিয়ে ১৯৫৭ সালে জাতিসংঘের কারিগরি সহায়তা প্রশাসন একটি প্রতিনিধিদল (মিশন) বাংলাদেশে পাঠায়। এই মিশনের নেতৃত্ব দেন জে. এ. ক্রুগ, যে কারণে এই মিশন ‘ক্রুগ মিশন’ নামে খ্যাত। ক্রুগ মিশন মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে বাংলাদেশের পানি ও বিদ্যুৎ সমস্যা সম্পর্কে একটি তথ্যবহুল এবং বিশ্লেষণ সংবলিত প্রতিবেদন পাকিস্তান সরকারের কাছে জমা দেয়। এই প্রতিবেদনে মূল দুটি সুপারিশ করা হয়। একটি হলো, পানি এবং বিদ্যুৎ উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গড়ে তোলা। অন্যটি হলো, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পানি এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক কোম্পানিকে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা। ক্রুগ মিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৯ সালে ইস্ট পাকিস্তান ওয়াটার অ্যান্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (ইপি-ওয়াপদা) গঠিত হয় এবং তা যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো শহরে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি (আইইসিও) নামক কোম্পানিকে পরামর্শক হিসেবে নিযুক্ত করে। আইইসিও ১৯৬৪ সালে পানি উন্নয়ন বিষয়ক ৫১টি প্রকল্প সংবলিত একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করে। এসব প্রকল্পের বেশিরভাগই ছিল বেষ্টনী পন্থাভিত্তিক। মাস্টার প্ল্যানের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের সব মূল নদ-নদী এবং তাদের মূল শাখাসমূহের উভয় তীরে বাঁধ নির্মাণ করা, যাতে বর্ষার পানি প্লাবনভূমিতে উপচে পড়তে না পারে। মাস্টার প্ল্যানের সময়সূচি অনুযায়ী ১৯৮৫ সালের মধ্যে এই সামগ্রিক লক্ষ্য এবং অন্য সব প্রকল্পের বাস্তবায়ন হওয়ার কথা। চিত্র-১.৬ দেখায় মাস্টার প্ল্যানের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশের রূপ কী হতো।

চিত্র-১.৬: মাস্টার প্ল্যান প্রস্তাবিত ১৯৮৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশের পানির উন্নয়ন চিত্র |

|

সূত্র: IECO (1964a, p. 126) |

১.১৬ মাস্টার প্ল্যান এবং বিশ্বব্যাংক

বিশ্বব্যাংকের একটি দল মাস্টার প্ল্যানের পর্যালোচনা করে। এই পর্যালোচনার ভিত্তিতে তারা মাস্টার প্ল্যানকে বাংলাদেশের বিরাট অংশের ‘পোল্ডারকরণের কর্মসূচি’ বলে আখ্যায়িত করে। বিশ্বব্যাংক সাধারণভাবে মাস্টার প্ল্যানে গৃহীত নদ-নদীর প্রতি বেষ্টনী পন্থাকে সমর্থন করে। তবে তাদের মতে মাস্টার প্ল্যান যত দ্রুততার সঙ্গে সব বড় নদ-নদী এবং তাদের মূল শাখাসমূহের দুই তীরে বাঁধ নির্মাণ করতে চেয়েছে, সেটা সঠিক নয়। বিশ্বব্যাংক বরং পর্যায়ক্রমিকভাবে অগ্রসর হওয়াকে শ্রেয় মনে করে এবং সেই লক্ষ্যে চার পর্যায়ের প্রস্তাব করে। এ প্রসঙ্গে বিশ্বব্যাংক লক্ষ করে যে, সাধারণভাবে বাংলাদেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ প্লাবিত হয় না।

সুতরাং, বিশ্বব্যাংকের মতে প্রথম পর্যায়ের লক্ষ্য হবে দেশের এই অংশে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া। সেই উদ্দেশ্যে এসব এলাকায় ছোট পরিধির সেচের যেসব সুযোগ-সুবিধা আছে, সেগুলো ব্যবহারের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে যেসব বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে তার মধ্যে হলো: (ক) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ; (খ) তথ্য সংগ্রহ; (গ) চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা; (ঘ) বড় নদ-নদীর তীরবর্তী বাঁধ নির্মাণে যেসব কারিগরি এবং প্রাতিষ্ঠানিক বাধার সম্মুখীন হতে হবে, সেগুলোর উপযোগী সমাধান নিরূপণের লক্ষ্যে কিছু পাইলট (নমুনা) প্রকল্পের সূচনা করা; (ঙ) প্রস্তাবিত বৃহদাকার প্রকল্পের মধ্যে যেগুলো পানিচক্রের (হাইড্রোলজিক্যাল) দৃষ্টিকোণ থেকে নিরাপদ সেগুলোর বাস্তবায়নযোগ্যতা নিরূপণের জন্য বহিঃস্থ পরামর্শক নিয়োগ; এবং বড় নদ-নদীর ক্ষেত্রে বাঁধ কেবল এক তীরে সীমাবদ্ধ রাখা।

তৃতীয় পর্যায়ের লক্ষ্য হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য চিহ্নিত করণীয়সমূহ অব্যাহত রাখা এবং যদি ইপি-ওয়াপদার প্রয়োজনীয় সক্ষমতা সৃষ্টি হয়, তবে অগ্রাধিকারসম্পন্ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন শুরু করা। তবে বাঁধসংবলিত প্রকল্পসমূহ কেবল বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষাভিমুখী হতে হবে, সেচের জন্য নয়। কারণ, দেশের মধ্যমেয়াদি উন্নয়নের জন্য বৃহদাকার মাধ্যাকর্ষণভিত্তিক সেচ প্রকল্পের কতখানি প্রয়োজন, তা নিরূপণে আরও অভিজ্ঞতা, তথ্য-উপাত্ত এবং সমর্থন প্রয়োজন।

চতুর্থ পর্যায়ের করণীয় হবে ওপরের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ে যেসব সমীক্ষা, নমুনা প্রকল্প, তথ্য সংগ্রহ, এবং অভিজ্ঞতা অর্জিত হবে, তার ভিত্তিতে বৃহদাকার প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জন। এই লক্ষ্য অর্জিত হলে মাস্টার প্ল্যানের বৃহদাকার প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে, তবে সেটা হতে হবে আরও দীর্ঘ সময়-পরিধিতে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের সুযোগ রেখে।

বিশ্বব্যাংক তাদের এই সুপারিশের পেছনে তথ্য এবং যুক্তি আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ১৯৭০ সালে বাংলাদেশের জমি ও জল সম্পদ সম্পর্কে এক বিশাল সমীক্ষার সূচনা করে। ১৯৭২ সালে এই সমীক্ষা সম্পন্ন হয় এবং তার ভিত্তিতে ল্যান্ড অ্যান্ড ওয়াটার রিসোর্সেস সেক্টর স্টাডি শিরোনামে দশ খণ্ডের প্রতিবেদন প্রকাশ করে। বিশ্বব্যাংকের এই সমীক্ষা দেখায়, বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র ক্ষুদ্রাকার সেচ কাজের জন্য পানি সম্পদ রয়েছে।

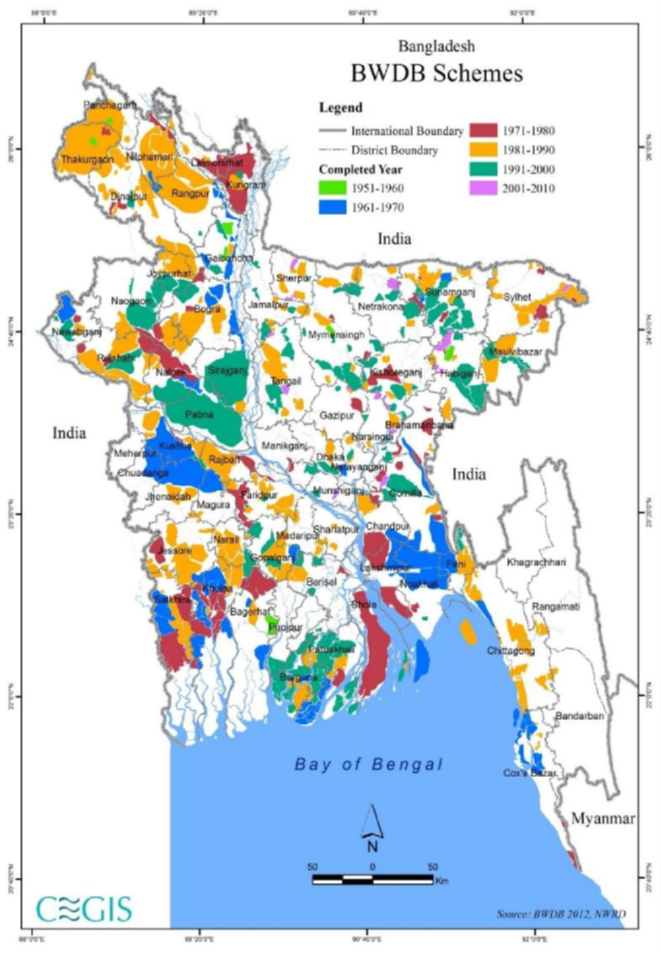

১.১৭ বেষ্টনী পন্থার বাস্তবায়ন

বিশ্বব্যাংকের এসব সুপারিশ উপেক্ষা করা সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রথমত, তাদের সুপারিশের পক্ষে তথ্য এবং যুক্তি ছিল। দ্বিতীয়ত, বিশ্বব্যাংক ছিল বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন প্রয়াসের অন্যতম অর্থ জোগানদার প্রতিষ্ঠান। সুতরাং, সে কারণেও বিশ্বব্যাংকের সুপারিশ সরকারকে বহুলাংশে মেনে নিতে হয়। ফলে বড় নদ-নদী এবং তাদের শাখার উভয় তীরে বাঁধ নির্মাণ বিষয়ক মাস্টার প্ল্যানের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন স্থগিত থাকে। কিন্তু মাস্টার প্ল্যানের অন্যান্য যেসব বেষ্টনী পন্থাভিত্তিক প্রকল্প তার বাস্তবায়ন ঠিকই অগ্রসর হয় এবং সময়ে এ-জাতীয় আরও বহু প্রকল্প গৃহীত এবং বাস্তবায়িত হয়। প্রতিবছর উন্নয়ন বাজেটের প্রায় বিশ শতাংশ পানি উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয়িত হয়েছে। এই বিপুল তৎপরতার ফলে বাংলাদেশে অগণিত বেষ্টনী প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। বাংলাদেশের হেন কোনো জেলা-উপজেলা নেই যেখানে বেষ্টনী প্রকল্প নির্মিত হয়নি। বাংলাদেশের হেন কোনো গণ্য করার মতো নদী নেই যার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো নির্মিত হয়নি (চিত্র-১.৭)। এক কথায়, বাংলাদেশ বেষ্টনী প্রকল্প দ্বারা পরিপূর্ণ। পৃথিবীর আর কোনো দেশে বেষ্টনী পন্থার এত সার্বিক প্রয়োগ সাধিত হয়নি।

চিত্র-১.৭: বাংলাদেশ বাস্তবায়িত বিভিন্ন বেষ্টনী প্রকল্প |

|

সূত্র: Center for Environmental and Geological Information Services (CEGIS), Dhaka, Bangladesh |

১.১৮ বাংলাদেশে নদ-নদীর ওপর বাণিজ্যিক ও বেষ্টনী পন্থা প্রয়োগের সাধারণ ফলাফল

বাংলাদেশের নদ-নদীর ওপর বাণিজ্যিক ও বেষ্টনী পন্থা প্রয়োগের ফলাফল শুভ হয়নি। এর মূল কারণ দুটি: প্রথমত, বাংলাদেশের নদীপ্রবাহের চরম ঋতুভেদ; দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের নদ-নদীর প্রবাহে বিপুল পরিমাণ পলিবালির উপস্থিতি। প্রবাহের চরম ঋতুভেদের কারণে বর্ষাকালের বিপুল প্রবাহকে শুধু নদীখাতে সীমাবদ্ধ রাখা কঠিন। দ্বিতীয়ত, সেটা প্রকৃতিবিরুদ্ধও বটে। কারণ, বর্ষাকালে নদ-নদীর পানি প্লাবনভূমিতে বিস্তৃত হবে এবং সেখানে পলিপতনের মাধ্যমে ক্রমেই প্লাবনভূমির উচ্চতা বৃদ্ধি করবে – এটাই প্রকৃতির নিয়ম। বেষ্টনী পন্থা অনুসরণের মাধ্যমে এই নিয়মের বিরুদ্ধাচারিতার ফলে দেশের সর্বত্র নদীখাত এবং প্লাবনভূমি ও জোয়ারভূমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বেষ্টনী পন্থার আরেকটি প্রতিফল হয়েছে জলাবদ্ধতা। বেড়িবাঁধ শুধু নদীর পানিকে প্লাবনভূমিতে আসতে বাধা দেয় তা-ই নয়; প্লাবনভূমির বৃষ্টিপাতসৃষ্ট এবং অন্যান্য উৎসের পানিকে নদীতে সরে যাওয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। সময়ে পলিবালি দ্বারা পানির নির্গমন পথের কপাট বদ্ধ হয়ে যায় এবং জলাবদ্ধতার সূচনা ঘটে এবং ক্রমে তা ব্যাপক ও প্রকট রূপ লাভ করে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এখন তার করুণ উদাহরণ দেখা যায়। উপকূলের জন্য বেষ্টনী পন্থার ফলাফল হয়েছে আরও বিয়োগান্তক। গোটা উপকূলকে প্রায় ১৪০টি পোল্ডারভুক্ত করার ফলে সেখানে পলিপতন ঘটেনি এবং তার ফলে পোল্ডারের অভ্যন্তরের ভূমি-উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে হ্রাস পেয়েছে এবং তা এখন বহুস্থানে সমুদ্রসীমার নিচে চলে গিয়েছে।

উপকূলের জন্য বেষ্টনী পন্থার ফলাফল হয়েছে আরও বিয়োগান্তক। গোটা উপকূলকে প্রায় ১৪০টি পোল্ডারভুক্ত করার ফলে সেখানে পলিপতন ঘটেনি এবং তার ফলে পোল্ডারের অভ্যন্তরের ভূমি-উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে হ্রাস পেয়েছে এবং তা এখন বহুস্থানে সমুদ্রসীমার নিচে চলে গিয়েছে।

এসব কারণেই ১৯৮৭ এবং ১৯৮৮ সালের বন্যার পর পশ্চিমের উন্নয়ন সংস্থাসমূহ যখন তথাকথিত ‘বন্যা কর্মপরিকল্পনা’ (ইংরেজিতে, ফ্লাড অ্যাকশন প্ল্যান, সংক্ষেপে ফ্যাপ)-এর রূপে বাংলাদেশের নদীর ওপর পুনরায় এবং জোরেশোরে বেষ্টনী পন্থা চালিয়ে দেওয়ায় প্রয়াসী হয়, তখন বাংলাদেশের জনগণের মধ্য থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে, এবং তার ফলে ফ্যাপ শেষ পর্যন্ত প্রথম পর্বের পর আর অগ্রসর হতে পারেনি। কিন্তু জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতা এবং বৈষয়িক স্বার্থের কারণে বাণিজ্যিক ও বেষ্টনী পন্থার প্রতি বাংলাদেশের কর্মকর্তা মহলের আকর্ষণ অব্যাহত আছে। তিস্তা সংকট নিরসনের পথের বিষয়ে আমরা তারই উদাহরণ দেখি। (চলবে)

ড. নজরুল ইসলাম: অধ্যাপক, এশীয় প্রবৃদ্ধি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং জাতিসংঘের উন্নয়ন গবেষণার সাবেক প্রধান। ইমেইল: nislam13@yahoo.com.

[1] এক অর্থে “শিল্পায়ন-পরবর্তী প্রকৃতিসম্মত পন্থা একটি আবশ্যকতা। কারণ, এটা না গৃহীত হলে মানব সভ্যতার দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্বশীলতা অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হবে।

[2] এ বিষয়ে আরও আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Islam, S. N. (2020, p. 257-258) এবং (2022, p. 186-192)

[3] এসব প্রকল্পের মধ্যে ছিল “গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প” (ইংরেজিতে, “গেঙ্গেজ-কোবাদাক ইরিগেশন প্রজেক্ট,” সংক্ষেপে “জি-কে” প্রজেক্ট); “ব্রহ্মপুত্র ডানতীরবর্তী বাঁধ প্রকল্প” (ইংরেজিতে, সংক্ষেপে “বি-আর-এইচ-ই”); “ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা সেচ প্রকল্প” (ইংরেজিতে সংক্ষেপে “ডি-এন-ডি” প্রকল্প); “চাঁদপুর সেচ প্রকল্প” (ইংরেজিতে সংক্ষেপে “সি-আই-পি”); এবং “উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প” (ইংরেজিতে সংক্ষেপে “সি-এ-পি”)। এরমধ্যে উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প ছিল সম্পূর্ণতই নেদারল্যান্ডসের মতো সমুদ্র উপকূলে পোল্ডার নির্মাণ প্রকল্প, ফলে তাতে এফ-এ-ও’র সংশ্লিষ্টতা বেশি ছিল। ডি-এন-ডি এবং চাঁদপুর প্রকল্পের উদ্দেশ্যও ছিল পোল্ডার নির্মাণ, যদিও তা উপকূলে নয়, বরং দেশের অভ্যন্তরে। পক্ষান্তরে, “ব্রহ্মপুত্র ডান তীরবর্তী বাঁধ প্রকল্প” ছিল মূলত একটি বন্যা-নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প। এই প্রকল্প, ডি-এন-ডি, এবং চাঁদপুর প্রকল্পে বিশ্ব ব্যাংকের সংশ্লিষ্টতা বেশি ছিল। জি-কে প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক এবং এফএও উভয়েরই সংশ্লিষ্টতা ছিল।