প্রযুক্তি, তথ্য-আধার, নজরদারি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও বৈষম্যের নব-উপনিবেশায়নের প্রযুক্তিরূপ

মুহম্মদ আনোয়ার হোসেন

আভাষ

বর্তমান দশক নানা ধরনের প্রযুক্তিগত বিশাল সব অদল-বদলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তি-নির্ভর অর্থনীতি এখন রমরমা, চারদিকের বাতাস প্রযুক্তির সুবাসে সয়লাব। দেশেরও এখন পরিচিতি নির্মাণ করা হয় প্রযুক্তি-নির্ভর শব্দ দিয়ে, যেমন: ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ ইত্যাদি। সর্বত্র চালু এসব বয়ানের মূলসুর একপেশেভাবে শুধু প্রযুক্তি এবং সম্পর্কিত সবকিছুর ইতিবাচক জয়গান, নানাভাবে বিভিন্ন স্তরে। কিন্তু সবাই প্রচলিত প্রচারণায় ভরপুর ‘বিজ্ঞাপন’ভিত্তিক চিন্তা না করে বরং প্রযুক্তির সামগ্রিকরূপ, প্রভাব, ভালো-মন্দ বিবেচনা করতে চান। তারা প্রথমেই নানা তথ্য-উপাত্ত ধরে প্রযুক্তি সম্পর্কিত ‘নিরপেক্ষ’ ও ‘সত্য’ চারিত্রিক মিথ ভেঙে দেন, দেখান প্রযুক্তি আসলে নিরপেক্ষ নয়, তার পক্ষ রয়েছে। প্রযুক্তি আসলে পশ্চিম, শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী পুরুষের নৈতিক অবস্থান ও শ্রেণি থেকে বিবেচনা করে থাকে। এবং প্রযুক্তি মুষ্টিমেয় কিছু পুরুষ মানুষের অতিরিক্ত অন্যায় মুনাফা অর্জনের হাতিয়ারও বটে! ২০২০ ও ২০২১ সালের পরপর মুক্তিপ্রাপ্ত তিন সিনেমার ভাব-বিষয়-নির্মাণ-বক্তব্য কেন্দ্র করে প্রযুক্তির এরূপ পক্ষপাতিত্ব বিষয়ক আলাপ করা হয়েছে। সিনেমাত্রয়ীর মূল–বয়ান, মুক্তির সময়, দুই সিনেমার রচনামূলক নির্মাণ ঢং ইত্যাদি বিবেচনায় একইসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

সর্বময় প্রযুক্তির খোদাইকৃত পক্ষপাতিত্ব

সিনেমা সম্পর্কিত তথ্য: ‘খোদাইকৃত পক্ষপাত’ /‘CODED BIAS’। পরিচালক, প্রযোজক ও সম্পাদক শালিনী কান্তায়া। চিত্রায়ণ স্টিভ আভেদো। সংগীত কাতায়া মিহাইলোভা। সম্পাদক আলেকজান্দ্রা গিলউইট ও জ্যাকারি লুডেশার। পুনঃরেকর্ডিং মিক্সার গিল্ডা গার্সিয়া। সাউন্ড এফেক্টস এডিটর উইলিয়াম সিহ। পুনঃরেকর্ডিং মিক্সার / তত্ত্বাবধানকারী সাউন্ড এডিটর পিটার লেভিন। প্রযোজনা কোম্পানি ৭ম এম্পায়ার মিডিয়া। প্রকাশ ২০২০ (সানড্যান্স)। সময় ৯০ মিনিট। দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র । ভাষা ইংরেজি।

শালিনী কান্তায়া (Shalini Kantayya) মার্কিন নির্মাতা। তার সিনেমা নানা ধরনের প্রযুক্তির উদ্ভব ও বিকাশের পথ ধরে, পরিবেশ সচেতনতা এবং গণমানুষের অধিকারের আলাপ-তর্ক-নবদৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। তিনি সিনেমায় আলাপ তুলেছেন, পানি-খাবারের অধিকার বিষয়ে এবং পুনঃনবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও বিকাশ নিয়ে। পর্যায়ক্রমে তিনি হালের তুমুল আলোচিত ও প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়গুলোর প্রযুক্তিগত কাঠামো এবং প্রযুক্তির উদ্ভব, উৎস, প্রভাব, নৈতিকতা ইত্যাদি আলাপের বিস্তার করে চলেছেন। বৈশ্বিক দক্ষিণ-দুনিয়ার আখ্যান স্বর তার বয়ানে খানিক হাজির থাকে। ‘সাদা’ যুক্তরাষ্ট্র বন্দনা তার সিনেমায় নেই বরং সহজাতভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে বাইরে থেকে যেমন দেখা যায়, তার একরকম উদারবাদী সমালোচনাময় সংস্করণের ‘আমেরিকা’ রয়েছে সেখানে। আলোচিত ‘খোদাইকৃত পক্ষপাত’ সিনেমায় একজন চীন ও আমেরিকার তুলনা করে বলেন, আমেরিকায় প্রচুর নজরদারি যন্ত্রপাতি রয়েছে, যা সারাক্ষণ নানাভাবে নানা জায়গায় আমাদের অজান্তেই আমাদের ওপর নজর রাখছে, তথ্য সংগ্রহ করছে, ব্যবহার করছে। অথচ এসব নজরদারি নিয়ে সরকার বা নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলো খুব অসচ্ছ ধরনের আচরণ করে। পক্ষান্তরে চীনে প্রচুর নজরদারি থাকলেও সেখানে কমপক্ষে এসব ‘লোক দেখানো’ ‘মুক্ত’ ভাব নেই, যা সত্য তা সরাসরি সবাইকে জানানো হচ্ছে রাখঢাক না রেখে!

প্রযুক্তির বিপদ ও মার্কিন জীবন সম্পর্কে নির্ভেজাল সতর্কবার্তা।

যুক্তরাষ্ট্রে অধিকাংশ নজরদারির তথ্য গোপন থাকে এবং জনমত প্রভাবিত করার জন্য এসব তথ্য ব্যবহার করা হয়, এমনকি আর্থিক লাভের জন্য নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান এগুলো নানা সময়ে নানাভাবে বিক্রয় অবধি করে থাকে। জনগণকে সম্পর্কিত তথ্যের আধার বা সংগ্রহের কারণ বিষয়ে মাঝে মাঝে আংশিক জানানো হলেও অধিকাংশ সময়ে অন্ধকারে রাখা হয়। আর নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলো অধিকাংশ সময়ে শুধু লাভের বিবেচনায় কাজ করে, ফলে জনগণের ভালো হবে না মন্দ হবে–সেসব চিন্তায়ও থাকে না। ফলাফল আমেরিকা জুড়েই আইনকানুন রক্ষা থেকে নিরাপত্তাসহ নানা উছিলায় বাড়ছে নজরদারি, তথ্য সংগ্রহ। মানুষের আর নিজের বলে কিছুই থাকছে না! এসব তথ্যের অধিকার, ব্যবহার বড় বড় ক্ষমতাবান অল্প কিছু মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে, ফলে সাধারণ অধিকাংশ মানুষের জন্য এসব যত উপকার করে থাকে, ক্ষতি তারচেয়ে কম করে না। ক্ষমতাহীন করে রাখা জনগণের ওপর এসব প্রযুক্তির আচমকা আঘাত নতুন বা বিরল কিছু নয়, যেমন হালের আকাশ থেকে আচমকা ড্রোন হামলা বা মুখের ছাপের অমিল বা যন্ত্রগত ভুলের কারণে সাধারণের নিপীড়নের কোনো নিস্তার নেই! চারপাশে কোনো ‘নিরাপত্তা’ নেই, কোনো-না-কোনো নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান মহাসাগরসম তথ্য, নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে, শোষণের জন্য, ব্যবহারের নতুন নতুন ফন্দি করছে। সঙ্গে জুড়ে থাকছে তাদের বর্ণবাদী সংকীর্ণ নৈতিকতা। যে কোনো সময় অধিকাংশ সাধারণ মানুষ যে কোনো বিপদে পড়তে পারেন, এমনকি আচানক ড্রোন হামলায় জান চলে যেতে পারে, বা ফেসবুক-সিসিটিভির ফুটেজ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হয়তো আপনাকে অপরাধী বানিয়ে, ধরিয়ে দিতে পারে পুলিশ ও ক্ষমতাবানদের আইনের ফাঁদে। কারণ, এসব ‘কৃত্রিম’ বটে, তবে ‘নিরপেক্ষ’ বা ‘সত্য’নিষ্ঠ নয়।

শালিনীর আলোচিত সিনেমা ‘খোদাইকৃত পক্ষপাত’ এমআইটির তরুণ গবেষক জয় বুওলামউইনির (Joy Buolamwini) গবেষণাসূত্র ধরে আলাপের বিস্তার করতে করতে দেখায়, বর্তমান আমেরিকান পুঁজি, ব্যবসা ও সরকার কিরূপে বর্ণবাদ-বৈষম্য-উপনিবেশায়ন নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে, নতুন নতুন কায়দায় প্রয়োগ করছে। জয় খুব সহজ আনন্দময় পড়া এবং গবেষণার অংশ হিসেবে ফেস রিকগনাইজেশন (Facial Recognition System) সম্পর্কিত কাজ করছিলেন। তিনি একপর্যায়ে আমাজনের ফেস রিকগনাইজেশন যন্ত্রের ত্রুটি খুঁজে বের করে দেখান, সে যন্ত্র ‘সাদা পুরুষ’দের যত সহজে ঠিকভাবে বিবেচনা করতে পারে, সেই একই যন্ত্র নারী এবং কালোদের ক্ষেত্রে ভালোভাবে কাজ করে না। আবার তিনি যখন মুখের ওপর সাদা মুখোশ পরছিলেন, তখন যন্ত্র তাকে ‘ফেস’ হিসেবে বিবেচনা করছিল অনেক বেশিবার ধরে! আমরা জানতে পারি, যেহেতু যন্ত্রের উদ্ভাবক ও বিনিয়োগ পুঁজির উৎস ‘সাদা’ ও ‘পুরুষ’, ফলে তাদের প্রচলিত সংস্কারের প্রতিফলনই হচ্ছে তাদের নির্মিত যন্ত্র। যা বাতিল সাদা-আধিপত্যকেই ‘সেরা’ ও ‘স্বাভাবিক’ ধরে নেয়। এভাবেই নির্মিত হচ্ছে হালের বহুল আলোচিত সব প্রযুক্তি, তথ্য-আধার, নজরদারি যন্ত্র ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। তথ্য ও গল্পের ধারাবাহিকতা ধরে সিনেমায় আরও সব সম্পর্কিত মানুষদের মতামত আমরা জানতে থাকি। পরিষ্কার হয় নানা প্রযুক্তি, তথ্য-আধার, নজরদারি যন্ত্র, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি ‘নিরপেক্ষ’ কিছু নয়। বরং এসব নানা ধরনের প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাগত কাঠামো, তথ্য-আধার বা এসবের সার্বিক ধরন বর্ণবাদী ও পক্ষপাতদুষ্ট। এসব প্রযুক্তি নিরপেক্ষভাবে কিছু দেখে না বা দেখায় না, তার উপস্থাপিত ‘সত্য’ পক্ষপাতমূলক ও অতিরঞ্জিত। যার বিপদ থেকে আমেরিকাসহ সারা দুনিয়ার ক্ষমতাহীন মানুষদের বাঁচার প্রচেষ্টা, সচেতনতা চলমান প্রক্রিয়া।

শালিনীর আলোচিত সিনেমা ‘খোদাইকৃত পক্ষপাত’ এমআইটির তরুণ গবেষক জয় বুওলামউইনির (Joy Buolamwini) গবেষণাসূত্র ধরে আলাপের বিস্তার করতে করতে দেখায়, বর্তমান আমেরিকান পুঁজি, ব্যবসা ও সরকার কিরূপে বর্ণবাদ-বৈষম্য-উপনিবেশায়ন নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে, নতুন নতুন কায়দায় প্রয়োগ করছে।

বর্তমানে যেসব যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি, প্রযুক্তিগত দর্শন ইত্যাদি ব্যবহার করছি তার উৎস, বিনিয়োগকারী এবং নির্মাতাগণ অধিকাংশই পশ্চিমা-পুরুষ ও পুঁজি-নির্ভর মুনাফাকেন্দ্রিক প্রযুক্তি। আমেরিকা স্বয়ং পশ্চিম, পুরুষ ও পুঁজির প্রধানতম কেন্দ্র, সেখানের উদ্ভাবিত নানান প্রযুক্তিও তাদের ‘সাদা আধিপত্যবাদ’ (White Supremacy) এবং ‘বিপরীতকামী স্বাভাবিকতা’র (Heteronormativity) বাইরে নয়। শালিনীর সিনেমা দেখায় মার্কিন নির্মিত প্রযুক্তি পক্ষপাতদুষ্ট, এসব প্রযুক্তির ব্যবহার উপনিবেশকালের ন্যায় নানা কায়দায় খোদ আমেরিকাসহ দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের জন্য নেতিবাচকভাবে ব্যবহার করা যায় ও হয়। এসব প্রযুক্তির মাধ্যমে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ ও প্রতিষ্ঠান লাভবান হলেও তা গণ বা সমষ্টির জন্য কোনো ‘সুখবর’ নয়! ‘খোদাইকৃত পক্ষপাত’ আমাদের শূন্য এবং একের বাইনারির ভয়াবহতা সম্পর্কে সজাগ করে।

চিত্রায়ণ, চিত্রনাট্য, শব্দ ও সংগীত মানানসই। শালিনীর আলোচিত সিনেমাসহ আরও কাজ বিবেচনায় বলা যায়, তিনি সরল কাঠামো ধরে তথ্য সহকারে আলাপ করতে আগ্রহী, অনেকটা দক্ষিণ এশীয় ‘তর্কপ্রিয় ভারতীয়’ (The Argumentative Indian) সুরে। তার সিনেমায় কথার পরে কথা সাজিয়ে, সম্পর্কিত দৃশ্য ধরে আলাপ চলে, ‘কথা’ আখ্যান চালিয়ে নেয়। একের পরে এক তথ্যবহুল বর্ণনা ও দৃশ্য, ‘ওকালতি সিনেমা’র (Advocacy Film) সীমাবদ্ধতা প্রকট করে, কিন্তু একইসঙ্গে সহজতার কারণে বহুলপ্রচার ও প্রসারের সম্ভাবনা তৈরি করে। তবে বিষয়ের গভীরতা, ভয়াবহতা অতি কথনের দোষে ক্ষুণ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা নিয়েও ‘খোদাইকৃত পক্ষপাত’ আমাদের প্রচলিত প্রযুক্তি, পথ-মত, নজরদারি, নজর দিয়ে পড়ার-দেখার-বোঝার আমন্ত্রণ জানায়।

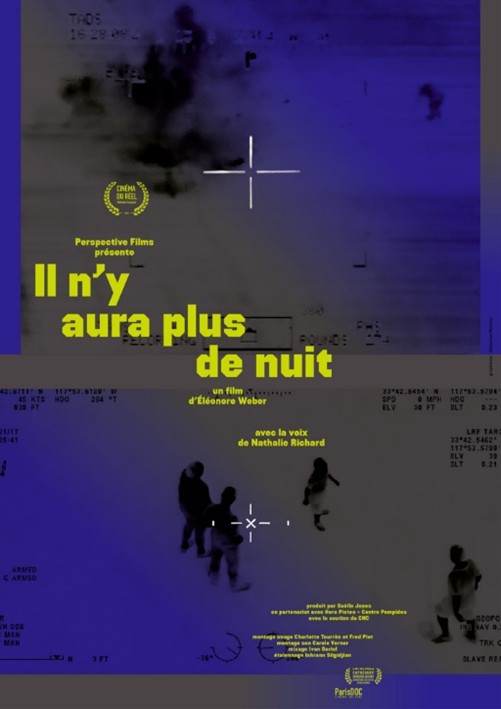

আমাদের কোনো আব্রু থাকবে না:‘আর রাত থাকবে না’ / ‘THERE WILL BE NO MORE NIGHT’। পরিচালক, সম্পাদক এলিয়ানোর ওয়েবার। কথক নাথালি রিচার্ড। প্রযোজক গেল জোন্স। সম্পাদনা ফ্রেড পিট ও শার্লট টুরেস। শব্দ ইভান গ্যারিয়েল ও ক্যারোল ভার্নার। প্রকাশ ২০২০ (ইন্ডিলিসবোনা)। সময় ৭৬ মিনিট। দেশ ফ্রান্স। ভাষা ফরাসি ও ইংরেজি।

আর কোনো রাত থাকবে না, প্রথাগতভাবে শুনতে বেশ ভালো লাগে, মনে হয় সামনে কোনো অন্ধকার বা অরাজকতা, অন্যায়, অসমতা ইত্যাদি থাকবে না। নিশাচর প্রাণিকুল ছাড়া সবার জন্য কেমন যেন একটা ইতিবাচক ইতিবাচক ভাব। এরকম ভাবের ঘরে বাস না করে এলিয়ানোর ওয়েবার বিবেকের সঙ্গে সংগত করতে চেয়েছেন, বাস্তব বিশ্লেষণ করেছেন গভীরভাবে। অতিরিক্ত ফুলানো-ফাঁপানো প্রযুক্তি ব্যবসা, প্রযুক্তি-নির্ভরতা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গুণগান এবং সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় টেক বিলিয়নারের বালসুলভ আচরণ ও প্রলাপের ওপর ভিত্তি করে তৈরি অর্থনীতি ও সভ্যতার বেলুন তার মতে, যে কোনো সময় চুপসে যেতে পারে। আলোচিত, ভাইরাল নানানসব ব্যবসা, প্রযুক্তি, উদ্ভাবনের সম্পূর্ণরূপ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে তিনি দেখান এসবের ভেতরের গল্প, সার্বিক প্রভাব ভালো নয় বরং সবার জন্য বিপজ্জনক।

থার্মাল ক্যামেরাসহ এসব প্রযুক্তির ব্যবহার-উৎস-প্রভাব-ফলাফলের ভয়াবহ নেতিবাচক উপস্থাপিত চিত্রবয়ান-নির্ভর চলচ্চিত্র ‘আর রাত থাকবে না’। যেখানে ধ্যানমগ্নময় যাত্রার ভেতর দিয়ে অনেক দূরের মহাকাল থেকে দেখা পৃথিবীর, মানুষ খুনের আসল ফুটেজ ধরে সিনেমা চলতে থাকে। ভিলেন পশ্চিমা দেশ আমেরিকা, ফ্রান্স এবং তাদের যাপন-প্রতিষ্ঠান-মনোভঙ্গি ইত্যাদি। আমরা মানুষ খুন করা দেখতে থাকি কিন্তু যে ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনায় এসব খুন করা হচ্ছে বা যে/যারা এসব খুনি প্রযুক্তির ‘উদ্ভাবক-নির্মাতা’ তাদের চালানো অতিরঞ্জিত প্রচারণা উপাদান ছাড়া, আমরা তাদের দেখি না বা তাদের সম্পর্কে কিছু জানতে পারি না। তারা যেন ঈশ্বরের ন্যায়, অদৃশ্য কিন্তু সর্বত্র বিরাজমান, তাদের ক্ষমতা-প্রভাবের বাইরে যাওয়া নিষেধ। আর যে’জন সরাসরি যন্ত্র চালিয়ে খুন করছে, তার কন্ঠে ‘ভিডিও গেম’ খেলার সময়ের আফসোস-উত্তেজনা, সঙ্গে সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে চলার এবং মেনে নেওয়ার মধ্যবিত্ত একশ ভাগ ভুয়া দার্শনিক নৈতিক মলমমাখা মনোভঙ্গি। এভাবে দুনিয়ার পরিবেশ-রাজনীতি-বৈচিত্র্যের নিধনযজ্ঞ চলছে-চলবে, কিন্তু শিগগিরই পশ্চিমাদের মানুষ খুন ও জায়গা দখলের অর্থনীতি-নৈতিকতা-স্বভাব থেমে যাওয়ার কোনো লক্ষণ সিনেমায় দেখা যায় না।

‘প্রকৃতি’ বর্তমানে প্রাকৃতিকভাবে বদলানোর সুযোগ পায় না বরং মানবসৃষ্ট নানা দূষণের কারণে নানান বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায়। তারপরও পুঁজিকেন্দ্রিক পশ্চিমা প্রযুক্তি প্রকৃতিকে ‘জয়’ করতে চায়, ‘নিয়ন্ত্রণ’ করতে চায় এবং সবকিছুকেই অর্থ বিনিময়যোগ্য করে গড়ে তুলতে চায়। দুনিয়াজুড়ে কেউ যদি কোনোভাবে এই সংস্কৃতির মহাগাড়ির চাকা না ঠেলতে রাজি হয়, তবে তাকে ছলে-বলে-কলাকৌশলে যে কোনোভাবে ‘রাজি’ করানো হবে। তারপরও রাজি না হলে পীড়াদায়ক যান্ত্রিক ঘ্যানঘ্যানানির সুর তুলে, দূর-নিয়ন্ত্রিত মেশিন-ড্রোন ইত্যাদি দিয়ে হামলা করে জানে মেরে ফেলা হবে–সহজ হিসাব। এমন মনোভাবের পেছনের নৈতিক অবস্থান কি? ‘রচনামূলক সিনেমা’ কাঠামো ধরে কথকসহ একরৈখিক আলাপচারিতা, ইরাক-সিরিয়া-আফগানিস্তানে আমেরিকা ও ফরাসি বাহিনীর ড্রোন ও হেলিকপ্টার থেকে নানাবিধ ক্যামেরায় চোখ রেখে, যন্ত্রের অনুমানের ওপর ভিত্তি করে, মানুষ খুন করার লিকেজড ফুটেজসহ দারুণ এক যুদ্ধবিরোধী বয়ান, ভাবনা প্রদর্শন করে ‘আর রাত থাকবে না’।

সবকিছু সব জায়গা নজরবন্দি:‘সব আলো, সর্বত্র’ / ‘ALL LIGHT, EVERYWHERE’। পরিচালক, সম্পাদক ও লেখক থিও অ্যান্থনি। প্রযোজক রিয়েল রচ-ডেক্টার, সেবাস্টিয়ান পার্দো ও জোনা ম্যাককোন। চিত্রায়ণ কোরি হিউজ। সংগীত ড্যান ডিকন। সংলাপ সম্পাদক টম বিল। সাউন্ড এফেক্টস সম্পাদক মুরাত সেলিক্কোল। সহযোগী পুনঃরেকর্ডিং মিক্সার সুবীর কুমার দাস। পুনঃরেকর্ডিং মিক্সার / সাউন্ড ডিজাইনার উদিত দুসেজা। ফোলি শিল্পী ক্যারোলিনা জেদ্রজেকজিক। ফোলি রেকর্ডিস্ট / ফোলি সম্পাদক মরগান কোয়ারলেস-ওটস। প্রযোজনা কোম্পানি স্মৃতি ও স্যান্ডবক্স ফিল্মস। পরিবেশনা সুপার লিমিটেড। প্রকাশ ২০২১ (সানড্যান্স)। সময় ১০৯ মিনিট। দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভাষা ইংরেজি।

আমাদের চারদিকে দিন-রাতজুড়ে এখন নানা ধরনের ক্যামেরা নানাভাবে আমাদের ধারণ করে যাচ্ছে, নজরদারি করছে। ধারণকৃত সেসব ফুটেজ কোথাও জমিয়ে রাখা হচ্ছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সেসব থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পরিপক্ব হচ্ছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে! হাতের মোবাইলের সঙ্গে রয়েছে নানারকম ক্যামেরা, যা নিয়ে আমাদের নানাবিধ তর্ক চারপাশে ভেসে বেড়ায়। এসব তর্কজুড়ে থাকে মূলত ক্যামেরার কারিগরি সব বিষয়, যেখানে যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত নৈতিক বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়া হয়। আমরা কখনো ভালো করে চিন্তা করিনি কেন ক্যামেরার প্রয়োজন হলো? কারা ক্যামেরা বেশি বেশি ব্যবহার করছে? এই নজরদারি যন্ত্রে কারা, কীসের জন্য বিনিয়োগ করছে? এই নজরদারির ফলাফল কী? নতুনসব আলোচনা, মতামতে দেখা যায়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ ক্যামেরার উদ্ভব-বিকাশ যেমন পশ্চিমে, তেমনি পশ্চিমা আধিপত্যবাদ, সাদা-শ্রেষ্ঠত্ব মার্কা নৈতিকতাও ইহাদের দেখার, বিকাশের, তথ্য সংগ্রহের ভঙ্গি হিসেবে জড়িত, ইহারা জড়ের ন্যায় পক্ষহীন নয়! ইহারাও পক্ষ অবলম্বনধারী কিন্তু যন্ত্রবিশেষ। ইহার ভেতরে ক্যামেরা নিয়ে থিও অ্যান্থনি রচনামূলক এক সিনেমা (Essay Film) নির্মাণ করেছেন। তার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা ‘ইঁদুর ফিল্ম’/ ‘RAT FILM’ (২০১৬) ও বেশ সাড়া জাগিয়েছিল উৎসব-সমালোচক ও দর্শকের মাঝে, সে সিনেমাও রচনামূলক এক সিনেমা আখ্যান। যেখানে তিনি ইঁদুর সম্পর্কে নানা তথ্য, বিভিন্ন গবেষণাসহ সামাজিক সম্পর্ক ও হানাহানির কারণ অনুসন্ধান সম্পর্কিত এক গবেষণা ফলাফলের সঙ্গে তুলনা করে দেখান, মানবসমাজেও হানাহানির অন্যতম কারণ অসমতা এবং সম্পদ ও সুযোগের অসম বণ্টন। ইঁদুর ফিল্মে আরও নানা ধরনের অসাম্য, অন্যায় এবং পক্ষপাতের বিষয় দেখিয়েছিলেন-আলোচনা করেছিলেন।

তার ২০২১ সালের সিনেমা ‘সব আলো, সর্বত্র’, অসমতা-অন্যায়ের প্রযুক্তিগত ধরন উপস্থাপন করে ক্যামেরা যন্ত্রের মাধ্যমে, শিল্পিত ভঙ্গি ও দার্শনিকতার সুরে। যেখানে ক্যামেরার সূত্র ধরে এর যান্ত্রিক বিষয়াদির পাশাপাশি আরও মনোযোগ সহকারে আলোকপাত করা হয় মানুষ-সমাজের প্রতি এর প্রভাব ও ফলাফল নিয়ে। বিশেষত ক্যামেরা প্রযুক্তি কেন-কীভাবে এবং কাদের স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে? কী উদ্দেশ্য নিয়ে এই যন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল? কেন, কারা, কী চিন্তা থেকে এর বিকাশ চলমান রাখছে? আলোচিত সিনেমায় ক্যামেরার সঙ্গে সম্পর্কিত বৈষম্য, নজরদারি, তথ্য সংগ্রহের নামে তথ্য চুরি, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও শোষণের ইতিহাস উপস্থাপন করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে বিপুল সংখ্যক সম্পদহীন মানুষ নানা ধরনের বৈষম্য, শোষণ ও নানান ধরনের সরকারি-বেসরকারি নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। ধারাবাহিক এই নিপীড়ন চলছে ক্যামেরা আবিষ্কারের শুরু থেকেই বা বলা যায় ক্যামেরা আসার পরে এই নিপীড়নের ধারণকৃত উপাদান/ছবি আমরা দেখতে পারছি, আগেও সম্পদহীন-ক্ষমতাহীন মানুষদের প্রতি নিপীড়ন চলছিল শুধু তার ধারণকৃত কিছু নেই। শুরুতে ক্যামেরার অন্যতম এক ব্যবহার ছিল ‘অপরাধী’ ধরার পরে তাদের ছবি তুলে রাখা, যেন সহজেই তাদের শনাক্ত করা যায়, বা আবার চুরি হলে অনুমান করে ছবি দেখে অপরাধী ধরে ফেলা যায়। ‘অপরাধী’দের ছবি তুলে রাখার চল ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিল প্যারিস থেকে ১৮৮৮ সালে, যে ধরনের ছবি তোলা হতো সেই ছবি ‘মাগশট’/ ‘Mugshot’ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে, যা প্যারিস-পুলিশের হাত ধরে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় থেকেই ক্যামেরার সঙ্গে জড়িত ইতিহাস ও স্মৃতি ধরে বলা যায় ক্যামেরা ‘আবিষ্কারের’ ধান্দা মূলত শনাক্তকরণ, তথ্য সংগ্রহ ও সেসবের অপব্যবহারকেন্দ্রিক! বর্তমানে ক্যামেরার মাধ্যমে আপনাকে, আমাকে ২৪/৭ ঘণ্টাই পর্যবেক্ষণে রাখা যায় ও হয় খুব সহজে এবং কম খরচে! বিপুল পরিমাণের এসব ভিজুয়াল তথ্য বিভিন্ন উছিলায় সংগ্রহ করে, অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা হয়, বাজারজাত করা হয়! এমনসব আলাপসহ ‘সব আলো, সর্বত্র’ আরও গভীরে প্রবেশ করতে ইন্ধন জোগায়।

আমেরিকাসহ সারা দুনিয়ার মোট সম্পদের খুব কম অংশ ভোগ করে অধিকাংশ মানুষ, আর অধিকাংশ সম্পদ ভোগ করে খুব কম সংখ্যক মানুষ। মানে খুব অল্প সংখ্যক মানুষের হাতে রয়েছে প্রায় অসীম পর্যায়ের ক্ষমতা-অর্থ-সম্পদ, যার উৎস-ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা পরিষ্কার নয়। অন্যায়ভাবে সংগৃহীত ও অন্যায্যভাবে জড়ীভূত এই সম্পদ যে কোনো মূল্যে তারা কুক্ষিগত করে রাখতে চায়। ফলে মুষ্টিমেয় মানুষের সম্পদের সম্প্রসারণসহ, সম্পদ যেন বেহাত না হতে পারে বা ছড়িয়ে পড়তে না পারে, তার জন্য যে কোনো কিছু করতে তারা প্রস্তুত! সম্পদ হারানোর ভয় থেকে তাদের অসীম সন্দেহ সম্পদহীন মানুষদের প্রতি। ফলে বড়লোকেরা চায় সবসময় তাদের সম্পদের নিয়মিত পাহারা এবং সম্পদহীন মানুষদের সবসময় নজরদারির মধ্যে রাখতে। কোনোভাবে যেন বর্তমান পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন না হতে পারে বা পরিবর্তন শুরুতেই যেন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে দেওয়া যায়। এমন সময় তাদের জন্য ক্যামেরার চেয়ে বড় বান্ধব প্রযুক্তি আর কী হতে পারে? তাই ক্যামেরার বিনিয়োগ বাড়ে, মান বাড়ে, সংখ্যায় বাড়ে, দামে কমে। পরিস্থিতির চাপে পড়ে যে চুরি-ছিনতাই করছে, গাজা-ইয়াবা বিক্রি করছে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি অনলাইনে যোগাযোগ করে নিজের শরীর ভাড়া খাটিয়ে, পয়সা নিয়ে খাবার-জামাকাপড়-ওষুধ কিনবে, বাড়িভাড়া দেবে; তাকে ধরার জন্য, তার গতিবিধি নজরদারি করার জন্য মোড়ে মোড়ে এসব ক্যামেরা রয়েছে! তাদের নানা তথ্য সংগ্রহ চলছে কোনো ধরনের অনুমতি ছাড়াই! কিন্তু যারা তথ্য চুরি ও অপব্যবহারের সঙ্গে জড়িত, ক্যামেরা বা কোনো প্রযুক্তি তাদের ধারণ করে না, তাদের তথ্য সংগ্রহ করে অপব্যবহার করে না, কেন?

দীর্ঘ সময় ধরে দুনিয়াজুড়ে সম্পদের ভয়াবহ যে কেন্দ্রীভূতকরণ ঘটছে তার ফলে যে পর্বতসম অন্যায়-অসাম্য তৈরি হয়েছে, তা থেকে নিস্তারের উপায় সম্পদের পুনর্বণ্টন, আমেরিকাও এই নিদানের বাইরে নয়। কিন্তু সে কাজ না করে অতি ধনীরা উপায় বের করছেন যেন ক্যামেরা তাদের চোখ হয়ে তাদের সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করতে পাহারা দেয় সারাক্ষণ, নজরদারি করে সাধারণ সম্পদহীন মানুষদের সবসময়, সর্বত্র। যার নবতম সংস্করণ আক্সনের পুলিশ বডিক্যাম, আর এসব চক্রান্ত ঢেকে রাখা হয় নানাবিধ ‘নিরাপত্তা’, ‘পর্যবেক্ষণ’, ‘তথ্যের অবাধ প্রবাহ’ নামক বুলিসহ বাণিজ্যিক ব্রান্ডিং কৌশল ও রাষ্ট্রীয় আইনের ছলাকলার ভেতর দিয়ে। থিও দেখান, নামকাওয়াস্তে গণমত জানার জন্য একজন করপোরেট চাকরিজীবী হাজির হন এক গণশুনানিতে, কোনোক্রমে কিছু মতামত শোনেন বটে কিন্তু শেষ অবধি নজরদারি থামে না। যদিও জনমত, নানা ফলাফল দেখায় এরূপ নজরদারি অধিকাংশ জনগণের কাজে আসে না। থিও আগের সিনেমা ‘ইঁদুর ফিল্মে’ জানিয়েছেন, ইঁদুরদের আচরণ-স্বভাব-প্রজনন অনেক কিছু নির্ভর করে পরিবেশ ও পরিস্থিতির ওপর। মানুষের সঙ্গেও এ ধরনের আচরণের সাদৃশ্য রয়েছে, ফলে অধিকাংশ মানুষকে কর্মহীন ও মৌলিক অধিকারহীন অবস্থায় রেখে, তাদের কাছ থেকে ‘সুশীল’ আচরণ প্রত্যাশা করলেও বাস্তবে তা সম্ভব নয়। ক্যামেরা বসিয়ে নজরদারি করে, তথ্য সংগ্রহ করে কি ‘সমাধান’ করা হবে? তার মানে এসব নজরদারির, তথ্য সংগ্রহের আরও লুকানো উদ্দেশ্য রয়েছে।

ক্যামেরা সূর্যগ্রহণ থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্য তুলতে তুলতে বড়লোকের ল্যাবে জন্ম নিয়েছে, বিকশিত হচ্ছে। ক্যামেরা ধারণ করে গরিবদের যারা ‘অপরাধ’ করে বেড়ায়, ধরা খায়, মুচলেকা দেয়, জেল খাটে; সে জানে এদের সবসময় সব জায়গায় নজরবন্দি করে রাখতে হবে–এই হচ্ছে ক্যামেরার একপ্রকার দেখার ‘দৃষ্টিভঙ্গি’, ‘অভিজ্ঞতা’। ক্যামেরা এরকম ‘জ্ঞান’ ও ‘অভিজ্ঞতা’ নিয়ে যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হিসেবে বিকশিত হবে, তখন অনেক বেশি সম্ভাবনা রয়েছে প্রচলিত পুঁজিবাদী অর্থনীতির যাবতীয় বর্ণবাদিতা, অন্যায়-অসাম্য তার কাছে ‘স্বাভাবিক’ হবে’ স্বাভাবিকভাবে! কারণ, বর্তমানেও ক্যামেরা এভাবেই দেখছে বা তাকে এমনভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে, যেন সে এভাবে দেখে। থিও এরকম সতর্কবার্তা জারি রাখেন ক্যামেরার উদ্ভব, ব্যবহারের ধরন, বিকাশ, বিনিয়োগকারীর বক্তব্য এবং ‘শ্রেণি’ উপস্থাপনের মাধ্যমে।

মুহম্মদ আনোয়ার হোসেন: চলচ্চিত্রকার, সমালোচক। ই-মেইল: maangorepublik@gmail.com

দোহাই

CODED BIAS (2020)

https://en.wikipedia.org/wiki/Coded_Bias

https://4sonline.org/news_manager.php?page=28115

THERE WILL BE NOR MORE NIGHT (2020)

https://www.reverseshot.org/features/2811/there_night

https://cineuropa.org/en/newsdetail/387189/

https://www.moderntimes.review/no-escape/?uepost=tjudah%40mubi.com

ALL LIGHT EVERYWHERE (2021)

https://en.wikipedia.org/wiki/All_Light,_Everywhere

https://mubi.com/en/notebook/posts/the-world-viewed-theo-anthony-on-all-light-everywhere