লিঙ্গীয় বৈষম্যের নানা রূপ ও আমাদের করণীয়

সামিনা লুৎফা

সর্বজনকথা আয়োজিত ‘স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের পথ: বৈষম্যহীন বাংলাদেশের সন্ধানে’ শীর্ষক দিনব্যাপী সেমিনারে উপস্থাপিত বক্তব্যের অনুলিখিন।

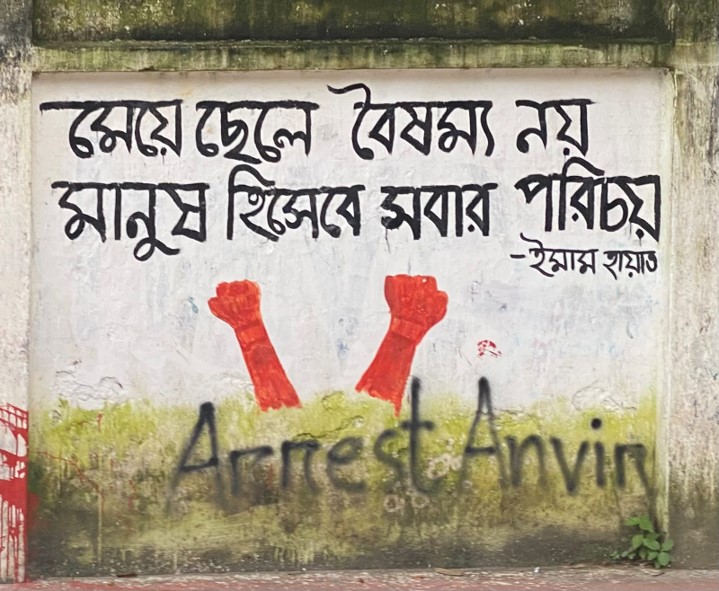

আমরা ২০২৪-এ অনেক কিছু দেখেছি। এমন কিছু দেখেছি যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রাখবে। স্বৈরাচার হটানোর এই বিশেষ বছরটিতে আমরা কিন্তু সব ক্ষেত্রে অতটা ভালো ফল করিনি। বিশেষ করে নারী এবং আমরা যে বিভাজিত লিঙ্গ পরিচয়ের মধ্যে বসবাস করি নারী-পুরুষের পরিচয়, তার বাইরে যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রেও, তাদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে, তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আমরা বেশ কিছু বাধা এবং অনিরাপত্তার বিষয়ে অবগত হয়েছি; যা আমাদেরকে শঙ্কিত করেছে এবং আমরা মনে করি সমাজব্যাপী এক ধরনের আতঙ্ক এবং সংশয় ছড়িয়ে দিয়েছে। একই কথা খাটে বিভিন্ন সাংস্কৃতিকভাবে বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বা কমিউনিটি প্রসঙ্গেও। যারা বিশেষ করে আমাদের দেশের বিভিন্ন জাতিসত্তা আছে, আদিবাসীরা আছেন এবং তার সঙ্গে সাংস্কৃতিকভাবে বৈচিত্র্যময়, যারা বাউল আছেন, বিভিন্ন রকম ফকির আছেন এবং তাদের ওপরেও, নানান রকম গানের অনুষ্ঠানের ওপরে নানাভাবে হামলা আমরা দেখেছি, যা আমাদের মধ্যে শঙ্কাটাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

এখন লিঙ্গীয় পরিচয়ের রাজনীতি এবং লিঙ্গ পরিচয়ের ক্ষেত্রে যে সমস্যা বা সংকটগুলা আমরা মোকাবিলা করছি তার সঙ্গে এসব অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমস্যার কী সম্পর্ক রয়েছে–এই কথাটার সমাধান করে আমি আমার মূল কথায় প্রবেশ করব এই কারণে যে আজ আমরা যেই সময়ে অবস্থান করছি সেই সময়ে নারীবাদ বলতে আমরা যা বুঝি সেখানে অনেক রকমের নারীবাদ আছে। যদিও বাংলাদেশে ‘নারীবাদ’ শব্দটি একটি গালি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে আজকাল। সেটার ক্ষেত্রে আমার ধারণা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর একটা পরিষ্কার রাজনীতি যেমন আছে, কিছুটা ক্ষেত্রে অজ্ঞানতাও আছে। নারীবাদের মূল পরিধি বা যা নিয়ে সে আলাপ করে তার মধ্যে আসলে সকল প্রান্তিক মানুষের অধিকার আদায়টাই পড়ে। সেই অর্থ করে বলতে গেলে নারীকে নিয়ে বা লিঙ্গীয় পরিচয় নিয়ে কথা বলতে গেলে অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর রাজনীতি নিয়েও কথা বলাটাও স্বাভাবিক। তারা সেটা বলবেন, এবং নারীবাদীদের সেটা দায়িত্বও বটে বলা।

এ রকম ব্যাপার নয় যে ২০২৪-এর পরে সবকিছু বদলে গেছে। না, ২৪ আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ বছর। গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে কিন্তু অন্যান্য যা কিছু সমাজে ঘটছিল, যেমনভাবে ঘটছিল সবকিছু ঠিক তেমন জায়গাতেই আছে বলেই আমাদের কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে। আপনারা শিক্ষার কথা শুনেছেন, আপনারা এনার্জি পলিটিকসের কথা শুনেছেন–সব অর্থেই আমরা বুঝতে পারছি যে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন আমরা এখনো করে উঠতে পারিনি। সে ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে নারী এবং অন্যান্য প্রান্তিক লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষের বিরুদ্ধে নানা রকম শারীরিক, মানসিক, যৌন সহিংসতা বন্ধ হয়নি। নারীদেরও কাজের অধিকার, চলাচলের অধিকার–এগুলোর ক্ষেত্রেও যথেষ্ট কাজ হয়নি। সমান কাজে সমান মজুরির অধিকার, বিবাহবিচ্ছেদ এবং অভিভাবকত্বের অধিকার এখনো আমরা দেখছি না নারীদেরকে পেতে। এ ছাড়া নারীর এজেন্সি বা নারীর নিজের কাজটি নিজের শরীর বা নিজের কাজের ব্যাপারে, নিজের ঘরের কাজের ব্যাপারে এমনকি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে এখনো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার সেই যেই জায়গায় আমরা যেতে চাই, সমতার জায়গায় এখনো পৌঁছাইনি। সমমর্যাদা এখনো আমাদের নারীরা পাননি। অন্যান্য প্রান্তিক লিঙ্গীয় পরিচয়ের মানুষের কথা আরও পরে। নারীরা জনসংখ্যার ৫১ শতাংশ হয়েও তারা এখনো সংখ্যালঘুই রয়ে গেছেন।

২৪-এর যেই লড়াকু নারী একেবারে সামনে এসে তুমুল লড়াই করেছেন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে, সেই নারীকেও যে পরিমাণ সাইবার বুলিং ও অন্যান্য আক্রমণের মধ্যদিয়ে যেতে হয়েছে তা থেকে আমরা বুঝি যে সামাজিকভাবে নারীর বিরুদ্ধে নিপীড়নের মূল কেন্দ্র অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। নারীকে অধস্তন ভাবার যে সংস্কৃতি, যে সামাজিক নির্মাণ, সে নির্মাণটি এখনো আমরা যথাযথভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারিনি। এ ক্ষেত্রে নারী যে শুধু জনসংখ্যায় ৫১ শতাংশ হয়ে উঠেছে তা-ই নয়, শ্রমবাজারে তার একটা বাঁধভাঙা অংশগ্রহণ আমরা প্রায় গত দুই দশকে দেখেছি। তা সত্ত্বেও পিতৃতন্ত্রের যে বিশাল বেড়াজাল, সেখান থেকে সাধারণ এবং প্রান্তিক নারীরা এখনো বেরিয়ে আসতে পারেননি। হয়তো আমরা উল্লেখ করার মতো নারীদের পাচ্ছি যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন, কিন্তু এখনো বাংলাদেশের সাধারণ নারীরা, গ্রামীণ নারীরা তারা বাল্যবিবাহের শিকার হচ্ছেন, যৌতুকের জন্য এখনো তাদের ওপর ভয়াবহ শারীরিক, মানসিক নিপীড়ন চালানো হয় এবং এই সমস্ত কিছুর ভেতরে যারা পড়ালেখা করতে চান তাদের অনেকে ঝরে পড়েন, তাদের অনেকে শ্রমবাজারে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় না, অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলেও বিবাহ ও সন্তান ধারণের কারণে তাকে সেখান থেকে ছিটকে পড়তে হয়, পরবর্তী সময়ে তার আর সেখানে ফেরত আসা হয় না।

এমনকি সম্পত্তিতে সমান অধিকার কিংবা তার অভিভাবকত্বের অধিকার বা বিচ্ছেদের অধিকার, এমনকি ঘরের ভেতরে যে গৃহস্থালি কাজ আছে সেই গৃহস্থালি কাজেও নারীর সঙ্গে পুরুষের সমান ভাগাভাগির খুব কমই অর্জন করা গেছে। নারী যেহেতু এখন প্রবলভাবে কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হচ্ছেন, তাকে আমরা শ্রমবাজারে দেখতে পাচ্ছি সুতরাং তার একটা বড় সময় চলে যায় কাজে, কিন্তু সেই কাজের পরে গৃহস্থালি কাজের ক্ষেত্রে তার যে সঙ্গী কিংবা পরিবার ব্যবস্থা, তার মধ্যে কোথাও তার এই কাজে অংশগ্রহণ করার মতো পরিস্থিতি দাঁড়ায়নি। তার ফলে নারী আসলে দুটি জীবনযাপন করেন বাংলাদেশে। একটি হচ্ছে বাইরের কর্মস্থলের জীবন, আরেকটি হচ্ছে ঘরের ভেতর গৃহস্থালি কাজের জীবন। এবং এখানে এই কাজগুলোর ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্যভিত্তিক শ্রম বিভাজনের যে প্রবল প্রতাপ সেটা এখনো একেবারেই সম্পূর্ণরূপে রয়েছে।

আমরা যদি কিছু পরিসংখ্যানের দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে, ২০২৪ সালের ৯ নভেম্বর প্রথম আলো প্রকাশ করছে– তাদের প্রতিবেদন যা পুলিশ সদর দপ্তরের বরাতে আমরা জানতে পারছি যে জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪, সারা দেশে থানা, আদালতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ অনুযায়ী বিভিন্ন ধারায় মোট ১২ হাজার ৭৬৯টি মামলা হয়েছে। এই মামলার অর্ধেকই ধর্ষণ এবং ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে। এ ছাড়াও এই ধরনের মামলাগুলো ছাড়াও রয়েছে এমন মামলা যেখানে রয়েছে দাহ্য পদার্থ নিক্ষেপ, অপহরণ, পণবন্দি করা ইত্যাদি। অন্য আরেকটা গবেষণায় আমরা জানতে পারছি যে বাংলাদেশে নির্যাতনের শিকার নারীরা মাত্র ১ ভাগ পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান। তারমানে আমরা যে হিসাবটি পেলাম, ১২ হাজার ৭৬৯টি মামলার, সেটা হচ্ছে মাত্র ১ ভাগ। নির্যাতিত, নিপীড়িত নারীদের ১ ভাগের খবর ওই পর্যন্ত পৌঁছায়। অভিযোগ না জানানোর কী কারণ থাকতে পারে? একটা তো হলো, বিচারের দীর্ঘসূত্রতা আর অভিযোগ করামাত্রই নারীকেই সবার আগে কলঙ্কিত করা হবে, নিশ্চয় তুমি খারাপ তাই তোমার সঙ্গেই এমন হচ্ছে, পারিবারিক বাধা থাকতে পারে ইত্যাদি কারণে অনেক নারী তাদের ওপরে ঘটে যাওয়া কোনো নিপীড়ন, নির্যাতন নিয়ে কথা বলতে চান না। আর অন্যান্য লিঙ্গ পরিচয়ের প্রান্তিক মানুষদের কথা তো আরও দূরেই রাখলাম।

জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪, সারা দেশে থানা, আদালতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ অনুযায়ী বিভিন্ন ধারায় মোট ১২ হাজার ৭৬৯টি মামলা হয়েছে। এই মামলার অর্ধেকই ধর্ষণ এবং ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে। এ ছাড়াও এই ধরনের মামলাগুলো ছাড়াও রয়েছে এমন মামলা যেখানে রয়েছে দাহ্য পদার্থ নিক্ষেপ, অপহরণ, পণবন্দি করা ইত্যাদি। অন্য আরেকটা গবেষণায় আমরা জানতে পারছি যে বাংলাদেশে নির্যাতনের শিকার নারীরা মাত্র ১ ভাগ পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান।

এখনো আমরা তাদেরকে তাদের স্বর নিয়ে হাজির হতে দেখি নাই। তাদের পরিচয় অনেক সময় তাদের জীবনের জন্য হুমকি হতে পারে। তারা যদি কোথাও পাবলিক স্ফেয়ারে নিজেদের প্রকাশ করে। শুধু হিডেন রাখা ছাড়া এবং এ ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে এই-যে আমরা সংখ্যাগুলো বলছি, সংখ্যাগুলো কমার সম্ভাবনার চেয়ে বাড়ার সম্ভাবনা, এমনকি আমরা জুলাইয়ের পরেও দেখছি। এ ক্ষেত্রে একটা বড় কথা যেটা বলে না নিলে হয় না যে, আসলে এমনভাবে ব্যবস্থাটিকে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে যেখানে নারীর শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ কিন্তু একটা খুব জরুরি বিষয়। কারণ, আপনারা যদি খেয়াল করেন ৫১ শতাংশ হলো নারী এবং তারা শ্রমবাজারে ওই একই পরিমাণ অংশগ্রহণ নিয়ে উপস্থিত আছেন, সুতরাং মার্ক্সসিস্ট ফেমিনিস্টদের সূত্র ধরে ওই অস্ত্র নিয়েই আসলে আমাদের লড়াইটা করা উচিত।

পুঁজির মালিক, পুঁজির মালিক আমাদের নারীর দেহকে ব্যবহার করে সস্তায় নতুন শ্রমিক উৎপাদনের একটা হাতিয়ার হিসেবে। এ ছাড়াও পুরোনো শ্রমিকের কাজের ভার। অন্য পুরুষ শ্রমিক বাইরের কাজ করবার কারণে ঘরের কাজ করতে পারছেন না, সেখানে নারী দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মী হিসেবে এই ব্যবস্থার মধ্যে টিকে থাকে। নারীর দুটি জীবনের কথা আমি একটু আগে বলছিলাম, একটা তার শ্রমবাজারের জীবন, আরেকটা তার ঘরের ভেতরের জীবন। ঘরের ভেতরেও তার দুরকম জীবন আছে। একটা হচ্ছে নতুন শ্রমিক উৎপাদন করার জীবন, আরেকটি হচ্ছে ওই নতুন শ্রমিক এবং পুরোনো শ্রমিককে লালনপালন ইত্যাদি করবার গৃহস্থালি কাজের জীবন, সেই জীবন। আর নারী যখন নিজে একজন শ্রমিক হিসেবে শ্রমবাজারে উপস্থিত হয় তখনকার জীবন।

নারীর দুটি জীবনের কথা আমি একটু আগে বলছিলাম, একটা তার শ্রমবাজারের জীবন, আরেকটা তার ঘরের ভেতরের জীবন। ঘরের ভেতরেও তার দুরকম জীবন আছে। একটা হচ্ছে নতুন শ্রমিক উৎপাদন করার জীবন, আরেকটি হচ্ছে ওই নতুন শ্রমিক এবং পুরোনো শ্রমিককে লালনপালন ইত্যাদি করবার গৃহস্থালি কাজের জীবন, সেই জীবন।

তারমানে আসলে নারীর তিনটি জীবন। এবং যখন সে এই পুঁজিবাদ ও পিতৃতন্ত্রের মধ্যে অবস্থানরত এই সমাজের ভেতরে সে যখন একজন শ্রমিক হিসেবে আবির্ভূত হয় তখন তার সেই শ্রমটাও শোষিত হয় এমনভাবে যাতে তার শ্রমের জন্য সবচেয়ে কম মজুরিটাই দিতে হয় এবং এখানে নারী শ্রমিক যে একই কাজের জন্য সমান মজুরি পান না এটা বাংলাদেশে একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য, আমরা সবাই জানি এবং সেটা ‘৩৬ জুলাই’য়ের পরও বদলে যায়নি। কিছু মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত পরিবারের নারীরা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় গিয়েছেন। কিন্তু সেদিক দিয়েও আমরা যদি একটু তাকাই, ’৩৬ জুলাই’য়ের পর আমরা যে নতুন ব্যবস্থার দিকে যাত্রার কথা শুনতে পাচ্ছি, সেখানে যেসব সংস্কার কমিশন হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যত ধরনের প্রশাসনিক পদের পদায়ন হয়েছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন প্রবল একটি পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং পুরো দেশটাকে একটা বয়েজক্লাবে পরিণত করা হয়েছে। বহু প্রতিষ্ঠানে প্রশাসকের বদল হয়েছে, আপনারা তাকিয়ে দেখেন যে কোথাও নারীর ভালো কোনো প্রতিনিধিত্ব আমরা দেখতে পাচ্ছি কি না? পাচ্ছি না। যারা লেখাপড়া করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে চাইছে তাদের জন্যও অনেক ধরনের সমস্যা-সংকট এখনো রয়ে গেছে।

একজন নারী, আমরা যাকে ২৪-এ বারবার দেখেছি, যে নারীরা আন্দোলনে সামনে ছিলেন তারা কিন্তু আন্দোলনের পর সাইবার স্পেসে প্রধান শহীদ। তাদেরকে সবচেয়ে বেশি সাইবার বুলিং করা হয়েছে। যে নারী কর্মীরা, যে নারী নেতৃত্ব, যারা সামনে ছিল, যাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে দেখা গেছে তাদের বিরুদ্ধে সাইবার বুলিংয়ের পরিমাণ অনেক বেশি। এই-যে সাইবার বুলিং মানে মানুষকে একটা নিপীড়নের মধ্যদিয়ে নিয়ে যাওয়া, যে প্রক্রিয়ার ভেতর নারীর প্রবল প্রতাপ এই ২৪-এর অভ্যুত্থানে দেখা গিয়েছিল সেটিকে প্রথমেই কেটে দেওয়া হয়েছে, প্রথমেই স্তব্ধ করা হয়েছে, প্রথমেই ভয় দেখিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে তারা আর কথা না বলে।

একজন নারী, আমরা যাকে ২৪-এ বারবার দেখেছি, যে নারীরা আন্দোলনে সামনে ছিলেন তারা কিন্তু আন্দোলনের পর সাইবার স্পেসে প্রধান শহীদ। তাদেরকে সবচেয়ে বেশি সাইবার বুলিং করা হয়েছে।

এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে যে, যত কথা বলবেন তত সাইবার বুলিং হবেন। এই-যে আমি আজ এখানে কথা বলছি, এত্ত ক্যামেরা সব লাইভ রেকর্ডিং হচ্ছে এগুলো থেকে ছোট ছোট রিল বের হবে তারপর সেই রিলগুলোর ওপর যা মনে চায় তাই দিয়ে নানানভাবে শেয়ার হবে এবং সাইবার বুলিং হবে। এখন এই-যে বুলিংয়ের প্রক্রিয়া, এই বুলিংয়ের প্রক্রিয়া যে কোনো নারীকে, তার স্বরকে স্তব্ধ করার জন্যই করা হয়। কারণ, সে যাতে কোনোভাবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মধ্যে, নীতিনির্ধারণের মধ্যে সে যেন ঢুকতে না পারে। যেখানে তারা ঢুকলে এই-যে ধাক্কাধাক্কি করে এত সাইবার বুলিংয়ের পরও যারা ঠিক কথা বলতেই থাকে বলতেই থাকে তাদের জন্য অবশ্যই খুব ভয়ংকর গালাগাল রয়েছে। সেই গালাগালগুলো হচ্ছে হয় আপনি সহজলভ্য অথবা আপনি পতিতা–এই দুয়ের মাঝখানে আপনার আর কোনো পরিচয় নেই। যখন আপনি একজন নারী তখন আপনি যেই পোশাকই পরে থাকেন-না কেন, আক্রমণের শিকার হবেন–যদি আপনি পর্দা করেন, হিজাব পরেন তাহলে আপনি জঙ্গি আর যদি হিজাব না পরেন তাহলে তো আপনি আবার সেই খারাপ মেয়ে, যথেষ্ট পর্দা করছেন না।

তার মানে একজন নারী যখন পাবলিক স্পেসে তার নিজের স্বর নিয়ে উপস্থিত তখন প্রতি মুহূর্তে সে যেমন চেহারারই নারী হোক, যেমন বয়সেরই নারী হোক, যেমন রাজনৈতিক পরিচয়ের নারী হোক, যেমন ধর্ম পরিচয়ের নারী হোক; তার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করার চেষ্টা চলছেই এবং জারি আছে। এটা কোনোভাবেই থামেনি বরং ‘৩৬ জুলাই’য়ের পর বেড়েছে। এ রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে আমরা দেখছি নিরাপদ জীবনের সংকট। ব্যাপকভাবে সহিংসতার শিকার হচ্ছেন নারী এবং অন্যান্য লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষেরা। শিক্ষার অধিকারের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যারা ভিন্ন লিঙ্গীয় পরিচয়ের মানুষ, নন বাইনারির মানুষ, তাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি তাদের এনআইডি থেকে শুরু করে পরিচয় নিয়ে হাজির হওয়ার প্রশ্নই এখনো অনেক বেশি সংকট এবং শঙ্কার জায়গাতে অনেক বেশি রয়ে গেছে। তার ফলে তাদের শিক্ষার অধিকার, তাদের কাজের অধিকার এবং কাজের মধ্যে সমান মজুরির অধিকার ইত্যাদি কিন্তু সবসময়ই এক ধরনের সংকট বা ঝুঁকির মধ্যে থাকছে।

যেমন চেহারারই নারী হোক, যেমন বয়সেরই নারী হোক, যেমন রাজনৈতিক পরিচয়ের নারী হোক, যেমন ধর্ম পরিচয়ের নারী হোক; তার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করার চেষ্টা চলছেই এবং জারি আছে। এটা কোনোভাবেই থামেনি বরং ‘৩৬ জুলাই’য়ের পর বেড়েছে।

আগে বলেছি যে নারীর তিনটা জীবন। তার মধ্যে একটা হচ্ছে মাতৃত্ব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাতৃত্বের পর যদি সে ফেরত আসতে চায় তার কর্মক্ষেত্রে তাহলে সে কী করে? তখন সেখানে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় দিবাযত্ন কেন্দ্র না থাকা, কাজের ক্ষেত্রে সেইফলি সে তার সন্তানকে রেখে যেতে পারে এ রকম কোনো জায়গা না থাকা। পরিবারের ভেতরে দেখছি, একটু আগেও বলেছি, বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার না থাকা এবং বিচ্ছেদের পর সন্তানের অভিভাবকত্ব, সম্পত্তির অধিকার, গৃহস্থালি কাজে সমবণ্টন, কেয়ারকাজে সমবণ্টন–এগুলো ক্ষেত্রে বড় ধরনের সংকট।

শেষ কথা, সমাধানের রাস্তা আমরা দেখি কি না। প্রয়োজন এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করা যাতে আমরা এই স্বর হাওয়া করে দেওয়ার রাজনীতির বিরুদ্ধে সারাক্ষণ উচ্চকিত থাকতে পারি। যদি আজ নারী হিসেবে মনে করি আমাকে দমন করার চেষ্টা করা হচ্ছে, আমার আশপাশের অন্য নারীদের স্বর দমন করার চেষ্টা করা হচ্ছে, আমার মূল কাজ হবে বেশি বেশি করে কথা বলা এবং বেশি বেশি করে উচ্চকিত স্বরে এই স্বরের উপস্থিতিকে জানান দিতে থাকা। এবং নারীর যে কোনো সাফল্য, ভিন্ন লিঙ্গের যে কোনো মানুষের সাফল্য অর্জনকে, অংশগ্রহণকে উদযাপন করতে থাকা। দেশের রাজনৈতিক দল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে এবং তাদের মনোনয়নে এবং প্রতিনিধিত্বে নারী এবং প্রান্তিকের উপস্থিতি, প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে।

যদি আজ নারী হিসেবে মনে করি আমাকে দমন করার চেষ্টা করা হচ্ছে, আমার আশপাশের অন্য নারীদের স্বর দমন করার চেষ্টা করা হচ্ছে, আমার মূল কাজ হবে বেশি বেশি করে কথা বলা এবং বেশি বেশি করে উচ্চকিত স্বরে এই স্বরের উপস্থিতিকে জানান দিতে থাকা।

আগামী এক বছরে আমি মনে করি যেসব রাজনৈতিক দল তাদের নারী নেতৃত্বকে আমাদের সামনে তুলে ধরতে ব্যর্থ হবে নির্বাচনে নারী ভোটারদের তারা পাশে পাবে না, এটাই আমাদের জবাব হওয়া উচিত। এই ‘৩৬ জুলাই’য়ের পর যেসব রাজনৈতিক সংগঠন তাদের নারীদের নেতৃত্বে আনতে পারবে না, আমাদের সামনে আনতে পারবে না, ভোটারদের সামনে আনতে পারবে না তাদেরকে ভোটাররা ভোট দেবে না–এটাই সোজা হিসাব, সোজা পথ। সব লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষের জন্য নিরাপদ কর্মক্ষেত্র, শিক্ষালয়, রাস্তা ইত্যাদি জনপরিসর তৈরি করতে হবে, কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে যৌন নিপীড়নের মোকাবিলায় আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং এরই মধ্যে হওয়া মামলাগুলোর দ্রুত শুনানি, বিচার করতে হবে। ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট-এর বদলে আরেকটা নতুন নামে একই রকম অনিরাপদ এবং নিবর্তনমূলক আইন করা যাবে না, এমন একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করতে হবে যাতে নারী এবং ভিন্ন লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষের সুরক্ষা আমরা দিতে পারি।

সব লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষের জন্য নিরাপদ কর্মক্ষেত্র, শিক্ষালয়, রাস্তা ইত্যাদি জনপরিসর তৈরি করতে হবে, কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে যৌন নিপীড়নের মোকাবিলায় আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং এরই মধ্যে হওয়া মামলাগুলোর দ্রুত শুনানি, বিচার করতে হবে। ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট-এর বদলে আরেকটা নতুন নামে একই রকম অনিরাপদ এবং নিবর্তনমূলক আইন করা যাবে না

মজুরি, পদমর্যাদা, নিয়োগ, পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার, নারীর নিজের শরীর, জীবন, জীবিকা নির্বাচনে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা অপসারণ করতে হবে। এবং শিশু বয়স থেকে সমতার ধারণা পারিবারিক এবং বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শেখাতে হবে। বাল্যবিবাহ বন্ধ করে মেয়েশিশুদের শিক্ষা থেকে ঝরে যাওয়া বন্ধ করতে হবে। নারী শিক্ষায় ভালো ফল করার পরও কেন কর্মক্ষেত্রে নারীরা একইরকমভাবে পদোন্নতিতে তাদের এই ফলাফলের প্রতিফলন করতে পারে না? এবং কেন তারা কর্মসংস্থান থেকে ঝরে যায় তা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা আছে, গবেষণার উত্তর আমরা জানি, সেই ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা ঝরে না যায়। সব ধরনের সহিংসতার বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এখন আবার সামাজিক প্রতিরোধের কথা বললেই মনে হয় যে সব মিলিয়ে একসঙ্গে বসে একটা মব করে সহিংসতা করে ফেলবে, এই কথাটা বলার সময় আমাকে সবসময় মনে রাখতে হয় যেন আমরা প্রতিরোধের কথা বলতে গিয়ে অন্যের স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকারকে, জীবনজীবিকাকে লঙ্ঘন না করি।

আমরা নারীকে যদি রাজনীতির মাঠে দেখতে চাই, সক্রিয়ভাবে দেখতে চাই তাকে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের রাজনীতিতে আসার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ কারণেই আমরা দাবি করি প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে যত মনোনয়ন তারা দেবে তার ৩৩ ভাগ তাদের অবশ্যই নারীদের মনোনয়ন দিতে হবে, ভিন্ন লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষদের মনোনয়ন দিতে হবে। এবং তার থেকে শুরু করে আমরা আশা করব ক্রমান্বয়ে এই অনুপাত জনসংখ্যার সংখ্যা অনুপাতে ৫১-এ পৌঁছাবে যাতে নারীরাই বেশি মনোনয়ন পায়, তারাই যেন নিজেরা সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তা না হলে আসলে যত কথা বললাম তার কোনোটাই অর্জন করা কঠিন হয়ে যাবে। ধন্যবাদ!

অনুলিখন: নিশাত তাসনিম।

ড. সামিনা লুৎফা: অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ইমেইল: samina.luthfa@du.ac.bd