গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী দেশ: কোন পথে চলতে হবে?

আনু মুহাম্মদ

এ বছরের প্রথম দিকে সর্বজনকথার আয়োজনে ‘স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের পথ: বৈষম্যহীন বাংলাদেশের সন্ধানে’ শিরোনামে দিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য, কৃষকের ন্যায্যমূল্য ও খাদ্যপণ্যের সিন্ডিকেট, পাঁচ দশকে শিল্পায়নের সমস্যা, বৈষম্য নিরসনে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের ভূমিকা, উচ্চশিক্ষার সংকট, জনস্বাস্থ্যের সংকট, লিঙ্গীয় বৈষম্যের নানান রূপ, জাতিগত সংকট নিরসনে করণীয় এবং বাংলাদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতির পথে বাধা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই লেখা সর্বজনকথা সেমিনারে উপস্থাপিত সভাপ্রধানের বক্তব্যের অনুলিখন থেকে সম্পাদিত। এই সংখ্যায় সেমিনারে উপস্থাপিত আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এরপরে যুক্ত করা হলো।

গণঅভ্যুত্থানের পেছনে ভিন্নমত অন্যমত, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা একটা বড় বিষয় ছিল। গত সরকারের সময় স্বাধীন মত বা ভিন্নমত প্রকাশ ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, অনেকের বিপদের কারণ ছিল। সেই অবস্থার পরিবর্তনের জন্যই গণ-অভ্যুত্থান হয়েছিল। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে সরকার পরিবর্তনের পর দেখা যাচ্ছে যে মতপ্রকাশকে বাধাগ্রস্ত করা কিংবা সহিংসতা সৃষ্টি করা বা চাপ সৃষ্টি করা, হামলা-হুমকির একটা নতুন পর্ব শুরু হয়েছে। এবং সেটা অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মের নামে হচ্ছে। ধর্মের নামে হওয়ার ফলে একই ধর্মের মধ্যেই আবার নিপীড়িত অংশ দেখা যায়। হিন্দুসহ যারা অন্য ধর্মাবলম্বী, যেমন খোকন দাস বলেছেন, তাদের জমি দখল থেকে শুরু করে নানারকম নিপীড়ন হয়। ক্ষমতা দখল, ক্ষমতা বা সরকার পরিবর্তন হলেই তাদের ওপর আক্রমণ আসে। শুধু তাই নয়, মুসলমান বলে পরিচিতদের মধ্যেও যে বিভিন্ন রকম ধারা আছে তরিকা আছে, তাদেরও দেখা যাচ্ছে যে তারাও প্রবলের, কোনো-না-কোনো গোষ্ঠীর আক্রমণের শিকার। এই-যে কাজী জাবের মাজারের কথা বললেন। বেশ কিছু মাজারে আক্রমণ হয়েছে, দরবারে আক্রমণ হয়েছে, গান-বাউল গান–সেটা আক্রান্ত হয়েছে। আর মন্দির, ভাস্কর্য ও বিভিন্ন শিল্পকর্ম সেগুলো তো আক্রান্ত হয়েছেই। এ রকম একটা অসহিষ্ণুতার অবস্থা তৈরি করার জন্য তো মানুষ জীবন দেয় নাই বা এত আন্দোলন হয় নাই।

বেশ কিছু মাজারে আক্রমণ হয়েছে, দরবারে আক্রমণ হয়েছে, গান-বাউল গান–সেটা আক্রান্ত হয়েছে। আর মন্দির, ভাস্কর্য ও বিভিন্ন শিল্পকর্ম সেগুলো তো আক্রান্ত হয়েছেই। এ রকম একটা অসহিষ্ণুতার অবস্থা তৈরি করার জন্য তো মানুষ জীবন দেয় নাই বা এত আন্দোলন হয় নাই।

বাংলাদেশের সঙ্গে গণ-অভ্যুত্থানের ইতিহাস খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ৫২ সালের ভাষা আন্দোলনেও গণ-অভ্যুত্থানের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, উনসত্তরেও একটা গণ-অভ্যুত্থান হয়েছিল। একাত্তরেও গণ-অভ্যুত্থানই হয়েছিল। পরে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ভয়ংকর রকম গণহত্যা শুরু করার কারণে তা সশস্ত্র যুদ্ধে পরিণত হয়, প্রতিরোধ যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হয়। তারপর নব্বইয়ে গণ-অভ্যুত্থান হয়েছে, তারপর চব্বিশে গণ-অভ্যুত্থান হয়েছে। এবং মাঝখানে আবার স্থানীয় গণ-অভ্যুত্থানও আমরা বেশ কিছু দেখেছি। ফুলবাড়ী গণ-অভ্যুত্থান তার মধ্যে অন্যতম। গণ-অভ্যুত্থান এমন এক মুহূর্ত তৈরি করে যখন মানুষ একটা অপ্রতিরোধ্য জায়গায় চলে যায়। এই সময়টাতেই, মানুষ প্রকৃত অর্থে স্বাধীন থাকে এবং ঐক্যবদ্ধ থাকে। ওই সময়েই সমাজে সহিষ্ণুতা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রবল থাকে, অসাধারণ সংহতিও তৈরি হয়। বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্রের স্বাদটা ওই সময়েই পায় যখন সম্মিলিত প্রতিরোধ তৈরি হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় কিংবা বিভিন্ন গণঅভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতার সময় মানুষের মধ্যে ঐক্য, সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতা অসাধারণ রূপ নেয়। নারী বলি, পুরুষ বলি বা লিঙ্গীয় বৈচিত্র্যের কথা যে আজ আলোচনা হলো, বিভিন্ন লিঙ্গের মানুষ যখন গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেছে কেউ তো প্রশ্ন করে নাই যে কে তুমি, তোমার লিঙ্গীয় পরিচয় কী, তোমার সঙ্গে কথা বলা যাবে না, তোমার নাম বললে কমিটি বাতিল করা হবে। সামিনা লুৎফা এ বিষয়ে কথা বলেছিলেন দেখে, তিনি একটা কমিটির সদস্য ছিলেন, ওই কমিটিই বাতিল করে দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। যাদের কথা বলার কারণে এই কমিটি বাতিল হলো, তারা তো গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে ছিলেন। তখন তো কাউকে প্রশ্ন করা হয় নাই। কিংবা এই মাজার-দরবার যারা করেন তারা এই গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে ছিলেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠী ছিল, ছিল নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ। সব ধর্ম, মত, যারা এই সমাজকে একটা গণতান্ত্রিক রূপান্তরের দিকে নিতে চেয়েছে তারা সবাই গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে ছিল। সেই সময়ই ঐক্য ছিল সবচেয়ে প্রবল। গণতান্ত্রিক পরিবেশ, গণতান্ত্রিক চৈতন্য ছিল খুব শক্তিশালী। এটা অদ্ভুত লাগলেও সত্য যে, যখনই এই মুহূর্ত শেষ হয়ে যায় তখনই আবার ওই অসহিষ্ণু বা নিপীড়ক একেকটা গ্রুপ সদলবলে আবির্ভূত হয়।

এ রকম একটা পরিস্থিতিতেই আমরা আজকের সেমিনার করলাম। সেখানে স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের পথ নিশ্চিত করতে গিয়ে বাংলাদেশের বৈষম্যের জায়গাগুলো আমরা শনাক্ত করতে চেয়েছি। আজ আপনারা সারা দিন অনেক আলোচনা শুনলেন যে শিল্পক্ষেত্রে কী অবস্থা, কৃষিক্ষেত্রে কী অবস্থা, চিকিৎসাক্ষেত্রে কী, শিক্ষাক্ষেত্রে কী। এবং তার পাশাপাশি বৈচিত্র্যের ঐক্যের প্রশ্ন।

আমরা এই বিষয়টাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি যে, বাংলাদেশের শক্তির জায়গা হচ্ছে বৈচিত্র্য। বাংলাদেশে ধর্মীয় বৈচিত্র্য আছে, লিঙ্গীয় বৈচিত্র্য আছে, জাতিগত বৈচিত্র্য আছে, আছে প্রাণবৈচিত্র্য। কিন্তু শাসকরা এই বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে, অসহিষ্ণুতার পরিস্থিতি তৈরি করে নিপীড়নের বা স্বৈরশাসনের আবহাওয়া তৈরি করতে চেষ্টা করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা সরাসরি পুঁজির আগ্রাসন বা অর্থনৈতিক আগ্রাসনকে বৈধতা দেওয়ার জন্য করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক, মতাদর্শিক আক্রমণ হিসেবে করে। সাংস্কৃতিক, মতাদর্শিক একটা অস্ত্র হিসেবেই সেটাকে ব্যবহার করে।

ধর্ম জাতি লিঙ্গ বিষয়ে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা ছাড়া সব নাগরিকের অন্তর্ভুক্তি সম্ভব?

ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে জাবেদ সাহেব বললেন, খোকন দাসও বলেছেন। সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটা বাদ দেওয়া হয়েছে। ’৭২ সালের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দ থাকায় আমরা যে খুব ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ পেয়েছি তা নয়। বরং তা থেকে অনেক দূরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের বিভিন্ন সরকার ধর্মকে ব্যবহার করেছে। বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীকে ব্যবহার করেছে। ধর্মীয় এক গোষ্ঠীর সঙ্গে আরেক গোষ্ঠীর সংঘাত প্রতিযোগিতা ব্যবহার করতে গিয়ে তাদের পুষ্ট করেছে। কোনো কোনো সময়, নিজেদের রাজনৈতিক এজেন্ডা পূরণ করতে গিয়ে যে ধরনের দমন-পীড়ন করেছে তাতেও আবার এক ধরনের সহানুভূতি কেউ কেউ পেয়েছে। এ রকম বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো ক্রমেই শক্তিশালী হয়েছে।

ভারতের সংবিধানেও ধর্মনিরপেক্ষতা আছে, তাতে সেখানে যে ধর্মনিরপেক্ষ শাসন আছে তা নয়। নয় বলেই ভারতে মুসলিম জনগোষ্ঠীকেও ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে নিপীড়নের শিকার হতে হয়, অপমানজনক কথা শুনতে হয়। পাকিস্তান-ইন্ডিয়া যখন খেলা হয়, তখন ভারতে, মুসলমানদের বলা হয়, ‘ও, তোমরা তো পাকিস্তানকে সাপোর্ট করবা’। ঠিক বাংলাদেশে যেভাবে বলা হয় হিন্দু জনগোষ্ঠীকে যে ‘তোমরা তো ইন্ডিয়াকে সাপোর্ট করবা’। মানে কী রকম ভয়ংকর পরিস্থিতি, যে একজন মানুষ, তার কী মতামত হবে সেটা ওপর থেকে নির্দেশ করে দেওয়া হচ্ছে – তুমি তো এইটাই করবা। মানে তাকে কীভাবে অপর করা, তাকে বিচ্ছিন্ন করা, দূরে ঠেলে দেওয়া – এরচেয়ে অপমানজনক আর কী হতে পারে? এবং এগুলো অবিরাম চলতে থাকে কথাবার্তায়, বিভিন্ন পর্যায়ে।

আমরা একটা শব্দ এখন খুব শুনছি – ইনক্লুসিভ। যারা সরকারে আছে তাদের মুখে শুনি, সরকারের সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষমতাবান যারা গোষ্ঠী তাদের কাছ থেকে শুনি। কারো কারো কাছ থেকে প্রশ্ন শুনি: ‘আমরা কি ধর্মনিরপেক্ষ হব নাকি ইনক্লুসিভ হব’? এই প্রশ্নটা আমি বুঝতে পারি না। কারণ, ধর্মনিরপেক্ষ না হলে ইনক্লুসিভ কীভাবে হবে একটা রাষ্ট্র? একটা রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া মানে কী? ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধিতা করে অনেকে বলেন যে, ধর্মকে আমরা সংস্কৃতি থেকে আলাদা করতে পারি না, বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান, এটা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু ভারতে তো সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু, ইউরোপে-আমেরিকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিষ্টান, সেটাও তো স্বীকার করতে হবে। ধর্মের প্রভাব তো সংস্কৃতির মধ্যে থাকবেই। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ মানে তো এটা না যে সেই প্রভাবকে সরিয়ে ফেলতে হবে। শামসুর রাহমান তো জায়নামাজের উদার জমিন কবিতা লিখেছেন। কারণ শামসুর রাহমান তো দেখছেন জায়নামাজের একটা উদার জমিনের ভূমিকা আমাদের সমাজের মধ্যে। তো, সেটা তো আসবেই। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ মানে তো এটা না যে ওটা লেখা যাবে না – কবি এটা লিখতে পারবে না, এরকম গান হবে না, জীবনযাপনে তার ছাপ থাকবে না, তা তো না। তা বরং সবার এই অধিকার নিশ্চিত করবে।

রাষ্ট্র তো পরকালের কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে না, রাষ্ট্র ইহজগতেরই কিছু কাজ করে। নাগরিকদের প্রতি তার একটা দায়দায়িত্ব আছে। সেই নাগরিকরা কোন বিশ্বাসে বিশ্বাসী, কোন ধর্মের অনুসারী, কিংবা অনুসারী নয়, কিংবা কোন লিঙ্গীয় পরিচয়ের মানুষ, কোন জাতির মানুষ – এটা তো রাষ্ট্রের দেখার দরকার নেই। রাষ্ট্র নাগরিক হিসেবে তার প্রতি দায়িত্ব পালন করবে। তার মানে হচ্ছে, রাষ্ট্র জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ–এসব বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকবে। সে সবাইকে সমান অধিকার দেবে, সমান সুযোগ দেবে। তারপর সবাই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি নিয়ে চলবে। সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা থাকলে তা দূর করবে। রাষ্ট্রের এমন একটা দায়িত্বশীল নিরপেক্ষ অবস্থাকেই ধর্মনিরপেক্ষতা বলে। এটা যদি না হয়, কোনো রাষ্ট্র যদি এই অবস্থানটা না নেয়, তাহলে তো এমনিতেই সে অন্য ধর্মাবলম্বীদের, বা সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশ্বাসীদেরও অন্য সব ধারাকে, ভিন্ন মতাবলম্বীদের আলাদা করে দিচ্ছে। তো, সে কী করে ইনক্লুসিভ হবে?

রাষ্ট্র তো পরকালের কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে না, রাষ্ট্র ইহজগতেরই কিছু কাজ করে। নাগরিকদের প্রতি তার একটা দায়দায়িত্ব আছে। সেই নাগরিকরা কোন বিশ্বাসে বিশ্বাসী, কোন ধর্মের অনুসারী, কিংবা অনুসারী নয়, কিংবা কোন লিঙ্গীয় পরিচয়ের মানুষ, কোন জাতির মানুষ – এটা তো রাষ্ট্রের দেখার দরকার নেই। রাষ্ট্র নাগরিক হিসেবে তার প্রতি দায়িত্ব পালন করবে। তার মানে হচ্ছে, রাষ্ট্র জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ–এসব বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকবে। সে সবাইকে সমান অধিকার দেবে, সমান সুযোগ দেবে। তারপর সবাই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি নিয়ে চলবে। সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা থাকলে তা দূর করবে।

রাষ্ট্র এসব বিষয়ে যদি নিরপেক্ষ থাকে তাহলে সে সবাইকে ইনক্লুড করতে পারে। সেটিই একমাত্র অন্তর্ভুক্তিমূলক বা ইনক্লুসিভ হওয়ার রাস্তা। কে কোন জাতি সেটা রাষ্ট্রের মাথায় থাকবে না। সে আইন যখন প্রণয়ন করবে তখন, কে কোন ধর্মের, জাতির সেটার কোনো অগ্রাধিকার থাকবে না, কে কোন লিঙ্গের সেটা বৈষম্য থাকবে না। সুতরাং রাষ্ট্র এভাবে আইন, সংবিধান এবং সমস্ত কিছু পরিচালনা করবে। তাতেই সব মানুষের এ রকম একটা অনুভূতি থাকবে যে সে এই দেশের মানুষ, এই দেশের নাগরিক। এভাবেই সে অন্তর্ভুক্ত হবে ওই রাষ্ট্রের প্রক্রিয়ার মধ্যে। এবং সেটিই হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একমাত্র উপায়। তো, ধর্মনিরপেক্ষতা যদি বাদ যায়, তাহলে বাদ দিয়ে কোথায় যাবে? ধরেন, ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী রাষ্ট্র চলবে এটা যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে কোন ইসলাম? জাবের সাহেব তো বললেন, এখন কোন ইসলাম হবে? যারা ইসলামের নাম করে জাবের সাহেবের বাড়ি আক্রমণ করল তাদের ইসলাম হবে নাকি জাবের সাহেব যেটা বললেন – প্রেমের ধর্ম – সেই লাইনে যাবে? আরও ধারা আছে। কোন ধারায় যাবে?

রাষ্ট্রের তো নাগরিকদের প্রতি নিরপেক্ষই থাকার কথা। কিন্তু তুমি তো নিরপেক্ষ নাই। তুমি তো একটা পক্ষ নিচ্ছ। তো, একটা পক্ষ নিলে তো তাহলে, সেখানে ইসলাম ধর্মের মধ্যেও যেসব তরিকা সেটা তো অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না। তাহলে সেটা তো এক ধর্মের মধ্যেই একটা টেনশন তৈরি হচ্ছে, উত্তেজনা, বৈষম্য তৈরি হচ্ছে। এটা যদি হয় যে একটি দেশে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের ধর্ম অনুযায়ী রাষ্ট্র চলবে তাহলে তো ভারতে বিজেপি ঠিকই আছে, তারা তো একই যুক্তি দেয়। তার মানে তুমি বিজেপির সুরেই কথা বলছ তাহলে। ভারতে বিজেপি বলছে যে ভারতে যেহেতু হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সবকিছু বেদেই আছে – মানে কোনো কিছু বলতে গেলেই বিজেপির লোকজন বলবে যে এটা বেদেই আছে। তো, সবকিছু বেদে আছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ, সুতরাং বিজেপির দাবিই তো যথার্থ! তাহলে এখানে যারা বলে তারা তো বিজেপির কথাই বলছে। অথচ ভারতে মুসলমানদের জন্য একটা বড় নিরাপত্তার জায়গা যেটা সেটা হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা – প্রকৃত অর্থে। এবং এ জন্যই শাহি মসজিদের ইমাম থেকে শুরু করে ভারতের যত মুসলিম ধর্মীয় নেতা আছেন পশ্চিমবঙ্গসহ সবাই কিন্তু একটাই দাবি করেন যে ভারত যেন ধর্মনিরপেক্ষ হয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি যেন বিকশিত হয়। সুতরাং যারা বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে দাঁড়ান তারা আসলে ভারতের মুসলমানদের নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে ফেলেন। (তারা) ভারতের মুসলমানদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বানানোর রাজনীতি বা মতাদর্শ সেটাই পুষ্ট করেন।

শাহি মসজিদের ইমাম থেকে শুরু করে ভারতের যত মুসলিম ধর্মীয় নেতা আছেন পশ্চিমবঙ্গসহ সবাই কিন্তু একটাই দাবি করেন যে ভারত যেন ধর্মনিরপেক্ষ হয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি যেন বিকশিত হয়। সুতরাং যারা বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে দাঁড়ান তারা আসলে ভারতের মুসলমানদের নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে ফেলেন।

বৈষম্যের গতিমুখ

আমরা যদি বৈষম্যহীন বাংলাদেশের পথের সন্ধান করতে যাই, তাহলে যেসব বিষয় বিবেচনা দরকার তা কিন্তু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বা যারা ক্ষমতার কাছাকাছি আছেন তাদের আলোচনায় গুরুত্ব পাচ্ছে না। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যেটা আমরা সকাল থেকে আলোচনা করেছি – অর্থনৈতিক বৈষম্য। মানে শ্রেণিগত বৈষম্য, যেটা বাড়ছেই ক্রমাগত। কল্লোল মোস্তফা আলোচনা করেছেন সকালে। পরিষ্কার হিসাব হচ্ছে যে, ২০১০ সালে সবচেয়ে ধনী শতকরা ৫ ভাগ, তাদের সঙ্গে একেবারে নিচের ৫ ভাগ – তাদের অনুপাত ছিল ১:৩০। ২০১৬ সালে এসে সেটা হলো ১:৬০। দ্বিগুণ হয়ে গেল। মানে বৈষম্যটা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। হাউজহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে অনুযায়ী, ২০২২ সালে সেটা হলো ১:১০০। তারমানে ২০১০-এর থেকে ২০২২ তিন গুণ বৈষম্য বেড়ে গেল।

২০১০ সালে সবচেয়ে ধনী শতকরা ৫ ভাগ, তাদের সঙ্গে একেবারে নিচের ৫ ভাগ – তাদের অনুপাত ছিল ১:৩০। ২০১৬ সালে এসে সেটা হলো ১:৬০। দ্বিগুণ হয়ে গেল। মানে বৈষম্যটা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। হাউজহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে অনুযায়ী, ২০২২ সালে সেটা হলো ১:১০০। তারমানে ২০১০-এর থেকে ২০২২ তিন গুণ বৈষম্য বেড়ে গেল।

কিন্তু এটা তো পূর্ণাঙ্গ হিসাব নয়। ধরেন, একেবারে নিচে যাদের আয় তাদের তো আপনি সবকিছু দেখতে পারেন, বুঝতে পারেন, জানতে পারেন। তাদের ঘরে দেখা যায় বাসন-কোসন কত আছে, হাঁড়ি-পাতিল কী আছে, লেপ-তোশক, বালিশ-টালিশ কী আছে, এটা তো সব আপনার কাছে জানা। ঘর ভাঙাই থাকে। দেখাই যায়। কিন্তু সর্বোচ্চ আয়ের যারা তাদের কাছে কি জিজ্ঞেস করা যাবে, ৫ হাজার কোটি টাকার বেশি যাদের আয়, তাদের কাছে গিয়ে আপনি কীভাবে তথ্য নেবেন? তারা সরকারের কাছে যে হিসাব দিয়েছে সেটা তো তাদের আয়ের খুব ক্ষুদ্র একটা অংশ। তারা তো ট্যাক্স দেয় না। যাদের ট্যাক্স দেওয়ার কথা তারা ট্যাক্স দেয় না, যাদের ট্যাক্স দেওয়ার ক্ষমতা নাই তাদের ওপর ট্যাক্সের বোঝা চাপে। এবং এবার যে ভ্যাট চাপানো হলো সেটা হলো তাই। যাদের ইনকাম নাই তারা যেহেতু সংগঠিত না, সুতরাং তাদের ওপর ট্যাক্স চাপাও। আর ওই যে শতকরা ৫ এবং আরও বেশি হচ্ছে যে শতকরা ১ ভাগ, তাদের যে পরিমাণ সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়েছে সেটা পাকিস্তানের ২২ পরিবারের হাতেও ছিল না। পাকিস্তানের তৎকালীন ২২ পরিবারের চেয়ে বাংলাদেশের এখনকার ২২ পরিবার অনেক বেশি সম্পদশালী। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে এখন দেখা যাচ্ছে জেলখানায়, কিন্তু তাদের লুণ্ঠনের ব্যবস্থায় এখন পর্যন্ত ছেদ পড়ে নাই।

বৈষম্য বেড়ে যাচ্ছে, এবং সেই বৈষম্য বাড়ার পেছনে শিল্পের নীতি, কৃষিনীতি এবং এসব কীভাবে কাজ করছে, কীভাবে বৈষম্য বাড়ছে সেটা আমরা সারা দিনের আলোচনার মধ্যে দেখলাম, শুনলাম। সেখান থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল যে এটা অ্যাকসিডেন্টাল না, কোনো নির্দিষ্ট সরকারের কারণেই যে হয়েছে তা-ও না, এটা একটা সামগ্রিক নীতি কাঠামোর মধ্য দিয়েই আসছে।

আমরা সরকার চিনতে পারি– যেমন: এরশাদ দেখি, খালেদা দেখি, হাসিনা দেখি। কিন্তু অদৃশ্য কিছু শক্তি আছে যাদের আমরা অত বেশি চোখে দেখি না। তার মধ্যে বড় ব্যবসায়িক গোষ্ঠী আছে, যারা শুধু যে সমতলের ভূমি দখল করে তা নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামে আজ সমস্যার একটা বড় উৎস, যেটা রেং বলেছেন, এই-যে পাহাড়গুলো যে দখল হয়ে আছে, মানে এইটা আমি একাধিকবার বলেছি যে পাহাড়গুলো কারা কারা লিজ নিয়েছে, পাহাড়গুলো কাদের দখলে এটার একটা তালিকা প্রকাশ করেন। সামরিক-বেসামরিক বড় কর্মকর্তা, বড় ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ – কাদের কাদের হাতে? এটা জানা গেলেই বোঝা যাবে যে কেন পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি আসছে না।

আদিবাসী বলতে কী বোঝায়?

শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, সমতলের যারা আদিবাসী তাদের ওখানেও কিন্তু জমি দখল, মধুপুর থেকে শুরু করে অনেক জায়গাতেই ঘটছে বারবার। পর্যটনের বেশিরভাগ জায়গাই হচ্ছে- আদিবাসীরা ছিল এবং তাদের উচ্ছেদ করা স্থাপনা। আদিবাসী শব্দ নিয়ে যে অশান্তি, তা সহজ বিষয়কে জটিল করার ঘটনা। অনেক বিজ্ঞ লোকজনও বলেন যে বাঙালিরাই তো আদিবাসী, কারণ বাঙালিরাই আগে আসছে! আদিবাসী শব্দের অর্থ যে আদি বাসিন্দা না, এই কথাটা তাদের বোঝানো যাচ্ছে না। আদিবাসী শব্দটা ইন্ডিজেনাস থেকে বাংলা করা হয়েছে। একটা নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য, আইনগত বৈশিষ্ট্য, জনজাতির বৈশিষ্ট্য যারা ধারণ করে তারাই হচ্ছে আদিবাসী। ধরেন বাংলাদেশের কোনো কোনো জায়গায় বাঙালিরাই প্রথমে ছিল। সে জন্য তো বাঙালিদের ওখানে আদিবাসী বলা হবে না। কারণ বাঙালি জাতি যে ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে তা আদিবাসীর চরিত্র ধারণ করে না। কিন্তু অন্যান্য জাতি যারা আছে, তারা সেই বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। তো, এটা স্বীকার করলে তাদের অসুবিধা কী? স্বীকার করলে অসুবিধা হচ্ছে যে জমি দখল এবং যা খুশি তাই করা–সেগুলোর ক্ষেত্রে একটা বাধাবিঘ্ন তৈরি হয়। এবং এ কারণেই আপনারা দেখবেন যারা ক্ষমতায় যায়, ক্ষমতায় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা আদিবাসী শব্দটা ব্যবহার করা বন্ধ করে দেয়।

আওয়ামী লীগ তো আগে বলত আদিবাসী। ক্ষমতায় গেল, ব্যস, আদিবাসী নাই। বলা হয় যে ওরা বিচ্ছিন্ন হতে চায়, যদি আদিবাসী স্বীকার করি তাহলে ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ওরা বারবার বলছে যে, ‘আমরা তো বিচ্ছিন্নতাবাদী না। আমরা বিচ্ছিন্ন হতে চাই না। আমরা বাংলাদেশেই থাকতে চাই।’ উত্তর হলো: ‘না, তোমরা বিচ্ছিন্নতাবাদী। তোমরা স্বাধীনতা চাও।’ তো, মধুপুরের গারো বা দিনাজপুরের সাঁওতাল – তারা কি বিচ্ছিন্ন হতে চায়? তাদের তো বিচ্ছিন্ন হবার উপায় নাই। তাহলে তাদেরকে আদিবাসী বলো। সেটা তো বলবে না আবার। এটার পেছনে যে রাজনীতি এবং মতাদর্শ সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। কিছু সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠী আছে, আবার কিছু কিছু আছে যারা কোনোকিছু না বুঝে, অজ্ঞতার কারণে এটা করছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখি জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা যারা করেন তাদের মধ্যেও অনেক বিভ্রান্তি!

আমাদের যে অনেক জাতি আছে, জাতিগত বৈচিত্র্য আছে সেটা স্বীকার করলে কিন্তু এ ধরনের জটিলতা অনেক আগেই সমাধান হয়ে যেত। রেং বলেছেন এবং আমরা বিভিন্ন সময় বলি যে ৭২ সালের সংবিধানের অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে, অন্যান্য জাতির যে অস্তিত্ব, জাতিগত বৈচিত্র্য, সেটাকে অস্বীকার করা। বেশ কয়েকটি গণহত্যার পর, ১৯৯২ সালে, আমরা ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ কমিটি’ করেছিলাম। এটাই প্রথম বাঙালি এবং পাহাড়ি একটা ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ। সেখান থেকে আমরা যে দাবিগুলো করেছিলাম তার মধ্যে এক নম্বর দাবি ছিল– পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা বাংলাদেশে অন্যসব জাতিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে। এত বছরেও সেই দাবি পূরণ হয়নি। ১৯৭২ সালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলেছিলেন, ১৯৯২ সালে একটা বড় প্ল্যাটফর্ম থেকে বলা হয়েছিল, কিন্তু কাজ হয়নি। যার কারণে এবং যে অজুহাতে এখনো এই নিপীড়ন, দমনপীড়ন চলছে।

আজকের সম্মেলনে আমরা অর্থনৈতিক বৈষম্যের পাশাপাশি এই বৈষম্যগুলো – জাতিগত বৈষম্য, ধর্মীয় বৈষম্য, লিঙ্গীয় বৈষম্য – তার উৎসগুলো সন্ধান করতে চেয়েছি।

উদ্বৃত্ত মানুষ ও ভাসমান খাত

সাইদ শাহীন কৃষি নিয়ে বিস্তারিত বলেছেন। ১৯৭০-এর দশক, ৮০-র দশক পর্যন্ত রাজনৈতিক মহলে, গবেষণার ক্ষেত্রে, সকল ক্ষেত্রে কৃষি গুরুত্ব পেত। কিন্তু ৮০-র দশকে স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রামের প্রভাবে কৃষির গুরুত্ব গবেষণা থেকে আস্তে আস্তে দূরে চলে গেছে। আজকের আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম যে, কৃষি এবং কৃষকদের মধ্যে কী ধরনের বৈষম্য, কত ধরনের অবহেলা, কত ধরনের নিপীড়ন, কতভাবে বঞ্চনার শিকার হয় এই কৃষকরা। গ্রামাঞ্চলের এই পরিস্থিতির সঙ্গে, যেটা মাহা মির্জার আলোচনায় এসেছে, ইনফরমাল সেক্টরের যে বিস্তার এবং বিকাশ প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। একদিকে কৃষি বা গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে উচ্ছেদ হয়ে আসছে তারা, আরেকদিকে নদীভাঙন এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে এনভায়রনমেন্টাল রিফিউজি তৈরি হচ্ছে। এনভায়রনমেন্টাল রিফিউজি কিংবা বলতে পারেন ডেভেলপমেন্ট রিফিউজি তৈরি হচ্ছে। তারা কী করবে তখন? তারা ঢাকা শহরে একটা রিকশা নিয়ে বসল, একটা ঝাঁকা নিয়ে বসল।

মুহাম্মদ ইউনূস সাহেব সবসময়ই বলেন, অনেক আগে থেকেই তরুণদের বলে আসছেন যে, তোমরা চাকরি-বাকরি না খুঁজে উদ্যোক্তা হও। এখন গ্রামীণ ব্যাংক কিংবা এনজিওর কাছ থেকে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে কেউ যদি উদ্যোক্তা হতে চায়, তাহলে তো সে ইস্টার্ন প্লাজা কিংবা বসুন্ধরায় দোকান দিতে পারবে না। তার তো একটা ঝাঁকা নিয়ে রাস্তায় বসতে হবে, বা ভ্যান নিয়ে চলতে হবে। এর চেয়ে বড় উদ্যোক্তা তো তার পক্ষে হওয়া সম্ভব নয় ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে। কিন্তু সে ঝাঁকা নিয়ে যখন রাস্তায় বসে তখন তো পুলিশ তার ওপর হামলা করছে। সন্ত্রাসীরা তার ওপর হামলা করছে। এতদিন ছাত্রলীগ এসে চাঁদা চাইতো। এখন আবার অন্যরা এসে দাবি করছে। ওখান থেকে তাকে তাড়াচ্ছে। পাড়ায় পাড়ায় শান্তিরক্ষা কিংবা পরিবেশ রক্ষা কমিটি তারাও তাদেরকে তাড়া করে। তারা কোথায় যাবে তাহলে? তারা তো এই বিভিন্ন উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কারণেই এই শহরে এসে হাজির হয়েছে এবং এই বৈষম্যগুলো আরও বাড়ছে।

জ্বালানি বিদ্যুৎক্ষেত্রে যেসব নীতিমালা হয়েছে, মোশাহিদা বলেছেন, বিদ্যুতের দাম, গ্রাম-শহরের বৈষম্য, পাবলিক-প্রাইভেট সেক্টর বৈষম্য নিয়ে জানলাম। এসব বৈষম্যের কারণে দেখা যাচ্ছে যে শ্রমজীবী মানুষ, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ – তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে, মূল্যস্ফীতি বাড়ছে। তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ বাড়ছে, স্বাস্থ্যের অবস্থা, ডা. হারুনের বক্তব্যে জানলাম যে একটা অসুখ হলেই চিকিৎসা করতে গিয়ে মানুষ সর্বহারা হচ্ছে, দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাচ্ছে। জাতীয় ন্যূনতম মজুরির কথাটা আমরা অনেকদিন থেকেই বলছি। কোনো দেশে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি না থাকলে সব মজুরি নিচের দিকে টানে – নিম্নমুখী প্রবণতা জোরদার হয়। সেই নিম্নমুখী প্রবণতা শুধু শ্রমিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। অন্যান্য ক্ষেত্রে পেশাজীবী হিসেবে যারা কাজ করে তাদের নিয়মিত আয়ও, দুই নম্বর আয় নয়, তুলনামূলকভাবে নিচের দিকে থাকে।

আজ তানজীমই বলছিলেন, দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের উদাহরণ দিয়ে যে, শিক্ষকদের বেতন – বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, স্কুল শিক্ষকদের বেতন দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কম হচ্ছে বাংলাদেশে। মানে সবক্ষেত্রের মজুরিই তুলনামূলকভাবে কম। এখন কর্মসংস্থান নাই, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের অবস্থা খারাপ, তারপরে তার আয় নাই, তাদের ইনফরমাল সেক্টরের মধ্যেই আশ্রয় খুঁজতে হচ্ছে যেখানে রাষ্ট্রের কোনো দায়দায়িত্ব নাই। জনগণকে বাজারে ছুড়ে ফেলা হয়েছে। বলা হচ্ছে তোমরা নিজেরা সবাই বাজার অর্থনীতি দ্বারা পরিচালিত হও, বাজারের ‘ইনভিজিবল হ্যান্ড’ সব ঠিক করবে। রাষ্ট্র কিছু করতে পারবে না। না, আসলে কোনো ইনভিজিবল হ্যান্ড না, কতিপয় ‘ভিজিবল হ্যান্ড’ সব সম্পদ কেড়ে নিচ্ছে।

বলা হচ্ছে তোমরা নিজেরা সবাই বাজার অর্থনীতি দ্বারা পরিচালিত হও, বাজারের ‘ইনভিজিবল হ্যান্ড’ সব ঠিক করবে। রাষ্ট্র কিছু করতে পারবে না। না, আসলে কোনো ইনভিজিবল হ্যান্ড না, কতিপয় ‘ভিজিবল হ্যান্ড’ সব সম্পদ কেড়ে নিচ্ছে।

অদৃশ্য সরকারের কথা

আমার একটা বইয়ের নাম – রাষ্ট্র আছে, রাষ্ট্র নাই । যেখানে জনগণের দরকার সেখানে রাষ্ট্র নাই। তার স্বাস্থ্যের জন্য নাই, শিক্ষার জন্য নাই, নিরাপত্তার জন্য নাই, তার সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য নাই। কিন্তু সে যদি একটা প্রতিবাদ করে, কিংবা এমনকি দাবি নিয়ে কথা বলতে গেলেও তো রাষ্ট্র আছে। মানে প্রতিবাদ করলে রাষ্ট্র আছে, কিন্তু তার অধিকারের জন্য রাষ্ট্র নাই। এই শিল্প, কৃষি, ইনফরমাল সেক্টর, জ্বালানি, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, চিকিৎসা – এসব জায়গায় কী ধরনের পরিবর্তন হবে? বৈষম্যহীন বাংলাদেশ করতে হলে এগুলো অনুসন্ধান করতে হবে এবং সামগ্রিক পরিবর্তন করতে হবে।

সেই পরিবর্তন আপনি যখন করতে যাবেন তখন দেখবেন একটা অদৃশ্য সরকার, যেটা আমি বলতে যাচ্ছিলাম, যারা বাংলাদেশের এসব নীতি প্রণয়ন করে, কিন্তু দায়দায়িত্বের আলোচনায় কখনো আসে না। শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনামলে, শ্বেতপত্র থেকে, দুর্নীতি লুটপাটের যে তথ্যগুলো বের হয়েছে সেগুলো আমাদের কাছে খুব নতুন তথ্য নয়। কিন্তু তারা কষ্ট করে অনেক তথ্য জড়ো করেছেন সেটা অনেক ভালো কাজ। কিন্তু এই শেখ হাসিনার সরকার যে এই কাজগুলো করতে পারল, তার পেছনে যারা সেই সময় তাকে সমর্থন দিয়েছে, প্রশংসা করেছে, তাদেরকে তো দায়দায়িত্ব নিতে হবে। তখন বিশ্বব্যাংক কী বলেছে? আইএমএফ কী বলেছে? এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক কী বলেছে? তারা বলেছে যে এটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট মিরাকল! একটা আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাচিভমেন্ট শেখ হাসিনার। এটিই তো তারা বলেছে সবসময়, ইন্টারন্যাশনালি প্রচার করেছে যে শেখ হাসিনা সাংঘাতিক রকমের একটা উন্নয়ন মডেল করেছে। কেন বলেছে? কারণ, যে নীতিমালার কারণে শেখ হাসিনার উন্নয়নে এই লুণ্ঠন এবং সম্পদ পাচারের মডেলটা দাঁড়িয়েছিল, সেই নীতিমালা প্রণয়নের প্রধান কারিগর হচ্ছে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি গোষ্ঠী। যারা বিশ্ব পুঁজিবাদের কিংবা সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে, আমাদের দেশের পুঁজিপতি গোষ্ঠীর মুরুব্বি হিসেবে, তাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে, তাদের বৈধতা দান করে। তাদের তো জবাবদিহির মধ্যে আনতে হবে। তাদের অ্যাকাউন্টেবল যদি করা না হয়, এবং তাদের নির্দেশিত পথেই যদি অর্থনীতি চলে, যেটা চলছে এখন, অন্তর্বর্তী সরকারও তো আইএমএফের, বিশ্বব্যাংকের ওপরই ভরসা করছে, তাদের তৈরি করা পথেই চলছে।

শেখ হাসিনার সরকার যে এই কাজগুলো করতে পারল, তার পেছনে যারা সেই সময় তাকে সমর্থন দিয়েছে, প্রশংসা করেছে, তাদেরকে তো দায়দায়িত্ব নিতে হবে। তখন বিশ্বব্যাংক কী বলেছে? আইএমএফ কী বলেছে? এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক কী বলেছে?

আজ শিক্ষা খাতের যে অবস্থা, স্বাস্থ্য খাতের যে অবস্থা, পাটের যে অবস্থা কিংবা জ্বালানি খাতের যে অবস্থা, রেলওয়ের যে অবস্থা, আমাদের পানি সম্পদের যে অবস্থা, নদীর যে অবস্থা, প্রতিটির পেছনে দেখবেন যে এদের প্রজেক্ট আছে। সেখানে বাংলাদেশের কিছু কনসালট্যান্ট আছে, অর্থনীতিবিদ আছে, বিশেষজ্ঞ আছে, আমলাতন্ত্র আছে এবং কিছু ব্যবসায়ী গোষ্ঠী আছে। এটা হলো সম্মিলিত একটা জোট, একটা বিশ্বজোট। তাদের মধ্য দিয়েই অর্থনীতির এই দশা। দেশে অতিধনী পুঁজিপতি গোষ্ঠী যে তৈরি হয়েছে শক্তিশালীভাবে, এদের সামগ্রিক পরিকল্পনা ও সমর্থনের মধ্য দিয়ে তা হয়েছে। তো, তাদের ওপরই যদি আপনি ভর করেন, বৈষম্যহীনের কথা বললেন, নতুন বাংলাদেশ, স্বাধীন বাংলাদেশ – বলে ওদের ওপরই যদি ভর করে আপনি চলেন, কী পার্থক্য হবে? কোনো পার্থক্য তো হবে না।

আজ শিক্ষা খাতের যে অবস্থা, স্বাস্থ্য খাতের যে অবস্থা, পাটের যে অবস্থা কিংবা জ্বালানি খাতের যে অবস্থা, রেলওয়ের যে অবস্থা, আমাদের পানি সম্পদের যে অবস্থা, নদীর যে অবস্থা, প্রতিটির পেছনে দেখবেন যে এদের প্রজেক্ট আছে।

এই ধারায় যদি অর্থনীতি চলে, সমাজ এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে এই যে বৈচিত্র্যকে বৈষম্যে পরিণত করা, কিংবা সমাজের সকল অংশের মধ্যে আমাদের যে বিভিন্ন ধারা আছে বৈচিত্র্যময়, তাদের বদলে রাষ্ট্র যদি, যেটা মির্জা তাসলিমা বলছিলেন, প্রবলের পক্ষে হয়, এই প্রবল মানে হচ্ছে প্রবল শ্রেণি, প্রবল লিঙ্গ, প্রবল ধর্ম, প্রবল জাতি – এটা সুনির্দিষ্টভাবে বলতে হবে – তার পক্ষে এটা করাটা, এটাই তো বর্তমান পুঁজিবাদী যে ব্যবস্থা তার একটা স্বরূপ। তো, এটার থেকে বের হওয়ার কথাটাই তো বলতে হবে যদি বৈষম্যহীন বাংলাদেশের সন্ধান আমরা করতে চাই। বের হওয়ার কথাটা বলতে গেলে তো অনুসন্ধান করতে হবে প্রথমে যে সমস্যাগুলো কোথায়। কারা এর কারিগর সেটাকেও আইডেন্টিফাই করতে হবে। প্রধান অংশকে আড়াল করে, কিংবা এসব বিষয় উল্লেখ না করে, এটা উপেক্ষা করে এর পরিবর্তন হবে–এটা ভাবার তো কোনো কারণ নেই। এই বিষয়গুলো সে জন্য আমরা সর্বজনকথা থেকে, বা আমাদের সঙ্গে যারা আছেন তারা সবাই আমরা মনে করি এই বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বের সঙ্গে ও বিস্তারিতভাবে আমাদের আলোচনা করা উচিত। এবং যেসব রাজনৈতিক শক্তি জনগণের পক্ষে কাজ করে তাদের দিক থেকে এসব বিষয় বারবার জনগণের সামনে উপস্থিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

রাজনৈতিক দলের সংস্কার

এর সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সংস্কারের আওয়াজও আমাদের তোলা দরকার, যেটা আজকের আলোচনাতেও এসেছে। কয়েকটা পরিবর্তন খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটা হচ্ছে যে রাজনৈতিক দলে যারা নেতৃত্ব দেবেন, তাদের একটা অবসরের বয়স ঠিক করা। মানে চিরদিন নেতা থাকার যে একটা সংস্কৃতি আমাদের এখানে, সেখান থেকে রাজনৈতিক দলগুলোকে বের করা। দুই নম্বর হচ্ছে যে, সকল পর্যায়ের কমিটি যেন নির্বাচনের মাধ্যমে হয়। আমাদের এখানে ধরেন, বিএনপির কিংবা আওয়ামী লীগের যেসব সম্মেলন হয়, তিন দিন চার দিন, বিশাল সম্মেলন হলো, সম্মেলন হওয়ার পর একেবারে শেষে গিয়ে, তারপর সম্মিলিতভাবে একটা সিদ্ধান্ত হয় যে নেত্রী সব ঠিক করবেন। এটা তো কোনো পদ্ধতি হতে পারে না। সেই নেত্রী কমিটি ঠিক করে। সেই কমিটি আবার ছাত্র সংগঠন, যুব সংগঠন ঠিক করে। সেখানে সদস্য হওয়ার জন্য, সম্পাদক হওয়ার জন্য আবার বিভিন্ন চাঁদা দিতে হয়, প্রচুর টাকাপয়সা দিয়ে একেকজন হয়তো একটা জেলা কমিটি বা থানা কমিটির লোক হয়। এটা আমাদের জনগণের মধ্য থেকে দাবি তুলতে হবে যে রাজনৈতিক দলের সমস্ত পর্যায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি হতে হবে। এবং তৃতীয়ত, জাতীয় রাজনৈতিক দল তাকেই বলা যাবে যে দলে সমাজের সকল বৈচিত্র্যের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। মানে নারী, পুরুষ, অন্য লিঙ্গ, অন্যান্য ধর্ম, বিভিন্ন বিশ্বাস, তাদের সবার প্রতিনিধিত্ব যদি না থাকে তাহলে আমরা এটাকে জাতীয় রাজনৈতিক দল বলব কী করে?

পরিবর্তনের পথ

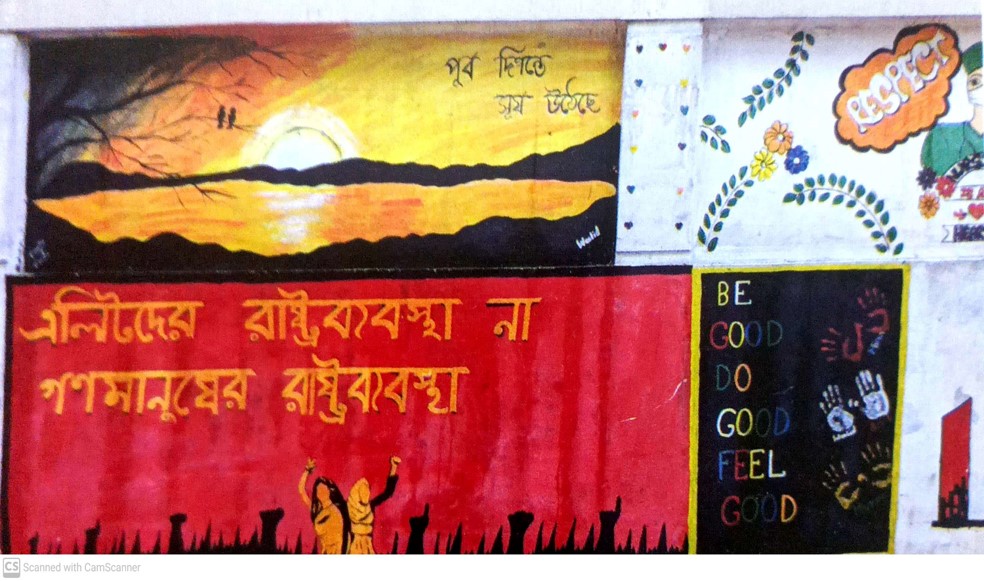

আমরা জানি, বর্তমানে যে ব্যবস্থার মধ্যে আমরা আছি সেই ব্যবস্থায় এই পরিবর্তনগুলো খুব কঠিন। কিন্তু কঠিন হলে কী হবে? আমাদের তো বলতে হবে কথাগুলো। কারণ পরিবর্তনটা করতে হবে আসলে। পরিবর্তনকামী অনেক মানুষ আছে, এটা আমরা গণঅভ্যুত্থানের সময় দেখেছি। দেওয়ালের চিত্র থেকে সমাজের প্রত্যাশা বুঝলাম। সেই দেওয়ালের চিত্রগুলোকেই যদি আমরা ঘোষণাপত্র হিসেবে বিবেচনা করি – প্রোক্লেমেশন, ম্যানিফেস্টো এসব অনেক কথাবার্তা হচ্ছে – সেটা ইতোমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে দেওয়ালের মধ্যে। সেই দেওয়ালের মধ্যে যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে, বর্তমান সরকার এবং সরকার-ঘনিষ্ঠ যে সংগঠনগুলো তারা অনেক পেছানো তার থেকে। দেওয়ালে যে সাম্য, মৈত্রী, সহিষ্ণুতা, বৈচিত্র্যের ঐক্য, শোষণ থেকে মুক্তি, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছিল – বর্তমান সরকার বা তাদের ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে তাদের কথাবার্তার কোনো প্রতিফলন আমরা দেখি না।

দেওয়ালে যে সাম্য, মৈত্রী, সহিষ্ণুতা, বৈচিত্র্যের ঐক্য, শোষণ থেকে মুক্তি, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছিল – বর্তমান সরকার বা তাদের ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে তাদের কথাবার্তার কোনো প্রতিফলন আমরা দেখি না।

আমরা ওই দেওয়ালের গ্রাফিতিগুলোকেই ধরব এই গণঅভ্যুত্থানের ঘোষণা হিসেবে। এবং তাকে আমরা সামনে অগ্রসর করার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক, তাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক যে ধরনের কার্যক্রম দরকার তা করব। এবং সামিনা লুৎফা যেমন বলেছেন যে নীরবতা, চুপ করিয়ে দেওয়া, থামিয়ে দেওয়ার যে চেষ্টা তার বিরুদ্ধে আরও বেশি সরব হওয়া, আরও বেশি সক্রিয় হওয়া সেটিই হচ্ছে আমাদের একমাত্র পথ। আমি আশা করি, বিভিন্ন ধরনের তৎপরতার মধ্য দিয়ে সেই আকাঙ্ক্ষা এবং শক্তিটাই তৈরি হবে। আমি নিশ্চিত যে, এ ধরনের আরও অসংখ্য উদ্যোগ ছাড়া, এবং আরও অসংখ্য এ রকম চেষ্টা ছাড়া, বড় ধরনের পরিবর্তনের সূচনা করতে পারব না। কিন্তু সেটা অবশ্যই করা যাবে এবং পরিবর্তন যে করা যাবে গত গণঅভ্যুত্থান হচ্ছে তার একটা প্রমাণ। আরও বড় পরিবর্তনও সম্ভব। তো, সেই সম্ভাবনা সামনে রেখেই আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকের আলোচনা পর্ব আমরা এখানেই শেষ করছি।

অনুলিখন: মাহতাব উদ্দীন আহমেদ

আনু মুহাম্মদ: সম্পাদক, সর্বজনকথা। ইমেইল: sarbojonkotha@gmail.com