গত ১৬ বছরের অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ

জাতীয় বাজেটের কাঠামোগত আট সমস্যা

মাহতাব উদ্দীন আহমেদ

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম বাজেটসহ গত ১৬ বছরের বাজেটের মূল দিকগুলো পরীক্ষা করা হয়েছে এই লেখায়। লেখক গত সরকারের ১৬টি বাজেট এবং এইবারের অন্তর্বর্তী সরকারের বাজেটগুলোর মধ্যে অনেক পদ্ধতিগত অভিন্নতা পেয়েছেন। তিনি এই বাজেটগুলোতে প্রধানত আটটি কাঠামোগত সমস্যা সনাক্ত করেছেন। এই লেখায় তথ্যযুক্তিসহ এগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এর পরিবর্তনের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু সুপারিশও করা হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকার তাদের প্রথম বাজেট (সম্ভবত শেষ বাজেট) পাস করেছে গত ২২ জুন। গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে গঠিত এই সরকারের কাছ থেকে এটা আশা করাটা ‘অমূলক’ ছিল না যে তারা বাজেটের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ আমলের ধারাবাহিকতা থেকে বের হয়ে আসবে বা নিদেনপক্ষে বের হয়ে আসার চেষ্টা করবে। কিন্তু যেটা দেখা গেল প্রায় এক বছর চলে গেলেও বিভিন্ন খাতে সংস্কারের ক্ষেত্রে যেমন অন্তর্বর্তী সরকার এখন পর্যন্ত কার্যকর কোন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে পারে নাই, আদৌ পারবে কিনা সেটা নিয়েও এখন ঘোরতর সন্দেহ তৈরি হয়েছে, বাজেটের ক্ষেত্রেও তেমনি তারা কোন রকম সংস্কারের পথে না হেঁটে সেই একই ধারাটিকেই অব্যাহত রেখেছে। ফলে আওয়ামী লীগ আমলে কিংবা বিগত সরকারগুলোর আমলে বাজেটের যে প্রধান প্রধান সমস্যা ছিল, সেই সকল সমস্যাই, অন্তর্বর্তী সরকারের দেয়া বাজেটে, দুই একটি ব্যতিক্রম বাদে প্রায় একইরকম রয়ে গেছে। শুধু তাই নয় কোথাও কোথাও সেই সমস্যাগুলোকে আরও প্রকট করা হয়েছে। কেবল এক মোটমুটি ‘তেলবাজি মুক্ত’ বাজেট বক্তৃতাই এক্ষেত্রে একমাত্র কার্যকর পরিবর্তন।

বাজেট আলোচনার সীমাবদ্ধতা

আমাদের এখানে বাজেটের আলোচনাকে এত যান্ত্রিকভাবে করা হয় এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সেই আলোচনাগুলোকে এমন সংকীর্ণভাবে গন্ডীবদ্ধ করে ফেলা হয় যে বাজেট দেয়ার পরে মিডিয়াতে মূল মনোযোগ সীমাবদ্ধ থাকে মূলত অল্প কিছু বিষয়েই। যেমন: বাজেটের আকার কেমন, সেটি কতটা বড়, বাজেট বাস্তবায়নযোগ্য কিনা, বাজেট বিনিয়োগবান্ধব কিনা, ব্যবসাবান্ধব কিনা, বিভিন্ন খাতে কত টাকার অংকে বরাদ্দ কত বাড়লো, কিংবা কমলো ইত্যাদি। বাজেট কতটা কৃষিবান্ধব হল, শ্রমিকবান্ধব হল এগুলো নিয়ে ইদানিংকালে সামান্য কিছু আলাপ অবশ্য শোনা যায় কিন্তু সেটা অন্য আলাপগুলোর তুলনায় খুবই অপ্রতুল।

অন্যদিকে বাজেটের আলাপকে এমনভাবে একটা “পন্ডিতদের বিষয়” কিংবা “অর্থনীতিবিদদের” বিষয় করে রাখা হয়েছে যে সাধারণ মানুষের কাছে বাজেটের বেশিরভাগ আলাপই দুর্বোধ্য ঠেকে। তাদের কাছে বাজেটের মূল আলাপ হিসেবে যেটাকে সামনে আনা হয় তা হল কোন কোন জিনিসের দাম বাড়বে কিংবা কমবে। শুধু তাই নয় মিডিয়াতে নিয়মিতভাবেই বাজেট দেয়ার পরে সাধারণ মানুষের বরাত দিয়ে একটা রিপোর্ট হয় যার মর্মবানী হল – ‘গরীবের আবার কিসের বাজেট?’ এভাবে এই ধাঁচের আলোচনা সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা কন্ডিশন্ড রিফ্লেক্স তৈরি করে। বারবার যার অনুরণনে বাজেট নিয়ে জানার ক্ষেত্রে, অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের উৎসাহ আরও কমে যায়। তারা ধরেই নেন যে বাজেট যখন আসবে, তখন তাদের আতঙ্কিত থাকতে হবে- কোন কোন জিনিসপত্রের জানি দাম বেড়ে যায়! তারা ধরেই নেন যে সরকার বাজেটের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দের যে একটা করে সংখ্যা ছুঁড়ে দেবে, সেটাকে বিনাপ্রশ্নে মেনে নিয়ে তারা বড়জোর সেই সংখ্যার অভিঘাত বা প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন। কিন্তু খোদ সংখ্যা বা খাতটি নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই।

এই পুরো ব্যাপারটিই, অর্থাৎ দুর্বোধ্য ভাষা, পন্ডিতী আবহ তৈরি – এসব কিছুর পেছনে একটা রাজনীতি কাজ করে। সেই রাজনীতির নাম শাসকের রাজনীতি। সাধারণ মানুষকে বাজেটের বিস্তারিত আলোচনা থেকে দূরে রাখতে পারলে লাভ কার? লাভ হয় শাসকদের। আর সেই শাসক যদি হয় স্বৈরাচারী কিংবা দুর্নীতিবাজ তাহলে তো কথাই নেই। অথচ বাজেটের অর্থায়নের সিংহভাগই করেন সাধারণ মানুষ, যাদের আমরা ‘আমজনতা’ হিসেবে আখ্যায়িত করি। বাজেটের অর্থায়নে রিকশাচালকসহ শ্রমজীবী মানুষের দেয়া ভ্যাটের টাকাও আছে। অথচ এমন একটা পরিবেশ তৈরি করা আছে যে তারা কোনদিন কল্পনাতেও ভাববেন না যে বাজেটের ক্ষেত্রে ওই টাকার হিসাব তার পাওনা আছে সরকারের কাছ থেকে! অন্যদিকে যারা জনগণের রাজনীতি করেন বলে দাবি করে সেই রাজনৈতিক দলগুলোর বাজেট বিষয়ক সমালোচনাগুলোও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একই রকম যান্ত্রিক এবং প্রায়শই রেটরিকাল। সেই একই গৎবাঁধা – ‘গণবিরোধী বাজেট’, ‘গরীব মারা বাজেট’, ‘জনগুরুত্বপূর্ণ খাতে বরাদ্দ বাড়াও’ ইত্যাদি কতগুলো গড় কথা বলার চেয়ে বেশি গভীরে তারা সচরাচর যেতে পারেন না।

ফলে, সামগ্রিকভাবেই বাজেটকে এখানে চিত্রায়িত করা হয় সরকারের নিছক একটি আয় ব্যয়ের দলিল হিসেবে। আর এইসব কিছু করার মধ্য দিয়ে বাজেটের যে আসল মর্মবস্তু সেটিকেই আড়াল করার আয়োজন করা হয়। মর্মবস্তুর দিক থেকে বাজেট আসলে কী? বাজেট আসলে একটা রাজনৈতিক দলিল। বাজেটে শাসকদের তথা সরকারের উন্নয়ন দর্শন প্রতিফলিত হয়। যে দল ক্ষমতায় আছে তারা আগামী এক বছর কোথায় কোথায় কী নীতি নিতে যাচ্ছে, কোথায় কীভাবে তারা জনগণের সাথে বেইমানি করতে যাচ্ছে কিংবা কোথায় তারা জনস্বার্থে কাজ করতে যাচ্ছে, কোথায় কীভাবে তারা পরিবেশ ধ্বংস কিংবা রক্ষা করতে যাচ্ছে, কোথায় কোথায় তারা স্বৈরাচারী কিংবা ফ্যাসিস্ট হয়ে উঠতে যাচ্ছে – এই সবকিছুরই প্রতিফলন বাজেটে থাকে। কিন্তু সেটি ধরতে হলে বাজেট দেখার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিটি পাল্টাতে হয়। সেক্ষেত্রে ‘কংক্রীটকেন্দ্রীক’, ‘নির্মাণকেন্দ্রীক’ ‘প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রীক’ উন্নয়ন দর্শনের বদলে গ্রহণ করতে হয় মানুষকেন্দ্রীক, প্রাণ-প্রকৃতিবান্ধব, গণতান্ত্রিক উন্নয়ন দর্শন। আর তখনই বাজেটের বরাদ্দগুলো ভিন্ন অর্থ নিয়ে আমাদের কাছে ধরা দেয়। উঠে নানা প্রশ্নও, যেগুলো কখনো উত্থাপনই করা হয় না।

ফলে যে বাজেটটিকে শাসকদল, মাফিয়াগোষ্ঠী, দুর্নীতিবাজ, বনখেকো, নদীখেকো কিংবা ভূমিদস্যুদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মনে হতে পারে যে খুবই দারুণ কিংবা যুগোপযোগী কিংবা বড়জোর ‘যথেষ্ট নয়’, সেই একই বাজেট যদি সর্বজন, সর্বপ্রাণ এবং গণতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় তাহলে সেটিকিই মনে হতে পারে একটি সর্বগ্রাসী ধ্বংসের আয়োজন। সর্বজন, সর্বপ্রাণ ও গণতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তখন অবধারিতভাবে প্রশ্ন উঠবে যে বাজেট যদি পূর্ণ বাস্তবায়নযোগ্য হয়ও, তাতে দেশের জনগণ, পরিবেশ কিংবা গণতন্ত্রের কী উপকার হবে? তখন আরও প্রশ্ন উঠবে যে, বাজেট যদি পূর্ণ বিনিয়োগবান্ধব, ব্যবসাবান্ধবও হয় সেই বিনিয়োগ ও ব্যবসা আমার দেশের মানুষের কতটুকু উপকার করবে?

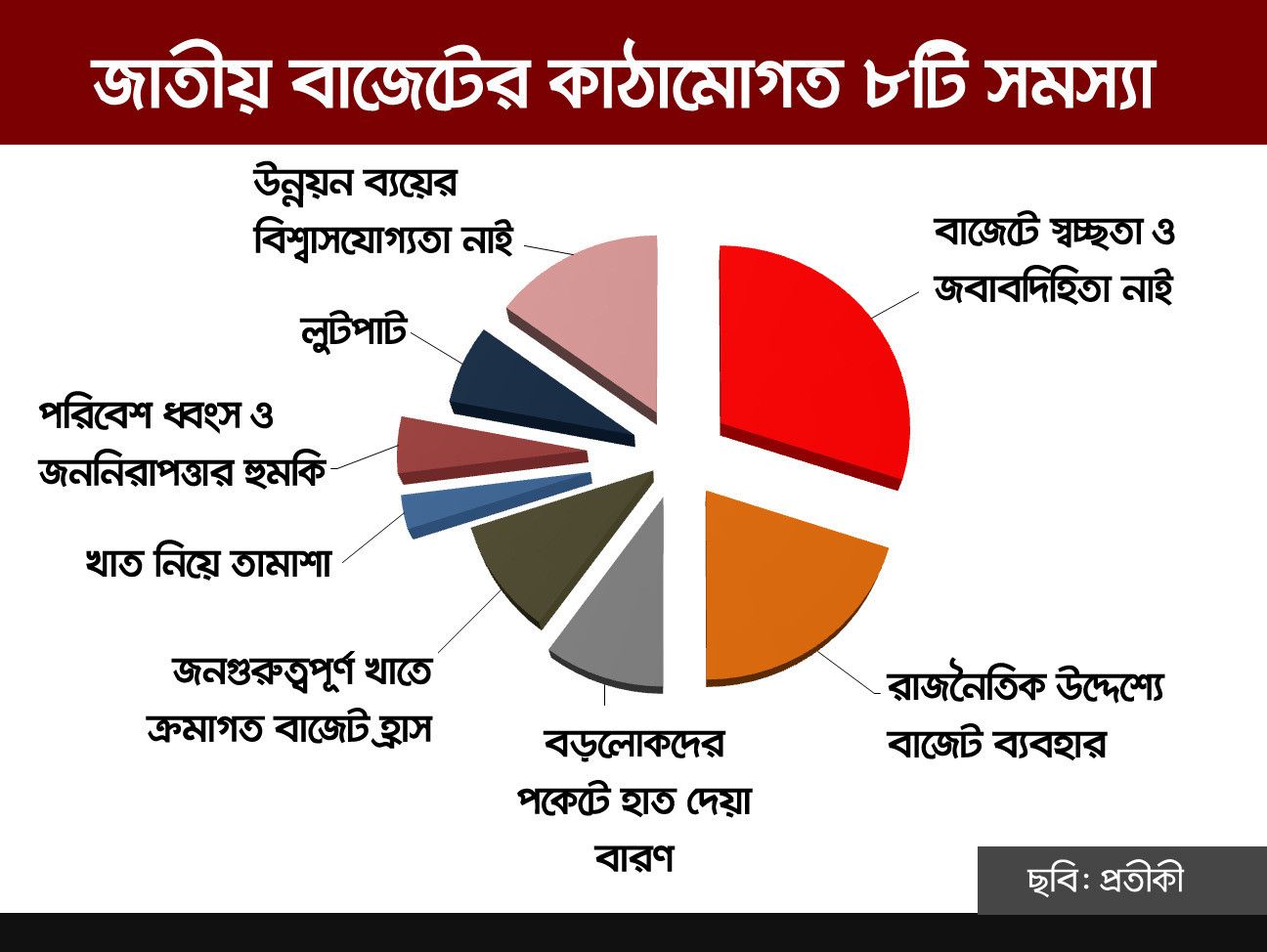

গত ১৬ বছরের বাজেটের প্রধান ৮টি সমস্যা

সর্বজন, সর্বপ্রাণ ও গণতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আওয়ামী লীগ আমলের ১৬টি বাজেট এবং এইবারের অন্তর্বর্তী সরকারের বাজেটে প্রধানত ৮টি কাঠামোগত সমস্যা দেখা যায়। এগুলো হল: (১) বাজেটের কোন ধরনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা না থাকা, (২) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বাজেটের পক্ষপাতমূলক ব্যবহার, (৩) বাজেটের অর্থায়নের ক্ষেত্রে ধনীদের ছাড় দিয়ে সাধারণ মানুষ ও মধ্যবিত্তের উপর ক্রমাগত খড়গহস্ত হওয়া, (৪) জনগুরুত্বপূর্ণ খাতে ক্রমাগত শতাংশের হিসেবে বরাদ্দ হ্রাস করা, (৫) খাতের সংজ্ঞায়ন নিয়ে তামাশা কিংবা প্রতারণা করা, (৬) পরিবেশ ধ্বংস করা এবং জননিরাপত্তাকে প্রবল হুমকির মুখে ফেলা, (৭) লাগামহীন লুটপাট এবং (৮) উন্নয়ন ব্যয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়া। এই প্রবন্ধের বাকি অংশে এই ৮টি সমস্যা নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

বাজেটে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কোথায়? কতটুকু প্রকাশ হয় আর কতটুকু গোপন থাকে?: গত ১৬ বছরের বাজেটের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল এই বাজেটগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কোন রাস্তা রাখা হয়নি। সরকার আমাদের সামনে কতগুলো সংখ্যা ছুঁড়ে দেন। আমাদের তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। সেই সংখ্যার প্রকৃত মানে কী সেটা বোঝার কোন রাস্তা আমাদের জন্য নেই। বাজেটকে যেভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় সেটা হল হিমশৈলের চূড়ার মতো। আমরা শুধু চূড়াটাকেই দেখতে পাই নিচের বিশাল অংশটাই আমাদের সামনে গোপন রাখা হয়। অথচ বাজেটে যে টাকাটা খরচ করা হয় সেটি জনগণেরই টাকা। ফলে খরচ করা টাকার চূড়ান্ত বিস্তারিত হিসাব জানার অধিকার জনগণের আছে। কেউ বলতে পারেন যে সরকার তো ঋণও নেয়। কিন্তু ঋণের টাকাও দিনশেষে পরিশোধ করা হয় জনগণের টাকা দিয়েই। ফলে জনগণ একদিকে টাকা দিবে সরকারকে খরচ করার জন্য, আর অন্যদিকে সরকার তাদেরকে সত্যিকারের বিস্তারিত হিসেব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করবে না যাতে জনগণ সরকারের করা খরচের যৌক্তিকতা, নায্যতার চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ না করতে পারেন – এটা তো হতে পারে না। কিন্তু তাই হয়ে আসছে। সরকার বাজেটের কতগুলো মোটাদাগের হিসাব ছাড়া আর কিছুই জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে না।

পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয়ের বিবরণ দেখে কতটুকু বোঝা যায়: সরকার আমাদের কাছে বাজেটের বিভিন্ন খাতের যে হিসাব উপস্থাপন করেন সেটির দুই ভাগ থাকে – পরিচালন ব্যয় এবং উন্নয়ন ব্যয়। এর মধ্যে পরিচালন ব্যয়ই সবচেয়ে বড় অংশ। সেই পরিচালন ব্যয়ের ব্রেকডাউন পাওয়া যায় দুই ভাবে। প্রথমত অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে খাত ভিত্তিক মঞ্জুরী বরাদ্দের মধ্যে ৪ ডিজিটের ইকোনমিক কোডে পরিচালন ব্যয়ের কিছু ব্রেকডাউন দেয়া থাকে। আবার বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ওয়েবসাইটে গেলে তাদের বাজেটের ঘরে আরও একটু বিস্তারিতভাবে পরিচালন ব্যয়ের ব্রেকডাউন দেয়া থাকে। এটিকে পরবর্তীতে এই লেখায় পরিচালন ব্যয়ের ‘সর্বোচ্চ বিস্তারিত বিবরণ’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে। তো, পরিচালন ব্যয়ের সেই সর্বোচ্চ বিস্তারিত বিবরণে, পরিচালন ব্যয়কে আবর্তক ব্যয় এবং মূলধন ব্যয়ে আলাদা করে সেই আবর্তক ও মূলধন ব্যয়ের নানারকম ‘বিস্তারিত’ ব্রেকডাউন সেখানে দেয়া থাকে। এখন সমস্যা হল ওই ‘বিস্তারিত’ ব্রেকডাউন দেখেও পরিচালন ব্যয়ের আসল তাৎপর্যটি বোঝার কোন উপায় আসলে সাধারণ মানুষ বা আমজনতার জন্য থাকে না। উদাহরণ হিসেবে এখানে জননিরাপত্তা বিভাগের ওয়েবসাইটে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের পরিচালন ব্যয়ের যে ‘বিস্তারিত’ বাজেট দেয়া হয়েছে, তার মধ্য থেকে শুধু সচিবালয়ের জন্য জননিরাপত্তা বিভাগের পরিচালন ব্যয়ের যে ব্রেকডাউনগুলো আছে সেখান থেকে কিছু তথ্য দেখা যাক।

সচিবালয়ে জননিরাপত্তা বিভাগের জন্য ২০২৪-২৫ অর্থবছরের পরিচালন ব্যয় ছিল ১০৪ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছিল ১৭ কোটি ১২ লাখ ৬০ হাজার টাকা, যার মধ্যে বিশেষ সুবিধা বাবদ ধরা ছিল ৫০ লাখ টাকা। এখন প্রশ্ন হল এই যে ৫০ লাখ টাকার বিশেষ সুবিধা এটা দেখে সাধারণ মানুষের পক্ষে কি আদৌ কিছু বোঝা সম্ভব যে এর মানে আসলে কি? এটি আদৌ প্রয়োজনীয় নাকি নাকি অপ্রয়োজনীয় সেটি এই ‘বিশেষ সুবিধা’ লেখা থেকে মানুষ কীভাবে বুঝবেন?

ওই অর্থবছরে সচিবালয়ের ওই বিভাগের পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে আরও দেখা যাচ্ছে যে: তারা ওই অর্থবছরে ১৬ লাখ টাকার পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী কিনবেন, ১৫ লাখ টাকার ক্রীড়া সামগ্রী কিনবেন, আপ্যায়নের পিছনে আড়াই কোটি টাকা খরচ করবেন, সেমিনারের পিছনে ২ কোটি ৩০ লাখ টাকা ব্যয় করবেন, প্রশিক্ষণের জন্য ৩ কোটি টাকা ব্যয় করবেন, ১ কোটি ২০ লাখ টাকার পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট কিনবেন, ভ্রমণের পিছনে খরচ করবেন আরও ৩ কোটি টাকা। এখন মানুষের তো জানা দরকার যে ১৬ লাখ টাকা দিয়ে একটা দপ্তর কী ‘বিশেষ’ পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী কিনবেন, কেন এত খরচ? কিসের ক্রীড়া সামগ্রী কিনবেন? জননিরাপত্তা বিভাগের সচিবালয়ে ক্রীড়া সামগ্রী কেন লাগবে? কিংবা আপ্যায়নের পিছনে এত ব্যয় করার কি যৌক্তিকতা? জানা দরকার যে এই কোটি কোটি টাকা খরচ করে সেমিনার কিংবা প্রশিক্ষণ এগুলোতে আসলে কী হবে? কিসের সেমিনার, কয়টি সেমিনার, কিসের প্রশিক্ষণ, কতজনের প্রশিক্ষণ? জানা দরকার যে গাড়ির তেল পোড়ানোর জন্য কেন কোটি টাকার উপর খরচ? কিংবা কেন কোটি কোটি টাকা দিয়ে ভ্রমণ? কোথায় কোথায় ভ্রমণ করবেন? কতজন? কোন যানবাহন ব্যবহার করবেন? কী মানের আবাসন সুবিধায় থাকবেন? কেন? অথচ এগুলোর কোন জবাব পাওয়ার সুযোগ ওই পরিচালন ব্যয়ের বিবরণে নাই।

ওই অর্থবছরে সচিবালয়ের ওই বিভাগের পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে আরও যা দেখা যাচ্ছে- তারা ১০ কোটি টাকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি, আড়াই কোটি টাকার কম্পিউটার সামগ্রী, ১ কোটি ২০ লাখ টাকার স্টেশনারি পণ্য, ৫০ লাখ টাকার ব্যবহার্য সামগ্রী কিনবেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি কি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জাম কিংবা কোন কোন কম্পিউটার সামগ্রী কিংবা কোন কোন স্টেশনারি পণ্য কিংবা কি কি ‘ব্যবহার্য সামগ্রী’ কি দরে কিনে তারা এত টাকা ব্যয় করবেন এইসব খাতে? এগুলোরও কোন হিসাব বা ব্যাখ্যা নাই। ফলে মানুষের ক্ষেত্রে এক্ষেত্রেও বোঝার কোন উপায় নাই যে এটা কতটুকু যৌক্তিক কিংবা অযৌক্তিক ব্যয়।

ওই অর্থবছরে সচিবালয়ের ওই বিভাগের পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে আরও যা দেখা যাচ্ছে: তারা ওই বছর ২ কোটি টাকার কম্পিউটার সফটওয়্যার কিনবেন, ৩ কোটি টাকার আসবাব কিনবেন, ৩ কোটি টাকার বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কিনবেন, গাড়ির পিছনে ব্যয় করবেন ২ কোটি টাকারও বেশি, ভবন ও স্থাপনা মেরামতে ব্যয় করবেন ৩ কোটি এবং ‘অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি’ মেরামতে ব্যয় করবেন ১২ কোটি টাকা। এখন এইসব মোটাদাগের ‘হিসাব’ দেখে কারও পক্ষে কি কোন কিছু বোঝা সম্ভব যে এসব ক্রয় কিংবা মেরামতে এই কোটি কোটি টাকা অর্থ ব্যয়ের যৌক্তিকতা কতটুকু? সম্ভব নয়। অন্যদিকে এই প্রশ্নও তোলা দরকার যে সচিবালয়ের কেন প্রত্যেক বছর আসবাব কিংবা গাড়ি কিনতেই হবে?

আপাতদৃষ্টিতে কারো মনে হতে পারে যে, সরকারের মোট বাজেটের তুলনায় এগুলো তো সামান্য অতি তুচ্ছ কয়েক কোটি টাকা মাত্র। কিন্তু আদতে এটি তা নয়। এখানে কেবল জননিরাপত্তা বিভাগের সচিবালয়ের হিসাব দেয়া হয়েছে। সচিবালয় ছাড়াও ওই বিভাগে আরও বহু দপ্তর আছে। সরকারের মোট ৬১টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ আছে। এই সকল মন্ত্রনালয় ও বিভাগের সকল দপ্তরের এইসব ছোট ছোট ব্যয়গুলো যোগ করলে সেটি যথেষ্ট বিশাল একটি সংখ্যায় পরিণত হয়ে যায়। সে ব্যাপারে একটু পরে আলাপ করছি। অন্যদিকে কেউ ভাবতে পারে যে এসবের বিস্তারিত ব্রেকডাউন অর্থাৎ কোন কোন পণ্য, কি দরে, কয়টি – এসবের তথ্য সম্ভবত সরকারের ক্রয় পরিকল্পনায় দেয়া থাকে। থাকাই উচিত ছিল। কিন্তু আসলে সরকারের যে ক্রয় পরিকল্পনা জনগণের জন্য ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করা হয় সেখানে গেলে এসব পাওয়া যায় না। জননিরাপত্তা বিভাগেরই ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা থেকে একটা নমুনা দেয়া যাক। সেখানে গেলে দেখা যায় তারা সেখানে দিয়েছেন যে ১ কোটি ২০ লাখ টাকার স্টেশনারি ও ক্রোকারিজ কেনা হবে। তো সেই পণ্যের পরিমাণের ঘরে দেয়া লিখে রাখা হয়েছে ‘লিস্ট ওয়ান এনক্লোজড’ অর্থাৎ সংযুক্তি ১। কিন্তু ওই ক্রয় পরিকল্পনার শেষে গিয়ে সেই ‘লিস্ট ওয়ান’ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ তারা সেটিকে আপলোড করার প্রয়োজনও বোধ করেননি!

এখন মানুষ তো অন্তত এতটুকু আশা করতে পারে যে, পরিচালন ব্যয়ের ওই আপাত সর্বোচ্চ ‘বিস্তারিত’ বিবরণ – যার থেকে নানা তথ্য উপরে উল্লেখ করা হয়েছে – সেই ‘বিস্তারিত’ বিবরণ অন্তত প্রত্যেক বছরের বাজেট পেশ করার সাথে সাথেই পাওয়া যাবে। কিন্তু বাস্তবতা হল সেটাও পাওয়া যাচ্ছে না। যেমন এই বছর অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট দিল। সরকারের মোট ৬১টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে বাজেটকে পরিচালন ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয়ে ভাগ করে পেশ করা হয়। তো সেই ৬১টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ওয়েবসাইটগুলোতে গেলে দেখা যাচ্ছে যে সেগুলোর মধ্যে মাত্র ১টি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য পরিচালন ব্যয়ের ওই ‘বিস্তারিত’ বিবরণটি আপলোড করা হয়েছে। সেটি হল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। অন্যদিকে এখন পর্যন্ত ২০২৪-২৫ অর্থবছর, অর্থাৎ গত অর্থবছরের পরিচালন ব্যয়ের সর্বোচ্চ বিস্তারিত বিবরণটি আপলোড করা হয়েছে মাত্র ২৪টি বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ে। আর পরিচালন ব্যয়ের কোন অর্থবছরেরই এই ‘সর্বোচ্চ বিস্তারিত বিবরণ’ কখনোই আপলোড করা হয়নি এমন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সংখ্যা ১৩টি। অথচ এই কাজটি করতে সরকারের সর্বোচ্চ কয়েক ঘন্টা সময় লাগার কথা। অন্তর্বর্তী সরকার এই কয়েকটি ঘন্টা ব্যয় করে সরকারের বিভাগ ও মন্ত্রণালয়গুলোকে দিয়ে এই বিবরণ আপলোড করার সময় পেল না! একটা বাজেট পাশ হয়ে গেল অথচ জনগণের সামনে পরিচালন ব্যয়ের ওই সামান্য বিস্তারিত বিবরণটুকু দাখিল করার কোন তাগিদ বা প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করলেন না? তাহলে তারা কী সংস্কার করবেন? আসলেই কি তারা সংস্কার করতে চান?

বাজেটের আরেকটি যে ব্যয়, অর্থাৎ উন্নয়ন ব্যয়, তার ক্ষেত্রে অবশ্য সরকার এই ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ ধরে আবর্তক ও মূলধন ব্যয়ের ওই আপাত ‘সর্বোচ্চ বিস্তারিত’ ব্রেকডাউনগুলো দিয়েছেন। সেটা পাওয়া যায় অর্থবিভাগের ওয়েবসাইটে। সেখান থেকে হিসাব করে দেখা যাচ্ছে উন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে ২,৯৩১ কোটি টাকাই চলে যাবে শুধু আপ্যায়ন, আসবাব, সেমিনার, স্টেশনারি আর গাড়ির পিছনে। যার মধ্যে আপ্যায়ন বাবদ প্রায় ২৪ কোটি টাকা, আসবাবপত্র বাবদ প্রায় ১৮৯৭ কোটি টাকা, সেমিনার বাবদ প্রায় ২৩৭ কোটি টাকা, গাড়ি মেরামত ও ক্রয় বাবদ প্রায় ৬৬৮ কোটি টাকা এবং স্টেশনারি বাবদ প্রায় ১০৬ কোটি টাকা। যেহেতু এই অর্থবছরের পরিচালন ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিস্তারিত ব্রেকডাউন আপলোড করা হয়নি সেহেতু এটা হিসাব করা সম্ভব হয়নি যে সমগ্র বাজেটে ওই ৫টি খাতে (আপ্যায়ন, আসবাব, সেমিনার, স্টেশনারি, গাড়ি) কত খরচ হয়েছে।

তবে উন্নয়ন ব্যয়ের তুলনায় পরিচালন ব্যয়ের ক্ষেত্রে ওই ৫ খাতে ব্যয় কতগুণ বেশি হতে পারে সেটি অনুমান করার জন্য আমরা উদাহরণ হিসেবে গত অর্থবছরের একটি বৃহৎ বাজেটের বিভাগ এবং একটি প্রান্তিক বাজেটের মন্ত্রণালয়ের পরিচালন ব্যয়ের সাথে এই বাজেটে সেই বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন ব্যয়ের তুলনা করে দেখতে পারি। হিসাব করে দেখা গেছে, জননিরাপত্তা বিভাগে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে ওই ৫ খাতে ব্যয় ধরা হয়েছিল সর্বমোট প্রায় ৪৯৭ কোটি টাকা। অন্যদিকে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এই বিভাগের উন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে ওই ৫ খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ১৯১ কোটি টাকা। নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে ওই ৫ খাতে ব্যয় ধরা হয়েছিল প্রায় ২০ কোটি টাকা। বিপরীতে ওই মন্ত্রণালয়ে এই অর্থবছরের উন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে ওই ৫ বিষয়ে ব্যয় প্রায় ৪ কোটি টাকা। ফলে এটা অনুমান করাটা অসঙ্গত হবে না যে এইবারের বাজেটের উন্নয়ন ব্যয়ে ওই ৫ ক্ষেত্রে যত ব্যয় ধরা হয়েছে (২,৯৩১ কোটি টাকা) সেটি সমগ্র বাজেটের ক্ষেত্রে আরও অনেক বেশি হবে।

হিসাব করে দেখা যায়, এই বছরের উন্নয়ন ব্যয়ের ক্ষেত্রে এমন বহু মন্ত্রণালয় রয়েছে যেগুলোর উন্নয়ন বাজেট প্রান্তিক সীমার। অথচ উন্নয়ন বরাদ্দের টাকা আপ্যায়ন, আসবাব, সেমিনার, স্টেশনারি, গাড়ির পিছনে খরচ করার ক্ষেত্রে তারা শীর্ষ ১০ এর মধ্যে অবস্থান করছে। যেমন উন্নয়ন বরাদ্দের দিক থেকে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অবস্থান ২৭তম। অথচ উন্নয়ন বরাদ্দের টাকা দিয়ে আপ্যায়ন করার ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান ২য়, আসবাব কেনার ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান ৯ম, সেমিনারের পিছনে খরচ করার দিক থেকে তাদের অবস্থান ৫ম, গাড়ির পিছনে খরচ করার দিক থেকে তাদের অবস্থান ৯ম এবং স্টেশনারির পিছনে খরচ করার দিক থেকে তাদের অবস্থান ৩য়! একই রকম অবস্থা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণায়েরও। এই দুই মন্ত্রণালয় হল বাজেটের সবচেয়ে এতিম মন্ত্রণালয় যেখানে বাজেটের সবচেয়ে কম বরাদ্দ দেয়া হয়। তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় উন্নয়ন বরাদ্দের দিক থেকে ৪৭তম অবস্থানে থাকলেও, সেই বরাদ্দের টাকায়, সেমিনার করার দিক থেকে তাদের অবস্থান ১০ম! প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অবস্থান উন্নয়ন বরাদ্দের দিক থেকে ৪১তম হলেও গাড়ির পিছনে খরচ করার ক্ষেত্রে তার অবস্থান ৬ নম্বরে!

এই ৫টি বিষয় হল যেগুলোতে চাইলেই অপচয় করা যায়, অপ্রয়োজনীয় খরচ করা যায়, লুটপাট করা যায়, বিলাসিতা করা যায়, দুর্নীতি করা যায়। আমাদের সামনে এগুলোর কোনটিতেই এত ব্যয় করার যৌক্তিকতা বোঝার কোন উপায় রাখা হয়নি বাজেট উপস্থাপনের সময়। মোটাদাগের হিসাবেই এই অসঙ্গতিগুলো সামনে চলে এসেছে। এখন ভেবে দেখুন যদি সরকার সত্যিকারের বিস্তারিত হিসাব দিত (কোন জিনিস, কয়টি, কী দামে কিনছে, এবং তার যৌক্তিকতা কী) তাহলে আরও কত ধরনের অসঙ্গতি আমরা ধরতে পারতাম। সেই কাজটি যাতে জনগণ করতে না পারেন সেজন্যই এই ব্যয়ের সত্যিকারের ব্রেকডাউন দেয়ার ক্ষেত্রে এই লুকোছাপাগুলো এতদিন করা হত, এবং এখনো তাই হচ্ছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) দেখে আসলে কতটুকু বোঝা যায়: অন্যদিকে সরকার আমাদের সামনে যেভাবে উন্নয়ন প্রকল্পের হিসাব দেয় সেটি দেখেও আসলে কোন কিছু বোঝার উপায় নাই। এডিপিতে কেবল প্রকল্পের নাম এবং সেই প্রকল্পের খরচ এবং সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে সেই প্রকল্পে বরাদ্দ কত সেটি দেয়া থাকে। সেই প্রকল্পের নাম দেখে এটা বোঝার কোন উপায় নেই যে আসলে ওই প্রকল্পের আওতায় কী ‘উন্নয়ন’ হবে। যেমন ধরুন ‘প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্প’ – এটি দেখে আসলে কি কিছু বোঝা সম্ভব জনগণের পক্ষে? তাদেরকে স্রেফ চোখ বুজে বিশ্বাস করতে হবে যে একটি প্রকল্প সরকার নিয়েছে ৩৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে যার আওতায় ‘প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন’ হবে। কোন প্রকল্পেরই বিস্তারিত কখনোই জনগণের সামনে উন্মুক্ত করা হয় না।

আবার কোন অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) দেখে যে কোন সংশোধিত প্রকল্পের ব্যয় কত বাড়ল সেটা মানুষ চট করে বুঝতে পারবে না। সেই প্রকল্পের প্রারম্ভিক ব্যয় কত ছিল সেটা খুঁজতে মানুষকে আগের বছরের এডিপিগুলো ঘাঁটতে হবে। আগে নিয়মিতভাবে পরিকল্পনা বিভাগের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন বছরের এডিপিগুলো দেয়া থাকত। গত বেশ কিছু বছর ধরে সেগুলো উধাও। কয়েক বছর আগে এডিপি/আরএডিপি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নামের আরেকটি ওয়েবসাইট খুলে সেখানে বিভিন্ন বছরের এডিপিগুলো আপলোড করা হচ্ছে। তবে এই ওয়েবসাইটের কোন লিংক এতদিন ধরে যে পরিকল্পনা বিভাগের ওয়েবসাইটে এডিপিগুলো থাকত সেখানে দেয়া হয় নাই। ফলে নতুন ওয়েবসাইটের খবর চট করে সাধারণ মানুষের পক্ষে জানাটা সম্ভব না। অর্থাৎ তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে যতরকম ভাবে পারা যায় লুকোছাপা করা, জটিলতা তৈরি করা, হযবরল অবস্থা তৈরি করা – যাতে সাধারণ মানুষ এসব তথ্য না জানতে পারেন সেই ব্যবস্থা করা।

ফলে একদিকে যেমন সরকারের বিপুল পরিচালন ব্যয়ের যৌক্তিকতা আসলে কতটুকু, সেখানে কতটুকু আসলে অপচয়, কতটুকু বিলাসিতা কিংবা কতটুকু অপ্রয়োজনীয় ছিল সেটা বোঝার কোন সুযোগ থাকে না, অন্যদিকে সরকারের যে উন্নয়ন ব্যয়, উন্নয়ন প্রকল্প সেটারও প্রয়োজনীয়তা, যৌক্তিকতা কিংবা কার্যকারিতা বোঝার কোন উপায় থাকে না। ফলে এসব নিয়ে বিস্তারিত প্রশ্ন তোলার কোন সুযোগও আমাদের সামনে থাকে না। তার মানে এটাই দাঁড়ায় যে বাজেটের ব্যয় নিয়ে সরকারকে আসলে কোনপ্রকার সত্যিকারের জবাবদিহিতার মুখে পড়তে হয় না।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বাজেটের পক্ষপাতমূলক ব্যবহার

আমলাবিলাস: রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বাজেটের ব্যবহার করতে গিয়ে আওয়ামী লীগের ১৫ বছরে বাজেটে চলেছিল আমলাবিলাস, প্রকল্পবিলাস এবং একই সাথে বাজেটকে সামরিকীকরণ ও পুলিশীকরণ করা হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে এই ধারাবাহিকতা অন্তর্বর্তী সরকারের আমলের বাজেটেও অব্যাহত রয়েছে। আমলাবিলাস করতে গিয়ে বাজেটে জনপ্রশাসন খাতের ব্যয়কে পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটানো হয়েছিল আওয়ামী লীগ আমলে। ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ১৬ বছরে টাকার অংকে বাজেটের আকার বৃদ্ধি পেয়েছে ৭.৭ গুণ। অথচ এই সময়ে জনপ্রশাসন খাতের বাজেট বেড়েছে ২২ গুণেরও বেশি! আওয়ামী লীগ আমলের ১৫ বছরের দিকে খেয়াল করলে দেখা যাবে জনপ্রশাসন খাতের বাজেটের এই উলম্ফন শুরু হয়েছিল মূলত ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে। এরপর থেকে এই খাতের ব্যয় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে এমন অবস্থায় গিয়েছিল যে গত অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সেটি গিয়ে দাঁড়ায় সর্বোচ্চ ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭৭৪ কোটি টাকায়।

আমলাদের হাতে রাখার জন্যই এই খাতে উত্তরোত্তর ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছিল। একই সাথে করা হয়েছিল আমলাতন্ত্রের ভয়াবহ দলীয়করণ। ফলে গণঅভ্যুত্থানের পর এটা তো খুবই স্বাভাবিক প্রত্যাশা ছিল যে অন্তর্বর্তী সরকার জনপ্রশাসন খাতের এই অন্যায্য খরচ কমাবে। কিন্তু গত সরকারের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটকে তারা যখন সংশোধন করলেন, সেই সংশোধিত বাজেটে জনপ্রশাসন খাতের ব্যয় কমানোর বদলে উল্টো আরও ১২ হাজার ৬৭৬ কোটি টাকা বাড়িয়ে দেয়া হল! ফলে জনপ্রশাসন খাত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এযাবৎকালের সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ বরাদ্দ পেয়ে গেল। সর্বশেষ প্রস্তাবিত বাজেটেও, যেটির আকার আগের বছরের বাজেটের চেয়ে ছোট, সেখানে প্রায় সকল খাতে আগের বছরের তুলনায় খরচ কমানো হলেও জনপ্রশাসন খাতের খরচ আগের অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট থেকে উল্টো বাড়ানো হয়েছে ১০ হাজার ৩১৪ কোটি টাকা! ফলে বর্তমানে জনপ্রশাসন খাতের খরচ এখন বাজেটের ২২ শতাংশ!

আমলাদের হাতে রাখার জন্যই এই খাতে উত্তরোত্তর ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছিল। একই সাথে করা হয়েছিল আমলাতন্ত্রের ভয়াবহ দলীয়করণ। ফলে গণঅভ্যুত্থানের পর এটা তো খুবই স্বাভাবিক প্রত্যাশা ছিল যে অন্তর্বর্তী সরকার জনপ্রশাসন খাতের এই অন্যায্য খরচ কমাবে। কিন্তু গত সরকারের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটকে তারা যখন সংশোধন করলেন, সেই সংশোধিত বাজেটে জনপ্রশাসন খাতের ব্যয় কমানোর বদলে উল্টো আরও ১২ হাজার ৬৭৬ কোটি টাকা বাড়িয়ে দেয়া হল!

প্রকল্পবিলাস: এই আমলাবিলাসের পাশাপাশি গত ১৬ বছরে বাজেটে করা হয়েছে প্রকল্পবিলাস, একের পর এক কোনরকম অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই নেয়া হয়েছে ব্যয়বহুল সব মেগা প্রকল্প। কয়েকটি সংবাদ দেখা যাক। ২০১৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর প্রথম আলো প্রকাশিত ‘বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্রকল্প’ শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, বিশ্বের বন্দরকেন্দ্রিক প্রকল্পগুলোর মধ্যে পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্রকল্প। ওই বছরেরই ২৯ আগস্ট ডেইলি স্টার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে ‘পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিআরটি লাইন’ শিরোনামে। সেখানে এই তথ্য পাওয়া যায় যে, বিমানবন্দর-গাজীপুর র্যাপিড বাস ট্রান্সপোর্ট বা বিআরটি লাইন প্রকল্পটি বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিআরটি লাইন। সেটিতে কিলোমিটার প্রতি নির্মাণ ব্যয় ২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যেখান সারাবিশ্বে এধরনের প্রকল্পে নির্মাণ ব্যয় প্রতি কিলোমিটারে সর্বোচ্চ ৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার!

২০২৫ সালের ৮ জানুয়ারি প্রথম আলো আরেকটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে ‘মহাসড়ক নির্মাণের ব্যয় বাংলাদেশে বেশি’ শিরোনামে। সেখানে অর্থনীতি বিষয়ক শ্বেতপত্রের বরাতে তথ্য দেয়া হয়,

‘বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশে প্রতি কিলোমিটার চার লেনের মহাসড়ক নির্মাণে খরচ হয়েছে ৬৩ দশমিক ৫ কোটি ডলার, যা ভারতের তুলনায় ৪ দশমিক ৪ গুণ বেশি। এ ধরনের সড়ক নির্মাণে পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশের খরচ ২ দশমিক ১৫ গুণ বেশি। চীনে একই ধরনের সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে অর্ধেক খরচে। তুরস্কে এক কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণে যে খরচ হয়, বাংলাদেশে হয়েছে এর প্রায় চার গুণ।’

২০২৪ সালের ৯ আগস্ট বণিক বার্তা সংবাদ প্রকাশ করে যার শিরোনাম ছিল ‘মেগা প্রকল্পের বেশিরভাগই নির্মাণ ব্যয়ে বিশ্বে শীর্ষে’। সেই প্রতিবেদনে উঠে আসে যে,

২০১০ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যত নন-আরবান হেভী রেল প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে তার মধ্যে পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের কিলোমিটার প্রতি নির্মাণ ব্যয় সবচেয়ে বেশি, কিলোমিটার প্রতি মেট্রোরেল নির্মাণের ক্ষেত্রে এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে ব্যয়বহুল হল ঢাকার এমআরটি লাইন-৬ প্রকল্পটি। শুধু তাই নয়, এমআরটি লাইন-১ এবং লাইন-৫ এর ক্ষেত্রে কিলোমিটার প্রতি নির্মাণ ব্যয় আরও বেশি! অন্যদিকে ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের কিলোমিটারপ্রতি নির্মাণ ব্যয় বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ!

এরকম আরও বহু উদাহরণ দেয়া যায়। উপরন্তু সরকারের নেয়া মেগাপ্রকল্পের মধ্যে প্রাণপ্রকৃতি বিনাশী, জননিরাপত্তাকে মারাত্মক হুমকির মুখে ফেলে দেয়া প্রকল্পও রয়েছে। এসব অতিব্যয়বহুল মেগা প্রকল্প নেয়ার পিছনে দুর্নীতি একটি উপাদান হলেও, নানা বিদেশী গোষ্ঠীকে খুশি রাখার চেষ্টাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ফলে যথাযথ বিচার করে নিলে এই মেগাপ্রকল্পগুলোর মধ্যে অনেকগুলো হয়তো নেয়াই হতো না, কিংবা নিলেও এই খরচের বহর তৈরি হত না। এই খরচের বহর সামলানোর জন্য সরকারকে ক্রমাগত ঋণ করতে হয়েছে। যার আরেক ফলাফল হল গত ১৬ বছরের বাজেটের সবচেয়ে বড় অংশ চলে গেছে সুদ দিতে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রকৃত বাজেটের প্রায় ১৫ শতাংশ বরাদ্দ ছিল সুদ পরিশোধে। সেখান থেকে সামান্য উঠানামা করে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রকৃত বাজেটে এটি প্রায় ১৯ শতাংশে পৌঁছে। বর্তমানে প্রস্তাবিত বাজেটে এটি আবারও প্রায় ১৫ শতাংশই রয়েছে।

কার প্রতিরক্ষা, কার নিরাপত্তা: রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বাজেটকে ব্যবহার করার আরেক চিত্র দেখা যায় প্রতিরক্ষা এবং জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা খাত দুটিতে। সচরাচর প্রস্তাবিত বাজেটের তুলনায় বছর শেষে প্রকৃত বাজেট কম হয় বেশিরভাগ খাতে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হল প্রতিরক্ষা খাত এবং জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা খাত। আওয়ামী লীগ আমলে ২০০৯-১০ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট ডাটা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ওই ১৫ বছরের মধ্যে ৯টি বছরেই প্রতিরক্ষা খাতে প্রস্তাবিত বাজেটের থেকে প্রকৃত বাজেটে গিয়ে বেশি খরচ করা হয়েছে। বেশি খরচ করা এই অর্থের মোট পরিমাণ ১২,৭০৬ কোটি টাকা। অন্যদিকে জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা খাতে ওই ১৫ বছরের মধ্যে ৮টি বছরেই প্রকৃত বাজেটে প্রস্তাবিত বাজেটের চেয়ে বেশি খরচ করা হয়েছে। এই খাতে এভাবে বেশি খরচ করা অর্থের পরিমাণ ৭০৩১ কোটি টাকা। সবমিলিয়ে এই দুই খাতে এভাবে বেশি খরচ করা অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯,৭৩৭ কোটি টাকা!

এখন এই যে ১৯,৭৩৭ কোটি টাকা বেশি খরচ করা হল, এই টাকাটা আসলে কতটা বেশি? সেটি বোঝার জন্য কতগুলো তুলনা দেখা যাক। এই টাকাটা ২০১১-১২ অর্থবছরের সমগ্র শিক্ষা বাজেটের থেকে বেশি। এটি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রাথমিক ও গণশিক্ষার মোট বাজেটের প্রায় সমান। এটি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সমগ্র স্বাস্থ্য বাজেটের থেকে বেশি। হিসাব করলে আরও দেখা যায়, ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছর পর্যন্ত এই ১৭ বছরে সরকারের ৯টি মন্ত্রণালয় ও ১টি বিভাগের প্রতিটির যে আলাদা আলাদা সর্বমোট বাজেট – এই টাকাটা তার থেকে বেশি। এই ৯টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ হচ্ছে: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। শুধু তাই নয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় – এই তিন মন্ত্রণালয়ের এই ১৭ বছরের যে সর্বমোট বাজেটের যোগফল এই টাকাটা তার থেকেও ২,২৪৬ কোটি টাকা বেশি!

বাজেটে জনশৃংখলা ও নিরাপত্তার কথা বলে এভাবে যে পুলিশীকরণ-বাহিনীকরণ চলল তার ফলাফল তো আমাদের চোখের সামনে। খুন-গুম- ক্রসফায়ার-আয়নাঘর- মামলা-হয়রানি- চাঁদাবাজি সবই বেড়েছে। জনশৃংখলা ও নিরাপত্তার বরাদ্দ আসলে ব্যবহার হয়েছে জনগণের নিরাপত্তা হরণের কাজে। এবারের বাজেটেও, যেখানে গত বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের তুলনায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে বাজেট ৩,৪১৬ কোটি টাকা কমানো হয়েছে, সেখানে জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ কমানোর বদলে আরও ২২ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে।

ধর্ম কার্ড ও মুক্তিযুদ্ধ কার্ড: লীগ আমলের ১৬টি বাজেটের অন্তত ১২টি বাজেটের ক্ষেত্রেই ধর্ম মন্ত্রণালয়ের প্রকৃত বাজেট প্রস্তাবিত বাজেটের থেকে বেশি হয়েছিল। বেশি খরচ হওয়া অর্থের পরিমাণ ছিল ২৫৯৮ কোটি টাকা। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে অন্তত ৩টি বছরে এভাবে বেশি খরচ করা হয়েছিল ১২৬০ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে এই দুই খাতে এভাবে বেশি খরচ হয়েছে ৩৮৫৮ কোটি টাকা। আওয়ামী লীগ যেভাবে ধর্ম এবং মুক্তিযুদ্ধ উভয়েরই রাজনৈতিক ব্যবহার করতে চেয়েছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে এই দুই খাতে এই অতিরিক্ত ব্যয়ের করার মধ্যে। অথচ এর থেকে বহু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় বরাদ্দের অভাবে ধুঁকছে।

ধনীলোকের পকেটে হাত দেয়া বারণ

আওয়ামী লীগ আমলের ১৬ বাজেটের অর্থায়নের প্রধান উৎস ছিল পরোক্ষ কর, যেটি দিনশেষে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে দিয়ে পড়ে। এই চিত্র থেকে এইবারের বাজেটও বের হতে পারেনি। এইবারে ভ্যাট থেকে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১ লাখ ৮৮ হাজার ৫১৮ কোটি টাকা, যেখানে আয়কর থেকে ধরা হয়েছে আরও কম ১ লাখ ৮২ হাজার ১ কোটি টাকা। অন্যদিকে সম্পূরক শুল্ক থেকে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৬৮,২৪৪ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে যেটা উল্লেখ করা প্রয়োজন এই বছরের শুরুতেও সরকার নতুন করে শতাধিক পণ্যে ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক বাড়িয়েছিল, যার মধ্যে বহু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও ছিল। এইবারের বাজেটেও নতুন করে নানা পণ্যে এসবের আওতা বাড়ানো হয়েছৈ। ক্রমাগত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসহ নানা পণ্যে ভ্যাট-সম্পূরক শুল্কের আওতা বাড়ানো গত কয়েক দশকেরই ধারাবাহিকতা।

বরং এবারের বাজেটে ঘোষিত নতুন আয়কর কাঠামো অনুযায়ী আগামী বছর থেকে ৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা পর্যন্ত করহার হবে শূন্য। এরপর পরবর্তী ৩ লাখে ১০ শতাংশ, তার পরবর্তী ৪ লাখে ১৫ শতাংশ, তার পরবর্তী ৫ লাখে ২০ শতাংশ, তার পরবর্তী ২০ লাখে ২৫ শতাংশ এবং তার পরবর্তী ৩০ লাখে ৩০ শতাংশ করে আয়কর ধার্য হবে। অন্যদিকে এই বছর পর্যন্ত আয়কর হারের ক্ষেত্রে ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত করহার শূন্য ছিল এবং পরবর্তী ১ লাখে ৫ শতাংশ করহার ছিল, যেটিকে আগামী বছর থেকে তুলে দেয়া হয়েছে। এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, আগামী বছর থেকে যারা মাসে প্রায় ৭৪ হাজার থেকে ৯৮ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করবেন তাদের নিট আয়কর বাড়বে ৪৯.০৮ শতাংশ। অন্যদিকে যারা অধিক আয় করেন (মাসে আড়াই লাখ থেকে ছয় লাখ টাকা) তাদের নিট আয়কর বাড়বে মাত্র ২.৫২ শতাংশ!১

বর্তমানে অতি ধনী যারা তাদের উপর করহার যাই থাকুক সেটা যদি ঠিকঠাক আদায় করা হত তাহলেও একটা বিশাল অংকের কর আদায়ও হত। কিন্তু সরকার নিম্নবিত্তের কাছ থেকে জোর করে ভ্যাট আদায় করতে পারে, নিম্ন সীমার আয় যাদের তাদের কাছ থেকে ঘাড় ধরে আয়কর আদায় করে নিতে পারে, ফ্রিল্যান্সারদের কাছ থেকে তার বাৎসরিক আয় করমুক্ত সীমায় থাকলেও অগ্রিম আয়কর কেটে নিতে পারে কিন্তু অতি ধনীদের বেলায় তারা বারবারই ব্যর্থ হয়।

অতি ধনীদের কর ফাকির চেহারা কেমন? কতগুলো সংবাদ শিরোনাম দেখা যাক:

- ‘২০২৩ সালে কর ফাঁকিতে রাজস্ব ক্ষতি ২ লাখ ২৬ হাজার কোটি টাকা: সিপিডি’ (ডেইলি স্টার, ২১/৪/২০২৫)।

- ‘সামিটের দুই প্রতিষ্ঠানের উৎসে কর ফাঁকি ১১১৩ কোটি টাকা’ (সমকাল, ২২/১২/২০২৪)।

- ‘বাংলাদেশে কাজ করা ৬ লাখ বিদেশি ফাঁকি দিচ্ছেন ১৮ হাজার কোটি টাকা’ (যুগান্তর, ৮/৫/২০২৫)।

- ‘৩ বছরে এস আলমের ২ প্রতিষ্ঠানের ৩ হাজার ৫৩৮ কোটি টাকা ভ্যাট ফাঁকি: এনবিআর’ (ডেইলি স্টার, ৩০/৬/২০২৪)।

- ‘দিনে ৬ লাখ টাকা কর ফাঁকি দিচ্ছিল রয়্যাল টোব্যাকো, বন্ধ করে দিলেন ডিসি’ (ঢাকা পোস্ট, ২০/৫/২০২৫)

- ‘বছরে ৫ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি দিচ্ছে সিগারেট কোম্পানিগুলো: গবেষণা’ (আজকের পত্রিকা, ২৭/২/২০২২)

- ‘পোশাকশিল্পের আড়ালে বছরে ৬৪ হাজার কোটি টাকা পাচার: দুদকের অনুসন্ধান’ (ডেইলি স্টার, ২২/২/২০২১)

আওয়ামী লীগ আমলের বাজেটগুলোতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে এই প্রধান সমস্যার কোন সমাধান বর্তমান অন্তর্বতী সরকারের দেয়া বাজেটেও দেখা যাচ্ছে না।

শতাংশের হিসাবে জনগুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে ক্রমাগত বাজেট হ্রাস

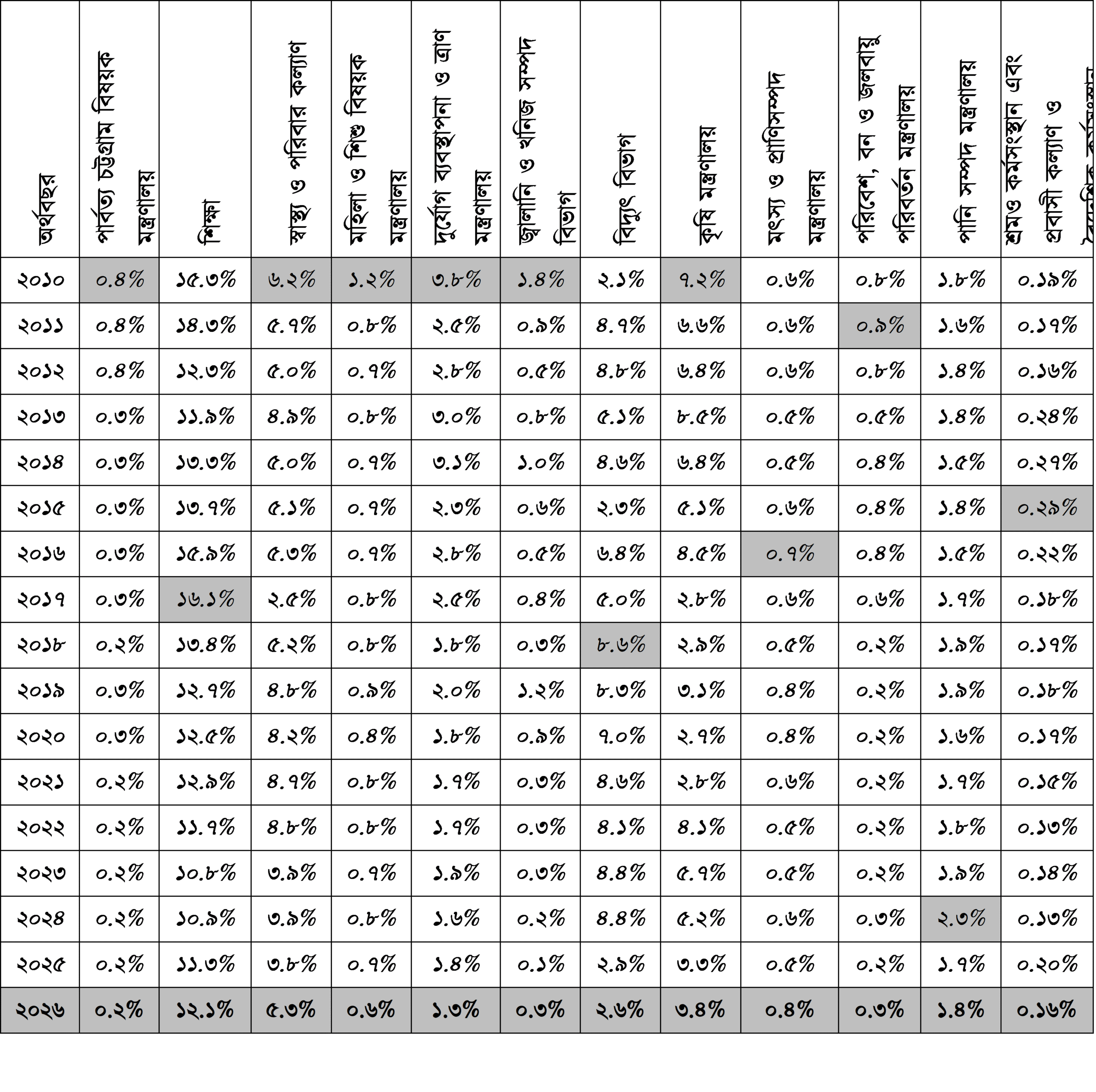

২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে সবগুলো বাজেটের দিকে তাকালে শতাংশের হিসাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জনগুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে ক্রমাগত বাজেট হ্রাসের প্রবণতা দেখা যায়। শিক্ষা খাতে ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাজেটের ১৫ শতাংশের কিছু বেশি বরাদ্দ ছিল, এরপর সেটি সর্বোচ্চ ১৬ শতাংশের বেশি হয় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে। কিন্তু এইবাদে বাকি প্রায় বেশিরভাগ বছরগুলোতে সেটির প্রবণতা কমতির দিকেই। স্বাস্থ্য খাত, কৃষি মন্ত্রণালয়, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাজেটের যত শতাংশ বরাদ্দ ছিল, পরবর্তী বাজেটগুলোর কোনটিই আজ পর্যন্ত সেটিকে টপকাতে পারে নাই (সারণী-০১)।

সারণী-০১ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, একমাত্র স্বাস্থ্য খাত ছাড়া বাকি প্রতিটি মন্ত্রণালয় বা বিভাগের ক্ষেত্রে সেগুলোর বরাদ্দ ১৬ বছরে বাজেটের শতাংশের হিসেবে অর্ধেকেরও বেশি নিচে নেমে গেছে! একই চিত্র পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়েও। অন্যদিকে এটা এখন সর্বজনবিদিত যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারের ব্যয়ের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে সবচেয়ে কমব্যয় করা দেশগুলোর একটি। কৃষি মন্ত্রণালয়ে এই ১৬ বছরে যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তার অর্ধেকের বেশি চলে গেছে শুধু ভর্তুকিতে। সেই ভর্তুকি আবার কৃষকের কাজে লাগে না ঠিকমতো, যার প্রধান কারণ হল বীজসহ কৃষি উপকরণের দামবৃদ্ধি পাওয়া, সিন্ডিকেট এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে সার উৎপাদনের ব্যবস্থা না করা। শুকনা পদ্ধতিতে ধান চাষ করে সেচের পানির পরিমাণ অর্ধেকে নামিয়ে আনার গবেষণা ইতোমধ্যেই দেশে সাফল্য পেয়েছে। সেটিকে যথাযথভাবে আমলে নিয়ে যে তার আরও বিকাশ ঘটানো যেতে পারত সেই উদ্যোগ নেয়া হয়নি গত সরকারের আমলে। এই সরকার সেটিকে আমলে নিয়েছেন তার কোন লক্ষণ এখনো দেখা যাচ্ছে না।

সারণী ০১: বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ খাতে শতাংশের হিসেবে ১৭ বছরের বাজেটে বরাদ্দ২

অন্যদিকে বাজেটে সবচেয়ে কম বরাদ্দ দেয়া হয় শ্রমিকের পিছনে। এক্ষেত্রে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ বরাবরই বাজেটের প্রায় শূন্য শতাংশ ছিল। এখনো তাই আছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এই দুই মন্ত্রণালয়কে যদি একসাথে যোগ করেও দেখি, তাহলেও দেখা যাবে শতাংশের হিসেবে সেই অতি অপ্রতুল বরাদ্দটুকুও ক্রমাগত কমেছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল গত অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে (৪৬২ কোটি টাকা)। যদি আমরা এটাকেই স্ট্যান্ডার্ড ধরি, এবং দেশের প্রায় সাড়ে ৮ কোটি শ্রমিকের কথা মাথায় রাখি তাহলে তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, শ্রমিক সংক্রান্ত কাজে শ্রমিক প্রতি সরকার বছরে মাত্র ৫৪ টাকা ব্যয় করছে!

খাতের সংজ্ঞায়ন নিয়ে তামাশা বন্ধ হয় নাই

আওয়ামী লীগ আমলে বাজেটে বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে দেখানোর জন্য তার সাথে অন্য আরও খাতের বরাদ্দ যোগ করা হত। এই প্রবণতা অন্তর্বর্তী সরকারের বাজেটেও অব্যাহত আছে।

শিক্ষার সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাত মিলিয়ে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাত হিসাবে উপস্থাপন করার রেওয়াজ এখনও অব্যাহত আছে। অন্যদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পের নির্মাণব্যয়কে দেখানো হচ্ছে। যেটি কিনা আসলে বিদ্যুৎ খাতের বরাদ্দ হবে। রূপপুরের শ্বেতহস্তীকে এই খাতে আনা হয়েছে বরাদ্দ বেশি দেখানোর জন্য। এটি এখনও অব্যাহত রয়েছে।

শিক্ষার সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাত মিলিয়ে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাত হিসাবে উপস্থাপন করার রেওয়াজ এখনও অব্যাহত আছে। অন্যদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পের নির্মাণব্যয়কে দেখানো হচ্ছে। যেটি কিনা আসলে বিদ্যুৎ খাতের বরাদ্দ হবে। রূপপুরের শ্বেতহস্তীকে এই খাতে আনা হয়েছে বরাদ্দ বেশি দেখানোর জন্য। এটি এখনও অব্যাহত রয়েছে।

কৃষি খাতের ক্ষেত্রে সরকার ৫টি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দকে একত্র করে দেখাত। এর মধ্যে ছিল কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। এই সকল মন্ত্রণালয়ের কিছু কিছু কাজ কৃষির সাথে সম্পর্কিত হলেও পুরো মন্ত্রণালয়কে কৃষি খাতে দেখিয়ে দেয়াটা খুবই অযৌক্তিক। কিন্তু অযৌক্তিক হলেও এই ধারা অব্যাহত আছে অন্তর্বর্তী সরকারের বাজেটেও।

খাত নিয়ে তামাশার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল সামাজিক সুরক্ষা খাত। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ দেখানো হয়েছে লক্ষ কোটি টাকার উপরে (১ লাখ ১৬ হাজার ৭৩১ কোটি টাকা)। প্রশ্ন হল সামাজিক সুরক্ষা কাদের দরকার? যারা সবচেয়ে দুঃস্থ, এতিম, ভূমিহীন, বয়স্ক কিংবা বিধবা হতদরিদ্র তাদের জন্যই তো? তাহলে কোন যুক্তিতে এখানে পেনশন, কৃষি ভর্তুকি, বিনামূল্যে পাঠ্যবই মুদ্রণ ও বিতরণ, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অভিঘাত নিরসনের তহবিল, গ্রামীন জনপদে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য খাতের প্রকল্প, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ অনুদান বিষয়ক বরাদ্দ, উপকূলীয় এলাকার বৃষ্টির পানি ধরার প্রকল্প, ডিজাস্টার শেলটার সেন্টার এসব বাবদ বরাদ্দকে যুক্ত করা হবে? এই বরাদ্দগুলোকে সামাজিক সুরক্ষা খাত থেকে বাদ দিলে ওই লক্ষ কোটি টাকা দেখানো বরাদ্দের মধ্যে থেকে অর্ধেকেরও বেশি (৬৪৩৩৫ কোটি টাকা) বাদ পড়বে!৩

একই ধরনের চিত্র দেখা যাবে জেন্ডার বাজেট, জলবায়ু বাজেটের ক্ষেত্রেও। যেমন আগের মতোই কুমিরের এক ছানাকে বার বার দেখানোর মতো কান্ড করে, ২৫টি মন্ত্রণালয়ের নানা বরাদ্দকে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট হিসেবে দেখিয়ে, অন্তর্বর্তী সরকার হিসাব দিয়েছেন যে এবারের বাজেটে ৪ লক্ষ কোটি টাকার উপরে নাকি খরচ হবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায়!৪ সরকার আরও দাবি করছে যে মোট বাজেটের অর্ধেকের বেশি নাকি খরচ হবে দারিদ্র্য বিমোচনে! তো সেই দারিদ্র্য বিমোচনের দুই একটা উদাহরণ দেয়া যাক। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের প্রায় ৬০ শতাংশই নাকি দারিদ্র বিমোচনে ব্যয়িত হবে। এমনকি নির্বাচন কমিশনও নাকি তার বরাদ্দের ৩৫ শতাংশ দারিদ্র বিমোচনে ব্যয় করবে!৫

পরিবেশ ধ্বংস এবং জননিরাপত্তাকে প্রবল হুমকির মুখে ফেলা বাবদ খরচ কত?

১৬ বছর ধরেই একদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের বাজেট বরাদ্দ নিয়ে নাটক করা হচ্ছে অন্যদিকে পরিবেশ ধ্বংস ও জননিরাপত্তাকে প্রবল হুমকির মুখে ফেলার মতো প্রকল্পে বাজেটে বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। গত সরকারের আমলে একের পর এক কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নেয়া হয়েছে। একই সাথে নেয়া হয়েছে রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পের মতো জননিরাপত্তাকে প্রবল হুমকির মুখে ফেলা প্রকল্পও। বাংলাদেশে সম্ভাব্য ভূ-রাজনৈতিক কোন সংকট উদ্ভব হলে, যদি এই অঞ্চলে কোন আঞ্চলিক যুদ্ধ বেধেই যায় তাহলে এই কেন্দ্রের নিরাপত্তা কে দেবে? কেন্দ্রের ওই অঞ্চলে কোন প্রবল ভূমিকম্প হলেই বা পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এই দেশে কীভাবে আমরা বাঁচব তেজষ্ক্রিয়তার হাত থেকে? পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে দুর্ঘটনা হবেই না এই নিশ্চয়তা কে দিবে? দেয়া কি আদৌ সম্ভব? তাহলে এক্ষেত্রে দায়মুক্তির বিধান করা হল কেন? এসব প্রশ্নের কোন জবাব আগের সরকার দেয় নাই।

প্রতিবাদ উপেক্ষা করে সস্তায় বিদ্যুৎ পাওয়ার কথা বলে যে কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো বানানো হল সেগুলো মোটেও সস্তা নয়। অন্যদিকে কয়লার অভাবে এগুলো অলস বসে থেকে ক্যাপাসিটি চার্জ হাঁকাচ্ছে। আমরা যদি মাতারবাড়ি, রামপাল, পায়রা ও পটুয়াখালীর কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর নির্মাণ ব্যয় এবং রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ ও তার আনুষঙ্গিক প্রকল্পের খরচগুলোকে যোগ করি তাহলে দেখা যাবে তাদের দেড় দশকের বাজেটে ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯৯২ কোটি টাকার প্রকল্প নেয়া হয়েছে পরিবেশ ধ্বংস এবং জননিরাপত্তাকে প্রবল হুমকির মুখে ফেলে দেয়ার জন্য! মনে রাখা দরকার এই অর্থ সর্বশেষ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের সমগ্র উন্নয়ন ব্যয় থেকেও বেশি। এই প্রকল্পগুলোতে গত অর্থবছর পর্যন্ত খরচ হয়ে গেছে প্রায় ১ লক্ষ ৯৫ হাজার কোটি টাকা।

দেড় দশকের বাজেটে ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯৯২ কোটি টাকার প্রকল্প নেয়া হয়েছে পরিবেশ ধ্বংস এবং জননিরাপত্তাকে প্রবল হুমকির মুখে ফেলে দেয়ার জন্য! মনে রাখা দরকার এই অর্থ সর্বশেষ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের সমগ্র উন্নয়ন ব্যয় থেকেও বেশি।

অন্যদিকে আমরা যদি এর সাথে অন্য প্রকল্পগুলোও যোগ করি, যেগুলোর ফলে নানাভাবে পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে, বন নষ্ট হচ্ছে, পার্ক ধ্বংস হচ্ছে, মাঠ দখল হচ্ছে, নদী নষ্ট হচ্ছে, বায়ু দূষিত হচ্ছে তাহলে, এই পরিবেশ ধ্বংস বাবদ ব্যয় আরও বহু বহু বৃদ্ধি পাবে। দুইটি উদাহরণ দেয়া যাক। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নকশা পরিবর্তন করে র্যাম্প বানানোর জন্য পান্থকুঞ্জ পার্ক এর সিংহভাগই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। দখল হয়েছে হাতিরঝিলের একাংশ। গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশ গাছ রক্ষা আন্দোলনের কর্মীরা সেখানে মাসের পর মাস টানা অবস্থান কর্মসূচী পালন করলেন ওই র্যাম্প বাতিল করার জন্য। অথচ অন্তর্বর্তী সরকার সেটাকে বাতিল করল না। ঢাকা দক্ষিণের সাবেক মেয়র তাপসের উদ্যোগে উন্নয়নের নামে পুরো ধানমন্ডির রোড ডিভাইডারের সব গাছ কেটে ন্যাড়া করা হয়েছিল। হাওরের ইকোসিস্টেম নষ্ট করে হাওরের বুক চিড়ে পাকা রাস্তা বানানোর প্রকল্পটি কীভাবে হাওরে অকাল বন্যা তৈরী করেছিল তা আমরা ভুলে যাইনি।

কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যা হল তথ্য লুকিয়ে রাখার কারণে প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের নামে কোথায় কোথায় কী হবে সেটা আমরা আগাম জানতে পারি না। ফলে ১৬ বছরের পরিবেশ ধ্বংস বাবদ বরাদ্দের হিসাবকে পূর্ণাঙ্গ করা যাচ্ছে না আপাতত।

আমাদের টাকা নেই?

এদেশে আমাদের বারবার শুনতে হয় যে আমাদের টাকা নাই। জনগুরুত্বপূর্ণ হাতে কেন বরাদ্দ কমছে? রাষ্ট্রীয় নানান উদ্যোগ কেন কমছে? আমাদের টাকা নাই। আমাদের যেহেতু টাকা নাই, আমাদের ঋণ করতে হবে। আমাদের বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ, আইএমএফের কাছ থেকে ঋণ লাগবে, জাইকা, এডিবির ঋণ লাগবে, বিদেশী প্রকল্প লাগবে, বিনিয়োগ লাগবে। অন্যদিকে এই বাজেটগুলোই হয়ে উঠেছিল লুটপাটের জন্য সোনার খনি। এখানে উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ে কতগুলো তথ্য দেখা যাক।

অন্তর্বর্তী সরকারের টাস্কফোর্সের রিপোর্ট অনুযায়ী পরিবহন খাতের ৮টি মেগা প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলিত বাজেটের চেয়ে ৬৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যার পরিমাণ ৭.৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। টাকার অংকে এর পরিমাণ প্রায় ৯০,২৪০ কোটি টাকা। এই ব্যয়বৃদ্ধির কারণ ছিল দুর্নীতি, পরিকল্পনা ও সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে ত্রুটি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হওয়া। অর্থনীতি বিষয়ক শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ দিতে কমিশন হিসেবে লুটপাট হয় প্রায় ৩০০ কোটি ডলার বা ৩৬ হাজার কোটি টাকা। অন্যদিকে পিডিবির হিসাব অনুযায়ী, আওয়ামী লীগ আমলে ১৪ বছরে ক্যাপাসিটি চার্জ দিতেই চলে গেছে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬০৬ কোটি টাকা। এই ক্যাপাসিটি চার্জ এর পিছনে প্রধান বিষয় যে ছিল দুর্নীতি ও লুটপাট সেটা বলাই বাহুল্য। অর্থনীতি বিষয়ক শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে আওয়ামী লীগ আমলের ১৫ বছরে এডিপির প্রকল্পগুলোতে দুর্নীতির কারণে লুটপাট হয়েছে ১ লাখ ৬১ হাজার কোটি টাকা থেকে ২ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংকের বরাত দিয়ে স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে স্বাস্থ্য খাতের বাজেটর ৩০ শতাংশই অপচয় হয়েছে, যা টাকার অংকে প্রায় ৭৮,৬৭১ কোটি টাকা।

লুটপাটের এই বিপুল অংকগুলোর সাথে আমরা যদি খেয়াল করি- রাজস্ব ফাঁকিতে কত লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি, পরিবেশ ধ্বংস ও জননিরাপত্তাকে প্রবল হুমকিতে ফেলার বরাদ্দ, বাজেটের রাজনৈতিক ব্যবহারে কত টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে তাহলে পরিস্কার হবে যে ‘আমাদের টাকা নেই’ কথাটি একটি মিথ। নেই টাকা কীভাবে ব্যয়িত হবে সেই সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার কিংবা সেই সিদ্ধান্তকে জনগণের জবাবদিহিতার মুখে পড়তে বাধ্য করার সুযোগ।

উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর গ্রহণযোগ্যতার সংকট

উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর গ্রহণযোগ্যতা বা কার্যকরিতার সমস্যা অব্যাহত আছে এই আমলেও। সর্বশেষ প্রস্তাবিত বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী থেকে দেখা যাচ্ছে:

- এই বছরের এডিপিতে মোট ১০৮৫টি প্রকল্প আছে।

- এর মধ্যে ৩৫৩টি প্রকল্পই মেয়াদোত্তীর্ণ।

- ২০২৫-২৬ অর্থবছরের মধ্যে আরও ৪০৪টি প্রকল্প শেষ হওয়ার কথা থাকলেও পরিকল্পনা কমিশন বলছে যে আসলে মাত্র ২৪১টি প্রকল্প এই অর্থবছরের মধ্যে শেষ হবে।

- ফলাফল প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পাবে উত্তরোত্তর।

- মেয়াদোত্তীর্ণ প্রকল্পের দৌরাত্ম সবচেয়ে বেশি পরিবহন, গৃহায়ন, স্থানীয় সরকার, শিক্ষা ও পরিবেশ খাতে।৬

এখন এগুলো কি শুধু এই অর্থবছরের এডিপির সমস্যা? না। এডিপিতে গত সরকারের সময় প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধির কিছু নমুনা আগে আলোচনা হয়েছে। এর সাথে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপির থেকে করা কিছু হিসাব দেখা যাক। তখন এডিপিতে ৯টি খাতে সংশোধিত প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ১৩৬টি। এই ৯টি খাত হল: কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান, পানিসম্পদ, বিদ্যুৎ, পরিবহন, ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন, শিক্ষা ও ধর্ম, স্বাস্থ্য পুষ্টি জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ এবং বিজ্ঞান ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি। ওই ১৩৬টি সংশোধিত প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিল মোট ৯৭১৮৫ কোটি টাকা! এই বর্ধিত ব্যয় ছিল ওই অর্থবছরের এডিপির প্রায় ৬১ শতাংশ! দেখা গিয়েছিল ওই অর্থবছরের এডিপির ৮.৯ শতাংশ ছিল আক্ষরিক অর্থেই প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধিজনিত বরাদ্দ। প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধির দৌরাত্ম সবচেয়ে বেশি ছিল শিক্ষা ও পরিবহন খাতে। ওই অর্থবছরের এডিপিতে ওই দুই খাতে দেয়া বরাদ্দের ১৫ শতাংশেরও বেশি ছিল আক্ষরিকভাবেই প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধিজনিত বরাদ্দ।৭

শিক্ষা খাতে বাজেটের শতাংশের হিসেবে এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ বরাদ্দ ছিল ২০১৬-১৭ অর্থবছরে। ওই অর্থবছরের শিক্ষা এডিপি বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছিল যে শিক্ষা এডিপির ১১.৩ শতাংশই ছিল আক্ষরিক অর্থেই প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধিজনিত বরাদ্দ। ওই বছর শিক্ষা এডিপির ৮৪টি প্রকল্পের মধ্যে ৪৯টি সেই অর্থবছরের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শিক্ষা এডিপি বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছিল যে এর মধ্যে ২৯টিই নির্ধারিত সময়ে শেষ হতে পারবে না। বাকি ২০টির মধ্যে ৮টির ক্ষেত্রে জোরালো সম্ভাবনা ছিল যে সেগুলোও নির্ধারিত সময়ে শেষ হবে না। ইতোমধ্যেই মেয়াদোত্তীর্ণ প্রকল্প ছিল ১৭টি যার মধ্যে ১০টি এমনকি ওই অর্থবছরেও শেষ হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সব মিলিয়ে দেখা গিয়েছিল যে ওই বছর শিক্ষা এডিপিতে দেয়া বরাদ্দের ৪৮.২ শতাংশের ক্ষেত্রেই সম্ভাবনা ছিল যে ওই টাকাটা আদৌ খরচ হবে না। কিংবা হলেও কাজের মান নেমে যাবে।৮

ওই অর্থবছরের শিক্ষা এডিপি বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছিল যে শিক্ষা এডিপির ১১.৩ শতাংশই ছিল আক্ষরিক অর্থেই প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধিজনিত বরাদ্দ। ওই বছর শিক্ষা এডিপির ৮৪টি প্রকল্পের মধ্যে ৪৯টি সেই অর্থবছরের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শিক্ষা এডিপি বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছিল যে এর মধ্যে ২৯টিই নির্ধারিত সময়ে শেষ হতে পারবে না।

বহু খাতেই এমন ঘটনা ঘটছে যে উন্নয়ন ব্যয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করার পরেও সেটি কাজে লাগছে না। এমন কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক। প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম বড় প্রকল্প হল প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প বা পিইডিপি প্রকল্প। ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর বণিক বার্তা রিপোর্ট প্রকাশ করে যে ওই প্রকল্পে এক যুগে সাড়ে ৩৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের পরেও নেমে গেছে প্রাথমিক শিক্ষার মান! অন্যদিকে খবরের কাগজ ২০২৫ সালের ৫ মে রিপোর্ট প্রকাশ করে যে মাধ্যমিক শিক্ষার একটি বড় প্রকল্প – ‘সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রকল্পটি’র কাজ এক দশকেও শেষ হয়নি। স্বাস্থ্য খাতের করোনা মোকাবেলার প্রকল্প নিয়ে খবর বের হয়েছিল যে কাজ বাকি রেখেই প্রকল্প শেষ করা হয়েছে। এরকম উদাহরণ প্রায় প্রতিটি খাতেই দেয়া যাবে। অন্যদিকে অর্থনীতি বিষয়ক শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদনে আরও বলা হয় যে ৮০ শতাংশ উন্নয়ন প্রকল্পই মূলত পণ্য ও সেবা ক্রয়, নির্মাণ, ভূমি ক্রয় ও উন্নয়ন এবং যন্ত্রপাতি কেনার সাথে সম্পর্কিত। ফলে উন্নয়ন ব্যয় দিনশেষে মানুষের কতটা কাজে লাগছে সেটা একটি বড় প্রশ্ন।

তাহলে বাজেট নিয়ে আমাদের আশু করণীয় কী?

১. সকল পরিচালন ব্যয়ের বিস্তারিত আদ্যোপান্ত হিসেব এবং সকল প্রকল্পের পাস হওয়া প্রজেক্ট প্রপোজাল বা ডিপিডি জনগণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

২. অবিলম্বে জনপ্রশাসন, জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ তাৎপর্যপূর্ণভাবে ছেঁটে ফেলতে হবে। অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা বাদ দিতে হবে। বাজেটের রাজনৈতিক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

৩. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শ্রমিক ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ শুধু বাড়ালেই হবে না, সেই বরাদ্দের গুণগত মান থাকতে হবে।

৪. সামাজিক সুরক্ষার নামে অন্য খাতের বাজেট দেখানো, জেন্ডার বাজেট, জলবায়ু বাজেটের নামে তামাশা বন্ধ করতে হবে।

৫. ফিজিবিলিটি স্টাডি ছাড়া প্রকল্প নেয়া বন্ধ করতে হবে।

৬. বাজেটের অর্থায়নের বৈষম্য বন্ধ করতে হবে। ধনীদের কাছ থেকে কর আদায়ের দক্ষতা অর্জন করতে হবে। পরোক্ষ করের অনুপাত কমাতে হবে।

৭. ইতোমধ্যেই নির্মিত কয়লাভিত্তিক ও পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করার রূপরেখা দিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। ভবিষ্যতে কয়লাভিত্তিক কিংবা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতো প্রকল্প আর নেয়া হবে না এই ঘোষণা দিতে হবে। এ ব্যাপারে দায়মুক্তির বিধান তুলে দিতে হবে।

৮. সর্বোপরি জনগণের দিক থেকে সর্বাগ্রে যেটা করণীয় তা হল বাজেটের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলা। রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের ইশতেহারে এই দাবি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চাপ দেয়া।

মাহতাব উদ্দীন আহমেদ: গবেষক, সর্বজন অধিকার কর্মী। ইমেইল: mahtabjuniv@gmail.com

তথ্যসূত্র

১. Snehasish Mahmud & Co. এর হিসেব, Towfiqul Islam Khan, National Budget 2025-26: What is There for the Left-behinds? থেকে উদ্ধৃত, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্লাটফর্ম, বাংলাদেশের ১৮ জুন ২০২৫ তারিখে উপস্থাপিত প্রতিবেদন।

২. অর্থবিভাগের ওয়েবসাইট থেকে নেয় ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট বিবরণী -২ থেকে হিসেব করা।

৩. বিস্তারিত দেখুন: Towfiqul Islam Khan, National Budget 2025-26: What is There for the Left-behinds? থেকে উদ্ধৃত, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্লাটফর্ম, বাংলাদেশের ১৮ জুন ২০২৫ তারিখে উপস্থাপিত প্রতিবেদন।

৪. Climate Budget Report 2025-26, অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইট থেকে নেয়া।

৫. POVERTY REDUCING EXPENDITURE (Ministry Wise), অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইট থেকে নেয়া।

৬. An Analysis of the National Budget for FY2025-26, সিপিডির বাজেট প্রেজেন্টেশন।

৭. বিস্তারিত দেখুন: মাহতাব উদ্দীন আহমেদ, বাজেট ২০১৮-১৯ ও এক দশকের উন্নয়নচিত্র, সর্বজনকথা, আগস্ট-অক্টোবর ২০১৮।

৮. বিস্তারিত দেখুন: মাহতাব উদ্দীন আহমেদ, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট: শিক্ষা খাতে বরাদ্দের চালচিত্র, সর্বজনকথা, আগস্ট ২০১৬।