২২ পরিবারের অতীত ও বর্তমান–শেষ পর্ব

দুর্বৃত্তায়িত অর্থনীতি ও ‘স্থায়ী’ সরকার ব্যবস্থা

মেহেদী হাসান

বাংলাদেশে পুঁজিবাদের বিকাশধারায় একদিকে তৈরি হয়েছে পাকিস্তানের ২২ পরিবারের চেয়েও সম্পদশালী বেশ কিছু গোষ্ঠী, অন্যদিকে বৈষম্য ও পরিবেশবিধ্বংসী তৎপরতাও অভূতপূর্ব মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ‘উন্নয়ন’ ধারার স্বরূপ বিশ্লেষণ, পুঁজির কেন্দ্রীভবনের ধরন, শ্রেণিবিন্যাস, এই ধারার পুঁজিবাদ বিকাশে রাষ্ট্রের ভূমিকা ইত্যাদি পরীক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কয়েক কিস্তিতে এই অনুসন্ধান বিশ্লেষণ হাজির করা হয়েছে। শেষ কিস্তিতে বিগত সরকারগুলোর আমলের পুঁজির সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া, দুর্বৃত্ত পুঁজির আধিপত্য, রাষ্ট্র-পুঁজির জৈবিক বন্ধন এবং সর্বজনের ওপর তার প্রভাব পর্যালোচনা করা হয়েছে।

শোষকের শাসনতন্ত্র বহাল থাকিলে

কী হবে পার্লামেন্টে ভালো লোক দিলে।

শোষকের তৈরি শাসনকাঠামো যে তার

কৃষক-মজুর শোষণের হাতিয়ার।

কাল যা ছিল আজও আছে ভেবে দেখ তাই।

এই তন্ত্রে শোষিতের পক্ষে কিছুই লেখা নাই।

–বাউল শাহ্ আবদুল করিম

দেশজ মোট উৎপাদন বাড়ে, সঙ্গে বাড়ে বৈষম্য

১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ছিল ৭,৫৭৫.২০ কোটি টাকা (২০১০-১১ অর্থবছরের চলতি মূল্যে)।১ তখন গিনি সূচকের মান ছিল ০.৩৬ এবং দেশের সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ মানুষ ওই সময়ে দেশের মোট আয়ের ২৮.৪ শতাংশের মালিক ছিল। আয়বৈষম্য সেকাল থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালের একালে গিনি সহগ দাঁড়ায় ০.৪৯৯। দেশের ১০ শতাংশ শীর্ষ ধনীর হাতে মোট আয়ের ৪০.৯২ শতাংশ। আর দেশের সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশ মানুষের আয় তখন ছিল দেশের মোট আয়ের প্রায় ৩০ শতাংশ। গিনি সহগের মান ০.৫০ পয়েন্ট পেরোলেই একটি দেশকে উচ্চ বৈষম্যের দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, সেখানে বাংলাদেশে গিনি সহগের মান ছিল ২০২২-এ ০.৪৯৯। (২৪ জুলাই ২০২৩, দৈনিক ইত্তেফাক)

২০২২ সালে জাতীয় পর্যায়ে গিনি সহগ ০.৪৯৯-এর মধ্যে গ্রামীণ এলাকায় ছিল ০.৪৪৬ ও শহরাঞ্চলে ছিল ০.৫৩৯। (২৮ ডিসেম্বর ২০২৩, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড) পাশাপাশি, ২০২২ সালের পর থেকে দেশের শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের হার ও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা অনেক উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। (২৫ মার্চ ২০২৫, সমকাল)

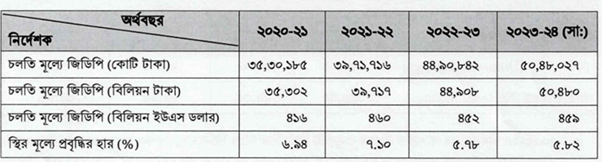

ছক-৩৭: স্থূল দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও প্রবৃদ্ধির হার (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, https://bbs.gov.bd/site/page/dc2bc6ce-7080-48b3-9a04-73cec782d0df/জিডিপি-

বলা বাহুল্য জিডিপিতে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন পড়ে না। গার্হস্থ্য শ্রম, চোরাই-অবৈধ কারবারের পুরো চিত্র জিডিপির মারফত জানা যায় না। সাধারণ ধারণা পাওয়ার জন্য একে ব্যবহার করা যায়।

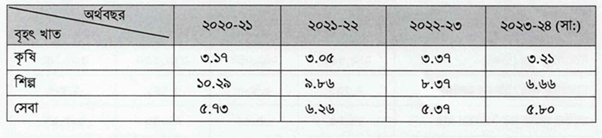

ছক-৩৮: স্থির মূল্যে (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬) তিনটি বৃহৎ খাতের প্রবৃদ্ধির হার

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, https://bbs.gov.bd/site/page/dc2bc6ce-7080-48b3-9a04-73cec782d0df/জিডিপি-

২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার ০.১৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির হার ১.৭১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সেবা (Service) খাতের প্রবৃদ্ধির হার ০.৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে ১ কোটি বা এর বেশি টাকার মালিকদের ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা বেড়েছে ২ হাজার ৮৯৪টি। অন্যদিকে গত দু-বছরে উচ্চ মূল্যস্ফীতি অন্তত ৭৮ লাখ মানুষকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাদের মধ্যে ৩৮ লাখ মানুষ চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, অতিদরিদ্র মানুষ গত দু-বছরে দৈনিক ২৫৬ টাকাও আয় করতে পারেনি। বিআইডিএস-এর তথ্য অনুযায়ী, দরিদ্রতম গ্রামীণ বাসিন্দারা তাদের ক্ষুধা মেটাতে ক্রমবর্ধমান হারে ভাতের ওপর নির্ভর করছে। আমিষসমৃদ্ধ খাবার কমিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে গত ছয় মাসে ৩.৫ কোটি থেকে ৮ কোটি টাকা দামের ৮টি বিলাসবহুল রোলস রয়েস গাড়ি আমদানি করা হয়েছে। (ডিসেম্বর ২৭, ২০২৪, দ্য ডেইলি স্টার)

এর পাশাপাশি সম্পদবৈষম্যের অবস্থা কী? জাতীয় পত্রিকা অনুযায়ী, ‘আয়বৈষম্যের তুলনায় বাংলাদেশে সম্পদবৈষম্য পরিস্থিতি আরও খারাপ। এর অর্থ জনসংখ্যার ছোট অংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের তুলনায় অনেক বেশি সম্পদের মালিক। ২০১৬ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে সম্পদের বৈষম্য ০.৮২ থেকে বেড়ে ০.৮৪ হয়েছে।’ আরও জানা যায়, ‘সময়োপযোগী হস্তক্ষেপের অভাব’ ঐতিহাসিকভাবে আয় ও সম্পদবৈষম্যকে বাড়িয়ে দেয়, অর্থনীতির পরিধি বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরাঞ্চলে আয়ের সুযোগ বেড়ে যায়; এ ছাড়াও দুর্নীতি উচ্চ বৈষম্যের ক্ষেত্রে অবদান রাখে। কারণ? ‘এ দেশে ক্ষমতা, আয় ও সম্পদ বাড়ানো একসঙ্গে যুক্ত।’ (ডিসেম্বর ২৭, ২০২৪, দ্য ডেইলি স্টার। ২২ ডিসেম্বর ২০২১, বণিক বার্তা)

‘শিল্পায়ন, অবকাঠামোয় বিনিয়োগ ও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) মূলত নগরবাসীকে সুবিধা দিয়েছে, অন্যদিকে ৮৫ শতাংশ জনশক্তি স্বল্প মজুরির কাজে জড়িত, যাদের কর্ম-সুরক্ষা নেই।’ এই তথ্য দিয়ে একটি জাতীয় দৈনিক জানাচ্ছে, ‘বাংলাদেশের মোট সম্পদের ৫৮.৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছেন জনসংখ্যার শীর্ষ ১০ শতাংশ, যেখানে নিচের সারির মানুষের হাতে রয়েছে মাত্র ৪.৮ শতাংশ সম্পদ। ধনীদের আয় (দুর্বার গতিতে) আরও বেড়েছে। গ্রামে মানসম্মত শিক্ষার সুবিধা না থাকায়—উপরের দিকে সামাজিক গতিশীলতা নেই। অন্যদিকে ভ্যাট; কম আয়ের জনগোষ্ঠীর ওপর বোঝা হয়ে ওঠে।’ (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড)

সর্বজনের সম্পদ কেন্দ্রীভূত, পুঞ্জীভূত করার বাংলাদেশি ধরন

মোট দেশজ উৎপাদন-আয়-সম্পদের সিংহভাগ ক্ষুদ্র একটি অংশের হাতে কেন্দ্রীভূত হলো কী উপায়ে? ব্যক্তি মালিকদের পুঁজির সম্প্রসারণে রাষ্ট্রের ভূমিকাই-বা কী? বিভিন্ন বিশ্লেষণে সাধারণত যে কটি উপায়-প্রক্রিয়ায় পুঁজি-আয়-সম্পদ অল্প কিছু লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত, পুঞ্জীভূত হতে দেখা যায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. নিউ লিবারেল পলিসি: আশির দশক থেকে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ‘নয়া উদারনৈতিক’ পলিসির মূল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বৃহৎ বহুজাতিক করপোরেশনের পুঁজি-পণ্য-প্রযুক্তির বাজার সম্প্রসারণের স্বার্থে বাংলাদেশসহ তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বাজার উন্মুক্ত করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কাঠামোগত সংস্কার প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা। এ জন্য প্রয়োজন ছিল কর, শুল্ক ব্যবস্থা সংস্কার করে প্রাইভেটাইজেশন, ডিরেগুলেশন প্রক্রিয়াকে জোরদার করা, সামাজিক সুরক্ষা খাতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় কমানো, বাজার ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কমানো; মোদ্দাকথা বাজারকে ব্যবসায়ীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া।২, ৩, ৪ এ ক্ষেত্রে এরশাদ সরকারের ভূমিকা অগ্রণী। ১৯৮২ সালের ১ জুন নয়া শিল্পনীতি করে তিনি বেশকিছু রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল ও টেক্সটাইল মিলকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেন। এক বছরের মধ্যে ৬০টি বৃহদায়তন রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। ১৯৮১-৮২ সালের রাষ্ট্রায়ত্ত ২৯০টি শিল্প ইউনিট ১৯৮৫-৮৬ সালে এসে দাঁড়ায় ১৭৪-এ। ঋণপ্রবাহও বাড়ানো হয়। পূবালী ও উত্তরা ব্যাংককে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়ার পাশাপাশি নতুন বেসরকারি ব্যাংক স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৫-৮৬-তে বেসরকারি শিল্প ইউনিটের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪ হাজার ২৯৯ এবং ১৯৮৮-৮৯-তে ২৩ হাজার ৫৪২। এর ফলে যে শিল্পসমৃদ্ধ অর্থনীতি হয়ে গেছে এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। যেখানে ১৯৭৩-৮০ পর্যন্ত শিল্প খাতের গড় উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ছিল ১৩.৯ শতাংশ, সেখানে ১৯৮১-৮২ সালে তা নেমে আসে ২.৪ শতাংশে। ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৮-৮৯ পর্যন্ত নয় বছরের মধ্যে পাঁচ বছর প্রবৃদ্ধির হার কমেছে। তিন বছর ছিল নেতিবাচক বা স্থবির পর্যায়ে। যেসব ইউনিট নামেমাত্র দামে পেয়েছেন ব্যক্তি মালিকরা তাদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী সময়ে ইচ্ছাকৃতভাবেই এসবকে লোকসানি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন আরও ঋণ সুবিধা নিয়ে ব্যক্তিগত কাজে লাগাতে। (২২ মার্চ ২০২২, বণিক বার্তা) অন্যদিকে অতীতের ধারাবাহিকতায় প্রতিটি সরকারের আমলে নিউ লিবারেল পলিসি অনুযায়ী প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে শ্রমিকদের ইউনিয়ন নিষিদ্ধ করে; গ্যাস-বিদ্যুৎ খাতের ওপর প্রাইভেট কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে; যাদের চাপে দফায় দফায় দাম বাড়ানো হয়। এ ছাড়াও প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, কোচিং সেন্টার, হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা-স্বাস্থ্যের বাণিজ্যিকীকরণের পথ প্রশস্ত করে।

২. একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্য: খুচরো দোকানির মুড়ি, চানাচুর, মসলা এখন বড় বড় কোম্পানির ঝুড়িতে। চিনির বাজারের ৭০ শতাংশ দুটি বড় গ্রুপের দখলে। তিন গ্রুপের দখলে ৭৫ শতাংশ ভোজ্যতেলের বাজার। ডিম এবং ব্রয়লার মুরগির বাজারও তিন থেকে চারটি বড় কোম্পানির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে। ভোজ্যতেল, গম, চিনিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনে হাতে গোনা কয়েকটি গ্রুপের রাজত্ব। এ ছাড়া বস্ত্র, সিরামিকস, রিয়েল এস্টেট, নির্মাণ, ট্রেডিং, সামুদ্রিক খাবার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, মিডিয়া, ব্যাংক, পরিবহণ, পর্যটন, ইস্পাত, শিপিং, বিদ্যুৎ-জ্বালানিসহ বিভিন্ন খাতে একচেটিয়া আধিপত্য করেছে বেক্সিমকো, এস আলম, সামিট, বসুন্ধরা, ওরিয়ন, নাসা গ্রুপ। যে কোনো পরিস্থিতিতে এরা পুরো বাজারকে অস্থিতিশীল করায় সিদ্ধহস্ত। (৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ও ২১ আগস্ট ২০২৪, বণিক বার্তা। ৩০ মার্চ ২০২৩, ঢাকা পোস্ট। ২৬ মার্চ ২০২৩ ও ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, বিবিসি নিউজ বাংলা। ১৫ জানুয়ারি ২০২৫, প্রথম আলো) বলা বাহুল্য, করপোরেট সংস্থার কাছে প্রাণ-প্রকৃতি কেবল মুনাফা বানানোর উপায়। ফলে মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়, পাশাপাশি নদী দূষিত হয়, বন ধ্বংস হয়, পাহাড় ধসে পড়ে; পানির দেশের মানুষকে কোম্পানির পানি কিনে খেতে হয়।

চিনির বাজারের ৭০ শতাংশ দুটি বড় গ্রুপের দখলে। তিন গ্রুপের দখলে ৭৫ শতাংশ ভোজ্যতেলের বাজার। ডিম এবং ব্রয়লার মুরগির বাজারও তিন থেকে চারটি বড় কোম্পানির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে। ভোজ্যতেল, গম, চিনিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনে হাতে গোনা কয়েকটি গ্রুপের রাজত্ব। এ ছাড়া বস্ত্র, সিরামিকস, রিয়েল এস্টেট, নির্মাণ, ট্রেডিং, সামুদ্রিক খাবার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, মিডিয়া, ব্যাংক, পরিবহণ, পর্যটন, ইস্পাত, শিপিং, বিদ্যুৎ-জ্বালানিসহ বিভিন্ন খাতে একচেটিয়া আধিপত্য করেছে বেক্সিমকো, এস আলম, সামিট, বসুন্ধরা, ওরিয়ন, নাসা গ্রুপ।

৩. ব্যাংক ঋণ এবং আর্থিক সুবিধা: মাত্রাতিরিক্ত খেলাপি ঋণ, যাচাই-বাছাই ছাড়া ঋণ অনুমোদন, ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, ব্যাংকারদের পেশাদারিত্বের অভাবে চরম সংকটাপন্ন অবস্থায় এখন দেশের ব্যাংকিং খাত। একইসঙ্গে রাজনৈতিক বিবেচনায় ব্যাংকের অনুমোদন, পরিচালনা পর্ষদে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের যুক্ত করা, পরিচালকদের দুর্নীতি, দুর্বল ব্যাংক ব্যবস্থাপনা ও সবশেষে ঋণ দেওয়ায় সরাসরি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে আমানতকারীদের অর্থ-সম্পদ লুটে নিচ্ছে লুটেরা ব্যবসায়ী গোষ্ঠী।৫ (২৯ ডিসেম্বর ২০২৪ ও ২৭ মার্চ ২০২৫, সমকাল। ২৯ মার্চ ২০২৪ ও ৪ এপ্রিল ২০২৪, প্রথম আলো। ২৯ জানুয়ারি ২০২৩, প্রতিদিনের বাংলাদেশ। ১৭ নভেম্বর ২০২৪, কালের কণ্ঠ। ৯ জানুয়ারি ২০২৫, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম। ২০ এপ্রিল, ২০২১, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড। ১৯ মার্চ ২০২৪, যুগান্তর। ২১ মে ২০২০, ঢাকা টাইমস)

৪. সরকারি প্রকল্প এবং চুক্তি: ক্ষমতাসীন সরকার সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী ঠিকাদার, ব্যবসায়ীরা বিশেষ করে অবকাঠামো, জ্বালানি এবং যোগাযোগ খাতে বড় বড় প্রকল্প হাতিয়ে নেয়। (ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০২৩, দ্য ডেইলি স্টার। ১১ জুন ২০২৪, বণিক বার্তা। ২১ ডিসেম্বর ২০২৪, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড) ধানখেতের মাঝে সেতু, হাওড়ের বুক চিরে রাস্তা, যত্রযত্র বাঁধ, ব্রিজ, কালভার্ট; ‘উন্নয়নে’র বন্যায় ভেসে যায় সব। জলাবদ্ধতা, যানজট পরিস্থিতি কী, ভুক্তভোগীমাত্রই জানেন।

৫. জমি দখল: আইনি সীমাবদ্ধতার কারণে ব্যাঙের ছাতার মতো রিয়েল এস্টেট কোম্পানি গড়ে উঠেছে। ভূমি উন্নয়ন আইন-২০০৪-এর বিধানের তোয়াক্কা না করে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো জলাশয়সহ মানুষের কৃষি ও বসবাসের জমি ধ্বংস করে বিজ্ঞাপন প্রচারসহ ক্রেতাদের নানা রকম লোভনীয় প্রস্তাবের মাধ্যমে ক্রেতার শেষ সম্বলটুকু হাতিয়ে নেয়। (১৪ জুলাই ২০২৪, বাংলা ট্রিবিউন)

৬. শেয়ারবাজার ম্যানিপুলেশন: অনিয়ম ও কারসাজি করে যারা কোম্পানির শেয়ারের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি করে তারাই নির্ধারণ করে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা-ডিএসইএক্স সূচকের উত্থান-পতন। (১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ও ২৮ জানুয়ারি ২০২৪, প্রথম আলো) ‘‘দরবেশ’ ছুঁয়ে দিলে মাটিও সোনা হয়ে যায়’! (সেপ্টেম্বর ২৮, ২০১১, বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম। ১৫ আগস্ট ২০২৪, দ্য ডেইলি স্টার বাংলা)

৭. বাজার সিন্ডিকেট প্রথা: সরকার বদল হলেও, বদল হয় না সিন্ডিকেট প্রথা। সরকার প্রধানের নির্দেশকেও বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাতে অভিজ্ঞ এই চক্র!

ছক-৩৯: পণ্যের বাজারে ‘সিন্ডিকেট’ চক্রের আধিপত্য

সূত্র: ৩০ আগস্ট ২০২৩, সমকাল

ডলার সংকট, বিশ্ববাজারে দাম বৃদ্ধি, উৎপাদন কম মার্কা বিজ্ঞাপনের ডামাডোলে চিনির বাজার মূলত সিটি, মেঘনা, এস আলম, দেশবন্ধু ও আবদুল মোনেম গ্রুপের হাতে। ভোজ্যতেলের বাজার এস আলম, সিটি, মেঘনা, টি কে, বসুন্ধরা, বাংলাদেশ এডিবল অয়েলসহ কয়েকটি কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে। চালের দাম বাড়ার পেছনে ছয় করপোরেট: এসিআই, আকিজ, বসুন্ধরা, প্রাণ, সিটি ও স্কয়ার। দাপুটে, ক্ষমতাবান, বেপরোয়া এই চক্রকে লাগাম পরানো যায় না কেন? বাজারে যারা সিন্ডিকেট করছে, তারা রাজনীতিতেও সক্রিয়। সরকারের মন্ত্রী-সচিবরা বলেন, ‘তারা সিন্ডিকেটের কাছে অসহায়!’ তাহলে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? (৩০ আগস্ট ২০২৩, সমকাল। ২৫.১০.২০২৪, ডিডব্লিউ। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, সময় নিউজ। ১ মার্চ ২০২৫, বাংলা ট্রিবিউন)

৮. রাজনৈতিক যোগাযোগ: সামরিক-বেসামরিক যে কোনো সরকারই ক্ষমতাসীন হোক-না কেন, তাতে বৃহৎ গোষ্ঠীর আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হয় না। ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত- বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হওয়া পুঁজির মালিকরা মিলে একটিই দল, একটি শ্রেণি এবং তারা স্থায়ী। ক্ষমতাসীন দল বরং অস্থায়ী। হাল আমলে ‘ডিপ স্টেট’ কথাটা বাজারে বেশ চালু রয়েছে। ‘মিনিস্টার’স ম্যান’রা৬ সেই ‘ডিপ স্টেট’ কি না সেই প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক!

৯. কর, শুল্ক ছাড়সহ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সুবিধা: কর-শুল্ক ছাড়, প্রণোদনা প্যাকেজের ভাগীদার সরকার সংশ্লিষ্ট বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। সংকটকালীন পুঁজির মালিকদের কোনো-না-কোনো অংশ যেমন বিপদে পড়ে তেমনি ‘বিপর্যয় বাণিজ্য’ পুঁজির মুনাফা হয় আকাশচুম্বী। সাধারণ মানুষ বিপর্যয়ের শিকার হলেও সরকার তখন এগিয়ে আসে বিপদগ্রস্ত মালিকদের উদ্ধার করতে। (১৩ জানুয়ারি ২০২১, দৈনিক ইত্তেফাক। ২০ ডিসেম্বর ২০২৪, প্রথম আলো। ২৭ মার্চ ২০২৫, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড। ১২ মে ২০১৬ ও ১১ অক্টোবর ২০২৪, বিডিনিউজ২৪.কম। ২ এপ্রিল ২০২৫, বাংলাদেশ প্রতিদিন)

১০. গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন: ‘রাজনৈতিক ক্ষমতা-কালো টাকা গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করছে’— দাবিটি খোদ সরকারের! (১৯ জানুয়ারি ২০২৫, দৈনিক ইত্তেফাক) যেহেতু গণমাধ্যমের তথ্য সংগ্রহে সরকার এবং ধনী গোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীলতা রয়েছে তাই সরকার ও সম্পদশালীদের বিপক্ষের কোনো কোনো সংবাদের কারণে কালেভদ্রে এ ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়! যাহোক, সাধারণত মূলধারার গণমাধ্যমগুলো ধনী পরিবারগুলোর নিয়ন্ত্রণে। এ ছাড়াও মিডিয়ার আয় বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভরশীল বিধায় করপোরেট স্বার্থ প্রাধান্য পাওয়াই স্বাভাবিক।৭ অন্যদিকে মিডিয়ার মাধ্যমে কাল্পনিক শত্রু তৈরি করে ভয়ের পরিবেশ জারি রাখা গেলে, পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের মাত্রা বাড়ালে, তার আড়ালে লুণ্ঠন সহজতর হয়।৮

১১. বহুজাতিক করপোরেশনের সঙ্গে যূথবন্ধন: বাংলাদেশে ব্যবসায়ী গ্রুপগুলো বিভিন্ন সরকারের আমলে বিদেশি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে অংশ নিয়েছে। টেলিকম, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং জ্বালানি খাতে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের সরকারি নীতি (২৩ মার্চ ২০২৫, সময় টিভি। ২ মার্চ ২০২৫, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড) জোরদার করার উদ্যোগ নেওয়া হয় নব্বইয়ের দশকে।

১২. বিদেশে বিনিয়োগ: লুটেরা বড় ব্যবসায়ী পরিবারগুলোর বিদেশে (বিশেষ করে যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মধ্যপ্রাচ্য, সিঙ্গাপুর, দুবাইয়ে) পাচারকৃত অর্থ-সম্পদের একটি বড় অংশ বিনিয়োজিত রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রিয়েল এস্টেট, ব্যাংক, ট্রেডিং এবং শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ। (জুন ১৭, ২০২২ ও আগস্ট ১৯, ২০২৩, দ্য ডেইলি স্টার। ১৭ মার্চ ২০২৫, যুগান্তর)

১৩. আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক: বাংলাদেশের অবকাঠামো প্রকল্পগুলোতে বিশ্বব্যাংক (WB) এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) বিভিন্ন সময়ে অর্থায়ন করেছে। বহুজাতিক করপোরেশনসহ দেশের সরকার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী পরিবার ঠিকাদারি থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত থেকে লাভবান হয়। (ফেব্রুয়ারি ২, ২০২৩, দ্য ডেইলি স্টার) এ ছাড়া বিনিয়োগের শর্ত হিসেবে কর-শুল্ক হার হ্রাস, মুনাফা স্বদেশে নিয়ে যাওয়াসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ফলে বিদেশি কোম্পানির সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত হয়। অন্যদিকে দেশের বাণিজ্য ঘাটতি পূরণে আইএমএফের দেওয়া ঋণের শর্তানুযায়ী বহুজাতিক কোম্পানির পণ্য-প্রযুক্তির অবাধ আগমন নিশ্চিত হয়।

১৪. বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক: বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের প্রধান বিবেচ্য হলো বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ সম্পর্ক। সে ক্ষেত্রে দেশীয় সরকার কোন খাতকে প্রাধান্য দেবে এটি নির্ভর করে দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির প্রভাবের ওপর। ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে কোন পুঁজির সম্পর্ক–তার ওপর। মারণাস্ত্র হোক কিংবা নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য-প্রযুক্তির আমদানি-রপ্তানি হোক, শেষ বিচারে, তা কোম্পানির লবিস্টদের প্রভাব দ্বারাই নির্ধারিত হয়। এ ক্ষেত্রে অসম সম্পর্কের কারণে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক স্বার্থই প্রধানত বিবেচনায় থাকে।

১৫. প্রাকৃতিক-কৃত্রিম দুর্যোগকালীন মুনাফার সর্বোচ্চকরণ: সম্পদবৈষম্য পুঁজিবাদের একটি অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য। মহামারি, যুদ্ধ সেটিকে আরও বাড়িয়ে দেয়। কোভিড মহামারির সময়ে যখন কর্মহীন মানুষের সংখ্যা বাড়ছিল, অর্থনীতি যখন বিপত্তির মুখে তখনও কোটিপতিদের সংখ্যা উচ্চ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। (৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, বণিক বার্তা। ২৫ জানুয়ারি ২০২৫, ঢাকা পোস্ট। ২৬ জানুয়ারি ২০২৫, ঢাকা প্রকাশ) এ ছাড়া ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’, ‘রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা’র জিগির তুলে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন রাষ্ট্রের অস্ত্র বিক্রির বিষয়টি এখন প্রায়ই শোনা যায়। এই ফাঁকে দেশের অস্ত্র আমদানিকারদেরও লাভ হয়! কোটিপতিদের শীর্ষস্থানে তাদের কেউ কেউ জায়গা করে নেয়। (২৪ ডিসেম্বর ২০১৪, প্রথম আলো)

১৬. শ্রমিক সংগঠন নিয়ন্ত্রণ: মোট দেশজ উৎপাদনের সিংহভাগের উৎপাদক অধিকাংশ শ্রমশক্তির মালিক শ্রমিক শ্রেণি; যারা উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন করেন এবং যারা তীব্র শোষণের শিকার। ন্যূনতম মজুরি মানে সর্বোচ্চ শোষণ আর যার অর্থ হলো সর্বোচ্চ মুনাফা। পুঁজির নিরাপত্তায় মালিক শ্রেণির সবসময় যে ভয়টি তাড়া করে বেড়ায় তা হলো শ্রমিক শ্রেণির সংঘবদ্ধতা। যে কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানা বন্ধ করে শ্রমিক ইউনিয়ন ভাঙার রাষ্ট্রীয় তৎপরতা, শ্রম আইনের দুর্বলতা-স্ববিরোধিতা এবং প্রয়োগ না থাকা, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগ; প্রকৃত অর্থে মালিক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষায় সরকারি ভূমিকার প্রচুর নজির রয়েছে।৯, ১০ (মে ১, ২০১৬, বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম। ১২ জানুয়ারি ২০২৫, প্রথম আলো। ১ মে ২০২১, বাংলা ট্রিবিউন)

১৭. ‘প্যাটেন্ট রাইট’ বলে বহুজাতিক কোম্পানির আধিপত্য: দেশের বীজ ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব বহুজাতিক করপোরেশনের মুনাফার আওতায়। সেই স্বার্থে গৃহীত-প্রণীত হয় নীতি-আইন (জাতীয় বীজনীতি-১৯৯৯)। সর্বোচ্চ মানের উন্নত বীজ কৃষকের কাছে সহজে এবং দক্ষতার সঙ্গে পৌঁছে দেওয়া (১.১ ধারা), কৃষকদের মাঝে উন্নত জাতের বীজের ‘গ্রহণযোগ্যতা ও ব্যবহার’ বাড়ানো (১.২.৩)-র কথা বলা হলেও প্রকৃত উদ্দেশ্য বীজ ব্যবসায়ীদের মুনাফা পাইয়ে দেওয়া। ৪.৪.৩ ধারায় বীজ অনুমোদন ও নিবন্ধীকরণের ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যক্তি, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের কথা থাকলেও ফসল উৎপাদক কৃষকদের কোনো কথা নেই।১১, ১২

১৮. আদি সংবর্ধন প্রক্রিয়া: দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান ‘দুর্নীতি’, ভূমি দখল, চোরাচালান, পাচার, চাঁদাবাজি, মস্তানি ইত্যাদি মিলে দেশের জিডিপির সিংহভাগ গঠন করে বাংলাদেশের অর্থনীতি।১৩ (৯ ডিসেম্বর ২০১৯, বিবিসি নিউজ বাংলা। 30 Sept 2024, AL Jazeera English। ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড। সেপ্টেম্বর ৮, ২০২২, জানুয়ারি ৯, ২০২৩, সেপ্টেম্বর ১৮, ২০২৪ ও ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০২৫, দ্য ডেইলি স্টার। ২৯ অক্টোবর ২০১৬ ও ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, সমকাল। ১৫ জুন ২০২৪, দৈনিক কালবেলা) এ নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা রয়েছে ‘সর্বজনকথা’র আগের পর্বগুলোতে।

১৯. ধনীদের প্রত্যক্ষ কর হ্রাসের বিপরীতে সর্বজনের পরোক্ষ কর বৃদ্ধি: দেশে অতি ধনীর সংখ্যা বাড়লেও আয়করের ৮৫ শতাংশই আসে পরোক্ষ উৎস থেকে। কর ছাড়ের সুবিধায় বাংলাদেশে অতিকায় ধনীরা দেশে কর না দিয়ে অর্থ-সম্পদের বিরাট অংশ পাচার করেন ভিনদেশে। বাংলাদেশ ছাড়াও বিভিন্ন অফশোর গন্তব্যে জমা রাখছেন বিপুল পরিমাণ অর্থ। কানাডা, দুবাই, লন্ডনের প্রাইম লোকেশনে কিনছেন উচ্চমূল্যের বাড়ি। সেখানে আবার কর দিচ্ছেন ঠিকঠাক। অন্যদিকে বিদেশি গন্তব্যে অর্থের এ অবাধ এবং অবৈধ প্রবাহ দেশে বৈদেশিক মুদ্রার ওপর বড় চাপ তৈরি করেছে। (৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, বণিক বার্তা)

২০. মুদ্রানীতি: একদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ‘সদাতৎপর’ অন্যদিকে পুঁজির সংকট উত্তরণের দিশা হয়ে রাষ্ট্র বিভিন্ন সময় বড় পুঁজির মালিকদের টাকা ছেপে ‘প্রণোদনা’র ব্যবস্থা করে। ফলে দামের স্ফীতিতে পুঁজির কোনো-না-কোনো অংশের লাভ হলেও এর চাপে দিশাহারা হয় সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। (ডিসেম্বর ২৭, ২০২৩, দ্য ডেইলি স্টার। ১৪ অক্টোবর ২০২৪ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, প্রথম আলো)

২১. বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে বিদ্যুৎ, জ্বালানি, খনিজ সম্পদ নিয়ে চুক্তি: বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান এবং সাবেক অতিরিক্ত সচিব জনাব নুরুদ্দীন মাহমুদ কামাল নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছিলেন ‘বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) ও জ্বালানি খাতে এর যে পার্থক্য রয়েছে তা গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটির ব্যাপারে যতটা আগ্রহ থাকা উচিত দ্বিতীয়টির ব্যাপারে ততটা সতর্কতা আবশ্যক। প্রথমটিতে দেশের শ্রমিক দ্বারা মূল্য সংযোজন হয় এবং দ্বিতীয়টিতে থাকে প্রধানত লুণ্ঠন ও দুর্নীতি। সে কারণেই দ্বিতীয়টিতে বহু বিদেশি কোম্পানি উৎসুক থাকে। তারা রপ্তানির জন্য খনিজ সম্পদ উত্তোলনে উদ্যোগী হয়। অরূপান্তরিত বা গ্যাস/কয়লা কাঁচামাল অবস্থায় অথবা রূপান্তরিত অবস্থায় (সার/স্টিল) সেগুলো রপ্তানি সৃষ্টির মাধ্যমে বিপুল মুনাফায় তারা প্রলুব্ধ হয়, তাতে সহযোগীরাও অবশ্য যথেষ্ট উৎসাহবোধ করে। ফলে দেশের সীমিত সম্পদের ভান্ডার শূন্য হয়ে যেতে সময় লাগে না। তবুও জনস্বার্থবিরোধী সরকারের গ্যাস বা গ্যাসজাত পদার্থ (সার/স্টিল) এবং কয়লা ও কয়লাজাত পদার্থ রপ্তানিতে উৎসাহে ভাটা পড়ে না। এশিয়া এনার্জি কোম্পানি ও টাটার তথাকথিত বিনিয়োগ নিয়ে দেশের বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি লবিং করে চলেছেন।’১৪

জনগণের স্বার্থ উপেক্ষা করে বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থে জাতীয় সম্পদ নিয়ে সর্বনাশা চুক্তি করা হয়েছে জাতীয় পার্টি, বিএনপি-জামায়াত, আওয়ামী লীগ অর্থাৎ সব সরকারের আমলেই। (১৯ আগস্ট ২০২৪, যুগান্তর) আর সরকারি এ ‘দায়’ থেকে অব্যাহতি পেতেই ‘দায়মুক্তি আইন’। (বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির ওয়েবসাইট, https://sarbojonkotha.info ) লাভ হয়েছে গুটিকয়েক বিদেশি কোম্পানির এবং তাদের এদেশীয় সহযোগী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর। (৩১ আগস্ট ২০২৪, সমকাল। ১৭ আগস্ট ২০২৪, দৈনিক কালবেলা। ১৮ আগস্ট ২০২৪, যুগান্তর)

‘গণপ্রজাতন্ত্রে’ সম্পদের মালিক কারা?

২০২৩ সালে ৫ হাজার কোটি টাকার বেশি পরিমাণের সম্পদ ছিল ২১ ব্যক্তির হাতে। কোভিড মহামারির সময়ে যখন কর্মহীন মানুষের সংখ্যা বাড়ছিল, অর্থনীতি যখন বিপত্তির মুখে তখন ১০ কোটি টাকার বেশি সম্পদ আছে এরকম ব্যক্তির সংখ্যা ৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০২০ সালে কোভিডের বছরে এই সংখ্যা ছিল ২১ হাজার ৩৯৯ জন আর বছর শেষে দাঁড়িয়েছিল ৩০ হাজার ৫৫৯ জনে।১৫ বছরের শেষার্ধে এর সঙ্গে যুক্ত হয় বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারের অস্থিতিশীলতা। সংকট বাড়ে, কোটিপতিও বাড়ে। গণপ্রজাদের দেশে সেই সংখ্যাটা নেহায়েত কম নয়!

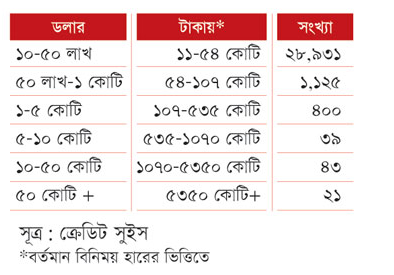

ছক-৪০: ২০২১ সালে ধনীদের সংখ্যা এবং টাকার পরিমাণ

** নিট সম্পদের মালিকানার হিসাব করা হয় আর্থিক ও অনার্থিক সম্পদের (স্থাবর সম্পদ যেমন: জমি, বাড়ি ইত্যাদি) মোট দাম থেকে দায়-দেনা বাদ দিয়ে। সূত্র: ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, বণিক বার্তা

ছক-৪১: দেশের শীর্ষস্থানীয় ২৩ কোম্পানির তালিকা (২০২০ সালের দামস্তর অনুযায়ী, ডলারে)

সূত্র: ২৮ মার্চ ২০২০, প্রথম আলো

বি.দ্র.- অফশোর, চোরাই লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রকৃত হিসাব পাওয়া যায় না। সেসব হিসাবে ধরলে টাকার পরিমাণ আরও অনেক বেশি। এ ছাড়া দেশীয় মূলধারার গণমাধ্যমগুলোর অধিকাংশ তথ্যের উৎস যে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো১৬ (১২ মার্চ ২০২০, বাণিজ্য প্রতিদিন) তাদের মানদণ্ডগুলোর মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কারা আধিপত্য করে সে সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা পাওয়া যায় উপরের সারণি থেকে।

লুণ্ঠনের ‘কুরুক্ষেত্রে’ পুঁজির পাণ্ডবকুলের নিশানা: জীবন, জমি, জল, জঙ্গল

ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার ঘনিষ্ঠ ৮টি বড় ব্যবসায়ী গ্রুপের বিরুদ্ধে দেশ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা পাচার এবং বিদেশে বিভিন্ন কোম্পানি গঠনের মাধ্যমে বিনিয়োগের তথ্য পাওয়া গেছে। গ্রুপগুলো হচ্ছে: সামিট, জেমকম, এস আলম, সিকদার, ওরিয়ন, আরামিট, নাসা ও বেক্সিমকো গ্রুপ। তারা যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সাইপ্রাস, কানাডা, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, স্লোভাকিয়া, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডস, আইল অব ম্যানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগ করেছে। আমদানি-রপ্তানির আড়ালে নানাভাবে দেশ থেকে এই অর্থ পাচার করা হয়েছে। গ্রুপগুলোর মালিকরা বিভিন্ন দেশে নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। এসব তথ্য দেশে গোপন রাখা হয়েছে। ব্যাংক লুট, সরকারি প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ ও রাজস্ব ফাঁকির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ বিদেশে পাচারের বিভিন্ন তথ্য গণমাধ্যমে ঘুরছে। উল্লিখিত আটটি ছাড়াও আরও কিছু গ্রুপের নামে টাকা পাচারের তথ্য পাওয়া গেছে।

দেশে বিদ্যুৎ ও বন্দর খাতে সামিট গ্রুপের (৪ এপ্রিল ২০২৪, সময় নিউজ ও ১২ অক্টোবর, ২০২৪ সময়ের আলো) নামে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। এটি ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রীর ভাইসংশ্লিষ্ট একটি গ্রুপ। অভিযোগ রয়েছে, সরকারের প্রভাব খাটিয়ে গ্রুপটি নানাভাবে অবৈধ সুবিধা নিয়েছে। সিঙ্গাপুর ও ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডে এই গ্রুপের নামে নানা সম্পত্তির সন্ধান মিলেছে। গ্রুপটির সিঙ্গাপুরসহ অনেক দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য রয়েছে। এখন পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্থার তদন্তে সিঙ্গাপুর ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে জেমকম গ্রুপের নামে সম্পত্তির খোঁজ মিলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি কোম্পানিতে বিনিয়োগের তথ্য উদ্ঘাটন করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সুবিধাভোগী হিসেবে আলোচিত অন্যতম শিল্প গ্রুপ এস আলম। ইসলামী ব্যাংকসহ ‘শরিয়াহভিত্তিক’ বেশ কয়েকটি ব্যাংক দখলের অভিযোগ, লক্ষ কোটি টাকা ঋণ এবং বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগ আনা হচ্ছে এস আলমের মালিক সাইফুল আলমের বিরুদ্ধে। (২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, বিবিসি নিউজ বাংলা) বিভিন্ন তদন্তে এস আলম গ্রুপের মালিকানায় সিঙ্গাপুর, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডস, সাইপ্রাস, কানাডা (হাউজিং ব্যবসা) ও মালয়েশিয়ায় (হাউজিং, ট্রেডিংসহ নানা ব্যবসায়) বিপুল পরিমাণ সম্পদ ও বিনিয়োগের তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সিঙ্গাপুরে একাধিক পাঁচতারকা মানের হোটেল ও রিসোর্ট এবং একটি ট্রেডিং কোম্পানিরও সন্ধান মিলেছে। সিঙ্গাপুরে গঠিত কোম্পানির মূলধন বাংলাদেশ থেকে ট্রেড বেজড মানি লন্ডারিং বা আমদানি-রপ্তানি ব্যবসার আড়ালে পাচার করা হয়েছে। এস আলম গ্রুপের পরিচালক ও তাদের পরিবারের সদস্যরা সিঙ্গাপুরেরও নাগরিক।

সিকদার গ্রুপের বিভিন্ন পরিচালকের নামে ন্যাশনাল ব্যাংক থেকে নেওয়া আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে দেশ থেকে টাকা পাচারের তথ্য পাওয়া গেছে। সিকদার গ্রুপের বিভিন্ন পরিচালকের নামে সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন সম্পত্তির খোঁজ পাওয়া গেছে।

ওরিয়ন গ্রুপ দেশে যেমন ব্যাংক জালিয়াতি করেছে, তেমনি দেশ থেকে টাকাও পাচার করেছে। গ্রুপটির পরিচালকদের নামে ইউরোপের দেশ কমনওয়েলথ অব ডমিনিকা এবং আলবেনিয়ায় পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়েছে। এর বিপরীতে তারা দেশ দুটির নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে এবং আলবেনিয়ার নাগরিকের পরিচয় দিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে কোম্পানি গঠন করে বিনিয়োগ করেছে। অথচ গ্রুপটির ব্যবসা বাংলাদেশ কেন্দ্রিক! কানাডায়ও গ্রুপটির নামে সম্পদ ও বিনিয়োগের তথ্য পাওয়া গেছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদের মালিকানাধীন কোম্পানি আরামিট গ্রুপ। তার নামে-বেনামে চার দেশে মোট ৫৭৮টি সম্পদের তথ্য উদ্ঘাটন করা হয়েছে। এর মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২২৮টি, যুক্তরাষ্ট্রে ৭টি এবং যুক্তরাজ্যে ৩৪৩টি সম্পত্তির সন্ধান ও বিনিয়োগের তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে পাওয়া গেছে। এ ছাড়া সিঙ্গাপুরেও সম্পদ ও বিনিয়োগের তথ্য মিলেছে।

নাসা গ্রুপের মালিক নজরুল ইসলাম মজুমদার ঋণের টাকার বড় অংশই বিদেশে পাচার করেছেন। বিভিন্ন দেশে এখন পর্যন্ত ৬৭০ কোটি টাকার সম্পদ সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করা হয়েছে। নাসা গ্রুপের যুক্তরাজ্য, হংকং, আইল অব ম্যান ও নিউ জার্সিতে বিপুল সম্পদ ও বিনিয়োগের তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ওইসব দেশে মোট ১৮টি শেল কোম্পানি শনাক্ত করা হয়েছে। যুক্তরাজ্য, আইল অব ম্যান ও নিউ জার্সিতে ৩ কোটি ৭৯ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ড বা ৬৪৪ কোটি টাকার ৭টি সম্পত্তি চিহ্নিত করা হয়েছে। বিদেশি একটি ব্যাংকের হিসাবে ২ লাখ ৮০ হাজার পাউন্ডের বা ৪ কোটি ৫৪ লাখ টাকার স্থিতি পাওয়া গেছে। এই সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত বিদেশে প্রায় ৬৭০ কোটি টাকার সম্পদ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে নাসা গ্রুপের ২ হাজার কোটি টাকার সম্পদ জব্দ করা হয়েছে। (২৮ মার্চ ২০২৫, যুগান্তর)

সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি খাতবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের মালিকানাধীন বেক্সিমকো গ্রুপের বিরুদ্ধে আমদানি-রপ্তানির আড়ালে টাকা পাচারের অভিযোগ রয়েছে। এখন পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে ১ হাজার ১৪০ কোটি টাকা পাচারের তথ্য চিহ্নিত হয়েছে। বিদেশে ৫টি শেল কোম্পানির অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। (২৮ মার্চ ২০২৫, যুগান্তর) আশির দশকে প্রাইভেটাইজেশন পলিসির প্রত্যক্ষ সুফলভোগী ছিলেন সালমান এফ রহমান এবং বেক্সিমকো। ঔষধ শিল্পে একচেটিয়া সুবিধা আদায় করার পর এই গ্রুপ অন্যান্য খাতে বিনিয়োগে তৎপর হয় (৯ ডিসেম্বর ২০১০, বিবিসি নিউজ বাংলা)। গত ১৫ বছরে আর্থিক খাতে নজিরবিহীন দুর্নীতি, লুটপাট, জালিয়াতি ও টাকা পাচারের অভিযোগ রয়েছে সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে। ব্যাংক থেকে নামে-বেনামে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে তার প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে একটি ব্যাংক থেকেই নেওয়া হয়েছে ২২ হাজার কোটি টাকা। পণ্য রপ্তানি করে সেই অর্থ দেশে না আনার অভিযোগও রয়েছে তার প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে। অভিযোগ রয়েছে, গত ৩১ বছরে শেয়ারবাজারের প্রতিটি বড় কেলেঙ্কারিতে সালমান এফ রহমান জড়িত। গত ৩ বছরে তিনি দৃশ্যমানভাবেই বাজার থেকে নিয়েছেন ৬ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। আর অদৃশ্যভাবে হাতিয়ে নিয়েছেন ২০ হাজার কোটি টাকা। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর বেপরোয়া হয়ে ওঠেন সালমান এফ রহমান। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক, ব্যবসায়ী নেতার পর ২০১৮ সালে এমপি ও টানা দুবার প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হন তিনি। (১৩ আগস্ট ২০২৪, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ঢাকা পোস্ট । ১৭ আগস্ট ২০২৪, ভোরের কাগজ লাইভ। ১৫ আগস্ট ২০২৪, যমুনা টিভি। আগস্ট ১৪, ২০২৪, দ্য ডেইলি স্টার। ১৬ আগস্ট ২০২৪, দৈনিক ইত্তেফাক। ২৮ মার্চ ২০২৫, সমকাল)

স্যামসন এইচ চৌধুরী এবং তার পরিবারের স্থাপিত গ্রুপ হলো স্কয়ার। তার সন্তানদের মধ্যে তপন চৌধুরী ছিলেন ২০০৭ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের একজন। (৯ মার্চ ২০২০, প্রথম আলো) তাদের একটি প্রতিষ্ঠান-স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজের বিরুদ্ধে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টি করে মূল্য বৃদ্ধির অভিযোগ করে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। কমিশনের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল, তারা বাজারে চাল, আটা, ময়দা, ডিম, ব্রয়লার মুরগি ও টয়লেট্রিজ পণ্যে ‘অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও কৃত্রিম সংকটের মাধ্যমে অস্থিরতা’ তৈরি করেছে। (২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২, শেয়ার বিজ নিউজ)

বসুন্ধরা গ্রুপ আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছে। তারা সরকারি চুক্তি এবং সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে। বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী বসুন্ধরা গ্রুপের মালিকদের বিরুদ্ধে বিদেশে অর্থ পাচার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমতি ছাড়াই অর্থ সরানোসহ বিভিন্ন অভিযোগ সম্পর্কে বহুমুখী অনুসন্ধান করছে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা। অভিযোগ অনুযায়ী, মি. সোবহান ও তার সন্তানরা অফশোর কোম্পানির মাধ্যমে ব্রিটেনে ১৩ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের সম্পদের মালিক। এ ছাড়া আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক মন্ত্রীরাই শুধু ব্রিটেনে প্রপার্টি কেনেননি, বরং আরও কিছু প্রভাবশালী ব্যবসায়ীও একই কাজ করেছেন। এর মধ্যে সারে এলাকায় মূল্যবান একটি এস্টেট কিনেছে মি. সোবহানের পরিবার। ওই এলাকায় দুটি বড় সম্পদের মালিক তারা। ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডসের নিবন্ধিত কোম্পানির মাধ্যমে এগুলো কেনা হয়েছে। (১৪ ডিসেম্বর ২০২৪, বিবিসি নিউজ বাংলা। ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, বিডিনিউজ২৪.কম)

আকবর সোবহানের ছেলে ও বসুন্ধরা গ্রুপের এমডি সায়েম সোবহান আনভীরের নামে যুক্তরাজ্যে স্লোভাকিয়ান কোম্পানি ক্যালকাট্রুনিক হোল্ডিংয়ে ৫ হাজার ইউরো বিনিয়োগ, যুক্তরাজ্যে স্লোভাকিয়ান কোম্পানি জিএজিএজিইউজিইউতে ৫ হাজার ইউরো বিনিয়োগ, যুক্তরাজ্যের কোম্পানি ওয়ার্ল্ডেরা করপোরেশন লিমিটেডে ১ হাজার শেয়ারের বিনিয়োগ, যুক্তরাজ্যের কোম্পানি এএসডব্লিউএ হোল্ডিংস লিমিটেডে ৫ হাজার শেয়ারের বিনিয়োগসহ আনভীরের স্ত্রী সাবরিনা সোবহানের নামে যুক্তরাজ্যে ইউরোএশিয়া টেলিভিশন নেটওয়ার্ক লিমিটেডে ৫ হাজার শেয়ারের বিনিয়োগ, আনভীরের ভাই বসুন্ধরা গ্রুপের পরিচালক সাফওয়ান সোবহান তাসভীরের নামে যুক্তরাজ্যে গ্লোবাল মাল্টি ট্রেড লিমিটেডে বিনিয়োগ রয়েছে।

দুদকের তথ্যানুযায়ী, তাদের বিরুদ্ধে ঋণ জালিয়াতি, অর্থ আত্মসাৎ, অবৈধ সম্পদ অর্জন, হস্তান্তর ও অর্থ রূপান্তরের মতো অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন নথি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রধান সন্দেহভাজন বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমদ আকবর সোবহান, তার স্ত্রী আফরোজা বেগম, ছেলে সায়েম সোবহান আনভীর, তার স্ত্রী সাবরিনা সোবহান, আরেক ছেলে সাদাত সোবহানের স্ত্রী সোনিয়া ফেরদৌস সোবহান, ছেলে সাফিয়াত সোবহান, সাফওয়ান সোবহান ও তার স্ত্রী ইয়াশা সোবহানসহ সবাই এই অপরাধের সঙ্গে জড়িত। ওই পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন ব্যাংক থেকে তাদের কোম্পানির নামে বিপুল অঙ্কের ঋণ নিয়েছেন। ঋণের একটি অংশ বাংলাদেশের বাইরে ‘অবৈধভাবে পাচার’ করা হয়েছে এবং তারা স্লোভাকিয়া, দুবাই (সংযুক্ত আরব আমিরাত) ও যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেছেন। কিন্তু কোম্পানি ও প্রকৃত রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ আয়করে দেখায়নি। এ ছাড়াও দেড় লাখ কোটি টাকা মূল্যের জমি দখল এবং অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে আহমেদ আকবর সোবহান ও তার ছেলে সায়েম সোবহান আনভীরসহ স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে। (১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, বিডিনিউজ২৪.কম)

প্রতীক গ্রুপের চেয়ারম্যান এসএম ফারুকী হাসান নানান কৌশলে ১৮০ কোটি টাকা কর ফাঁকি দিতে সক্ষম হয়েছেন। প্রতীক গ্রুপ সিরামিক, রিয়েল এস্টেট, খাদ্য এবং জ্বালানি খাতে সক্রিয় একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। রাজনৈতিকভাবে সুসংযুক্ত ফারুকী একসময় আওয়ামী লীগের ধানমন্ডি থানা ইউনিটের সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। অভিযোগ অনুযায়ী, ফারুকী চীনের নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল করপোরেশন এবং চায়না শিপবিল্ডিং অ্যান্ড অফশোর ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির মতো প্রতিষ্ঠান থেকে বিপুল অর্থ পেয়েছেন। এ ছাড়া সাবেক সরকারের উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিরা ফারুকীর এ তহবিল থেকে সুবিধা নিয়েছেন বলে জানা যায়, এমনকি সাবেক প্রধানমন্ত্রীর একজন উপদেষ্টার নামও তার সঙ্গে যুক্ত হয়। নয় বছরেরও বেশি সময় ধরে ফারুকী দেশে ৭২১ কোটি টাকা এনেছেন, যা থেকে ১৮০ কোটি টাকা কর পরিশোধ করার কথা ছিল (রেমিট্যান্স ছাড়ের সুবিধা অনুযায়ী)। তবে এ বিপুল অর্থের কোনো করই পরিশোধ করা হয়নি। (১৯ মার্চ ২০২৫, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড) এ ছাড়া অবৈধ সম্পদ অর্জনের তালিকায় ধনী গ্রুপগুলোর নাম যেমন আসে তেমনি আসে মূলধারার শীর্ষ রাজনীতিবিদদের নামও। (২০ মার্চ ২০২৫, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড। ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, জাগো নিউজ২৪.কম। ১৮ অক্টোবর ২০২৪, ১ নভেম্বর ২০২৪ ও ২৭ মার্চ ২০২৫, সমকাল। ৯ অক্টোবর ২০২৪ কালের কণ্ঠ)

‘প্রজা’দের ‘স্বার্থে’(!) কারা আইন তৈরি করে?

স্বাধীনতার দু-বছর পর প্রথম নির্বাচনে ১৯৭৩ সালে সংসদে ব্যবসায়ী ছিলেন ১৫ শতাংশ। এরপর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হতে থাকে। ১৯৯১ সালে ৩০ শতাংশ ব্যবসায়ী এমপি নির্বাচিত হন। এরপর ১৯৯৬ সালে ৪৮ শতাংশ, ২০০১ সালে ৫১ শতাংশ, ২০০৮ সালে ৬৩ শতাংশ এবং ২০১৪ সালে ৫৯ শতাংশ ব্যবসায়ী সংসদে ছিলেন। (৫ জানুয়ারি ২০১৯, দেশ রূপান্তর)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ীদের প্রায় ৬৭ শতাংশ ব্যবসায়ী। নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের প্রায় ৯০ শতাংশই ছিল কোটিপতি। একাদশ জাতীয় সংসদের তুলনায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদে ব্যবসায়ী ও কোটিপতি সংসদ সদস্যের সংখ্যা বেড়েছে। নির্বাচিত ২৯৯ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ২০০ জনের পেশা ব্যবসা। শতকরা হিসাবে সংসদ সদস্যদের ৬৬ দশমিক ৮৯ শতাংশ ব্যবসায়ী। একাদশ জাতীয় সংসদে ব্যবসায়ী ছিলেন ১৮৫ জন বা মোট সংসদ সদস্যের ৬১ দশমিক ৬৬ শতাংশ। নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে ১ কোটি টাকার বেশি সম্পদ আছে ২৬৯ জনের। শতকরা হিসাবে ৮৯.৯৭ শতাংশ সংসদ সদস্যের সম্পদ কোটি টাকার ওপরে। একাদশ জাতীয় সংসদে ১ কোটি টাকার বেশি সম্পদশালী সংসদ সদস্য ছিলেন ২৪৭ জন বা ৮২.৩৩ শতাংশ। (২৩ জানুয়ারি ২০২৪, প্রথম আলো) দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নতুন মন্ত্রিসভার ৩৭ সদস্যের মধ্যে ১৬ জনই ছিলেন ব্যবসায়ী। তাদের মধ্যে সাতজন কৃষিকাজকে তাদের অন্যতম আয়ের উৎস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অন্য পাঁচজন মন্ত্রী ও একজন প্রতিমন্ত্রী আইনজীবী এবং দুজন মন্ত্রী ও একজন প্রতিমন্ত্রী ‘কৃষক’। আগের মন্ত্রিসভায় ৪৮ সদস্যের মধ্যে ২২ জন ব্যবসায়ী ছিলেন এবং ২০১৪ সালে গঠিত মন্ত্রিসভায় ৫৭ জনের মধ্যে ২১ জন ব্যবসায়ী ছিলেন। টিআইবির নির্বাহী পরিচালকের ভাষ্যানুযায়ী, ‘মন্ত্রিসভায় ব্যবসায়িক আধিপত্যের প্রভাব তাদের প্রকৃত সংখ্যার চেয়েও অনেক বেশি। এটি তাদের ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত ব্যবসায়িক স্বার্থ, যার পেছনে আছে সংসদের ৬৫ শতাংশ সদস্য।’ (জানুয়ারি ১৩, ২০২৪, দ্য ডেইলি স্টার ও ২১ জানুয়ারি ২০২৩, দেশ রূপান্তর) ক্ষমতা এবং বিত্ত পরস্পর পরস্পরের হাত ধরাধরি করে চলে।

মীমাংসা হয়নি বলে একই প্রশ্ন বারবার ঘুরেফিরে আসে

৫ শতাংশ ধনীর হাতে ৩০ শতাংশ আয়, (ডিসেম্বর ২৮, ২০২৩, দ্য ডেইলি স্টার) এবং জনসংখ্যার শীর্ষ ১০ শতাংশ দেশের মোট সম্পদের ৫৮.৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে এবং নিচের সারির অধিকাংশ মানুষের হাতে রয়েছে মাত্র ৪.৮ শতাংশ সম্পদ (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, দৈনিক আমাদের সময়); এই বাস্তবতায় ‘উন্নয়ন’, ‘গণতন্ত্র’ কোন শ্রেণির স্বার্থে? আমরা দেখেছি, আইন যারা বানায় তাদের অধিকাংশই ব্যবসায়ী অথবা ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্ব করে, তাহলে আইন কাদের স্বার্থে তৈরি হয়? কাদের নিরাপত্তা প্রদান করে? সুযোগের সমানতা এই ব্যবস্থায় নিশ্চিত করা কি সম্ভব?

কিংবা, মেগা প্রকল্পের১৭ মধ্যদিয়ে কাদের লাভ হয় আর কাদের ক্ষতি হয়? আর্থিক ক্ষতি, প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশের ওপর দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব, সারা জীবনের জন্য বয়ে নিয়ে বেড়ানো ক্ষতের দাগ, ইতিহাস-ঐতিহ্য ধ্বংসের মতো বিষয়গুলো আদৌ কি মেগা প্রকল্পের১৮ বিবেচ্য বিষয়? ‘ফিজিবিলিটি স্টাডি’তে ‘এনভায়রনমেন্টাল ইম্পেক্ট’-এ গুরুত্ব পায়? যেখানে মেগা প্রকল্প মানে মেগা লুণ্ঠন অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর মেগা লাভ সেখানে কি সর্বজনের স্বার্থ স্থান পাওয়ার কথা?

কিংবা, জিডিপি কিংবা ‘বাজেট বৃদ্ধি’ (১৪ জুন ২০১৯, বিবিসি নিউজ বাংলা) কি উৎপাদক শ্রেণির প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করে? ধনী শ্রেণির ‘উন্নয়ন’ বাজেটে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা (১৭ মার্চ ২০১৬, বিডিনিউজ২৪.কম)-চিকিৎসা-বিনোদন-সুখসহ সর্বজনের মৌলিক অধিকারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব? নিউ লিবারেল পলিসিতে প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ-প্রতিবেশের ধ্বংস (৯ জানুয়ারি ২০২১, নিউজ বাংলা২৪.কম) সাধন না করে সর্বজনের স্বার্থে ‘উন্নয়ন’ নিশ্চিত করা কি আদৌ সম্ভব?

সাবেক ব্যবস্থাকে বহাল রেখে অর্থাৎ বৈষম্য উৎপাদন-পুনরুৎপাদনের কর্তৃত্ববাদী কাঠামোর যেসব কারণে ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত-পুঞ্জীভূত হয় সেটি সরকারের উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিরাও জানেন। জানেন বলেই বলেন, ‘আজ আমরা যে বৈষম্যের কথা বলছি–যে আন্দোলনের (২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান) জন্য মানুষ জীবন দিলো, যে দাবিতে যে তাগিদে মানুষ প্রাণ দিয়েছে, সেটা আগামীকাল অর্জিত হবে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। অনেকেই আশাহত হচ্ছে–এত প্রাণ গেল, এত কিছু হলো, বৈষম্য তো কমছে না। যে বৈষম্য তৈরি হয়েছে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ কাঠামোগতভাবে তৈরি করা হয়েছে, প্রতিষ্ঠান দিয়ে যাকে স্থায়ীকরণ করা হয়েছে, তা কেবল প্রাণের বিনিময়ে অবিলম্বে অর্জন করতে পারব, এটা মনে করার কোনো কারণ নেই।’ (ফেব্রুয়ারি ১১, ২০২৫, দ্য ডেইলি স্টার) রাত পোহাবার কত দেরি, পাঞ্জেরি?

শেষ কথা

সামন্তীয় যুগে ভিনদেশ থেকে এসে ভারতবর্ষের রাজ্য দখল করে সম্পদের মালিক হতো রাজা, লর্ড‘গণ’। এর পর বহু যুগ গত হয়েছে। বহু আন্দোলন-সংগ্রাম-গণযুদ্ধের পর বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। গণতান্ত্রিক প্রতিটি আন্দোলনে ভাত-কাপড়-জল-জঙ্গল-জমি অর্থাৎ ‘বাঁচার মতো বাঁচতে চাওয়া’র আকাঙ্ক্ষা উত্থাপিত হয়েছে। এবং প্রতিবার ক্ষমতা বদলের পর এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ পরাজিত হয়েছে; ‘প্রজা’ হিসেবেই তন্ত্রের স্বাদ পেয়েছে। জয়ী হয়েছে মধ্যবিত্তের সেই অংশ, যারা অতীতে বিত্ত এবং ক্ষমতার ভাগ পায়নি; যারা ‘রাজা’ হিসেবে দণ্ডমুণ্ডের নতুন ‘কর্তা’ সেজেছে। একটা ‘তন্ত্র’ তৈরি করা হয়েছে যেখানে পোশাক বদল হলেও বিত্ত এবং ক্ষমতা যে পথে উৎপাদন-পুনরুৎপাদন হয়; সেটি যেন ঠিক থাকে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের একটা পার্থক্য আছে এই যে, এই ‘প্রজাতন্ত্রে’ লুণ্ঠনের প্রক্রিয়াটাই প্রধান ধারা। বিদ্যমান এই প্রবণতার কারণে বাংলাদেশকে ‘দুর্বৃত্তায়িত অর্থনীতি’র দেশ বলাটা অসংগত হয় না। এবং এই তন্ত্র টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনেই সময়ে সময়ে একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরশাসন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে; সে কারণমূলে আঘাত না করে সর্বজনতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব? মুষ্টিমেয় তন্ত্রের বিপরীতে জীবন, জমি, জল, জঙ্গলের ওপর সর্বজনের শতভাগ সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা না করে মানুষের মুক্তি সম্ভব?

১৯৭১ সালে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে বাংলাদেশের শ্রমিক, কৃষক তথা জনগণের অনেক ধরনের সমস্যার প্রশ্নগুলো অমীমাংসিত থেকে গেছে। কর্মসংস্থান-শিক্ষা-স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক অধিকারের প্রশ্নগুলো বরাবরই উপেক্ষিত হয়েছে। শ্রেণিগত-জাতিগত-লিঙ্গীয়-ধর্মীয় প্রশ্নগুলোর সমাধান হয়নি। সামরিক-বেসামরিক সরকারের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ অতীতের ধারাবাহিকতায় শোষণ-বৈষম্যমূলক অর্থনীতি এবং আতঙ্কের সমাজে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। ‘উন্নয়নশীল’, ‘মধ্যম আয়ের সারির দেশে পরিণত হওয়ার’ শাসক শ্রেণির বিভিন্ন ধরনের চটকদার বিজ্ঞাপন-ওকালতি সত্ত্বেও সমাজের বিষয়গত দুর্দশার অবস্থার যে গুণগত পরিবর্তন হয়নি, সামান্য পর্যবেক্ষণ করলেই তা উপলব্ধি করা যায়। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর জন্ম, বিন্যাস-পুনর্বিন্যাসের বিকাশের মধ্যেই সমস্যার বীজ গ্রথিত-প্রোথিত থাকার কারণে জনগণের নানামুখী সমস্যার সমাধান বর্তমান পর্যন্ত যে অমীমাংসিত থেকে গেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শোষণ-বৈষম্যের মূল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোটি অক্ষত থেকে গেছে। আনু মুহাম্মদের বক্তব্য অনুযায়ী, ‘বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কিছু স্থায়ী প্রতিষ্ঠান আছে যারা স্থায়ীভাবে সরকার পরিচালনা করে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র। তারা স্থায়ী একটি প্রতিষ্ঠান। অনেক নীতি নির্ধারণে তাদের ভূমিকা থাকে। তারা পেছনে থাকে, অদৃশ্য শক্তি হিসেবে। আরেকটা শক্তি হলো বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী–দেশি ও বিদেশি। তাদেরও একটা ভূমিকা থাকে। আরেকটা হলো বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, যারা মূলত বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিচালনা করে। স্থায়ী সরকারের এই তিনটি হলো উপাদান। এই তিনটি উপাদান একই আছে আগের মতোই।’ (১৫ মার্চ ২০২৫, জনতার চোখ) স্থায়ী সরকার অক্ষত রেখে অতীত অস্থায়ী টোটকা সমাধানের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের মানুষের হয়েছে। তাই সর্বজনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মৌল প্রশ্নগুলোকে বারবার উত্থাপন করাই হলো বর্তমান সময়ের দাবি। প্রশ্নগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

মেহেদী হাসান: লেখক, গবেষক। ই-মেইল: mehedihassan1@gmail.com

আগের কিস্তি: ২২ পরিবারের অতীত ও বর্তমান-১৪

অন্যান্য তথ্যসূত্র:

১. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, https://nbr.gov.bd/uploads/publications/Annual%20Report%202010-2011%20-%20Part%2002.pdf

২. Anu Muhammad: Bangladesh—A model of Neoliberalism; The Case of Microfinance and NGOs, Monthly Review, march 01, 2015, https://monthlyreview.org/2015/03/01/bangladesh-a-model-of-neoliberalism/

৩. দিনমজুর: বিরাষ্ট্রীয়করণ, বিদেশি বিনিয়োগ ও আমাদের অর্থনীতি, সচলায়তন.কম, অক্টোবর ৩০, ২০০৮, https://www.sachalayatan.com/dinmojur/19430

৪. পাভেল পার্থ: কৃষকের আত্মহত্যা ও প্রশ্নহীন নিওলিবারেল পেঁয়াজু, সমকাল, ৩০ মার্চ ২০২৫, https://samakal.com/opinion/article/288052/কৃষকের-আত্মহত্যা-ও-প্রশ্নহীন-নিওলিবারেল-পেঁয়াজু

৫. ড. মইনুল ইসলাম, ব্যাংক ঋণ লুণ্ঠনের ‘রবার ব্যারন’ মডেল এখন বাংলাদেশে, বণিক বার্তা, ২৮ অক্টোবর ২০২৩, https://www.bonikbarta.com/home/news_description/359067/ব্যাংক-ঋণ-লুণ্ঠনের‘%E2%80%8Cরবার-ব্যারন’-মডেল-এখন-বাংলাদেশে

৬. শিরোনাম: All the Prime Minister’s Men, Al Jazeera Investigations, 1 Feb 2021, https://www.youtube.com/watch?v=a6v_levbUN4

৭. একটি প্রপাগান্ডা মডেল কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে এডওয়ার্ড এস. হারম্যান এবং নোয়াম চমস্কি বলছেন, ‘‘The mass media serve as a system for communicating messages and symbols to the general populace. It is their function to amuse, entertain, and inform, and to inculcate individuals with the values, beliefs, and codes of behavior that will integrate them into the institutional structures of the larger society. In a world of concentrated wealth and major conflicts of class interest, to fulfil this role requires systematic propaganda. In countries where the levers of power are in the hands of a state bureaucracy, the monopolistic control over the media, often supplemented by official censorship, makes it clear that the media serve the ends of a dominant elite. It is much more difficult to see a propaganda system at work where the media are private and formal censorship is absent. This is especially true where the media actively compete, periodically attack and expose corporate and governmental malfeasance, and aggressively portray themselves as spokesmen for free speech and the general community interest. What is not evident (and remains undiscussed in the media) is the limited nature of such critiques, as well as the huge inequality in command of resources, and its effect both on access to a private media system and on its behavior and performance. (Edward S. Herman and Noam Chomsky: Manufacturing Consent; The Political Economy of the Mass Media, The Bodley Head, London, 2008, p.61.

৮. কল্লোল মোস্তফা; শেখ হাসিনা সরকার: দুর্নীতি ও নিপীড়নের খতিয়ান, সর্বজনকথা, ১১তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, https://sarbojonkotha.info/sk-41-hasina-regime/

৯. শামীম ইমাম: ন্যূনতম মজুরি ও গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলন, সর্বজনকথা, ১০ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, https://sarbojonkotha.info/sk-39-minimum-wage-movement/

১০. তাসলিমা আখতার: গণ-অভ্যুত্থানে শ্রমিক আকাঙ্ক্ষা: সমাজ ও সংস্কৃতিতে শ্রমিক সুরত, প্রথম আলো, ২৩ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/opinion/column/cpe17z514p

১১. ফরিদা আখতার: কৃষক ও প্রাণবৈচিত্র্যের স্বার্থে বীজনীতি ও বীজ আইন সংস্কার করুন, উবিনীগ, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২২, https://ubinig.org/index.php/home/showAerticle/300/bangla/ফরিদা-আখতার/কৃষক-ও-প্রাণবৈচিত্র্যের-স্বার্থে-বীজনীতি-ও-বীজ-আইন-সংস্কার-করুন

১২. নিলুফার হাই করিম: বীজবৈচিত্র্য ও এর রাজনৈতিক অর্থনীতি, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব), ডানা প্রিন্টার্স লিমিটেড, ডিসেম্বর ২০১৭, https://rosalux.in/files/RosaLux/downloads/New%20Uploads%20Publications/RIB/RIB%20BANGLA/Seed%20Diversity%20%28Bangla%29.pdf

১৩. আনু মুহাম্মদ; কোথায় যাচ্ছে বাংলাদেশ, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি, ২০০৮, সংহতি প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৫৬, ৫৭, ৭১।

১৪. নুরুদ্দীন মাহমুদ কামাল: জাতীয় স্বার্থ ও জ্বালানি নীতি, তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি, জুন ১৫, ২০০৮, https://sarbojonkotha.info/?p=198

১৫. বিভিন্ন দেশ থেকে আসা গোপন আমানত জমা রাখতে সুইজারল্যান্ডে গড়ে উঠেছে তিন শতাধিক বেসরকারি ব্যাংক। এর মধ্যে বড় ব্যাংক হলো ক্রেডিট সুইস। এই প্রতিষ্ঠান বর্তমানে বিশ্বব্যাপী গোপন অর্থ আমানতের জন্য সবচেয়ে বড় গন্তব্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। ব্যবসায়িক কারণেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সম্পদশালীদের তথ্য সংগ্রহ করে ব্যাংকটি এবং আইন ও সংবিধানের ভিত্তিতে আমানতকারীদের তথ্য সুরক্ষিত ও গোপন রাখতে পারে সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুলো। এ জন্য বিশ্বের ধনীদের কাছে বৈধ-অবৈধ পন্থায় অর্জিত অর্থ জমা রাখার জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় গন্তব্য সুইজারল্যান্ড। (‘দেশে ৫ হাজার কোটি টাকার বেশি সম্পদ আছে ২১ ব্যক্তির’, বণিক বার্তা, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, https://www.bonikbarta.com/bangladesh/xiW6Y4XrrpYBGYVl)

১৬. Ali Zafar, Masrur Reaz & Faaria Tasin: Bangladesh’s Journey to Middle-Income Status; The Role of the Private Sector, International Finance Corporation, 2020, Washington, D.C, p.16 www.ifc.org, and https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/624001587103386716/bangladesh-s-journey-to-middle-income-status-the-role-of-the-private-sector

১৭. ড. মইনুল ইসলাম: ‘কয়েকটি মেগা প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতের নেতিবাচক অভিঘাত’, বণিক বার্তা, ২৮ আগস্ট ২০২৩, https://www.bonikbarta.com/home/news_description/352031/কয়েকটি-মেগা-প্রকল্পের-বর্তমান-অবস্থা-ও-ভবিষ্যতের-নেতিবাচক-অভিঘাত)

১৮. মাহা মির্জা: ‘বড় অর্থনীতি, মেগা প্রকল্প ও হারিয়ে যাওয়া মানুষ’, প্রথম আলো, ২৪ জানুয়ারি ২০১৯, https://www.prothomalo.com/opinion/column/বড়-অর্থনীতি-মেগা-প্রকল্প-ও-হারিয়ে-যাওয়া-মানুষ