বাংলাদেশের ৫০ বছর ও তারপর-৫

সামরিক শাসনের শুরু

আনু মুহাম্মদ

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের শেষ প্রান্তে ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের হানাদার সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। এরপর ৫২ বছর অতিক্রম করেছে এই দেশ। এই সময়ে দুইজন রাষ্ট্রপতি খুন হয়েছেন, দুই দফা প্রত্যক্ষভাবে সামরিক শাসন এসেছে, সামরিক বাহিনীর ভূমিকা বেড়েছে, সংবিধান সংশোধন হয়েছে ১৬ বার, নির্বাচনের নানা রূপ দেখা গেছে, শাসনব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে কর্তৃত্ববাদী হয়েছে। পাশাপাশি অর্থনীতির আয়তন ক্রমে বেড়েছে, জিডিপি ও বিশ্ববাণিজ্যে উল্লম্ফন ঘটেছে, অবকাঠামো ছাড়াও সমাজে আয় ও পেশার ধরনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এসেছে। সম্পদের কেন্দ্রীভবন ও বৈষম্যও বেড়েছে, কতিপয় গোষ্ঠীর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কর্তৃত্বে আটকে গেছে দেশ। এই ধারাবাহিক লেখায় এই দেশের একজন নাগরিক তাঁর ডায়েরী ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাথে সাথে ইতিহাসের নানা নথি পর্যালোচনা করে এই দেশের রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতির গতিমুখ তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। পঞ্চম পর্বে প্রধানত ১৯৭৬ সালে সামরিক শাসনের ভেতর দ্বন্দ্ব সংঘাত, মওলানা ভাসানী ও কর্ণেল তাহেরের রাজনীতি এবং লেখকের বিশ্ববিদ্যালয় শুরুর অভিজ্ঞতা আলোচনা করা হয়েছে।

৬.১.৭৬

ছামাদ মিস্ত্রীর কথাটায় আমি সত্যি একটা অর্থ খুঁজে পেলাম: পড়াশোনা করা মানেই শিক্ষা নয়, শিক্ষা হচ্ছে ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষমতা, সংগ্রাম।

সামরিক শাসনে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শুরু

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্রজীবন শুরু হয়েছে সামরিক শাসনের মধ্যে, ততদিনে দেশে জিয়াউর রহমান সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্বে তার ক্ষমতা সংহত করে তা নিশ্চিত করার পথে আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রজীবনে প্রথম বড় সংঘাত প্রত্যক্ষ করি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে পাশের সেনানিবাসের। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মাঠে খেলা হচ্ছিল, সেখানে দর্শকদের মধ্যে সাদা পোশাকে পাশের সেনানিবাসের কয়েকজন সদস্যও ছিলেন। খেলার এক পর্যায়ে দর্শকের সারিতে কয়েকজন ছাত্রের সাথে তাদের বাক বিতন্ডা হয়। এর কিছুক্ষণ পরেই সেনানিবাস থেকে আরও লোকজন এসে টার্গেট করে কয়েকজন ছাত্রকে ভয়ংকরভাবে জখম করে। আমাদের অর্থনীতি বিভাগের এমদাদ ভাই, হাশেমসহ কয়েকজন ছাত্রকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেয়া হয়। তাদের অবস্থা খুবই আশংকাজনক ছিল। বেশ কয়েকমাস তাদের হাসপাতালে কাটাতে হয়। সামরিক শাসন চলতে থাকলেও সেনাবাহিনীর সদস্যদের এই ভ’মিকায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী-শিক্ষকেরা নীরব থাকেননি। তাদের তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। এখন হয়তো অবিশ্বাস্য মনে হবে কিন্তু সেসময়ের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এই ঘটনার প্রতিবাদে সেনানিবাসের অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয় এবং এক পর্যায়ে সকল শিক্ষকের পদত্যাগপত্র জমা দেয়। সামরিক সরকার প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরই কেবল তাঁরা পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেন।

এখন হয়তো অবিশ্বাস্য মনে হবে কিন্তু সেসময়ের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এই ঘটনার প্রতিবাদে সেনানিবাসের অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয় এবং এক পর্যায়ে সকল শিক্ষকের পদত্যাগপত্র জমা দেয়। সামরিক সরকার প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরই কেবল তাঁরা পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেন।

আমার ক্লাশ শুরু হয় ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে। আবাসিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে হলের সিট সংখ্যা অনুযায়ী শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। তখন সেটা আসলেই কার্যকর ছিল। তার ফলে আমি খুব সহজেই হলে সিট পেলাম। প্রথমে মীর মোশাররফ হোসেন হলে, সেখানে আমার রুমটা দুজনের হলেও একপাশ এমনই স্যাঁতসেতে ভঙ্গুর যে সেখানে আরেকজন থাকা মুশকিল। হল সুপার আর কাউকে দেবেন না জানালেন। তখন রুম নিয়ে সংকট, কাড়াকাড়ি, দলীয় বাহাদুরী এগুলো ছিল না, গণরুমের তো প্রশ্নই নাই। তবে গত কিছুদিন আগে আমার এই রুমেই গিয়ে দেখলাম ৬/৭ জন ছাত্র, মেঝেতে বিছানা করে তাদের থাকতে হচ্ছে। অথচ স্যাঁতসেতে অবস্থা সেরকমই আছে।

যাইহোক, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কয়দিনের মধ্যেই পরিচয় হয় ফরীদির সাথে, বুঝতে পারি অচেনা অজানা এই প্রান্তে বন্ধু পেয়ে গেলাম। মীর মোশাররফ হোসেন হল ছিল অর্থনীতি বিভাগ থেকে বেশ দূরে। তখন পুরো ক্যাম্পাসে লাল ইটের রাস্তা, রিকশাও ছিল না। বিরান অঞ্চল দিয়ে হাঁটা, অথবা হলের বাসট্রিপের জন্য অপেক্ষা করতে হতো। দুপুরে বিভাগের সামনে থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বাসে ঢাকায় যেতাম, সেখানেই টুকটাক খাওয়া। রাতে ফিরে ডাইনিং হলে খাওয়ার চেষ্টা করেছি কিছুদিন। কিন্তু একে খাবারের মান খারাপ অন্যদিকে ফিরতে দেরী হতো বলে অবশিষ্ট খাওয়া মুখে তোলাই মুশকিল ছিল। উদ্ধার পেলাম আলী ভাইয়ের হাতে। আলী ভাই সপরিবারে ডেইরি ফার্মের উল্টোদিকে একটি ছোট্ট ছাপড়া ঘরে থাকেন, তার বাইরের অংশে ভাত খাওয়ার ঘরোয়া ব্যবস্থা। তখন পুরো এলাকায় এই একটাই খাবারের দোকান ছিল। সেখানেই রাতে আমাদের খাওয়া শুরু হল, ক্রমে সেটাই দীর্ঘ আড্ডার জায়গা হয়ে দাঁড়ালো। ফরীদি, মঞ্জু, কবির ভাই, মেহেদী মন্নু ভাই, রঞ্জু ভাই প্রমুখ- ওরা আসতো আরেক দিক থেকে।

আমাদের বিভাগের কাছাকাছি আল বেরুণী সম্প্রসারিত ভবন হলে থাকতো ফরীদি। কিছুদিন পর ওর উদ্যোগে চলে এলাম ওখানে। একতলা অস্থায়ী ভবন, খোলামেলা, দেয়াল নীচু, ঝাউ গাছে ভরা। সামনেই লেক। আমার ঘরের জানালা দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়, গাছপালার মধ্য দিয়ে আরেক লেকসহ। হলের কোনো নাম নেই, আমরা কয়জন হলের নাম দেবার চেষ্টা করলাম- ‘শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন ছাত্রাবাস’। তাঁর নামে ঢাকায় কোনো প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয় নাই, আশ্চর্য্য! সাইনবোর্ড লিখলো রুমমেট মঞ্জু, আর ফরীদি আমি সহ কয়েকজন হলের সামনে সেটা লাগালাম। তারপর এই নাম চালু করার জন্য ঢাকা থেকে আমাদের নতুন ঠিকানা লিখে চিঠি পাঠাতে থাকলাম। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও প্রশাসনকে রাজী করানো গেল না। আমরা পাশ করে বের হবার বেশ কয়েকবছর পর এই হল মেয়েদের হলে রূপান্তর করা হলো। প্রধান পার্থক্য দাঁড়ালো দেয়াল অনেক উঁচু হলো কারাগারের মতো। তবে দেখে ভালো লাগলো যে, নামকরণ করা হলো বাংলাদেশের খুবই গুণী একজন নারী গণিতবিদ ফজিলাতুন্নেসার নামে যিনি ১৯৩০ এর দশকে মফস্বল থেকে ঢাকায় এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে প্রথম হয়েছিলেন যখন ছাত্রীর সংখ্যা ছিলো হাতে গোণা। তবে জয়নুল আবেদীনের নামে এখনও ঢাকায় কোনো প্রতিষ্ঠানের নামকরণ দেখা যায় না।

বিভাগে প্রিয় কজন শিক্ষকের অন্যতম ছিলেন মির্জা মোজাম্মেল হক। তিনি ছিলেন আমাদের বিভাগের প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষক। পিএইচডি নেবার জন্য যে বছর ইংল্যান্ড গিয়েছিলেন, সেবছরই শুরু হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ। লেখাপড়া ফেলে রেখে প্রবাসী বাঙালিদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছেন। পিএইচডি ডিগ্রী ছাড়াই দেশে ফিরেছেন, বাকি জীবন কাটিয়েছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়েই। একইসঙ্গে অর্থশাস্ত্রের গাণিতিক ধারা, বিভিন্ন তাত্ত্বিক স্কুল ও মার্ক্সসীয় ধারায় স্যারের অবাধ প্রবেশ ক্ষমতা ছিলো। ১৯৭৬-৮০ সাল- এই চারটি বছর ক্লাশে ও ক্লাশের বাইরে এই শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ সঙ্গ পেয়েছি, সমৃদ্ধ হয়েছি। ১৯৮২ সালে শিক্ষক হিসেবে বিভাগে যোগদানের পর ১৯৯৪ সালে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমরা সহকর্মী ছিলাম। তিনি সবসময়ই শিক্ষক ছিলেন।

ক্লাশ, পরীক্ষা, খাতা দেখা সবছিুতেই স্যার ছিলেন খুবই নিয়মিত ও সিরিয়াস। প্রতিটি ক্লাস নেওয়ার আগে আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রস্তুতি নিয়ে আসতেন। ফলে ক্লাসগুলো খুবই সমৃদ্ধ হত। বিভাগে বিভিন্ন কারণে আমার অনেক ক্লাশই করা হয়নি, তবে স্যারের ক্লাশ কখনো মিস করতে চাইতাম না। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে বা আগ্রহে সাড়া দিতে স্যারের কোনো কার্পণ্য ছিলো না। যদি কেউ ক্লাসের সময়ের বাইরেও সময় চাইত, আগ্রহভরে দীর্ঘক্ষণ তিনি সময় দিতেন। টিউটোরিয়ালসহ পরীক্ষার খাতার প্রতিটি বাক্য পড়তেন, মতামত লিখতেন।

তখন আমি সপ্তাহে কয়দিন বিচিত্রা অফিসে যাই, ছুটির দিন বাসায় যাই, বিচিত্রায় নিয়মিত লিখি। বিচিত্রা তখন ছিল একমাত্র সাপ্তাহিক এবং খুবই জনপ্রিয়। যাদেরই পত্রপত্রিকা সাময়িকী পড়ার অভ্যাস ছিলো তাদের সবারই ঘরে ঘরে বিচিত্রা থাকতো। প্রবাসেও যেতো। আমি যেহেতু নিয়মিতই লিখতাম সেহেতু আমার নাম শিক্ষক শিক্ষার্থী অনেকের কাছেই পরিচিত বুঝতে পারছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক প্রকাশনার সাথেও যুক্ত ছিলাম। এমনকি নিজের বিভাগের নানা অসঙ্গতি নিয়েও লিখেছি। বুঝতাম, স্যার ছিলেন আমার এসব লেখার নিয়মিত পাঠক। স্যার সবই পড়তেন, মন্তব্য করতেন। বলতেন, ‘তোমার ভবিষ্যত খুব খারাপ। চাকরি বাকরি তো হবেই না, যেভাবে লিখে চলছ বিপদ আছে।’ কখনো হেসে বলতেন- ‘তোমাকে দিয়ে শিক্ষকতা ছাড়া আর কিছুই হবে না।’

ক্যাম্পাসে পাঠচক্র, গ্রন্থাগার, প্রকাশনাসহ আমাদের বিভিন্ন তৎপরতায় যে কজন শিক্ষক সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন মোজাম্মেল স্যার ছিলেন তার অন্যতম। তিনি তাঁর সহকর্মী ভূগোল বিভাগের শিক্ষক কলিমুল্লাহ স্যারকেও সম্পৃক্ত করেছেন এসব কাজে। আরও ছিলেন রসায়ন বিভাগের ড. সৈয়দ শফিউল্লাহ। স্যারদের সাথে নিয়ে চাঁদা তুলে ক্যাম্পাসে একটি গ্রন্থাগার করবার উদ্যোগ নিয়েছিলাম তখন। চাঁদা তুলে যেদিন বই কিনতে যাবো সেদিন সকালেই কলিমুল্লাহ স্যার আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। পরে তাঁর নামেই আমাদের গ্রন্থাগারের নামকরণ হয়েছিলো- ‘কলিমুল্লাহ গ্রন্থাগার’। প্রতি সপ্তাহে রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শনসহ বিভিন্ন বিষয়ে পাঠচক্র করতাম। স্যার প্রায় প্রতিটি পাঠচক্রেই উপস্থিত থাকতেন, বক্তৃতা করতেন। ঢাকা থেকে যেতেন ৬০ দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের আলোচিত শিক্ষক যিনি সেসময় আইয়ুব খানের পান্ডা ছাত্র সংগঠন এনএসএফ-এর আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন অধ্যাপক আবু মাহমুদসহ অনেকেই। ড. মাহমুদ দেশে ফেরেন ৭০ দশকের শেষভাগে। অধ্যাপক আখলাকুর রহমানকেও পরে পেয়েছি।

১৯৭৬ এর জুলাই মাসে বিভাগে আমাদের প্রথম বর্ষের এক কঠিন আন্দোলন হলো অনশনসহ। আন্দোলনের কারণ হঠাৎ করে এই বছর থেকে শিক্ষাক্রমে বড় আকারের পরিবর্তন। অনার্স ও সাবসিডিয়ারি উঠিয়ে সব বিষয় মেজর করা হয়েছিল এতে। আন্দোলনে তা আর টেকেনি। আগস্ট মাস থেকে আমাদের সাইক্লোস্টাইল করা ‘শিরোনাম’ নামে পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়। এতে মূল দায়িত্বে ছিলাম আমরা চারজন: আমি, ফরীদি, মঞ্জু এবং ফজল মাহমুদ। ফজল কবি হিসেবে ততদিনেই পরিচিতি পেয়েছে। ইতিহাস বিভাগের পরীক্ষাগুলোতেও সবার চাইতে অনেক বেশি ভালো করছিল। ওর হাতের লেখা ছিল খুবই সুন্দর, সেজন্য ও স্টেনসিল কাগজের ওপর ওর কবিতাসহ আমাদের বিভিন্ন লেখা তুলে দিত ‘শিরোনাম’ পত্রিকার জন্য। মঞ্জু আঁকতো কার্টুন। দুবছর পর প্রেমের জটিলতায় এই ফজলই আত্মহত্যা করে আমাদের স্তব্ধ করে দিল। এর পরের সংখ্যা ‘শিরোনাম’ বের হয়েছিল প্রথম পৃষ্ঠায় ওর পোট্রেট দিয়ে, আঁকলো মঞ্জু।

ক্যাম্পাসে তখন বেশ কয়েকটি ছাত্র সংগঠন, যে নামে এগুলো পরিচিত ছিল- মুজিববাদী ছাত্র লীগ, জাসদ ছাত্রলীগ, ছাত্র মৈত্রী, ইসলামী ছাত্র শিবির। পরে হয়েছিল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, জাসদ ছাত্রলীগ থেকে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট। ১৯৭৮/৭৯ থেকে নিয়মিত ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচন পেয়েছি, জাকসু ভবনের পাশেই ছিল আমাদের হল, তাদের তৎপরতা দেখতাম। আমাদের মধ্যে ফরীদি নির্বাচন করেছিল তৎকালীন জাসদ ছাত্রলীগ থেকে, বিপুল ভোটে কেন্দ্রীয় নাট্য সম্পাদক হয়েছিল। সে বিষয়ে পরে আরও বলবো।

১৯৭৮/৭৯ থেকে নিয়মিত ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচন পেয়েছি, জাকসু ভবনের পাশেই ছিল আমাদের হল, তাদের তৎপরতা দেখতাম। আমাদের মধ্যে ফরীদি নির্বাচন করেছিল তৎকালীন জাসদ ছাত্রলীগ থেকে, বিপুল ভোটে কেন্দ্রীয় নাট্য সম্পাদক হয়েছিল। সে বিষয়ে পরে আরও বলবো।

রাষ্ট্রের গতিমুখ: জিয়া-তওয়াব সংঘাত

শেখ মুজিব নিহত হবার পর মুশতাকের হাত ধরে ক্ষমতার কেন্দ্রে যাদের আনাগোনা দেখা যাচ্ছিল তাদের একাংশের মধ্যে পাকিস্তানের সাথে কনফেডারেশন, বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা ইত্যাদি আশা আকাঙ্খা তৈরি হয়েছিল। এই ধারার তৎপরতা ক্রমেই বাড়তে থাকে। এই সময়ে বেতার টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ধরনে অনেক বদল এসেছিল। বাংলাদেশ বেতার হলো রেডিও বাংলাদেশ। রেডিও টেলিভিশনে হিন্দী উর্দু গান এতো বেশি বেশি হতে লাগলো যে খুবই শ্রুতিকটু লাগতো। বছরের প্রথম কয় মাসে স্বাধীনতা দিবস, বাংলা নববর্ষ এবং রবীন্দ্র জয়ন্তীর গুরুত্ব কমে যেতে দেখলাম। আর বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিপরীতে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের কথাবার্তা শুরু হলো এই সময়েই।১

সামরিক বাহিনীর মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে বিভিন্নমুখী টানাপোড়েন যে চলছিল তা তখন আমরা নানাভাবে শুনেছি, সব এখনও পরিষ্কার হয়নি। এর মধ্যে একটি ১৯৭৬ এর এপ্রিলের মধ্যেই ফয়সালা হয়। এনিয়ে সামরিক বাহিনীর মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত ক্রমেই মেরুকরণের দিকে যাচ্ছিল। একদিকে মুক্তিযুদ্ধে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তৈরি অংশ, অন্যদিকে পাকিস্তান ফেরত কিংবা উগ্র ডানপন্থী অংশ। এক পর্যায়ে দুই অংশের প্রথমটির নেতৃত্বে দেখা যায় সেনাবাহিনী প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জিয়াউর রহমান, দ্বিতীয়টির নেতা বিমান বাহিনী প্রধান ও উপ সামরিক আইন প্রশাসক এম জি তওয়াব। শেখ মুজিবকে হত্যার পর মুশতাকের উদ্যোগে তওয়াবকে পশ্চিম জার্মানি থেকে দেশে আনা হয় এবং এ.কে. খন্দকারকে সরিয়ে তাকে বিমান বাহিনী প্রধান এবং উপ সামরিক আইন প্রশাসক করা হয়।

গত পর্বে বলেছি, ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থানের পর মুশতাক ক্ষমতাচ্যুত হন এবং আনুষ্ঠানিক ক্ষমতায় এরপরের কয়দিন কেউ ছিলেন না। অভ্যুত্থানকারী সেনা কর্মকর্তাদের বিশেষত খালেদ মোশাররফ, শাফায়াত জামিলদের অনুরোধে ৬ই নভেম্বর বিচারপতি আবু সাদাত মুহাম্মদ সায়েম দেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সংসদ ও মন্ত্রিপরিষদ ভেঙে দিয়ে সারাদেশে সামরিক আইন জারি করেন এবং নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ঘোষণা করেন। স্বাধীনতার পর তিনিই দেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন। ১৯৭৬ সালের ২৯শে নভেম্বর সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৭৭ সালের ২১শে এপ্রিল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি পদও গ্রহণ করেন, তার আগ পর্যন্ত বিচারপতি সায়েমই এই দায়িত্ব পালনের আনুষ্ঠানিক ব্যক্তি ছিলেন।

যাইহোক জিয়া-তওয়াব সংঘাতের পরিস্থিতি নিয়ে বিশিষ্ট সাংবাদিক সৈয়দ আবুল মকসুদ লিখেছেন,

‘তোয়াব তার সহযোগীদের নিয়ে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের সঙ্গে একটি কনফেডারেশন করার ষড়যন্ত্র শুরু করেন। জিয়ার সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে, কারণ তাঁর মতে, জিয়া ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা ও প্রকৃতপক্ষে ‘প্রো-ইন্ডিয়ান’ এবং তোয়াব প্রস্তাবিত ইসলামি প্রজাতন্ত্র ঘোষণায় জিয়ার সায় ছিল না। নভেম্বরে মোস্তাক ক্ষমতাচ্যুত হবার পর তোয়াব তাঁর স্বপদে থেকেই গেলেন এবং তখন তিনি জামাত, মুসলিম লীগ এইসব স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতাকারী দলগুলোর সঙ্গে গোপনে এবং প্রকাশ্যে যোগাযোগ রাখতে থাকেন। তখন সামরিক আইনের মধ্যে রাজনৈতিক সভাসমাবেশ ছিল নিষিদ্ধ, তাই তারা ধর্মীয় সমাবেশের উদ্যোগ নেয়। ’৭৬ এর ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাকিস্তানপন্থীদের উদ্যোগে আয়োজিত ‘সিরাতুন্নবী’ উপলক্ষে এক সম্মেলনে তোয়াব প্রধান অতিথির ভাষণে নানা রকম ক্ষতিকর রাজনৈতিক বক্তব্য দেন। সে-সব আপত্তিকর বক্তব্যের মধ্যে ছিলো ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ’ নাম পরিবর্তন এবং সেই সঙ্গে জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত বদলানো। প্রখর মার্কিনপন্থী হওয়ার কারণে তোয়াবকে নিয়ন্ত্রণ করা জিয়ার একার পক্ষে সম্ভব ছিলো না।’ (মকসুদ, ১৯৯৪; ৫২৩-২৪)

সেসময় তৎকালীন পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মওলানা ভাসানী ১৭ই মার্চ নিজের হাতে লিখে এসব তৎপরতার বিরুদ্ধে একটি বিবৃতি দেন। তাতে বলা হয়:

‘বাংলাদেশ যখন এক সংকটময় মুহূর্তের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছে ঠিক সেই মুহূর্তে একশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক চক্র সাম্প্রদায়িক ও চরম দেশদ্রোহিতামূলক বক্তব্য ও কর্মপদ্ধতি সামনে রাখিয়া বাংলাদেশের রাজনীতির মাঠে নামিবার পাঁয়তারা করিতেছেন।

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক অনিবার্যতাকে অস্বীকার করিয়া এই সব প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসঘাতক চক্র একদিন বাংলার মাটি হইতে উৎখাত হইয়াছিল, আজ তাহারা বিদেশী দেশের টাকা-পয়সায় ও উস্কানিতে অনুপ্রাণিত হইয়া বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সাম্প্রদায়িকতামূলক বক্তব্য, ভিন্নদেশের শ্লোগান এবং চরম দেশদ্রোহিতামূলক বিবৃতিদান করিয়া চলিয়াছে।… এই সব দেশদ্রোহী মীরজাফরদের উৎখাত এবং নিশ্চিহ্ন করিবার মহান দায়িত্ব দেশের কোটি কোটি জনতাই গ্রহণ করিবে।’ (হককথা ২১ শে মার্চ, ১৯৭৬। উদ্ধৃতি মকসুদ, পূর্বোক্ত, ৫২৪)

আমার ডায়েরী থেকে দেখছি- ১৯৭৬ সালের ৩০শে এপ্রিল বিচিত্রা অফিসেই শুনলাম যে, রাতে ক্যান্টনমেন্টে এই দুই গ্রুপের মধ্যে ফয়সালা হবে, বড় সংঘাতের সৃষ্টি হতে পারে। এর আগে এমজি তওয়াবের তৎপরতা সম্পর্কে আমিও কিছু কিছু শুনেছি। সিরাতুন্নবী মাহফিলের আড়ালে তার রাজনৈতিক বক্তব্য দেশের অনেককেই আশংকিত করেছে। শুনেছি তিনি বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র করতে চান, এর বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানীর বিবৃতির কথাও জেনেছি। মনে আছে বড় আকারের রক্তপাত, সংঘাত, দেশের অনিশ্চয়তার উদ্বেগ নিয়ে বাসায় ফিরেছিলাম সেদিন। পরদিন সকালে জানলাম তওয়াবসহ বেশ কয়েকজনকে বিমানে তুলে দেশের বাইরে পাঠানো হয়ে গেছে।

রাতে ক্যান্টনমেন্টে এই দুই গ্রুপের মধ্যে ফয়সালা হবে, বড় সংঘাতের সৃষ্টি হতে পারে। এর আগে এমজি তওয়াবের তৎপরতা সম্পর্কে আমিও কিছু কিছু শুনেছি। সিরাতুন্নবী মাহফিলের আড়ালে তার রাজনৈতিক বক্তব্য দেশের অনেককেই আশংকিত করেছে। শুনেছি তিনি বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র করতে চান, এর বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানীর বিবৃতির কথাও জেনেছি। মনে আছে বড় আকারের রক্তপাত, সংঘাত, দেশের অনিশ্চয়তার উদ্বেগ নিয়ে বাসায় ফিরেছিলাম সেদিন।

কর্ণেল তাহেরের ফাঁসি

১৯৭৫ সালের ২রা জানুয়ারি সিরাজ শিকদারের হত্যাকান্ডের পর সর্বহারা পার্টি তার আগের অবস্থায় কখনোই ফেরত যেতে পারেনি। একই বছরের ৭ই নভেম্বরের পর জাসদও একে একে বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হয়। কর্ণেল তাহের জাসদ নিয়ে বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখেছিলেন। সেই সম্ভাবনা সামনে রেখে শেখ মুজিব হত্যাকান্ড পরবর্তী অস্থিতিশীলতার মধ্যে তাহের যে গণঅভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিলেন তার অংশ হিসেবে ৬ই নভেম্বর রাতে সেনাবাহিনীর মধ্যে সৈনিক বিদ্রোহ হয়। কিন্তু তার সহযোগী হিসেবে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক সংগঠনের মাঠে নামার কথা থাকলেও তাদের সেরকম তৎপরতা দেখা যায়নি। কিছুদিনের মধ্যে আরও নানা ঘটনার পর তাহেরসহ জাসদের বহু নেতা কর্মীকে আটক করা হয় এবং তাহেরকে ফাঁসিতে ঝুঁলানো হয়। এরপর জাসদও আর আগের অবস্থায় থাকেনি। কারাগারে অন্তরীন হন বহু নেতাকর্মী, দলের মধ্যে পরে একে একে ভাঙন আসে।২

১৯৭৬ সাল ছিল সামরিক শাসকদের ক্ষমতা গোছানোর সময়। সমাজ রাজনীতিতে এর অনেক কিছুই আড়াল ছিল। প্রকাশ্য সহিংসতা সংঘাত দেখা যায়নি তবে সামরিক আধা সামরিক বাহিনীতে অনেক সহিংসতা, বিদ্রোহ, দমন পীড়ন, গোপন বিচার ও পাইকারি শাস্তির বহুরকম খবর বাইরে শোনা যেতো। বিচিত্রায় নিয়মিত যাবার কারণে নানা খবর আমার কানেও আসতো।

এর মধ্যে সবচাইতে বিস্ময়কর এবং কষ্টকর খবর ছিল ২১শে জুলাই সামরিক আদালতে একচেটিয়া বিচারে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার কর্ণেল (অব) তাহের -এর ফাঁসি কার্যকর করা। আমরা সবাই জানতাম তাহের ৬-৭ই নভেম্বর সেনাবাহিনীর তুমুল নৈরাজ্যিক অবস্থায় বন্দী মুক্তিযুদ্ধের আরেক সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমানকে, সিপাহী বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে, মুক্ত করায় প্রধান ভ’মিকা পালন করেছিলেন। সেই জিয়াউর রহমানই তাহেরকে ফাঁসিতে ঝোলালেন। প্রকৃতপক্ষে জিয়া সম্পর্কে তাহেরের পাঠ ছিল ভুল, সেজন্য ভুল প্রত্যাশায় তিনি জিয়াকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হয়েছিলেন। যখন তিনি জিয়াকে সামরিক বাহিনীর মূলধারায় মিশে যেতে দেখলেন তখন শেষ চেষ্টা করতে চাইলেন। কিন্তু তার আর তখন সময় ছিল না। বোঝাই যায় ক্ষমতার সহযোগীদের সন্তুষ্ট করতে এবং সমর্থক গোষ্ঠী নিশ্চিত করতেই জিয়ার এই সিদ্ধান্ত! স্বাধীনতার পর দুজনই মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বীর উত্তম খেতাব পেয়েছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক মতাদর্শিক অবস্থানে ছিল ব্যাপক পার্থক্য!

প্রকৃতপক্ষে জিয়া সম্পর্কে তাহেরের পাঠ ছিল ভুল, সেজন্য ভুল প্রত্যাশায় তিনি জিয়াকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হয়েছিলেন। যখন তিনি জিয়াকে সামরিক বাহিনীর মূলধারায় মিশে যেতে দেখলেন তখন শেষ চেষ্টা করতে চাইলেন। কিন্তু তার আর তখন সময় ছিল না।

স্বাধীনতার পর উদ্ভুত পরিস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধা সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তিদের অনেকের মধ্যে হতাশা, ক্ষোভ, বিচ্ছিন্নতাবোধ গভীর হতে থাকে। বিশেষ করে যারা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন তাদের মধ্যে অস্থিরতা ছিল বেশি। এ প্রসঙ্গে কর্ণেল তাহেরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কর্ণেল তাহের পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে থাকা অবস্থাতেই বিপ্লবী রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন। সিরাজ শিকদারের সাথে তার বৈঠকের খবরও জানা যায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার বিপ্লবী চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটে, মুক্তিযুদ্ধকে তিনি নিছক স্বাধীনতার সংগ্রাম হিসেবে দেখেন নি, দেখেছিলেন সমাজের সামগ্রিক মুক্তি সংগ্রামের একটি পথ হিসেবে। স্বাধীনতার পর তিনি লিখেছিলেন,

‘শুধু যুদ্ধ করলেই জনগণের সাথে সংযুক্ত হওয়া যায় না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের জনগণের সাথে সংযুক্ত হতে হয়। এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ-জনগণের যুদ্ধ। .. .. তাই তখন ১১নং সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধাদের বলতাম, কৃষকের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে তার খাসী আর মুরগি খেয়ে গেরিলা যুদ্ধ হয় না .. ..। যদি কোন কৃষকের গোয়ালে রাত কাটাও, সকালে গোবরটা পরিষ্কার করো। সেদিন অপারেশন না থাকে, তোমার আশ্রয়দাতাকে একটা Deep trench latrine তৈরি করে দিও। তাদের সঙ্গে ধান কাটো, ক্ষেত নিড়াও। এগুলো জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত হবার পদ্ধতি, একে রপ্ত করা, শিক্ষা দেয়া ও প্রয়োগ করার দায়িত্ব ছিল রাজনৈতিক নেতাদের, যারা গেরিলা যুদ্ধের অভিধানে রাজনৈতিক উপদেষ্টা নামে পরিচিত। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এদিক উপেক্ষা করে মুক্তিযোদ্ধাদের ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে গণ্য করলো।’ (কর্ণেল তাহের: ‘মুক্তিযোদ্ধারা আবার জয়ী হবে’, ১৯৭২)

তাহের পুরনো চিন্তাভাবনায় আচ্ছন্ন সামরিক কর্তাদের সম্পর্কে বলেছেন ‘গেরিলা যুদ্ধের স্বাভাবিক বিকাশের পথে বড় বাধা ছিল এসব অফিসার আর তাদের প্রচলিত কায়দায় সামরিক চিন্তাভাবনা।’ প্রকৃতপক্ষে সামরিক বাহিনীকে তিনি যেভাবে পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন তার বিপরীতে এই বাহিনীকে যখন পাকিস্তান মডেলেই আরো শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেয়া হয় তখন তিনি তা পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। না পেরে তিনি সামরিক বাহিনী থেকে পদত্যাগ করেন এবং বাম রাজনীতিতে যুক্ত হন।

তাহের এ ও বলেছেন যে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া গেরিলা যুদ্ধ কখনো বিকশিত হতে পারে না। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এই সশস্ত্র জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রীয় নীতি-সিদ্ধান্ত-পদক্ষেপ নিয়ে তাহের খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন।

তাহের এ ও বলেছেন যে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া গেরিলা যুদ্ধ কখনো বিকশিত হতে পারে না। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এই সশস্ত্র জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রীয় নীতি-সিদ্ধান্ত-পদক্ষেপ নিয়ে তাহের খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তর পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেছিলেন,

‘বাংলার দুর্ভাগ্য, আইনানুগ উত্তরাধিকারের বদলে সর্বস্তরের নেতৃত্ব এসেছে তাদেরই হাতে যারা প্রাগ বিপ্লব যুগে ছিলেন ক্ষমতার উৎস। প্রশাসন যন্ত্র সেই পুরনো ব্যক্তিরাই চালান। বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তারাই। যে সামরিক অফিসার পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে দাঁড়িয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নির্মূল করার জন্য ছিলেন সচেষ্ট তিনি নিজে আজ আরো উচ্চপদে সমাসীন। যে পুলিশ অফিসার দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে সোপর্দ করেছে পাকিস্তানিদের হাতে তিনি আবার মুক্তিযোদ্ধাদের নামে হুলিয়া বের করতে ব্যস্ত। যে আমলারা রাত দিন খেটে তৈরি করেছে রাজাকার বাহিনী তারা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে চাকুরি দিয়ে দয়া প্রদর্শনের অধিকারী। যে শিক্ষক দেশের ডাকে সাড়া দিতে পারেননি তিনিই আজ তরুণদের শিক্ষা দেয়ার বাহানা করছেন। যে ব্যবসায়ী স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন চুটিয়ে ব্যবসা করেছেন, তিনি মনে করেন জনগণকে ঠকানো তার জন্মগত অধিকার .. .. পরিকল্পনা বিভাগের যে কর্মীকে শোষণের পরিকল্পনা করা শেখানো হয়েছে বছরের পর বছর ধরে, তিনিই এখন সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পরিকল্পনা তৈরি করেন। যুদ্ধ চলাকালে যারা পাকিস্তানের হয়ে প্রচারণায় মত্ত ছিলেন, ১৬ ডিসেম্বরের পর তারাই ভোল পাল্টিয়ে সংস্কৃতির মধ্যমণি হয়েছে। .. .. নিতান্তই পরিতাপের বিষয়, যাদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে থেকে আত্মশুদ্ধি করার কথা, সকলের অগোচরে তারা সর্বস্তরের নেতৃত্বের আসন দখল করে বসেছে।’ (ঐ)৩

কর্ণেল তাহেরের তথাকথিত বিচারের জন্য ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের মধ্যে এদের দিয়েই বসানো হয়েছিল কুখ্যাত সামরিক আদালত। সেসময় ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন কারাগারে জাসদের আরও অনেক নেতা কর্মী রাজবন্দী হিসেবে ছিলেন। এদের মধ্যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ছিলেন জাসদ ও পরে বাসদ নেত্রী তাহেরা বেগম জলি। তিনি সেসময়ের কথা স্মরণ করে লিখেছেন,

‘…কথিত এই আদালতের চেয়ারম্যান ছিলেন কর্ণেল ইউসুফ হায়দার। ট্রাইব্যুনালের অন্য পাঁচ সদস্যের মধ্যে চারজন সামরিক বিভাগের লোক এবং একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। জাসদ সমর্থিত ‘বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা’র সদস্য নায়েক সুবেদার মাহবুবুর রহমান ছিলেন প্রধান রাজসাক্ষী। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান কর্ণেল ইউসুফ হায়দার ছিলেন পাকিস্তানপন্থী বাঙালী সামরিক অফিসার। দেশ স্বাধীনের পর বাধ্য হয়ে তিনি দেশে ফিরে এসেছিলেন। অন্যদিকে কর্ণেল আবু তাহের স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে সেক্টর কমান্ডার হিসেবে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নেন। সেই হিসেবে সেক্টর কমান্ডার কর্ণেল আবু তাহের পাকিস্তানপন্থী কর্ণেল ইউসুফ হায়দারের সরাসরি প্রতিপক্ষ ছিলেন।…’ (জলি, ২০২৪; ২১৯)

সেসময় তাহেরের সাথে জাসদের আরও বেশ কয়েকজন অভিযুক্ত বন্দী ছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জাসদ নেত্রী সালেহা বেগম। জলি তার কাছ থেকেই প্রতিদিনের গোপন বিচারের বর্ণনা শুনতেন যেখানে আর কারও প্রবেশাধিকার ছিল না। জলি বলছেন,

‘সালেহা আপার বর্ণনায় মার্শাল ল’ কোর্টের সমস্ত ঘটনা আমাদের সামনে ছবির মতো ভেসে উঠতো। আমরা জানতে পারি সেই গোপন আদালত (!) অভিযুক্তদের কোনো কথাই শোনে নি।… কর্ণেল আবু তাহেরসহ আর দুই চারজন মাত্র সেখানে কথা বলবার সুযোগ পেয়েছিলেন। আবার এই কথা বলার অধিকারের জন্য তাঁদের রীতিমতো বিদ্রোহ করতে হয়েছিল।… শুধুমাত্র রাজসাক্ষী সুবেদার মাহবুবুর রহমানের বয়ানকে অবলম্বন করে, সমস্ত যুক্তিতর্ক এড়িয়ে গিয়ে এতোবড় একটা মামলার রায় প্রস্তুত করা হয়েছিল। ঘটনা পরম্পরায় বোঝা যায়, মাহবুবুর রহমান ছিল নিমিত্ত মাত্র। রায় আগেই প্রস্তুত করা ছিল।’ (জলি, ২০২৪; ২২২)

সামরিক আদালতের মাধ্যমে এই সাজানো বিচারকাজ শুরু হয় ১৯৭৬ সালের ২১শে জুন, রায় দেয়া হয় ১৭ই জুলাই, তাহেরের ফাঁসি কার্যকর করা হয় ২১শে জুলাই। খুব তাড়াতাড়ি সবকিছু করা হয়।

ফারাক্কা মার্চ, মওলানা ভাসানী ও তাঁর রাজনীতি

১৯৭৫ সালের ২১শে এপ্রিল বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে ভারতের মুর্শিদাবাদে গঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত ফারাক্কা বাঁধ চালু হয়। বাংলাদেশের ওপর এর ব্যাপক বিরূপ প্রভাবের আশংকা আগে থেকেই ছিল, কিছুদিনের মধ্যেই উত্তরবঙ্গে নদীর পানি প্রবাহসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা যেতে থাকে। এই বাঁধের বিরুদ্ধে সমাজের ক্ষোভ সামনে নিয়ে আসেন মওলানা ভাসানী। তিনি সোচ্চার প্রতিবাদে ১৯৭৬ সালের ১৬ই মে ফারাক্কা অভিমুখে গণমিছিলের আহবান জানান, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথেও যোগাযোগ করেন।

৯.৫.৭৬

মওলানা ভাসানী এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যেকার পত্র বিনিময় আজকের সব পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ ভারতের বরফ গলতে শুরু করেছে। কিন্তু ফারাক্কা সমস্যার সত্যিকার সমাধানের এখনো কোন সূচনা হয়নি।

১২.৫.৭৬

তওয়াবের বিতাড়নের পর সরকার এবং বাইরে আলবদরদের শক্তি ঔদ্ধত্ব অনেকখানি কমে এলেও এখনও তার প্রভাব কম নেই।… ফারাক্কা মিছিল কমিটিতে বিভিন্নমুখী ব্যক্তি আছেন। ফারাক্কা মিছিলের ফলাফল হয়তো প্রত্যক্ষ কিছু হবে না কিন্তু জাতীয় ঐক্য, জনমত ও বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে এটি বিপুল অবদান রাখবে। আর ভবিষ্যতে এর পথ ধরে একটা জাতীয় প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তোলা সম্ভব হবে যার মূল লক্ষ্য থাকবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ। তবে কমিটিতে কিছু সুবিধাবাদী ও আল বদরের অস্তিত্ব কর্মসূচীকে বিভ্রান্ত করতে পারে।

১৫.৫.৭৬

মানুষ যাচ্ছে দলে দলে। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে এর মধ্যে প্রায় সকলেই নিম্নবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, ছাত্র, রাজনৈতিক কর্মী।… ফারাক্কা মিছিল, মরা নদীতে জোয়ারের মতো। প্রমাণ করছে বাংলাদেশের জনমত শক্তি, জনশক্তি অমর। স্বাধীনচেতা বাংলাদেশ কখনও মাথা নোয়াবার নয়।..বিচিত্রা ফারাক্কা মিছিল আয়োজনের অন্যতম কেন্দ্র।…বেতার টিভিতে অতিরিক্ত উর্দু-হিন্দী গান তথা স্লো পয়জনিং চলছে। এর পেছনকার শক্তিকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

১৭.৫.৭৬

সুন্দর, সুশৃঙ্খল প্রত্যয়ের শক্ত গাঁথুনি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সার্থকভাবে ফারাক্কা মিছিল শিবগঞ্জে গিয়ে শেষ হয়েছে। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন এই মিছিল আবার প্রমাণ করলো তারা হুজুগে মাতে না।..চক্রান্তকারী যারা মিছিলের মূল উদ্দেশ্যকে নস্যাৎ করতে চেয়েছিল তারা ব্যর্থ হয়েছে। শিবগঞ্জেই মিছিল শেষ হয়েছে আগামীর উচ্চতর সংগ্রামের দাবী নিয়ে।

ফারাক্কা মার্চের ছয় মাস পরে ১৭ই নভেম্বর মওলানা ভাসানী ঢাকার তৎকালীন পিজি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। ব্রিটিশ আমলে আসামের কৃষকদের পক্ষে আন্দোলন করে যার যাত্রা শুরু তিনি পাকিস্তান আমলে জনপন্থী রাজনীতির এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি হয়ে উঠেন। আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ভাসানী সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও সামরিক বেসামরিক স্বৈরতন্ত্র বিরোধী লড়াইয়ে বরাবরই সবার সামনে ছিলেন। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে তাঁর ভ’মিকাই ছিল মুখ্য। তাঁর মৃত্যুর পর, যে দৈনিক ইত্তেফাক তার বিরুদ্ধে সবসময়ই প্রচার চালাতো, কখনও ভারতের দালাল কখনও লুঙ্গি সর্বস্ব মওলানা বলে অভিহিত করতো, সেই পত্রিকাও মাথা নত করে। তারা ১৮ই নভেম্বর ১৯৭৬ তারিখে সম্পাদকীয় লেখে:

‘… মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আর নাই। বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের রাজনৈতিক নভ:মন্ডল হইতে এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের কক্ষচ্যুতি ঘটিয়াছে গতকাল…মওলানা ভাসানী কেবলমাত্র একটি নাম নয়, এমন একটি ব্যক্তিত্ব যিনি সমস্ত রাজনৈতিক মতপার্থক্যের গন্ডীকে অতিক্রম করিয়া আপামর জনমানসের প্রাণের নিকটতম স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন। অনলবর্ষী বক্তা হিসাবে রাজনৈতিক সভামঞ্চে তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। শ্রোতার বুকে আগুন জ্বালাইয়া আন্দোলনে উজ্জীবিত করিবার যাদুকরী ক্ষমতার অধিকারী।…’ (মকসুদ, ১৯৯৪; ৫৪৪)

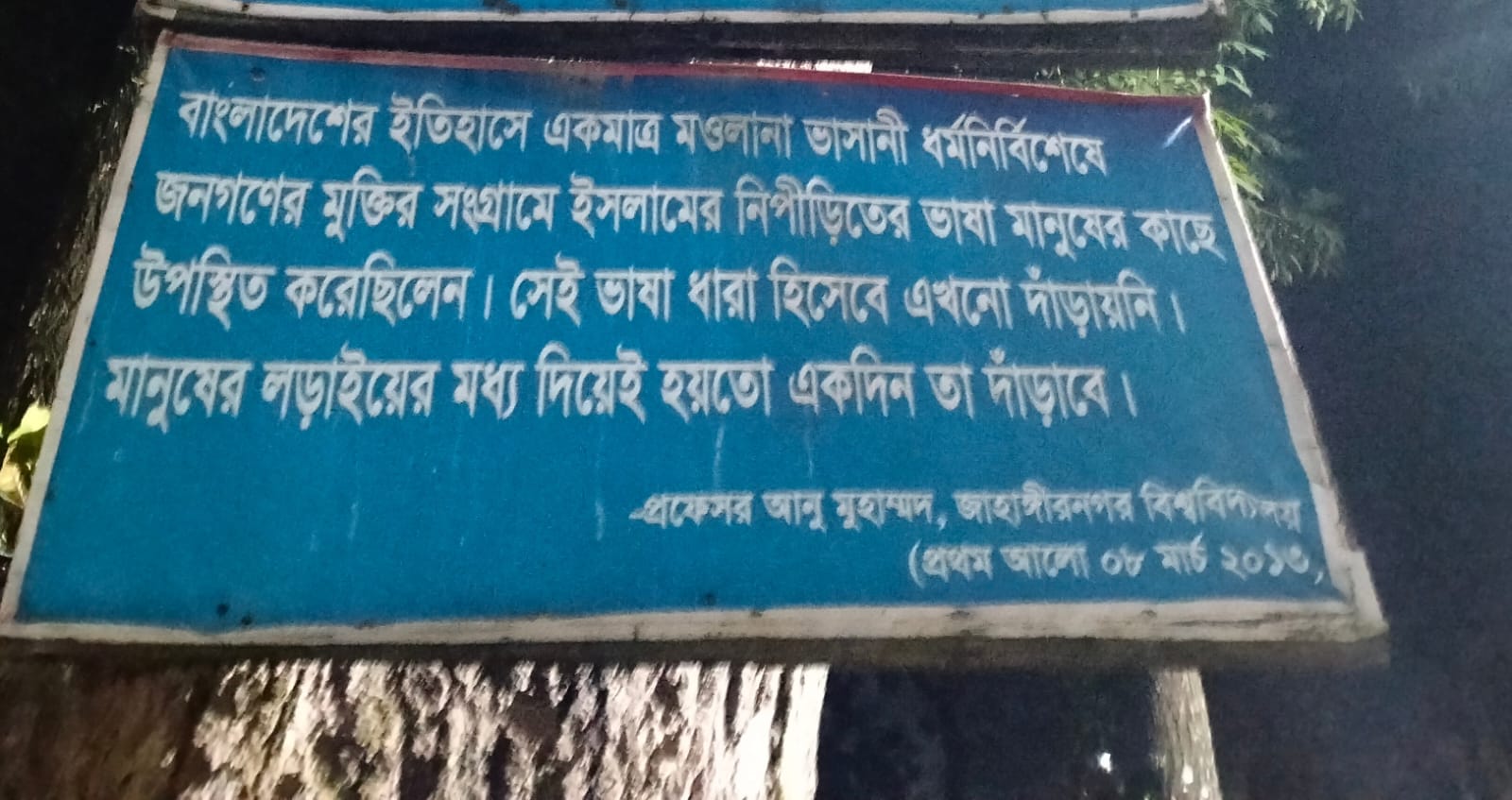

আমার জ্ঞান হবার পর থেকেই মওলানা ভাসানীর নাম শুনেছি। ক্রমে জেনেছি তাঁর ভ’মিকার কথা। মনে আছে ১৯৭০ এ আমি এক জনসভায় এসেছিলাম, কীভাবে মনে নাই, সেখানে শ্লোগান তোলা হয়েছিল ‘স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠা কর’। সেখানে প্রধান বক্তা ছিলেন মওলানা ভাসানী। তখন থেকেই তাঁর বিষয়ে আমার আগ্রহ তৈরি হয়। ধর্ম ও সমাজতন্ত্র ভাসানীর জীবনে একাকার, সেজন্য তাঁর রাজনীতি নিয়ে অনেকরকম প্রশ্ন আছে।৪ অনেক পরে ভাসানীকে বোঝার চেষ্টায় আমি লিখেছিলাম:

….‘মওলানা ভাসানী’ বলে যাকে আমরা চিনি সে ব্যক্তির প্রকৃৃত নাম তা নয়। তাঁর আসল নামে এই দুই শব্দের কোনটিই ছিল না। মওলানা ও ভাসানী এই দুটো শব্দই পরবর্তীসময়ে তাঁর অর্জিত পদবী বা বিশেষণ। ‘মওলানা’ তাঁর ধর্মবিশ্বাস ও চর্চার পরিচয়, আর ‘ভাসানী’ সংগ্রাম ও বিদ্রোহের স্নারক। তাঁর জীবন ও তৎপরতা এমনভাবে দাঁড়িয়েছিলো যাতে পদবী আর বিশেষণের আড়ালে তাঁর আসল নামই হারিয়ে গেছে। আসলে তাঁর নাম ছিল আবদুল হামিদ খান। ডাক নাম ছিল চ্যাগা, শৈশবে এই নামই ছিল তাঁর পরিচয়।

যে জায়গায় এসে তিনি অন্যদের থেকে শুধু আলাদা নয়, প্রায় বিপরীতে দাঁড় করিয়েছিলেন নিজেকে সেটিই এক মওলানাকে যুক্ত করেছিল এক ভাসানীর সঙ্গে। মানুষ তাঁর কাছে ভরসা চাইতেন কিংবা জীবন্ত স্বাক্ষর হিসেবে হাজির হতেন অবর্ণনীয় অন্যায় এবং অবিচারের। এই জীবন নিয়তির বিধান, আল্লাহ এভাবেই বেশিরভাগ মানুষের জীবন নরক করে নির্ধারণ করেছেন, আর সব ক্ষমতা সম্পদ দান করেছেন লম্পট জালেমদের হাতে- এই বিশ্বাসচর্চা থেকে তিনি সরে এসেছিলেন অনেক আগেই। বরঞ্চ তাঁর অবস্থান ছিল এই যে, এই নারকীয় অবস্থা নিয়তি নয়, এটা আল্লাহ প্রদত্ত বিধান নয় আর সর্বোপরি মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলে এই অবস্থা পরিবর্তন করতে সক্ষম। এই ভিন্ন অবস্থানের কারণেই তিনি জীবনের তরুণ কাল থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী অবস্থান নিয়েছিলেন। ‘অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত’ এটা তাঁর জীবনের আরেক নাম হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইসলাম ধর্ম তাই অন্য প্রতিষ্ঠিত শাসকদের পেয়ারা পীর মওলানা থেকে সম্পুর্ণ ভিন্ন বিশ্লেষণে উপস্থিত হয়েছিল মওলানা ভাসানীর জীবন, উচ্চারণ এবং সংগ্রামে। যা ইসলাম ধর্মের মালিকানায় অধিষ্ঠিত তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্র, সামরিক শাসক, জোতদার মহাজন সামন্তপ্রভু, তাদের পেয়ারা পীর মওলানাদের ক্ষিপ্ত করেছিল। তিনি অভিহিত হয়েছিলেন ‘ভারতের দালাল’, ‘লুঙ্গিসর্বস্ব মওলানা’ এমনকি ‘মুরতাদ’ হিসেবে। শাসক শোষকদের এই ক্ষিপ্ততা আসলে ছিল একটা শ্রেণীগত রোষ। সবদিক থেকেই, পোশাক জীবনযাপন বয়ান আওয়াজ সবদিক থেকেই, ভাসানী ছিলেন নিম্নবর্গের মানুষ। এবং লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই অভিজাত ইসলামের বিপরীতে তাঁর কাছে অন্য ইসলামের ভাষা তৈরি হয়। ধর্ম যেখানে শাসক জালেমদের একচেটিয়া মালিকানাধীন নিরাপদ অবলম্বন সেখানে মওলানা ভাসানী সেই নিরাপদ দুর্গকেই হুমকির মুখে নিক্ষেপ করেছিলেন।

অন্যায় অবিচার তো বিমূর্ত নয়, দু:খ দুর্দশাও অজানা গ্রহ থেকে নেমে আসা ব্যাপার নয়। দায়িত্ব আর সংবেদনশীলতা দিয়ে মানুষের এসব অভিজ্ঞতা দেখলে উন্মোচিত হয় এক বিরাট রহস্য। আবিষ্কার করা যায় মানুষের মানবেতর জীবনের কারণ, সনাক্ত করা যায় এর পেছনের সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ম বিধি। পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করা যায় সেসব শ্রেণী গোষ্ঠী যারা এসব ব্যবস্থার উপরই দাঁড়িয়ে থাকে, এসব ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য যাবতীয় শক্তি প্রয়োগ করে, ধর্মও যা থেকে বাদ যায় না। এর থেকে সার্বিক মুক্তি লাভের লড়াই তাই অনির্দিষ্ট হতে পারে না, লক্ষ্যহীন হতে পারে না। এরজন্য দরকার এমন একটা সমাজ এর চিন্তা করা স্বপ্ন দেখা ও দেখানো, যার প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে মানুষ এই নারকীয় অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করবে। সৌদী আরব নয়, ভাসানী তাই লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন সমাজতন্ত্র। যে সমাজ মানুষকে হাসি দিতে পারে মানবিক জীবন দিতে পারে সেরকম সমাজই তিনি লক্ষ্য হিসেবে মানুষের সামনে উপস্থিত করেছিলেন।

সুতরাং অন্যায় অবিচার আর দু:খ দুর্দশা থেকে মানুষের মুক্তির জন্য দোয়া দরূদ নয়, দরকার সমষ্টিগত লড়াইএর রাস্তা তৈরি, এই উপলব্ধি মওলানাকে একই সঙ্গে সক্ষম করেছিল সংগ্রামের প্রতীক ভাসানী হয়ে উঠতে। যে ভাসানী সবরকম জালেমদের প্রবল দাপট আর আগ্রাসনের সামনে লক্ষ মানুষের স্বর নিজের কন্ঠে ধারণ করে পাল্টা ক্ষমতার প্রবল শক্তিতে রুখে দাঁড়াতেন, এক কন্ঠে জনতার ভেতর থেকে উঠে আসা অসীম শক্তিকে মূর্ত রূপ দিতেন। ক্লান্ত বিবর্ণ ক্লিষ্ট মানুষ শুধু নয়, প্রকৃতিকেও প্রাণবন্ত তরতাজা করে তুলতো জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের হুঁশিয়ারি: ‘খামোশ’!

এই উচ্চারণ নিয়ে তিনি ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, স্বাধীনতা উত্তর কালে স্বপ্নভঙ্গের কালে মানুষের হতাশা ও প্রত্যাশার প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন, ভারতের শাসক শ্রেণীর পরাক্রমের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ফারাক্কার অভিশাপের বিরুদ্ধে সারাদেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বামপন্থী নেতাদের ভ্রান্তি ও হঠকারিতায় ভাসানীর ক্ষমতা নানা পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তিনিও হতাশায় নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। তাঁর শক্তি ও সীমাবদ্ধতা দুটোই তাই আমাদের লড়াইএর শিক্ষা।…

এবং লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই অভিজাত ইসলামের বিপরীতে তাঁর কাছে অন্য ইসলামের ভাষা তৈরি হয়। ধর্ম যেখানে শাসক জালেমদের একচেটিয়া মালিকানাধীন নিরাপদ অবলম্বন সেখানে মওলানা ভাসানী সেই নিরাপদ দুর্গকেই হুমকির মুখে নিক্ষেপ করেছিলেন।

ছবি: ভাসানীর মাজারে

বছরের আরও খবর

১৫.২.৭৬

একুশে ফেব্রুয়ারি পালন উপলক্ষে বেশ কটি কমিটি গঠিত হয়েছে। ছাত্র, শ্রমিক ইত্যাদি বিভিন্ন কমিটি ছাড়াও জাতীয় কমিটিই গঠিত হয়েছে চারটি। এর মধ্যে দুটো পিকিংপন্থী বাম বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বাধীন; একটি মীর্জা গোলাম হাফিজ- এনায়েতুল্লাহ খান- শামসুর রাহমান অন্যটি কামাল লোহানী প্রমুখ নেতৃত্বাধীন। বাকী দুটির একটি আওয়ামী লীগ, মস্কোপন্থী বাম প্রভৃতিদের নেতৃত্বাধীন, অন্যটি অলি আহাদ প্রমুখ ব্যক্তিদের নেতৃত্বাধীন।

—

তবে সৈয়দ আবুল মকসুদের লেখা থেকে দেখা যাচ্ছে প্রথম দুটো কমিটি পরে ১৮১ সদস্য বিশিষ্ট ‘জাতীয় একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন কমিটি’ হিসেবে পুনর্গঠিত হয়। আমার ডায়েরীতে যে কয়েকজনের নাম দিয়েছি তারা ছাড়াও মীর্জা গোলাম হাফিজকে সভাপতি ও এনায়েতুল্লাহ খানকে সাধারণ সম্পাদক করে গঠিত কমিটিতে ছিলেন দেশের শীর্ষস্থানীয় লেখক কবি ও সাংবাদিকবৃন্দ। ছিলেন – আহমদ শরীফ, বদরুদ্দীন উমর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, হাসান আজিজুল হক, আবুল কাসেম ফজলুল হক, শাহরিয়ার কবির, মুনতাসির মামুন প্রমুখ। সেসময় প্রচারিত প্রচারপত্রে বলা হয়েছিল,

‘… দেশের সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পূর্বে সাড়ে তিন বছর ধরে আমরা দেখেছি স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট শক্তির দাপট, দেখেছি জনগণের ভাগ্য নিয়ে নিষ্ঠুর ছিনিমিনি খেলা। ভাষা আন্দোলনের ঐতিহ্য পায়ে দলে এ দেশের জনগণের অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের নামে মানুষকে ঠেলে দেয়া হয়েছে দুর্ভিক্ষ, দারিদ্রের মুখে। স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে অপমানিত করে আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তির সাথে আঁতাতের ভিত্তিতে তারা নবাধিপত্য কায়েম করতে চেয়েছে এ দেশের বুকে।…আজ..ঐক্যবদ্ধ হতে হবে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে, সকল প্রকার সা¤্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে।’ (মকসুদ, ১৯৯৪; ৫২৮)

৯.৬.৭৬

(গ্রামে)…বোরো খরায় গেছে। আউশ বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে পানিতে যাচ্ছে। পাটের অবস্থাও ভালো নয়। কৃষিজাত দ্রব্যের দরকমতি আর শিল্পজাত দ্রব্যের উর্ধ্বগতি কৃষকদের দারুণ মার দিচ্ছে।

১০.৬.৭৬

ঢাকা থেকে মাত্র ৯০ মাইল দূরে। অথচ পৃথিবী থেকে, বাংলাদেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কোনো পত্রিকা নেই, রেডিও নেই। কয়েকটি প্রধান পণ্যের দাম- ধান (মণ): ৫০-৭০ টাকা, চাল (মণ): ১৪০ টাকা, পাট (মণ): ১৬০ টাকা, সরিষার তেল (সের): ১৬ টাকা, কেরোসিন তেল (সের): ১.৭৫ টাকা। নিম্নতম দাম- শাড়ী: ২০ টাকা, লুঙ্গী: ১০ টাকা, কামলা মজুরি (দৈনিক): ৩ টাকা।

নতুন দলের সন্ধানে

সামরিক শাসন দিয়ে জিয়া একদিকে সামরিক বাহিনীর মধ্যে সম্ভাব্য বিদ্রোহ দমন এবং অন্যদিকে বেসামরিক জগতে নিজের ভাবমূর্তি তৈরি করতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এই ধারায় তিনি বিদ্রোহী বহু সামরিক সদস্যের বিরুদ্ধে ত্বড়িৎ শাস্তির ব্যবস্থা করেন। অন্যদিকে সকল প্রকাশ্য/গোপন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন। ডানপন্থী থেকে বামপন্থী, স্বাধীনতা বিরোধী থেকে মুক্তিযোদ্ধা সর্বত্র জিয়ার যোগাযোগ শুরু হয়। দলছুট কিংবা সুযোগ প্রত্যাশীরা জড়ো হতে থাকে এক ছাতার নীচে- নানা মত নানা পথ! বামপন্থীদের মধ্যে পিকিংপন্থী গ্রুপগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় আগেই, জিয়ার তৎপরতায় এই ধারার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তাঁর দলে যোগ দেয়। এই ধারার নেতৃবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম কাজী জাফর, মশিউর রহমান, মান্নান ভুঞা। রাজনৈতিক দল গঠনে ও রাজনৈতিক বিভিন্নমুখী তৎপরতায় সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার ভূমিকা বিশেষভাবে শুরু হয় তখনই, যা এখন সর্বব্যাপী রূপ নিয়েছে।

এর বিপরীতে এই বছরেই আমি লক্ষ্য করি গোপন প্রকাশ্য বিভিন্ন কমিউনিস্ট গ্রুপের ঐক্য প্রক্রিয়া চলছে। বিচিত্রা অফিস হয়ে দাঁড়িয়েছিল এর অন্যতম যোগাযোগ কেন্দ্র। এই কারণেই এসব নড়াচড়া আমার চোখে পড়তো। কয়বছর পর এরকম এক প্রক্রিয়ার সঙ্গে আমারও যোগাযোগ হয়। আর এই বছরের মানে ১৯৭৬ সালের জুন মাসে, আমার ডায়েরী অনুযায়ী ৩ তারিখ বিকালে, বাঙলাদেশ লেখক শিবির পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তৎকালীন পাবলিক লাইব্রেরী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান নাটমন্ডলের পাশে) বারান্দায় এক সভা হলো। সেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। (চলবে)

আনু মুহাম্মদ: শিক্ষক, লেখক ও সম্পাদক- সর্বজনকথা। ইমেইল: sarbojonkotha@gmail.com

আগের কিস্তি: বাংলাদেশের ৫০ বছর ও তারপর-৪

পরবর্তী কিস্তি: বাংলাদেশের ৫০ বছর ও তারপর-৬

টীকা:

১। আমরা বাঙালী না বাংলাদেশী এই নিয়ে টানাটানি এখনও চলছে। এই টানাটানি অর্থহীন কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক। প্রকৃতপক্ষে এদেশে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ জাতি হিসেবে অবশ্যই বাঙালী। কিন্তু বাংলাদেশে সবাই বাঙালী নয়, এ ছাড়াও অনেক জাতি আছে এদেশে, নাগরিক হিসেবে আমরা সবাই বাংলাদেশী। সবাইকে যেমন বাঙালী বলা যাবে না তেমনি বাঙালীসহ বিভিন্ন জাতিগত পরিচয় নাকচ করে বাংলাদেশীও বলা যাবে না। এক মানুষের বহু পরিচয় থাকতে পারে।

২। বর্তমানে সেই জাসদের একাংশ আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হিসেবে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন। জাসদের আরও অংশ আছে আর আছে জাসদ থেকে জন্ম নেয়া বাসদ। বাসদ নামে এখন বেশ কয়েকটি দল কাজ করছে।

৩। সামরিকীকরণ এবং সম্পর্কিত দেশীয় ও বৈশি^ক প্রেক্ষাপট নিয়ে আমি আরও বিস্তারিত আলোচনা করেছি ‘কর্ণেল তাহের স্মারক বক্তৃতা ১৯৯৯’ তে। এটি পরে আমার রাষ্ট্র ও রাজনীতি: বাংলাদেশের দুই দশক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই গ্রন্থে সমসাময়িক রাজনীতি বিষয়ে আরও লেখা আছে।

৪। মওলানা ভাসানীর জীবন ও রাজনীতি নিয়ে সবচাইতে বিস্তৃতভাবে লিখেছেন সৈয়দ আবুল মকসুদ (মকসুদ, ১৯৯৪; এবং মকসুদ, ২০২৩)। এছাড়া তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য সময়ের রাজনৈতিক সঙ্গী সৈয়দ ইরফানুল বারীর লেখালেখিও গুরুত্বপূর্ণ (বারী, ২০১৮)। ভাসানীর জীবন ও সংগ্রাম পর্যালোচনা করে লিখেছেন নূরুল কবির (কবির, ২০১২)।

সূত্রনির্দেশ

কবির ২০১২। Nurul Kabir: The Red Moulana, Sanghati, Dhaka.

জলি, ২০২৪। তাহেরা বেগম জলি: ‘আমার বন্দী জীবনের কথকতা’, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত নতুন দিগন্ত, এপ্রিল-জুন।

বারী, ২০১৮। সৈয়দ ইরফানুল বারী: ভাসানী সমীপে নিবেদন ইতি: মওলানা ভাসানীকে লেখা চিঠিপত্র (১৯৬৯-১৯৭৬), প্যাপিরাস, ঢাকা।

মকসুদ, ১৯৯৪। সৈয়দ আবুল মকসুদ: মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মকসুদ, ২০২৩। সৈয়দ আবুল মকসুদ: ভাসানীচরিত, প্রথমা, ঢাকা।

মুহাম্মদ, ১৯৯৯। আনু মুহাম্মদ: ‘কর্ণেল তাহের স্মারক বক্তৃতা ১৯৯৯’, কর্ণেল তাহের স্মৃতি সংসদ, ঢাকা।

মুহাম্মদ, ২০০০। আনু মুহাম্মদ: রাষ্ট্র ও রাজনীতি: বাংলাদেশের দুই দশক, সন্দেশ, ঢাকা।