বাংলাদেশের ৫০ বছর ও তারপর-৩

দুর্ভিক্ষ, সহিংসতা এবং জরুরী অবস্থা

আনু মুহাম্মদ

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের শেষ প্রান্তে ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের হানাদার সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। এরপর ৫২ বছর অতিক্রম করছে এই দেশ। এই সময়ে দুইজন রাষ্ট্রপতি খুন হয়েছেন, দুই দফা প্রত্যক্ষভাবে সামরিক শাসন এসেছে, সামরিক বাহিনীর ভূমিকা বেড়েছে, সংবিধান সংশোধন হয়েছে ১৬ বার, নির্বাচনের নানা রূপ দেখা গেছে। পাশাপাশি অর্থনীতির আয়তন ক্রমে বেড়েছে, জিডিপি ও বিশ্ববাণিজ্যে উল্লম্ফন ঘটেছে, অবকাঠামো ছাড়াও সমাজে আয় ও পেশার ধরনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এসেছে। সম্পদের কেন্দ্রীভবন ও বৈষম্যও বেড়েছে, কতিপয় গোষ্ঠীর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কর্তৃত্বে আটকে গেছে দেশ। এই ধারাবাহিক লেখায় এই দেশের একজন নাগরিক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাথে সাথে ইতিহাসের নানা নথি পর্যালোচনা করে এই দেশের রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতির গতিমুখ তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। তৃতীয় পর্বে আলোচনা করা হয়েছে ১৯৭৩-৭৪ এর রাষ্ট্রনীতি, দুর্ভিক্ষ এবং মৌলিক অধিকার বিপর্যয়ের কিছু দিক। সেইসাথে তাজউদ্দীনের বিদায়- ভুট্টো, কিসিঞ্জারের আগমন কথা এবং শিল্প সাহিত্য জগতের কিছু খবর।

গ্রামের চিত্র

১৯৭৩ সালে কলেজে ভর্তি হবার আগে কিংবা পর পর, লম্বা সময়ের জন্য, কয়েকটি গ্রামে ঘুরে ঘুরে পরে ডায়েরীর মত করে আমার অভিজ্ঞতা ভাবনা চিন্তা লিখেছিলাম। তা পরে বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়েছিল। তখন ট্রেনই ছিল প্রধান বাহন, কমলাপুর থেকে তাই ট্রেনেই রওনা হয়েছি। তার বর্ণনা দিয়েই লেখাটা শুরু।

৩রা জুন, ১৯৭৩

…..ট্রেনে ছাদে লোক, ঝুলন্ত অবস্থায় অনেক যাত্রীকে দেখেছি সারাপথ। দরিদ্র এক শ্রেণী আটা গ্রামে নিচ্ছে শহর থেকে। …ট্রেনের ভেতরে যারা বসেছিল তারাও নড়তে পারেনি, যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের তো কথাই নেই। …আটায় ভর্তি হয়ে ছিলো মেঝে, ছাদ। অবশ্য ওদের তৎপরতা দেখেই গ্রামে আটার চাহিদা বোঝা যায়। আর এদের এ ব্যাপারে উৎসাহ দেখে এটাও বোঝা যায় যে সরকারী তত্ত্বাবধানে আটা ঠিকমত গ্রামে সরবরাহ করা হচ্ছে না। আর দেশের যে অবস্থা তাতে আটা সরবরাহ করে ওরা যদি দুটো পয়সা পায় তবে ওরাই বা তা করবে না কেন? ওদেরও তো খেয়ে বাঁচতে হবে।

গ্রামে এসেই অনেকগুলো প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। দেশের সাধারণ মানুষের প্রশ্ন মোটামুটি এইরকম:

(ক) আমরা কি আর ঠিকমত ভাত খেতে পারবো না?

(খ) কিছুদিন না হয় কম করেই খেলাম কিন্তু মা-বোনদের লজ্জা ঢাকবো কেমন করে?

যাদের কিছু জমি জমা আছে তারা বলছেন:

(ক) ধান-পাটের দর এক হলে এত কষ্ট করে পাট করতে যাবো কেন?

(খ) মা-বোনদের কি অসূর্যস্পশ্যা হয়ে থাকতে হবে?

(গ) ডাকাতির জন্যে কি দেশছাড়া হবো?

৬ই জুন, ১৯৭৩

হবি আর ঈমান। দু’জনেই কাজ করে খায়। এখানে যারা কাজ করে তাদের বলা হয় কামলা। বছর-চুক্তিতে কামলা নেওয়া হয়- কামলা খাবে আর বৎসরান্তে পাবে ২৫০/৩০০ টাকা। বয়স কম হলে পাবে ৬০ থেকে ৭০ টাকা। এছাড়া দৈনিক কামলা নেবার ব্যবস্থা রয়েছে। এখন দৈনিক কামলা দর ২ টাকা (১ মণ চালের দাম ১২০ টাকা, ১ সের চালের দাম ৩ টাকা, শাড়ীর নিম্নতম মূল্য ৩৫ টাকা। লুঙ্গীর নিম্নতম মূল্য ২৫ টাকা)।

হবির বয়স উনিশ/বিশ। নতুন বিয়ে করেছে, বছরখানেক হলো। বাবা আছে, মা আছে, ছোট ভাইবোন আছে। জিজ্ঞেস করলাম, ‘কামলা যখন দাও, ভাত তো খেতে পাও, বাড়ীতে অন্যান্যরা কদিন পর পর ভাত খায়?’ দীর্ঘশ্বাস সহ উত্তর এল ‘চাইর-পাঁচ দিন পরে পরে। কামলার দর দুই ট্যাহা। গম কিনন নাগে। চাইর আনা, পাঁচ আনা, আট আনা কইরা বাঁচাইয়া চার পাঁচদিন পর এক সের চাইল কিনন নাগে। তাও এক সের চাইলে এক বেলা বালা কইরা অয় না। চাইল ছাড়াও ডাইল আছে, নুন আছে, তেল আছে।’ আর এক প্রশ্নের উত্তরে হবি বললো ‘আডা কিছ কিছু পাই, ঐ দিয়াই ত চলে। কয়দিন পরে গেরস্থ কামলাও নিব না। তহন উপায় করমু কি? বাড়ীতে বৌ-মা-এর কাপড় নাই। জোড়াতালি দিয়া কোনোরহমে পরতাছে। নতুন বউ, হেরে এডা কাপড় দিবার পারলাম না।’

ঈমান শক্তসমর্থ মানুষ। বয়স ত্রিশ-পয়ত্রিশ। বউ আছে- তিন মেয়ে আছে। বাবা-মা আছে। দুই মেয়ে ভাত খায়। এক মেয়ে ছোট। ঈমান আলীকে বললাম, কামলার দর বাড়াতে পারবেন না? উত্তর এল ‘কেমনে বাড়ামু? কাম কম, কামলা বেশি। সবাইরই তো কাম দরকার।’ বললাম কাজ না থাকলে কি করবেন? ‘খড়ি আনমু পাহাড় থনে। ২/৩ টাকা কইরা বেচমু। এই কইরাই ত কোনরহমে ১২ টাকা জমাইছি। এডা শাড়ী কিনমু। মাও-বৌ মিল্লা পরবো। বৌ-ত এহন অর্ধেক বেলা আমার তফন (লুঙ্গী) পইরা ঘরের কোণায় বইয়্যা আছে। ছিঁড়া তেনার মতন শাড়ী হুকাইলে তাই পরে।’

আজকেই সকালেবেলা দেখলাম ৬/৭ বছরের কয়েকজন ছেলেমেয়ে পাহাড়ে যাচ্ছে খড়ি আনতে। জিজ্ঞেস করলাম খাইছো? হাসলো ওরা, ‘কি খামু?’

৭ই জুন, ১৯৭৩

এত অভাবেও এখানকার মানুষ হাসছে। ঠাট্টা করছে। গান গাইছে। হালকা রসিকতাও চলছে নিজেদের মধ্যে ওদের নিজস্ব স্টাইলে। সত্যি খোদা যেন ওদের অসম্ভব সহ্যশক্তি দিয়ে তৈরী করেছেন।

দুপুরবেলা ক্ষেত থেকে এক বাড়ীর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম, …দেখলাম একটি মেয়ে বাড়ীর বেড়া ঘেঁষে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামের সাধারণ ঘরের বউ। পিঠটা দেখা যাচ্ছে। নীচের দিকে ছেঁড়া শাড়ীটার অর্ধেক জড়ানো আর উপরের অর্ধেক বেড়ায় গুঁজে দেয়া শুকোবার জন্য। গোসলের পর ভেজা শাড়িটাই শুকাচ্ছে। … মনে পড়লো টিসিবির কাপড় গুদামে পঁচছে। মনে পড়লো স্কুল কলেজে রিলিফের কাপড় নিয়ে গন্ডগোল হচ্ছে। …

৮ই জুন-১১ই জুন, ১৯৭৩

… বাওশী বাজারে বেশ কয়েকটি পুরনো কাপড়ের দোকান আছে। দেখলাম পুরনো কাপড় বিশেষ করে শাড়ীর কি প্রচন্ড চাহিদা। ন্যায্যমূল্যে সাধারণ নিম্নমানের কাপড় দেয়া হচ্ছে দাম ১৯/২০ টাকা। … এই বাজারেই এক করুণ ঘটনা শুনলাম। একজন লোক যার নাকি আয় সামান্য, লুঙ্গি কেনা তার ভীষণ প্রয়োজন। লুঙ্গী একটা তা-ও ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেছে। কোনরকমে দশটা টাকা জোগাড় করে এই বাজারেই এসেছিলো লুঙ্গী কিনতে। সারা বাজার ঘুরে তার টাকায় লুঙ্গী না পেয়ে বাজারের মধ্যেই পরণের ছেঁড়া লুঙ্গীটা টান মেরে ছিঁড়ে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো আচরণ শুরু করেছিলো। হতভাগা জানতো না ২৫ টাকার কমে গ্রামের বাজারে এখন লুঙ্গী মেলে না!

১২ই জুন, ১৯৭৩

এই সময়টা আউশের আবাদ হচ্ছে। আধহাত-একহাত উঁচু হয়ে উঠছে ধানগাছ। পাটগুলোও বেশ বড় বড় হয়ে উঠেছে। ধানক্ষেতে নিড়ানীর কাজ চলছে, পাটক্ষেতেও তাই। বোরোর মৌসুম উঠে গেছে। বোরোতে মানুষ যে ফসলের আশা করেছিলো তার সিকিভাগও হয়নি। এবার মানুষের অনেক ভরসা আউশ ধান আর পাটের উপর। মানুষ খোদাকে স্মরণ করছে দিনরাত। আবার এদিকে বিলে মাছ নেই। বাজারে মাছ-মাংসের দর চড়া। এই সময়ে মানুষের ঘরে দেখা যাচ্ছে গমের রুটি।…

১৩ই জুন, ১৯৭৩

… শত অভাবে-অনটনেও এখনও গ্রামের মানুষের সাধ-আহলাদ শেষ হয়ে যায়নি। মুখের হাসি, মুখের গান স্তব্ধ-নিঃশেষ হয়ে যায়নি। আগের মতো না হলেও এখনও দু’একদিন কবিগানের আসর, গানের আসর বসে। আর সেখানেই ঘটে গ্রামের সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফুর্ত মানসিকতার অকৃত্রিম বহিঃপ্রকাশ।

দালাল আইন ও সাধারণ ক্ষমা

এই সময় গ্রামে শহরে ৭১এর রাজাকার আলবদরদের বিচার নিয়ে অনেকরকম কথাবার্তা শুনেছি। এদের বিচারের জন্য ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি ‘দালাল আইন, ১৯৭২’ প্রণয়ন করা হয়। ১৯৭৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এই আইনের আওতায় ২,৮৮৪টি মামলা দায়ের করা হয়। অপব্যবহারের অভিযোগে এই আইন বাতিলের দাবিও শুনেছি। ১৯৭৩ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত দালাল আইনে গ্রেফতার ছিল মোট প্রায় ৩৭ হাজার ৪৭১ জন। সেসময় তাদের বিচারের জন্য সারা দেশে ৭০টিরও বেশি ‘বিশেষ ট্রাইব্যুনাল’ গঠন করা হয়। ১৯৭৩ সালের ৩০শে নভেম্বর দালাল আইনে আটক ৩৭,৪৭১ জনের মধ্য থেকে ‘সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায়’ ৩৬,৪০০ জনের জন্য ‘সাধারণ ক্ষমা’ ঘোষণা করা হয়। খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের মত সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে তার জন্য এই ক্ষমা প্রযোজ্য নয় বলে জানানো হয়। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর ধীরে ধীরে অনেক দালাল বা সহযোগীকে মুক্তি দেওয়া হয়। যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত শান্তি কমিটির প্রধান খাজা খয়েরুদ্দিন, মুসলিম লীগ নেতা খান এ সবুর, গভর্ণর ডাঃ আবদুল মুতালিব মালেক সহ পিডিপি’র নেতা শাহ আজিজুর রহমান, শর্ষীনার পীর আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ, জামায়াত নেতা একেএম ইউসুফ, আব্বাস আলী খানসহ অনেকে ১৯৭৩ সালের নভেম্বর ডিসেম্বরের মধ্যে মুক্তি পান। পরে ১৯৭৫ সালের ৩১শে অক্টোবর এই দালাল আইন বাতিল হয়।

দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি সময়: ভেতর বাহির

এরমধ্যেই এলো ১৯৭৪ এর দুর্ভিক্ষ। ১৯৭৪ সালের বন্যা দেশের অর্থনীতি ও সমাজের নৈরাজ্যিক পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটায় এবং দেশজুড়ে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। খাদ্য উৎপাদন সে বছর ভালো হলেও মজুতদারী, দুর্নীতি, সরবরাহ ব্যবস্থার সমস্যার পাশাপাশি খাদ্য সাহায্য বন্ধ করে যুক্তরাষ্ট্রের চাপ সৃষ্টি ইত্যাদিতে খাদ্য সংকট ব্যাপক আকার নেয় এবং ১৯৪৩ এর পর প্রথম এই মাত্রায় দুর্ভিক্ষের বিস্তৃতি ঘটে।

সেসময় যুক্তরাষ্ট্রের ‘পি-এল ৪৮০’ শিরোনামে দরিদ্র দেশে খাদ্য সাহায্য ও ঋণের কর্মসূচির অধীনে বাংলাদেশও বিভিন্ন শর্তে তিন ধারায় খাদ্য- প্রধানত গম পেত। কিন্তু বাংলাদেশের সরকার কিউবার সাথে পাট রপ্তানি বিষয়ে আলোচনা শুরু করায় যুক্তরাষ্ট্র শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে খাদ্য ভর্তি জাহাজ ফেরত নিয়ে যায়। এমনিতেই অস্থির বাজারে এই ঘটনা চালের আরও দামবৃদ্ধি ঘটায়। সেসময় শুধু চাল নয়, নুন-তেল সহ আরও অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামবৃদ্ধি ঘটতে থাকে লাফিয়ে লাফিয়ে। তখনও দেশে বিশেষত শহরগুলোতে রেশনিং ব্যবস্থা ছিল, না থাকলে মৃত্যুর সংখ্যা আরো বেশি হতে পারতো। জাতীয় সংসদে দেয়া বক্তব্যে শেখ মুজিব দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিতে ‘না খেয়ে ২৭ হাজার লোকের মৃত্যুর’ কথা স্বীকার করেছেন। তিনি ‘৫ হাজার ৭০০ লঙ্গরখানা খোলার’ কথাও উল্লেখ করেছেন। (সরকার, ২০০১; পৃ.৩৭৬) বেসরকারি হিসাবে মৃত্যুর সংখ্যা আরও বহুগুণ বেশি।

দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি আমাদের পরিবারকেও আঘাত করেছিল। আমার বাবার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন অনেক মানুষ, তিনি যে খুবই চাপে ছিলেন তা এখন বুঝতে পারি। ৬০ দশকেই আমার বাবা অধ্যাপনা থেকে তৎকালিন পূর্ব-পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে (ইপসিক, বর্তমানে যা বিসিক) যোগ দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠানের যুগ্ম পরিচালক। প্রাচুর্য না থাকলেও আমরা তাঁর সীমিত আয় দিয়ে মোটামুটি স্বচ্ছলভাবেই চলতাম। আব্বা ছিলেন শহরে স্থায়ী হওয়া গ্রাম থেকে আসা প্রথম প্রজন্মের মানুষ, সেই কারণে আমাদের বাসায় ছোটবেলা থেকেই দেখেছি অনেক মানুষের সমাগম। চাকরি খোঁজা, লেখাপড়া, চিকিৎসাসহ নানা প্রয়োজনে আসতেন বিভিন্ন বয়সের বহু মানুষ। এবং চাকরিসহ বিভিন্ন কাজে যারা আসতেন প্রয়োজন না মেটা পর্যন্ত তারা আমাদের বাসাতেই থেকে যেতেন।

আমাদের সেই টিনশেড বাসার অর্ধেক অংশে পাকা ফ্ল্যাট ওঠে ১৯৬৭ সালে। হাউজ বিল্ডিং এর ঋণের টাকায় প্রথম একটি ফ্ল্যাট নির্মাণের পর আমাদের বড় অংশ সেখানে উঠে যাই, কিন্তু তার কয়েক মাসের মাথায় আমাদের মা মারা যান। তখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণীর চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়েছি। এর কিছুদিন পর বাসা দোতলা হয়, ভাড়াটিয়া আসে। আব্বা দ্বিতীয় বিয়ে করেন ১৯৭০ সালে। স্বাধীনতার পর যখন দ্রব্যমূল্য লাফিয়ে বাড়ছে তখন আমাদের বাসায় মানুষ অনেক। দুর্ভিক্ষের সময় আমরা ৯ ভাইবোন, পরে ১১জন হয়েছিলাম। ৭৩-৭৪এ তিনঘরের মধ্যে আমরা চারভাই বিছানা ও পড়ার টেবিলসহ এক ঘরে থাকি। আমার দাদী ও চার বোন এক ঘরে। এর মধ্যে মানুষজন এলে পুরুষেরা পাশের টিনশেড বা আমাদের ঘরে, নারীরা বোনদের ঘরে থাকেন। মেঝেতে বিছানা হয় প্রায়ই।

এতজনের লেখাপড়ার খরচসহ এই বড় সংসারও সীমিত পেশাগত আয় দিয়ে আব্বা ভালোই চালাতে পারছিলেন, কিন্তু ৭৩-৭৪ এ এসে সেটা যে তার জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো সেটা কিছুটা বুঝতে পারছিলাম। সেসময়ই একদিন আমরা অবাক হয়ে শুনলাম যে, ক্ষমতাবান লোকজনের ভুয়া তাঁত দেখিয়ে সেখানে সুতা বরাদ্দ নেয়া এবং তার চোরাই বাজারের যে তৎপরতা তাতে বাধা দেয়ায় উপরের নির্দেশে সৎ এবং একরোখা আমার বাবার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বিসিক কর্তৃপক্ষ। জেদী বাবা কোনোভাবেই আপোষ করতে রাজি হন নাই। বাসায় সংকট আরো বাড়ে। ঋণের বোঝা বাড়তে থাকে তখনই। চারিদিকে অভাবের কারণেই হয়তো সেসময় গ্রাম থেকে আসা মানুষের সংখ্যা আরো বাড়তে থাকে, নিজের টানাটানি সত্ত্বেও আব্বা তাঁদের সবসময় একইভাবে গ্রহণ করেছেন। শুধু আমাদের সবার খাবারের পাতে মাছ মাংস ডিম কমেছে, পাওয়া যাচ্ছিল যতটুকু তা আরো বেশি বেশি ভাগ করে খেতে হয়েছে। আমাদের এই অবস্থা থেকে অনুমান করতে পারি সেসময়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পরিস্থিতি কতটা নাজুক ছিল।

চাল, তেল, চিনিসহ নানা দ্রব্যের জন্য রেশনের ওপর আমাদের নির্ভরতা সেসময় ক্রমেই বাড়তে থাকে। যা পাওয়া যায় তা আনতে আমিও তখন রেশনের দোকানে গেছি। বাসায় একটা গরু ছিল, তার দুধ হতো অনেক, প্রায় ১০/১২ সের দুধ পাওয়া যেত। কাজেই নিয়মিত দুধ, দুধভাত, দুধমুড়ি, দুধরুটি খেতে পারতাম। এটা না থাকলে আমাদের খাদ্য পুষ্টিসংকট আরো বেশি হতো। বাড়তি দুধ দিয়ে বাসাতেই নানী বা দাদীর মত অভিজ্ঞ মানুষেরা ঘি বানাতেন। রেশনে পাওয়া যেত আতপ চাল, তেল কেনার চাইতে এই ঘি ব্যবহারে সাশ্রয় হত বলে প্রায়ই রেশনের আতপ চাল আর ঘরের ঘি দিয়ে পোলাও হত। বারবার খেতে খেতে অসহ্য হয়ে উঠেছিল একসময়ের প্রিয় পোলাও এর গন্ধ। এদিকে রেশনের দুর্নীতি নিয়েও অনেক কথা শুনেছি তখন, দেখছিও। রেশন দোকানের মালিক দ্রুত অনেক টাকার মালিক হয়েছিলেন তার প্রকাশও চোখে দেখা।

রেশনে পাওয়া যেত আতপ চাল, তেল কেনার চাইতে এই ঘি ব্যবহারে সাশ্রয় হত বলে প্রায়ই রেশনের আতপ চাল আর ঘরের ঘি দিয়ে পোলাও হত। বারবার খেতে খেতে অসহ্য হয়ে উঠেছিল একসময়ের প্রিয় পোলাও এর গন্ধ। এদিকে রেশনের দুর্নীতি নিয়েও অনেক কথা শুনেছি তখন, দেখছিও। রেশন দোকানের মালিক দ্রুত অনেক টাকার মালিক হয়েছিলেন তার প্রকাশও চোখে দেখা।

আমি এর মধ্যে সাইকেল নিয়ে কলেজে যাই, সাইকেল থাকায় আমার খরচ কম, তা দিয়েই অনেক জায়গায় যেতে পারি। সেসময়ই বিচিত্রা অফিসে নিয়মিত যাওয়া শুরু হয়। ছোট একটা ঘরে অফিস। শাহাদৎ চৌধুরী প্রধান, তখন আরো ছিলেন শাহরিয়ার কবির, চিন্ময় মুৎসুদ্দী, মাহফুজ উল্লাহ, মুনতাসির মামুন। শিল্পী সৈয়দ লুৎফুল হক, পরে আসেন অলকেশ ঘোষ। ফটোগ্রাফার ছিলেন শামসুল ইসলাম আল মাজী। আর কর্মতৎপর পিয়ন মুনির। বিচিত্রা ১৯৭৩ থেকে ‘বছরের আলোচিত চরিত্র’ নির্বাচন শুরু করে। ১৯৭৩ সালে নির্বাচিত হয় ‘আততায়ী’, ৭৪ সালে ‘স্মাগলার’।

বিচিত্রার লেখার জন্য সেসময়ই সম্মানী পেতে শুরু করি। তখন যতটুকু সম্মানী পেয়েছি সেটাই তখন আমার জন্য ছিল অনেক বড় ব্যাপার। এই টাকায় কলেজে চা সিঙ্গারা খাওয়া বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে যাবার আগে হাকিমের দোকান থেকে দুপুরের খাবার হিসাবে মাখন মাখানো টোস্ট বিস্কুট আর চা-এর খরচও হয়ে যায়। নানাদিক থেকে সংকটে থাকা আব্বার কাছে চাইতে হয় না। সম্মানীর টাকায় টুকটাক বইও কিনতে থাকি। লেখার টাকায় কলেজের পাশে নিউমার্কেট থেকে প্রথম যে বই কিনি, মনে আছে, সেটি হলো আবুল কাশেম ফজলুল হকের বার্ট্রান্ড রাসেলের রাজনৈতিক আদর্শ। কয়দিন আগে রচনা প্রতিযোগিতার পুরষ্কার হিসেবে বার্ট্রান্ড রাসেলের অটোবায়োগ্রাফী দুই খন্ড পাওয়ায় রাসেলের ব্যাপারে আমার আগ্রহ তৈরি হয়েছিল।

সাইকেল দিয়েই আমার সবজায়গায় যাওয়া আসা। কিন্তু আমার সাইকেলের রাস্তার পাশের চেহারা যেন আস্তে আস্তে বিবর্ণ হয়ে যেতে লাগলো। মালিবাগ, রমনা পার্ক, শাহবাগ, পল্টন, কমলাপুর সব এলাকায় একে একে এসে জড়ো হতে থাকলেন ভাঙাচুরা মানুষ- শিশু, নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ। শীতল মুখ অচল শরীর। কীভাবে কীভাবে পুরো শহর ভরে যেতে থাকলো অনাহারী মানুষে। দলে দলে মানুষ আসছে, খাচ্ছে রাস্তা ঘাটে পড়ে থাকা যা কিছু তাই, মরছে। এক ভয়াবহ জগত যেন হঠাৎ করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। সাইকেলে যাতায়াত করি বলে আরও বেশি দেখছি এইসব। দুর্ভিক্ষ এর আগে কখনো দেখিনি, ১৯৪৩ এর কথা শুনেছি সেভাবে মনোযোগে যায়নি। এবার চোখের সামনে দেখছি দুর্ভিক্ষ, যার আকৃতি এই শব্দ দিয়ে বোঝা যায় না। মানুষ কীভাবে একে একে ভেঙেচুরে পড়ছে তার বর্ণনা অসম্ভব।

সাইকেল দিয়েই আমার সবজায়গায় যাওয়া আসা। কিন্তু আমার সাইকেলের রাস্তার পাশের চেহারা যেন আস্তে আস্তে বিবর্ণ হয়ে যেতে লাগলো। মালিবাগ, রমনা পার্ক, শাহবাগ, পল্টন, কমলাপুর সব এলাকায় একে একে এসে জড়ো হতে থাকলেন ভাঙাচুরা মানুষ- শিশু, নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ। শীতল মুখ অচল শরীর। কীভাবে কীভাবে পুরো শহর ভরে যেতে থাকলো অনাহারী মানুষে। দলে দলে মানুষ আসছে, খাচ্ছে রাস্তা ঘাটে পড়ে থাকা যা কিছু তাই, মরছে। এক ভয়াবহ জগত যেন হঠাৎ করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো।

এসব বিষয় নিয়ে তখন আমার আলোচনা ভাব প্রকাশ করবার প্রধান সঙ্গী শাহাদৎ ভাই। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই একদিন ঠিক হল আমি এই মানুষদের নিয়ে ধারাবাহিকভাবে লিখবো। আর এর নাম হবে ‘আপনারা কেমন আছেন?’ শিরোনাম হিসেবে এই প্রশ্ন ঠিক করেই মনের ভেতর অস্বস্তি টের পেলাম। কী করে এই প্রশ্ন নিয়ে যাবো এই মানুষদের কাছে?

শুরু হল আমার জীবনের নতুন এক অধ্যায়। সাইকেল নিয়ে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে যাচ্ছি, ফার্মগেট, কমলাপুর, গুলিস্তান, মতিঝিল, সদরঘাট, মোহাম্মদপুর …। কথা বলছি সেই মানুষদের সাথে যাদের জীবন আর যাপন আমার কাছে প্রায় অজানা এক জগত। দেখছি তাদের জীবন পরিবার সবকিছু তছনছ। বেদনা যত বোধ করি তার থেকে প্রশ্ন আসে বেশি। লেখা শুরু করলাম, বিচিত্রার মেধাবী আলোকচিত্র শিল্পী শামসুল ইসলাম আল মাজী ছবি তুলছেন। সেসব ছবি শিল্প এবং ভয়ংকর। শাহাদৎ ভাই খুব আগ্রহ নিয়ে লেখাগুলো দেখছেন, ছাপছেন। কথাও হচ্ছে অনেক।

সেসময়ই চোখে পড়ে ঢাকা শহরের প্রকট বৈপরীত্য। একদিকে উৎসব, নতুন বিত্তবৈভবের উৎকট অশ্লীল প্রদর্শনী। এর মধ্যেই এলো ঈদ। ঈদ হচ্ছে সেরকম উপলক্ষ যখন বৈষম্য অসঙ্গতি উলঙ্গ হয়ে পড়ে। সেই ঈদে একদিকে ঢাকা শহরে কোথাও খুশীর উৎসব চলছে অন্যদিকে রাস্তাঘাটে মানুষ অনাহারে মরছে। যথারীতি সরকারি ভাষ্য ছিল,‘কেউ অনাহারে মারা যাচ্ছে না’, ঠিকই, মারা যাচ্ছে অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে। মানুষের সাথে প্রতিযোগিতা করছে পথের কুকুর। তারাও ক্লিষ্ট। ঈদের দিনেও সাইকেল দিয়ে ঘুরলাম ঢাকা স্টেডিয়ামসহ নানা জায়গায়। লিখলাম বিচিত্রায়।১ অমানুষদের প্রতি ঘৃণা সেসময়ই প্রবল হয়ে ওঠে। কারণ অনুসন্ধানের আগ্রহ বাড়ে। দরিদ্র মানুষদের নিয়ে ভদ্রলোকী কাতরতার অন্তঃসারশূণ্যতা সেসময়ই উপলব্ধি করি আর এরকম ভয়াবহতার কারণ অনুসন্ধান করতে করতে মুখোমুখি হতে থাকি নতুন নতুন চিন্তার। আমার চিন্তা ও লেখার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে কাঠামোকে স্পর্শ করে এই সময়েই।

শিল্প সাহিত্যের জগত

স্বাধীনতার পর প্রত্যাশা ভঙ্গ আর অস্থিরতা শিল্প সংস্কৃতি জগতকেও আঘাত করে। সেসময় মুক্তিযুদ্ধের প্রবল উদ্দীপনা, আর হতাশা থেকে সৃষ্টি হতে থাকে নতুন নতুন চিন্তা, বিক্ষুব্ধ সৃজনশীল কাজ। সেসময় কবি হিসেবে শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬), আল মাহমুদ (১৯৩৬-২০১৯), নির্মলেন্দু গুণ (১৯৪৫-) একেবারে সামনের সারিতে। কবি আহসান হাবিব (১৯১৭-১৯৮৫) কম লিখলেও অনেকের গুরু হিসেবে স্বীকৃত। আমি সেসময় জীবনানন্দ দাশের পাশাপাশি এই কবিদের কবিতারও নিয়মিত পাঠক। শামসুর রাহমান তখন দৈনিক বাংলার সহকারী সম্পাদক। আর কবি আহসান হাবিব তখন ছিলেন দৈনিক বাংলার সাহিত্য পাতার সম্পাদক। তিনি যে অনেকের গুরু হিসেবে স্বীকৃত তা বিচিত্রায় যেতে আসতেই জানলাম। এক্ষেত্রে তাঁর খুবই সুনাম ছিল। বলা হতো তাঁর হাতে দিয়ে কারও লেখা প্রকাশিত হলে কবি বা গল্পকার হিসেবে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ১৯৭৩ এ আমি তাঁর পাতার জন্য বার্ট্রান্ড রাসেল বিষয়ে একটা প্রবন্ধ জমা দিয়েছিলাম, ছাপাও হয়েছিল, লেখাটা আর আমার হাতে নাই।

আল মাহমুদ তখন দৈনিক গণকন্ঠ সম্পাদক। ১৯৭২ সালে ১০ই জানুয়ারি এই পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসেবেই দায়িত্ব নেন কবি আল মাহমুদ। পত্রিকার প্রকাশক মনিরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আফতাব আহমদ ছিলেন কার্যনির্বাহী সম্পাদক। জাসদ গঠনের পর পত্রিকাটি তাদেরই মুখপত্র হয়ে ওঠে। ১৯৭৪ সালের ১৭ই মার্চ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন অভিমুখে জাসদের মিছিলের রক্তাক্ত পরিণতি হয়। এরপর সেই রাতেই গণকন্ঠ পত্রিকা বন্ধ করা হয়। এ বিষয়ে ঘটনার চারদিন পর সেসময়ের সবচাইতে জনপ্রিয় পত্রিকা ইত্তেফাক এ বিষয়ে নিম্নোক্ত রিপোর্ট প্রকাশ করে:

‘গত ১৭ই মার্চ রাত ৩টার সময় তিন ট্রাকবোঝাই রক্ষীবাহিনী ও পুলিশ দৈনিক গণকণ্ঠ কার্যালয়ে প্রবেশ করে এবং সোমবার প্রকাশিতব্য শেষ ফর্মা (১ম ও ৮ম পাতার) মেশিন হইতে নামাইয়া ফর্মাটি ভাঙ্গিয়া ফেলে। তারা কার্যালয়ের প্রতিটি কক্ষের জিনিসপত্র তছনছ করে এবং কর্মরত কর্মচারীদের ওপর নির্যাতন চালাইয়া ৭ জনকে গ্রেফতার করে। একই সময় বাসভবন হইতে গণকণ্ঠ সম্পাদক কবি আল মাহমুদকেও গ্রেফতার করা হয়। একই সময় ছাপাখানা হইতেও সোমবারের শেষ ফর্মার সিলোফিন পেপারসহ প্লেটটি আটক করে। সোমবারের পত্রিকা প্রকাশ কার্যত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সোমবার ও মঙ্গলবার সারাদিন ও রাত ধরিয়া পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী কিছুক্ষণ পর পর গণকণ্ঠ কার্যালয়ে যাইয়া সেখানে কর্মরত সাংবাদিক ও কর্মচারীদের প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হইয়াছে। পত্রিকার বার্তা সম্পাদকসহ অন্য সাংবাদিকরা বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া অন্যত্র রাত কাটাইতে বাধ্য হইতেছেন। রিপোর্টাররা সংবাদ সংগ্রহ করিতে যাইয়া হুমকির সম্মুখীন হইতেছেন। কারাগারে গণকণ্ঠ সম্পাদকের সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তাহাকে কেন্দ্রীয় কারাগারে সাধারণ কয়েদিদের সঙ্গে রাখা হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া মফস্বল সংবাদদাতাসহ গণকণ্ঠ কার্যালয় থেকে গ্রেফতারকৃতদের কোনো সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।’ (দৈনিক ইত্তেফাক, ২১শে মার্চ, ১৯৭৪)

কবি আল মাহমুদ এক বছর জেলে ছিলেন। অবশ্য মুক্তির পর জাসদের সাথে তাঁর আর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকেনি। ১৯৭৫ সালে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে শিল্পকলা একাডেমির গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের সহপরিচালক পদে নিয়োগ দেন।

রফিক আজাদ (১৯৪১-২০১৬) এর নামও তখন শুনতাম, কবিতাও পড়েছি। তবে তাঁর নাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে ১৯৭৪ এর দুর্ভিক্ষের সময় ঠিক ঐসময়ের মানুষের ক্ষোভ ক্রোধ ধারণ করার মত কবিতা লিখে। কবিতার শিরোনাম ছিল ‘ভাত দে হারামজাদা’, এর কিছু অংশ এখানে দিচ্ছি-

‘ভীষণ ক্ষুধার্ত আছি: উদরে, শরীরবৃত্ত ব্যেপে

অনুভূত হতে থাকে-প্রতিপলে-সর্বগ্রাসী ক্ষুধা

অনাবৃষ্টি- যেমন চৈত্রের শস্যক্ষেত্রে জ্বেলে দ্যায়

প্রভূত দাহন-তেমনি ক্ষুধার জ্বালা, জ্বলে দেহ

দু’বেলা দু’মুঠো পেলে মোটে নেই অন্য কোন দাবি

অনেকে অনেককিছু চেয়ে নিচ্ছে, সকলেই চায়;

বাড়ি, গাড়ি, টাকা কড়ি-কারো বা খ্যাতির লোভ আছে

আমার সামান্য দাবি পুড়ে যাচ্ছে পেটের প্রান্তর-

ভাত চাই-এই চাওয়া সরাসরি-ঠান্ডা বা গরম

সরু বা দারুণ মোটা রেশনের লাল চাল হ’লে

কোন ক্ষতি নেই-মাটির শানকি ভর্তি ভাত চাই;

দু’বেলা দু’মুঠো পেলে ছেড়ে দেবো অন্য- সব দাবি।…

সর্বপরিবেশগ্রাসী হলে সামান্য ভাতের ক্ষুধা

ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে আসে নিমন্ত্রণ করে।…

…

ভাত দে হারামজাদা

নইলে মানচিত্র খাবো।’

এরকম পরিস্থিতির আরেক দিক নিয়ে সেসময়ই সেলিম আলদীন (১৯৪৯-২০০৮) লিখেছিলেন নাটক ‘মুনতাসির ফ্যান্টাসী’। প্রধান চরিত্র মুনতাসির সবকিছু খেয়ে ফেলতে চায়, পেট ফুলে উঠতে থাকে, তারপরও খাওয়ার বিরাম নাই। দুনিয়ার এমন কিছু নাই যা সে খেতে চায় না। কয়েক বছর পর আমি এর মঞ্চায়ন দেখেছিলাম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্বাধীনতার পর পর নাট্যজগতে এক বড় পরিবর্তন তৈরি হয় যাতে অন্যতম ভূমিকা দেখি নাট্যকার হিসেবে এই সেলিম আল দীনের।

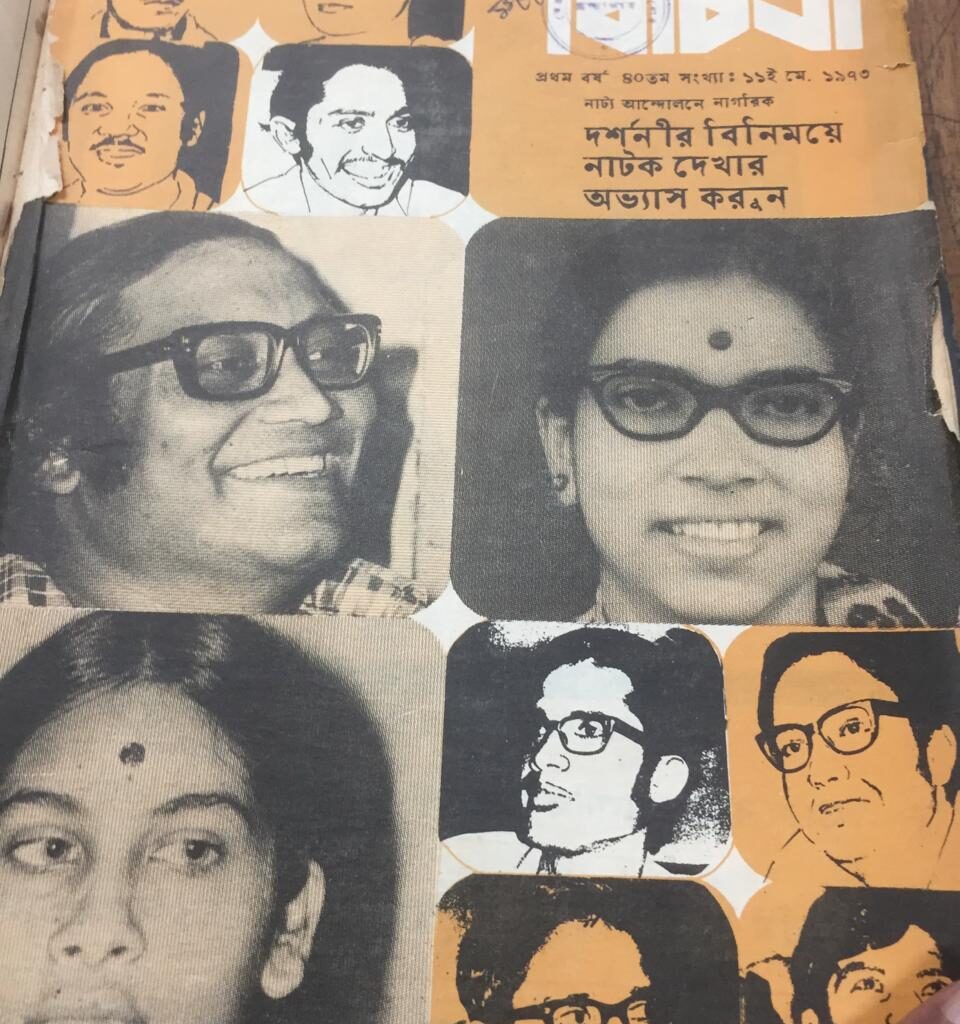

আগে অফিস বা প্রতিষ্ঠান বার্ষিক নাটক মঞ্চায়ন করতো, নাটক বেঁচে ছিল কেবল সেখানেই। কিন্তু স্বাধীনতার পর এক নতুন জোয়ার আসে- নিয়মিত মঞ্চ নাটক করা, নতুন নাটক লেখা, নতুন ভাষা তৈরি, দর্শনীর বিনিময়ে নাটক দেখা, জনঘনিষ্ঠ বিষয়কে নাটকের বিষয় করা, উপস্থাপন ঢঙে নিত্যনতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এগুলো শুরু হয়। যে নাট্যদলগুলো এই নতুন ইতিহাস নির্মাণে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছে সেগুলোর মধ্যে ছিল থিয়েটার, নাগরিক, আরণ্যক, ঢাকা থিয়েটার। এই সবগুলো দলই ১৯৭২ থেকে ৭৩ এর মধ্যে মঞ্চ নাটকের যাত্রা শুরু করে। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন তরুণেরা যাদের অনেকেই সদ্য মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরছেন নতুন উদ্দীপনা নিয়ে। তখন তাদের স্বপ্ন ছিল অনেক বড়। সমাজের বিপ্লবী রূপান্তর এবং নাটকের নতুন নির্মাণ ছিল তাদের স্বপ্ন ও শ্রমের প্রধান বিষয়। ক্রমে ঢাকার বাইরেও এই আন্দোলনের বিস্তার ঘটে। এই নাট্য আন্দোলনের উদ্দীপনার বিস্তৃত এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব শুধু মঞ্চ নয় টিভি ও চলচ্চিত্রেও পড়েছে।

চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও নতুন প্রাণ দেখা যায়। জহির রায়হানের রহস্যজনক অন্তর্ধান চলচ্চিত্রের জন্য বড় এক শূণ্যতা তৈরি করেছিল। তাঁর সাথে কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে চলচ্চিত্রে তখন আলমগীর কবির সামনে আসছেন। এছাড়া আমজাদ হোসেন, নারায়ন ঘোষ মিতা, কাজী জহির, খান আতাউর রহমান, চাষী নজরুল ইসলাম, ইবনে মিজান সক্রিয়। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময় নিয়ে কয়েকটি চলচ্চিত্রের কথা আগে বলেছি। ১৯৭৩ সালে ঋত্বিক ঘটক বাংলাদেশে এসে নির্মাণ করেন অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাস অবলম্বনে ‘তিতাস একটি নদীর নাম’। ৭৪ এর কোনো এক সময়ে মধুমিতা সিনেমা হলে এটা দেখেছিলাম মনে আছে।

চারুকলাতেও তখন নতুন কাজ হচ্ছে- জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান সবার সামনে। এসএম সুলতান ঢাকায় এসেছেন আরও অনেক পরে। চারুকলার শামীম সিকদারকে নিয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত সচিত্র প্রতিবেদনের কথা মনে আছে। তিনি শার্টপ্যান্ট পরে সাইকেল করে শহরে যাতায়াত করেন সেটাই ছিল খবরের বড় বিষয়। পরে শেখ মুজিবসহ তাঁর অনেক ভাস্কর্যকর্ম বিশ^বিদ্যালয় এলাকায় স্থাপিত হয়েছে। বিপ্লবী সিরাজ শিকদার ছিলেন তাঁর ভাই।

রক্ষী বাহিনী

আমাদের কাছে রক্ষী বাহিনী ছিল এক আতংকের নাম। স্বাধীনতার পরপরই এই বাহিনী গঠন করা হয় বিশেষ ক্ষমতা, অস্ত্র সরঞ্জাম, অনেক সুবিধা এবং দায়মুক্তি দিয়ে। ১৯৭১ এ মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার তত্ত্বাবধানে গঠিত মুজিববাহিনীর ধারাবাহিকতাতেই এটি গড়ে তোলা হয়। ১৯৭২ সালের ৭ই মার্চ ‘জাতীয় রক্ষীবাহিনী অধ্যাদেশ’ প্রণয়ন করা হয়। কী কারণে এর গঠন, উদ্দেশ্য, ভারতের ভূমিকা, সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি এর কর্তৃত্ব পরিধি ইত্যাদি নিয়ে তখনই অনেক প্রশ্ন ওঠেছিল।

অর্থনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের ক্ষোভ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে নবগঠিত জাসদ, গোপন দল সর্বহারা পার্টির তৎপরতা আরো বেড়ে যায়। অন্য আরো কয়েকটি গোপন দল সশস্ত্র তৎপরতা চালাতে থাকে। দেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের বহুসংখ্যক নেতা-সংগঠক নিহত হন, অন্যদিকে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের সন্ত্রাসী বাহিনী, রক্ষীবাহিনীর হাতে নিহত হন, কারারুদ্ধ হন, নির্যাতিত হন জাসদ সর্বহারা পার্টি ও বিভিন্ন গোপন-প্রকাশ্য বাম দল ও সংগঠনের অসংখ্য নেতাকর্মী।

বস্তুত সেসময় সরকার এবং সরকার বিরোধী বিভিন্ন পক্ষ সবাই অস্ত্রের ভাষাতেই কথা বলতে থাকে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন,

‘যারা রাতের বেলায় গোপনে রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, সাধারণ মানুষ হত্যা করে তাদের সঙ্গে ডাকাতদের কোন পার্থক্য নেই। রাতের অন্ধকারে গোপন হত্যা করে বিপ্লব করা যায় না। কেউ যদি রাতের বেলায় নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করতে পারে, তাহলে জনগণের সরকার হিসেবে আমাদেরও তাদের গুলি করে হত্যার অধিকার আছে।’ (বঙ্গবার্তা, ১২ নভেম্বর, ১৯৭৩। উদ্ধৃতি কায়সার, ৫১)

সেসময়ে আমার মনে আছে, কোনো এক জনসভায় তিনি বলেছিলেন ‘নকশাল দেখা মাত্র গুলি করতে হবে’, তার প্রতিবাদ করে মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, ‘নকশাল কারও গায়ে লেখা থাকে না।’ শেখ মণির নেতৃত্বাধীন আওয়ামী যুবলীগও সেসময় অস্ত্র উদ্ধারের কথা বলে বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করে।

সরকারি দলের সশস্ত্র বিভিন্ন বাহিনীর তৎপরতা ছাপিয়ে যায় রক্ষীবাহিনীর তৎপরতা। এ ব্যাপারে বিশদ গবেষণা এখনও হয়নি। তবে তৎকালীন পত্রপত্রিকা আর প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান থেকে তার কিছু প্রামাণ্য চিত্র পাওয়া যায়।২ আমার সেসময়ের শোনা স্মৃতি থেকেও এর ভয়াবহতা আমি বুঝতে পারি। নানাবাড়ীতে ছিলাম, একদিন ভোরে শুনলাম একসাথে সাতটি লাশ পড়ে আছে একটু দূরে বাজারের কাছে। সবাই ফিসফিস করে এ নিয়ে কথা বলছে। কিছু কিছু অঞ্চলে সশস্ত্র দল ও তাদের তৎপরতার কারণে রক্ষীবাহিনী ও সরকারি নানা দলের খুন গুমও অনেক বেশি মাত্রায় দেখা যায়। এসব অঞ্চলের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য ছিল বাজিতপুর-কিশোরগঞ্জ, শরিয়তপুর, মাদারিপুর, সিরাজগঞ্জ, কালিগঞ্জ, গাইবান্ধা, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, খুলনা, আত্রাই, তানোর প্রভৃতি। জাসদ, পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি, পূর্ব পাকিস্তানের (পরে বাংলাদেশের) কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিভিন্ন দল গ্রুপের বহু নেতা কর্মী যেমন খুন হন, তেমনি পাল্টা আঘাতে সরকারি দলের ও বাহিনীরও অনেকে নিহত হন। রক্ষীবাহিনীর অনিয়ন্ত্রিত তৎপরতার শিকার হন সরকারি দলের মিত্র সংগঠনেরও কেউ কেউ। ১৯৭৪ এর এপ্রিল মাসে রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন, গ্রেফতার, হুলিয়া ও দুর্ভিক্ষাবস্থার বিরুদ্ধে অনশন করেন মওলানা ভাসানী। ১৪ই এপ্রিল এক জনসভায় তিনি বলেন, ‘দেশে আইনের শাসন নেই। রক্ষীবাহিনী লোকজনকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে খুন করছে এবং লাশ নদীতে ভাসিয়ে দিচ্ছে।’

সংসদে আবদুল্লাহ সরকার

সেসময় জাতীয় সংসদে সরকারের বাইরে কথা বলার মানুষ ছিলেন হাতে গোণা। তার মধ্যে সবচাইতে সরব ছিলেন সেসময় পর্যন্ত নির্দলীয় তরুণ সংসদ সদস্য আবদুল্লাহ সরকার। গত পর্বে ১৯৭৩ সালে দেয়া তাঁর কয়েকটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছিলাম। ১৯৭৪ সালে সংসদে দেয়া তাঁর কিছু বক্তব্য থেকেও তৎকালীন দেশের পরিস্থিতি বোঝা সহজ হবে। যেমন: ২১ জানুয়ারি ঢাকা শহরে রক্ষীবাহিনীর ‘ঘৃণ্য অত্যাচার’ সম্পর্কে বলতে না দেয়ায় তিনি সংসদ থেকে ওয়াক আউট করেন। (জলি, ২০১৯; পৃ.২৭৩) এছাড়া তিনি যেসব বিষয়ে তাঁর বক্তব্য সংসদে উত্থাপন করেন তার কয়েকটির সংক্ষিপ্ত অংশ নীচে দেয়া হলো।

২৪শে জানুয়ারি, ১৯৭৪। চিকিৎসা, রেশন ও শিক্ষা পরিস্থিতি:

‘এ দেশের ৯০ ভাগ সাধারণ লোক দৈনিক স্বাস্থ্যগত প্রেটিনযুক্ত খাবার খেতে পারছে না। তার ফলে দিনের পর দিন তার জীবনী শক্তি কমে যাচ্ছে। তাদের জন্য কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই।…যারা উচ্চ পর্যায়ের লোক আছেন, তাদের সামান্য সর্দি কাশি হলেই তারা পিজি হাসপাতালে আশ্রয় নেন। সেখানে বড় বড় ডাক্তার চিকিৎসক বিশেষজ্ঞরা আছেন। তাঁরা তাঁদের দেখে ভাল ভাল ভিটামিন, বিলাতী ঔষধ দেন।…আর সাধারণ লোকের ভাগ্যে চিকিৎসা জোটে না। তাঁদের যদি টাইফয়েড হয়, তাহলেও তার চিকিৎসা হয় না। যদিবা বহু চেষ্টা তদবিরের পর তাঁদের সরকারী হাসপাতালে যাওয়ার সুযোগ হয়, কিন্তু সেখানে লাল পানি ছাড়া কিছু তাঁদের ভাগ্যে জোটে না। এর ফলে অকালে তাঁদের মৃত্যু হয়।’ (পূর্বোক্ত,পৃ.৩০৪)

‘শহরে প্রতি সপ্তাহে রেশন দেওয়া হয় কিন্তু গ্রামাঞ্চলে মোটেই দেওয়া হয় না কেন? অথচ গ্রামে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যাই বেশী।’ (পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৮)

‘আমরা আশা করেছিলাম যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অন্তত বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।…আগামী পাঁচ বছরে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত যেন বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়, এবং শিক্ষা সম্মন্ধে যে সকল বৈষম্য আছে, সেগুলি দূর করার যেন ব্যবস্থা করা হয়।…দেশের প্রতিটি নাগরিক, প্রতিটি শিশু যেন ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষা লাভ করতে পারে।’ (পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৬-১৭)

২৮ জানুয়ারি ১৯৭৪। রক্ষী বাহিনীর ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আনীত বিল নিয়ে আলোচনা-

‘…রক্ষী বাহিনী আজ বাংলাদেশে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। রাতের অন্ধকারে গ্রামের পর গ্রাম ঘেরাও করে ১০০ জন মানুষকে ধরে নিয়ে ২৫ জনকে হত্যা করে নদীর বুকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর আর কোন হদিস পাওয়া যায় না।…আজকে যেভাবে তাদেরকে ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে, তাতে তারা যেকোন ব্যক্তিকে যেকোনভাবে এরেস্ট করতে পারবে। তারপর আর সাধারণ মানুষের জীবনের কোন নিশ্চয়তা রইল না। এই রক্ষী বাহিনী দ্বারা আমাদের বহু মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করা হয়েছে। আজকে যদি এই বাহিনী আরও ক্ষমতা পায়, তাহলে দু’একজনের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে বাংলার বুকে নির্যাতন ও বিভীষিকার রাজত্ব হবে।’ (পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫২)

সংসদে এই বিল পাশ হয়ে যায়।

১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে যখন সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় শাসনব্যবস্থা জারি হলো তখন আবদুল্লাহ সরকার এর প্রতিবাদ করে সংসদ অধিবেশন ত্যাগ করেন। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হয় এবং সংসদীয় আসন শূণ্য ঘোষণা করা হয়। এর কিছুদিন আগে আবদুল্লাহ সরকার জাসদে যোগদান করেন।

বিশেষ ক্ষমতা আইন এবং ‘মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটি’

পাকিস্তানের নিরাপত্তা আইন, ১৯৫২, ১৯৫৮ সালের জননিরাপত্তা অধ্যাদেশ এবং ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ তফসিলী অপরাধ (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশকে প্রতিস্থাপন করে ১৯৭৪ সালে বিশেষ ক্ষমতা আইন পাস করা হয়। এই আইনের ক্ষমতাবলে সরকার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াই ছয় মাস পর্যন্ত অথবা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য আটক করে রাখার ব্যবস্থা করে। ১৯৭৪ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি সংসদে এই আইন পাস করা হয়। চোরাচালানী, কালোবাজারী, ভেজাল ইত্যাদির বিরুদ্ধে এই আইন ব্যবহারের কথা বলা হলেও কার্যত বিরোধী রাজনীতি মানে সেসময়ের বাম প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যথেচ্ছ ব্যবহার হয়। রাজনৈতিক দমনপীড়ন ও ধরপাকড়ের অস্ত্র হয়ে উঠায় এর বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা হয়। কিন্তু পরবর্তী সরকারগুলোও এই আইন ব্যবহার করতে পিছপা হয়নি।

যেভাবে বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড চলছিল, এবং যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল তাতে আদালতের আশ্রয় নেবার সুযোগও ছিল কম। তবে একটি মামলা ও তার রায় সেসময়ে ঐতিহাসিক ব্যতিক্রম ছিল। এই মামলা হয়েছিল যে কমিটির উদ্যোগে তার গঠন বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন বদরুদ্দীন উমর। রক্ষী বাহিনী, বিশেষ ক্ষমতা আইন, একচেটিয়া ক্ষমতা সবমিলিয়ে দেশে গণতান্ত্রিক অধিকারের বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীরা কয়েক মাস কথাবার্তা পরামর্শের পর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনের জন্য ‘মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটি’ নামে একটি কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেন। ১৯৭৪ সালের ৩১শে মার্চ ঢাকার প্রেসক্লাবে ‘শামিয়ানা টাঙিয়ে’ এই কমিটি গঠনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভা পরিচালনা করেন বদরুদ্দীন উমর। অনুষ্ঠানে লরেন্স লিপসুজসহ কয়জন বিদেশি সাংবাদিকও উপস্থিত ছিলেন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে সিকান্দার আবু জাফর, ব্যারিস্টার আবদুল হক, মির্জা গোলাম হাফিজ, মওদুদ আহমদ, এনায়েতুল্লাহ খান, আহমদ ছফা, সৈয়দ জাফর ছাড়াও ছিলেন কবি জসিমউদ্দীন, (বিচারপতি) হাবিবুর রহমান সহ অনেকে। সভা চলাকালে কমিটিতে মওদুদ আহমদ ও এনায়েতুল্লাহকে রাখার বিরোধিতা করেন আহমদ ছফা। উমর জানাচ্ছেন, ‘বক্তৃতা চলছিল এমন সময় আহমদ ছফা সামনের দিকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন যে, এ সব তো ভালো কথা, কিন্তু আমরা আমাদের সাথে মওদুদ আহমেদ এবং এনায়েতুল্লাহ খানের মত লোককে সাথে নেওয়ার কারণে সব কিছুই ভন্ডুল হবে। মওদুদ চরম সুবিধাবাদী। ঐ আন্দোলনের সাথে থেকে একে ভাঙিয়ে কদিন পর মন্ত্রী হবে। এনায়েতুল্লাহ কোন নির্ভরযোগ্য লোক নয়। কাজেই এদেরকে এই প্রচেষ্টার বাইরে রাখতে হবে।’ পরে অবশ্য তাদের তৎকালীন ভূমিকা ও তার গুরুত্ব বিবেচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে তাদের নিয়েই কমিটি করা হয়। উমর জানাচ্ছেন, ‘আমাদের কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য একদিকে ছিল সরকারের দমনপীড়ন হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রচার ও প্রতিরোধ, অন্য দিকে নির্যাতনের সুনির্দিষ্ট ঘটনা ও গুম খুন ইত্যাদির বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা। রাজনৈতিক প্রচারের ক্ষেত্রে হলিডেই ছিল আমাদের প্রধান মাধ্যম। আবার মামলার ব্যাপারে সহায়তা ছিল মওদুদ আহমদের ফার্মের।’ (উমর, ২০১৩; ৮১-৮২)

রক্ষী বাহিনী, বিশেষ ক্ষমতা আইন, একচেটিয়া ক্ষমতা সবমিলিয়ে দেশে গণতান্ত্রিক অধিকারের বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীরা কয়েক মাস কথাবার্তা পরামর্শের পর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনের জন্য ‘মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটি’ নামে একটি কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেন। ১৯৭৪ সালের ৩১শে মার্চ ঢাকার প্রেসক্লাবে ‘শামিয়ানা টাঙিয়ে’ এই কমিটি গঠনের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭৪ সালের ১লা নভেম্বর বায়তুল মোকাররম মসজিদ প্রাঙ্গণে ‘বড় মঞ্চ করে’ জনসভা আয়োজন করে এই কমিটি যেখানে ‘শিক্ষক, আইনজীবী, চিকিৎসক, লেখক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী, চিত্রশিল্পী ও ছাত্রসহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা বাঙলাদেশের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য আন্দোলন গঠনের উদ্দেশ্যে এই বিরাট সমাবেশে যোগ দান করেন।’ (ঐ, ১০৭) মামলার ক্ষেত্রেও অনেক কাজ হয়েছিল, ‘কমিটি থেকে আমরা অনেক মামলা করি যার মধ্যে বিখ্যাত ছিল জাসদ কর্মী শাহজাহান হত্যা মামলা। এছাড়া যে মামলা তুলনামূলকভাবে বেশী পরিচিত হয়েছিল এবং আলোড়ন তুলেছিল সেটা হলো, কমরেড শান্তি সেনের স্ত্রী অরুণা সেন ও তাঁর দুই সঙ্গীর মামলা। এ দুই মামলাতেই আমাদের জিৎ হয়েছিল।’ (ঐ, ৮৭)

অরুণা সেনকেও আটক করা হয়েছিল আগে। তাঁর এবং সঙ্গী রীণাসহ আরও অনেকের ওপর অত্যাচারের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা পরে প্রকাশিত হয়েছিল যা ৫০ দশকে পাকিস্তান বাহিনীর হাতে আটক ইলা মিত্রের ওপর নির্যাতন কিংবা ৭১ এ তাদের বর্বরতার কাহিনী মনে করিয়ে দেয়। পরে তাঁর পুত্র চঞ্চল সেনকে আটক করার পর অরুণা সেন মৌলিক অধিকার কমিটির সাহায্যে যে মামলা করেন তা বহুল আলোচিত। সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক ছিলেন বিচারপতি দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী। বিচারপতি ভট্টাচার্য পর্যবেক্ষণ শেষে ‘বিশেষ ক্ষমতা আইনে চঞ্চল সেনের আটককে অবৈধ বলে উল্লেখ করে রায় দেন ১৭ই সেপ্টেম্বর।… বিচারপতি চৌধুরী তাতে সম্মতি প্রদান করেন।’ (পারভেজ, ২০১৫; ২৯৪) দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য দেবপ্রিয়র বাবা, সেই সূত্রে কলেজ পড়ার সময় তাদের বাসায় যাবার কথা আমি আগে লিখেছি।

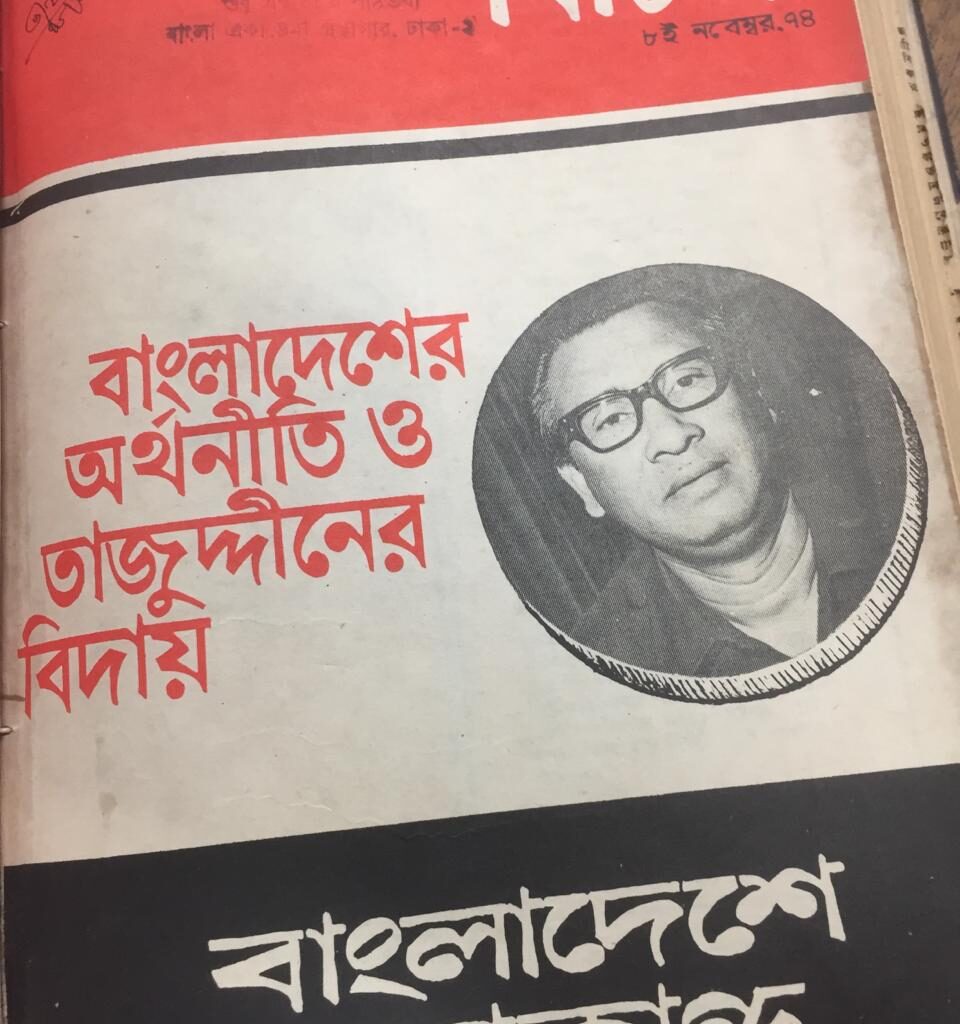

ভুট্টোর সংবর্ধনা তাজউদ্দীনের বিদায় কিসিঞ্জারের আগমন

১৯৭৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি, যতদূর মনে পড়ে রাতে, বাংলাদেশ বেতারে খবর শুনলাম। প্রথমে বলা হলো, বাংলাদেশ পাকিস্তানকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এরপর বলা হলো পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। একইদিন আরও স্বীকৃতি দেয় ইরান ও তুরস্ক। একইদিন রাতেই, মনে আছে, মধ্যপ্রাচ্যের কতিপয় নেতা আসেন সম্ভবত কুয়েত বা কাতারের হবে, এবং শেখ মুজিবকে লাহোরে নিয়ে যান ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে। সেখানে ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর নেতাদের সাথে বিশেষত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ হাস্যোজ্জল ছবি আমরা দৈনিক বাংলায় দেখি। এর দুমাস পরে ৫ থেকে ৯ই এপ্রিল দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক সভা। এরা হলেন যথাক্রমে ড. কামাল হোসেন, সর্দার শরণ সিং এবং আজিজ আহমদ। এই সভায় ‘তিন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর স্বাক্ষরিত চুক্তিতে ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের ঘোষণা’ করা হয়। ১৪ নম্বর ধারায় বলা হয়,

‘…পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণ পেলে তিনি বাংলাদেশ সফরে যাবেন এবং সৌহার্দ্য এগিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে অতীতকে ভুলে যেতে এবং ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য তিনি বাংলাদেশের জনগণের কাছে আবেদন জানাবেন। একইভাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পরিচালিত বর্বরতা ও ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপারে ঘোষণা করেছেন, তিনি চান, জনগণ অতীতকে বিস্মৃত হয়ে নতুন করে যাত্রা শুরু করুক। তিনি বলেছিলেন বাংলাদেশের মানুষ ক্ষমা করতে জানে।’ (মহিউদ্দীন আহমদ, ২০১৪, পৃ. ১১৮)

আমন্ত্রিত হয়ে এর কয়মাসের মধ্যে ২৭শে জুন তিনদিনের সফরে ভুট্টো বাংলাদেশ আসেন এবং ঢাকায় বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন। ঢাকায় ভুট্টোর সফরের সময় তাকে যেভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে এবং পথে পথে সংবর্ধনা দেয়া হয় তাতে আমি যে খুবই বিস্মিত ও বিমর্ষ বোধ করেছিলাম সেই অনুভূতি মনে আছে। সেদিন আমি প্রেসক্লাবের উল্টোদিকে তথ্য ও প্রকাশনা অধিদফতরের পাঠাগারে নিয়মিত বসা শেষে সাইকেল নিয়ে বের হয়েছি তখনই দেখি রাস্তার দুপাশে জনতার ভীড়। একটু দাঁড়াতেই দেখলাম ভুট্টো যাচ্ছেন সেই রাস্তা দিয়ে, সম্ভবত বঙ্গভবনের দিকে, দুপাশে জনতার উচ্ছ্বাস। মাত্র কয় বছর আগে এই দেশে ভয়ংকর গণহত্যার পেছনে এই লোকেরই বড় ভূমিকা ছিল। খুবই খারাপ লাগছিল।

আমরা সবাই স্বীকার করি যে, ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে শারীরিক অনুপস্থিতি সত্ত্বেও মূল প্রেরণা ও নেতা ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এই সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে, মাঠে মুক্তিযুদ্ধ শারীরিকভাবে পরিচালনায় সবদিক থেকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। অথচ বিস্ময়ের বিষয়- স্বাধীনতার পর থেকে তিনিই ক্রমাগত কোণঠাসা হতে থাকেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিব তাঁর কাছ থেকে সেইসময়ের কোনো বিষয় শুনতে আগ্রহ দেখান নি, তাজউদ্দীন অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু পারেননি। শুধু পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে নয়, মন্ত্রীসভাতেও তার অবস্থান ক্রমে প্রান্তিক অবস্থানে গেছে। এক পর্যায়ে ১৯৭৪ সালে তাঁর মন্ত্রীত্বও কেড়ে নেয়া হয়। এটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ যে, তাঁর মন্ত্রীত্ব যায় ১৯৭৪ সালের ২৬শে অক্টোবর, আর এর তিনদিন পরে ২৯শে অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব হেনরী কিসিঞ্জার বাংলাদেশ সফরে আসেন। তাজউদ্দীনের মন্ত্রীত্ব যাবার পরই বিশ্বব্যাংক বড় আকারে ঋণ অনুমোদন করে, ‘আর ১৯৭৪-৭৫ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ ঋণ ও অনুদান সহায়তার প্রতিশ্রুতি পায় ৩৩৭.৫১০ মিলিয়ন ডলার- যা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে প্রায় সাত গুণ বেশি ছিল।’ (পারভেজ, ২০১৫; পৃ. ৪০৭-৮)

শুধু পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে নয়, মন্ত্রীসভাতেও তার অবস্থান ক্রমে প্রান্তিক অবস্থানে গেছে। এক পর্যায়ে ১৯৭৪ সালে তাঁর মন্ত্রীত্বও কেড়ে নেয়া হয়। এটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ যে, তাঁর মন্ত্রীত্ব যায় ১৯৭৪ সালের ২৬শে অক্টোবর, আর এর তিনদিন পরে ২৯শে অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব হেনরী কিসিঞ্জার বাংলাদেশ সফরে আসেন। তাজউদ্দীনের মন্ত্রীত্ব যাবার পরই বিশ্বব্যাংক বড় আকারে ঋণ অনুমোদন করে

১৯৭৫ সালে যখন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে একদলীয় শাসন কায়েম করা হয়, সেই বাকশালেও তাজউদ্দীন আহমদের স্থান হয়নি। মোশতাক আহমদ সহ যারা বাকশালে স্থান পেয়েছিলেন তাদের একটি বড় অংশ শেখ মুজিবের হত্যাকান্ডের পর মোশতাকের নেতৃত্বে গঠিত সরকারে যোগদান করেন। আর তাদের সাথে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর আরও তিন সহকর্মীসহ গ্রেপ্তার হন এবং জেলখানার ভেতর তাঁদের খুন করা হয়। এবিষয়ে পরে আমরা আরও কথা বলবো।

জরুরী অবস্থা

১৯৭৪ সাল বাংলাদেশের জন্য কি চেহারার ছিল তা ষাট এবং তার থেকে বেশি বয়সের মানুষদের মনে থাকার কথা। সন্ত্রাস,খুন, নিরাপত্তাহীনতার পাশাপাশি দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, চোরাচালান, নৈরাজ্য, বন্যা এবং এক পর্যায়ে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ এই বছরের প্রধান সব খবর। রাজনৈতিক আন্দোলন-প্রতিবাদ প্রতিরোধও চলছে, বড় প্রত্যাশা-মোহভঙ্গ-অস্থিরতাই সেসময়ের প্রধান ধরণ। রাজনৈতিক বিরোধিতার ওপর সরকারি, রক্ষীবাহিনী, লালবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী, যুবলীগ, ছাত্রলীগের হামলা, অত্যাচার, হুমকি, নির্যাতনের অসংখ্য ঘটনা এখনো অনেকের স্মৃতিতে আছে। এর বিপরীতে পাল্টা রাজনীতিতেও অস্ত্রের ব্যবহার সেসময় ব্যাপকভাবে দেখা গেছে। জাসদ গণবাহিনী গঠন করেছে। সর্বহারা পার্টিসহ অন্য গোপন দলগুলো সশস্ত্র তৎপরতা চালিয়েছে। তাদের নিজেদের মধ্যেও বিরোধ কম ছিল না, নিজেদের সশস্ত্র সংঘাতে হতাহতের সংখ্যাও অনেক। ১৯৭৪ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির সিরাজ সিকদার যে হরতাল আহবান করেন সেটাই ছিল তাদের শেষ বড় কর্মসূচি।

বছরের শেষ প্রান্তে ২৮শে ডিসেম্বর দেশে ‘জরুরী অবস্থা’ ঘোষণা করা হয়। আগেই বলেছি, ১৯৭৩ সালে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীতে ১৪১ ধারা সংযোজন করা হয় যেখানে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষরে রাষ্ট্রপতিকে জরুরী অবস্থা ঘোষণার অধিকার দেয়া হয়। এই জরুরী অবস্থা ঘোষণার অর্থ হলো, সংবিধানের ১৪১খ ধারা অনুযায়ী ‘জরুরী অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে এই সংবিধানের ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪২ অনুচ্ছেদসমূহের কোন কিছুই সেইরূপ আইন-প্রণয়ন ও নির্বাহী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করিবে না’ মানে এই ধারা গুলোতে বর্ণিত অধিকারগুলো স্থগিত থাকবে। এগুলো স্থগিত থাকা মানে: ৩৬- চলাফেরার স্বাধীনতা, ৩৭-সমাবেশের স্বাধীনতা, ৩৮-সংগঠনের স্বাধীনতা, ৩৯-চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাকস্বাধীনতা, ৪০-পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা, ৪২-সম্পত্তির অধিকার, সংবিধানে বর্ণিত নাগরিকদের এসব অধিকার জরুরী অবস্থা থাকাকালে থাকবে না, এসব নিয়ে আদালতের শরনাপন্ন হবারও সুযোগ থাকবে না। (সংবিধান, ১৯৯৬)

‘জরুরী অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে এই সংবিধানের ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪২ অনুচ্ছেদসমূহের কোন কিছুই সেইরূপ আইন-প্রণয়ন ও নির্বাহী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করিবে না’ মানে এই ধারা গুলোতে বর্ণিত অধিকারগুলো স্থগিত থাকবে। এগুলো স্থগিত থাকা মানে: ৩৬- চলাফেরার স্বাধীনতা, ৩৭-সমাবেশের স্বাধীনতা, ৩৮-সংগঠনের স্বাধীনতা, ৩৯-চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাকস্বাধীনতা, ৪০-পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা, ৪২-সম্পত্তির অধিকার, সংবিধানে বর্ণিত নাগরিকদের এসব অধিকার জরুরী অবস্থা থাকাকালে থাকবে না, এসব নিয়ে আদালতের শরনাপন্ন হবারও সুযোগ থাকবে না।

কালোবাজারী, দুর্নীতি, চোরাচালানী ও সন্ত্রাস দমনের জন্য এর আগে সেনাবহিনীও তলব করা হয়েছিল। এবার একই যুক্তিতে জরুরী অবস্থা জারী করা হয়। এই ‘জরুরী অবস্থা’ বা জনঅধিকারহীনতা নিয়েই বাংলাদেশের নতুন বছর ১৯৭৫ শুরু হয়। (চলবে)

আগের কিস্তি: বাংলাদেশের ৫০ বছর ও তারপর-২

পরবর্তী কিস্তি: বাংলাদেশের ৫০ বছর ও তারপর-৪

আনু মুহাম্মদ: শিক্ষক, লেখক এবং সর্বজনকথা-র সম্পাদক। ইমেইল: sarbojonkotha@gmail.com

টীকা:

১) এই লেখাগুলো পরে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ নামে একটা বইতে সংকলিত হয়েছিল। এতে আতিউর রহমানেরও একটি অধ্যায় ছিল। যৌথ নামে বইটি প্রকাশ করেন শাহান আরা রহমান। (মুহাম্মদ ও রহমান ১৯৮৩) বইটা বহুদিনই বাজারে নেই। সম্প্রতি আমার এই লেখাগুলো আমার রচনাবলী প্রথম খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। (মুহাম্মদ, ২০২৩)

২) আহমেদ মুসার আসামীর কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ, রেজোয়ান সিদ্দিকীর কথামালার রাজনীতি-তে সেসময়কার পত্রপত্রিকার খবরাখবরের সংকলন পাওয়া যায়। এছাড়া বদরুদ্দীন উমর, হায়দর আকবর খান রনোর আত্মজীবনীতে ঐ সময়ের পরিস্থিতির বর্ণনার পাশাপাশি বিমল বিশ্বাস, তাহেরা জলির আত্মজীবনীতে তাঁদের নিজেদের বন্দী জীবনের চিত্র পাওয়া যায়।

তথ্যনির্দেশ

জলি ২০১৯। তাহেরা বেগম জলি (সম্পাদিত) ৭৩ এর সংসদ ও একজন আবদুল্লাহ সরকার। ঢাকা।

মহিউদ্দীন ২০১৪। মহিউদ্দীন আহমদ: জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি। প্রথমা,ঢাকা

উমর ২০১৩। বদরুদ্দীন উমর: আমার জীবন, চতুর্থ খন্ড। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।

মুহাম্মদ ও রহমান ১৯৮৩। আনু মুহাম্মদ, আতিউর রহমান: বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ। পাপড়ি প্রকাশনী।

মুহাম্মদ ২০২৩। আনু মুহাম্মদ: রচনাবলী- খন্ড ১, বাঙ্গালা গবেষণা প্রকাশন, ঢাকা।

পারভেজ ২০১৫। আলতাফ পারভেজ: মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী ইতিহাসের পুনর্পাঠ। ঢাকা, ঐতিহ্য।

কায়সার ১৯৯৫। আশরাফ কায়সার: বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড। ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স।

সরকার ২০০১। মোনায়েম সরকার (সম্পাদিত) বাঙালির কন্ঠ। আগামী প্রকাশনী।

সংবিধান ১৯৯৬। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।