ভারতে সংশোধিত নয়া নাগরিকত্ব আইন ও পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সংকটের প্রেক্ষাপট

নেসার আহমেদ

ভারতের কেরালা, তামিলনাড়ু, পণ্ডিচেরি, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ হওয়ার আগেই এই লেখার কাজ শেষ হয়েছে। ফলে এই লেখার বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচনের ফলাফল বা তা নিয়ে কোনো বিশ্লেষণ থাকছে না। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে আমাদের কমবেশি নজর রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের দিকে। ভারতের রাজনীতিতে এখন সিএএ (সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট আইন) এবং এনআরসি (ন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন অব ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ) খুবই আলোচিত বিষয়। এর মধ্যে সিএএ হলো নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন। এনআরসি হলো ‘অবৈধ বিদেশি’দের চিহ্নিত করার আইন। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে এবার আইন দুটি কেন্দ্রীয় ইস্যু হিসেবে কাজ করেছে। এই আইন কার্যকর হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু মানুষ। বিভিন্ন রাজ্যে তারা একটু থিতু হয়ে বসার পর দ্বিতীয়বারের মত আবারো উদ্বাস্তু হতে পারেন। এ কারণে সবার নজর রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের দিকে। এই লেখায় এই দুটি আইন এবং ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বাস্তু সংকটের বিশদ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ভারতের রাজনীতিতে এনআরসি বা সিএএ নিয়ে চর্চা হচ্ছে গত ৭০ বছর ধরে। ১৯৫০ এর দশক থেকে বেশ কয়েকবার দেশটির নাগরিকত্ব আইন সংশোধন হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক দল বিজেপি কেন্দ্রের ক্ষমতা দখলের পর ভারতের বহুজাতিক সংস্কৃতি ও গণতন্ত্রের স্বরূপ আজ তলানিতে ঠেকেছে। আসামে বাঙালি হিন্দু-মুসলিম এবং গোর্খা সম্প্রদায় একটি অংশ তাদের নাগরিকত্ব হারিয়েছেন। বিভিন্ন প্রদেশের মুসলিম ও আদিবাসী সম্প্রদায় নয়া আইনের কারণে তাদের নাগরিকত্ব নিয়ে সংশয়ে পড়েছেন। গোটা ভারতেই দুই আইনের পক্ষে-বিপক্ষে জনমত গড়ে তোলা হচ্ছে। আমাদের আলোচিত পশ্চিমবঙ্গে রয়েছেন সবচেয়ে বেশি উদ্বাস্তু মানুষ। ফলে সবার নজর এখন পশ্চিমবঙ্গের দিকে।

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের এবার একটি বিষয় খুব লক্ষ্যণীয়। সেটা হলো এ রাজ্যের ক্ষমতা দখলে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতাদের মরিয়া চেষ্টা। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম দফা ভোটগ্রহণের দিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশ সফরে আসেন। ওই সফরে তিনি মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করেন। এটাও ছিল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদির পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী প্রচারের অংশ। তিনি পশ্চিমবঙ্গে প্রথম নির্বাচনী সভা করেন চলতি বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি হলদিয়ায়। সেদিন থেকে গত ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত তিনি মোট ১২ দফা পশ্চিমবঙ্গে সফর করেছেন। তার মধ্যে নির্বাচনী সভা ছিল ১৮টি।১ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও সভা করেছেন শতাধিক। ভারতের পর্যবেক্ষকদের মতামত হলো-অন্য কোনো রাজ্যের নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এত নির্বাচনী সভা করতে দেখা যায়নি। বিজেপি রাজ্যে দখলের রাজনীতিতে উদ্বাস্তু ভোটাররা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফলে তাদেরকে সামনে রেখে বিজেপিসহ সব দলের সক্রিয়তা বেড়েছে।

ভারতের পর্যবেক্ষকদের মতামত হলো-অন্য কোনো রাজ্যের নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এত নির্বাচনী সভা করতে দেখা যায়নি। বিজেপি রাজ্যে দখলের রাজনীতিতে উদ্বাস্তু ভোটাররা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফলে তাদেরকে সামনে রেখে বিজেপিসহ সব দলের সক্রিয়তা বেড়েছে।

মূলত ১৯৪৭ সালের ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পরে তফসিল সম্প্রদায়ের মানুষ হিসেবে নমঃশূদ্ররা পাকিস্তানেই ছিলেন। ১৯৫০-এর দশকে পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির সঙ্গে তাদের একটি অংশ যুক্ত হন। ওই সময় রাষ্ট্রীয় দমন-নিপীড়নের মুখে পড়ে নমঃশূদ্রের একটি অংশ, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মানুষ, ময়মনসিংহের হাজাং, কোচাইন সম্প্রদায়ের একটি অংশ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নেন। দ্বিতীয় ধাপে পাকিস্তানে রাষ্ট্র গঠনের প্রশ্নে নমঃশূদ্র বা তফসিলি সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক নেতা যোগেন মণ্ডলের সঙ্গে পাকিস্তানের লিয়াকত আলি খান বা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। তার রেশ ধরে বিভিন্ন অঞ্চলে নমঃশূদ্রদের উপরে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন তীব্র হয়ে ওঠে। ফলে তাদের নেতা যোগেন মণ্ডল নিজে পাকিস্তান ছাড়েন। তার অনুসারীদেরও দেশ ছাড়তে বলেন। তারা আশ্রয় নেন পশ্চিমবঙ্গে। তারপর থেকেই তারা পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু। মতুয়ারা হলেন এই তফসিলভুক্ত নমঃশূদ্রের মধ্যে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। তবে নমঃশূদ্র বলতে সবাই ‘মতুয়া’- বিষয়টি এমনও নয়।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ১৯৫০-এর দশক থেকে নমঃশূদ্রের গুরুত্ব বেড়েছে। তখন বামফ্রন্টের ধারাবাহিক আন্দোলনের শুরু থেকেই তারা সঙ্গে ছিলেন। বামফ্রন্টের নির্বাচনী ক্ষমতা দখলে তারা ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। পরে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে তাদের বিভেদ তৈরি হয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন নিয়েই। সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের একটি দল আশ্রয় নিলে রাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পুলিশের গুলিতে কয়েকজনের মৃত্যু হয়। পশ্চিমবঙ্গ তখন ছিল বামফ্রন্টের শাসন। ফলে একটা অনৈক্য তৈরি হয়। কিন্তু তারপরেও পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে উদ্বাস্তুরা এখনো একটি বড় রাজনৈতিক শক্তি। ফলে সিএএ এবং এনআরসি বাস্তবায়ন হলে তারাই প্রধানভাবে হুমকির মুখে পড়বেন। যার মধ্যে রয়েছেন মতুয়ারা সম্প্রদায়। পশ্চিমবঙ্গে এবারের নির্বাচনের পর তারা নাগরিকত্ব পাবেন কি-না, তা এখনো অনিশ্চিত। কারণ বিষয়টি আইনগত। তবে ভোটের রাজনীতিতে তাদের নিয়ে তোড়জোড়ের অন্ত নেই। তাদের ভোট নিশ্চিত করতে মোদি গত ২৭ মার্চ ওড়াকান্দিতে যান। তাদের মন্দির পরিদর্শন করেন। পশ্চিমবঙ্গে ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে, তার মধ্যে ৮৪টিতে এ সম্প্রদায়ের ভোটারের সংখ্যা ১৭ লাখের বেশি। ২২ এপ্রিল মতুয়া প্রভাবিত বেশ কয়েকটি আসনে নির্বাচন হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আসন হলো বনগাঁ ও রানাঘাটের। ফলে নির্বাচনের আগে ঠাকুর পরিবারের সদস্য বনগাঁর সংসদ সদস্য শান্তনু ঠাকুরকে সঙ্গে আনতে ভোলেননি মোদি। যদিও ২০১৯ সালের পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে মোদি এই সম্প্রদায়ের বড়মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন।২ কিন্তু এত কিছুর পরও তাদের নাগরিকত্বের প্রশ্নটি ঝুলে রয়েছে।

মোদির সংশোধিত নয়া নাগরিকত্ব আইনে শুধু যে পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি সম্প্রদায়ের মানুষই বিপদ্গ্রস্ত হবেন, তা নয়। পশ্চিমবঙ্গের আদি বাসিন্দাদের একটি অংশেরও নাগরিকত্ব বাতিল হয়ে যেতে পারে। এমন কি অনেক রাজ্যে আদিবাসী সম্প্রদায়ও সংকটে পড়তে পারেন। যদিও মোদি সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে- পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে; কিন্তু বিষয়টি একদমই আইনি প্রক্রিয়া। নয়া নাগরিকত্ব বিলের আরেক ধাপ সংশোধনী ছাড়া সেটি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। নাগরিকত্ব প্রশ্নে ভোটার কার্ড, আইডি কার্ড ইত্যাদি কোনো কিছুই গুরুত্ব বহন করে না। আসামে সবার কাছে তা থাকার পরেও নয়া আইনে ২০ লাখ মানুষ তাদের নাগরিকত্ব হারিয়েছেন। যার মধ্যে ১৩ লাখ বাঙালি হিন্দু ও গোর্খা সম্প্রদায়ের এক লাখ মানুষ রয়েছেন। গোর্খারা বরাবরই আসামের মূল বাসিন্দা। ফলে নয়া নাগরিকত্ব আইন নিয়ে সবার উৎকণ্ঠা রয়েছে। এই আইন বাস্তবায়ন হলে বাঙালি উদ্বাস্তুরাই বড় ধরণের বিপদগ্রস্ত হবেন। ফলে এ লেখার আয়োজনও পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের নিয়ে।

পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন ও ১৯৫০-এর দশকে উদ্বাস্তু

রাষ্ট্র-রাজনীতি, দলীয় ও সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষায় ভারত উপমহাদেশে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক গণহত্যার সূচনা হয় ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে। ১৯৪৬’র প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলোর মধ্যে সিন্ধু, হায়দরাবাদ, পাঞ্জাবের লাহোর, আসামের গুয়াহাটি এবং দিল্লি ও বোম্বের মতো কিছু বড়শহরে শান্তিপূর্ণভাবে পালন হয়। কিন্তু কলকাতায় গণহত্যার ঘটনা ঘটে।৩ কলকাতার এ গণহত্যার রেশ ধরে নোয়াখালি, বিহার,পাঞ্জাব ও দিল্লিসহ অনেক রাজ্যে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই এটা ছিল সাধারণ মানুষের জন্য চরম বিপর্যয়, যার সূত্র ধরে ভারত ভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ এর আগস্টের র্যাডক্লিফের সীমান্ত লাইন প্রায় ৯ কোটি মানুষের জীবন-যাপনের উপর প্রভাব ফেলে।৪ এই সীমান্ত লাইনের কারণে পাঞ্জাবে এক কোটি ২০ লাখ এবং সমগ্র ভারত উপমহাদেশে দুই কোটি মানুষ উদ্বাস্তুতে পরিণত হন। পশ্চিম বাংলায় দুই কোটি ১০ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে ৫০ লাখ মুসলিম এবং পূর্ব পাকিস্তানে তিন কোটি ৯০ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে এক কোটি ৯০ লাখ হিন্দু অতিরিক্ত জনসংখ্যায় পরিণত হন।৫

১৯৪৭ এর আগস্টের র্যাডক্লিফের সীমান্ত লাইন প্রায় ৯ কোটি মানুষের জীবন-যাপনের উপর প্রভাব ফেলে। এই সীমান্ত লাইনের কারণে পাঞ্জাবে এক কোটি ২০ লাখ এবং সমগ্র ভারত উপমহাদেশে দুই কোটি মানুষ উদ্বাস্তুতে পরিণত হন। পশ্চিম বাংলায় দুই কোটি ১০ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে ৫০ লাখ মুসলিম এবং পূর্ব পাকিস্তানে তিন কোটি ৯০ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে এক কোটি ৯০ লাখ হিন্দু অতিরিক্ত জনসংখ্যায় পরিণত হন।

১৯৪৬-এ নোয়াখালীতে গণহত্যার ঘটনা ঘটলেও খুব বেশি মানুষ দেশ ছাড়েননি। কিন্তু ’৪৭ সালে বাংলা ভাগ হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় ’৪৯ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় আশ্রয় নেন ১৬ লাখ মানুষ। তারা ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। এ সময় কিন্তু বড় ধরনের কোনো দাঙ্গার ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে হিন্দু সমাজের মানুষ পাকিস্তান রাষ্ট্রকে নিরাপত্তার জয়গা থেকে আস্থায় নিতে পারেননি। মূলত ১৯৫০ সাল থেকে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে বহু তফসিলভুক্ত মানুষ উদ্বাস্তু হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেওয়া শুরু করেন। ওই রাজনৈতিক সংঘাতের ধরণ ছিল দুটি। একটি হলো-কমিউনিস্ট পার্টির রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লড়াইকেন্দ্রিক উদ্বাস্তু হওয়া। অন্যটি-পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর গঠন প্রক্রিয়ার সংঘাতে উদ্বাস্তু হয়ে দেশ ছাড়া। দুটি প্রক্রিয়াই রাজনৈতিক। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক বয়ান ও শিল্প-সাহিত্যে তাকে দাঙ্গা হিসেবেই উত্থাপন করা হয়েছে।

১৯৫০-এ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লড়াই ও উদ্বাস্তুকরণ প্রক্রিয়া

১৯৪০ সালে যশোরের পাঁজিয়ায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কৃষক সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে গৃহীত হয় বর্গাদার ও আধিয়ারী চাষিদের পক্ষে ফসলের তেভাগা দাবি। ১৯৪৬ সালে যখন উপমহাদেশে দাঙ্গা চলছে। ওই সময় বা সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিল তেভাগা সংগ্রামের ডাক দেয়। দুই মাসের প্রস্তুতিতে শুরু হয় তেভাগার লড়াই। এ লড়াই গড়ে উঠে দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী, মালদা, জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর, ২৪-পরগনা, খুলনা, যশোর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, সিলেট, চট্টগ্রামসহ ১৯টি জেলায়। কোথাও জোরালোভাবে আন্দোলন গড়ে উঠে। কোথাও বা আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রচার চালানো হয়। সমিতির সঙ্গে যুক্ত প্রায় ৬০ লাখ কৃষক আন্দোলনে অংশ নেন। আন্দোলনে ৭০ জন নারী-পুরুষ পুলিশের গুলিতে মারা যান। তার মধ্যে দিনাজপুরেই ছিলেন ৪০ জন। জেলার খাঁপুর গ্রামে ২০ ফেব্রুয়ারিতে পুলিশের গুলিতে নিহত হন ২০ জন। আন্দোলনে আহত হন ১০ হাজার জন। তিন হাজার ১১৯ জনকে আটক করে অসংখ্য মামলা দেওয়া হয়। তার মধ্যে দিনাজপুরে আসামী ছিলেন এক হাজার ২০০ জন। আন্দোলন দমনে শুধু দিনাজপুরেই ৩৫টি পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়। ১৯৪৭ সালে বাংলাভাগ হওয়ার প্রেক্ষিতে কিছুদিনের জন্য আন্দোলনটি থেমে যায়।৬ প্রথম ধাপের এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল অবিভক্ত বাংলায়। ক্ষমতায় ছিল মুসলিম লীগ সরকার।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর, পূর্ব পাকিস্তানে খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সরকার গঠন করে। ওই বছর সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত কমিউনিস্ট পার্টির একটি প্রতিনিধিদল খাজা নাজিমউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করেন এবং তেভাগা বাস্তবায়ন, টঙ্কা ও নানকার প্রথা উচ্ছেদের দাবি জানান। নাজিমউদ্দিন প্রতিনিধি দলকে বলেন, ১৯৪৬ সালে বাংলায় নির্বাচনী ইশতেহারে মুসলিম লীগ ভূমি সংস্কার উপর গুরুত্ব দেয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিজয় অর্জনের একটা বড় কারণ হলো ভূমি সংস্কারের দাবি। কাজেই মুসলিম লীগ সরকার ভুমি সংস্কার করতে ওয়াদাবদ্ধ।৭

১৯৪৮-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসে ভারত ও পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি আলাদা হয়ে যায়। ভারত পার্টির সেক্রেটারি হন বি টি রনদীভে। পাকিস্তানের সেক্রেটারি হন সাজ্জাদ জহির। রনদীভে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একসঙ্গে সম্পন্ন করার লাইন নেন। একই সঙ্গে ওই সময় ভারত ও পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লাইন গ্রহণ করে। সাধারণ অর্থে যাকে আমরা ‘ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়’ নামে চিনি।

মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সময়ের প্রকৃতিই ছিল একটু ভিন্ন। এশিয়ার সদ্য স্বাধীন দেশ হিসেবে বার্মা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের দেশের বুর্জোয়া সরকার ও সাম্রাজ্যবাদী জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে। রনদীভেসহ তৎকালীন পার্টির নেতৃত্ব আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে এই লাইন গ্রহণ করে। তার সঙ্গে ভারতের কিছু নিজস্ব উপদান যুক্ত করেন তারা।

ক্ষমতা দখলের আন্দোলনে জনশক্তিকে সম্পৃক্ত করতে গেলে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের মুখে পড়াই স্বাভাবিক। সেখানে পাল্টা সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে আন্দোলন বিকশিত হয় না। এই অভিজ্ঞতা ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির সামনে ছিল। বিশেষত দক্ষিণ ভারতের তেলেঙ্গানা ও ত্রিবাঙ্কুরের পুন্নাপ্রা-ভায়লার আন্দোলন থেকে। তেলেঙ্গানার ইতিহাস আমরা জানি। ত্রিবাঙ্কুরের ইতিহাস একটু ভিন্ন। ১৯৪৬-এ যখন ভারতের নানা অঞ্চলে দাঙ্গা বিস্তার ঘটছে, ত্রিবাঙ্কুর তখন ছিল ব্রিটিশ আশ্রিত একটি রাজ্য। দেওয়ান রাজস্বামী আয়ার ছিলেন রাজা, ভূস্বামীদের প্রতিনিধি। তার রাজ্যে ওই বছর ভয়াবহ খাদ্য সংকট দেখা দেয়। পরিস্থিতি মোকাবেলায় পুন্নাপ্রা-ভায়লার অঞ্চলের কুট্টিনাদ তালুকে কমিউনিস্ট পার্টি খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলনে শেরথালাই-আলেপ্পে অঞ্চলের কয়ারা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক ও ভূমিহীন কৃষকরা ঐক্যবদ্ধ হন। ১৯৪৬ সালের ২২ থেকে ২৭ অক্টোবর ত্রিবাঙ্কুর রাজার সেনাবাহিনীর সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ হয়। এতে দুই হাজার নারী-পুরুষ নিহত হন। তারা সবাই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত। রনদীভে যখন তার লাইন উত্থাপন করেন, তখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সঙ্গে ভারতের তেলেঙ্গানা ওপুন্নাপ্রা-ভায়লার আন্দোলনের অভিজ্ঞতা কমিউনিস্ট পার্টির সামনে হাজির ছিল। ১৯৫০-এর দশকের শুরুতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের যে সংগ্রাম, তার অধীনে কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও সশস্ত্র লাইন নেওয়া হয়। অর্থাৎ, প্রথম পর্যায়ের তেভাগা আন্দোলনের মতো এটি শুধু অর্থনৈতিক আন্দোলন ছিল না।৮

১৯৫০-এর দশকের শুরুতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের যে সংগ্রাম, তার অধীনে কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও সশস্ত্র লাইন নেওয়া হয়। অর্থাৎ, প্রথম পর্যায়ের তেভাগা আন্দোলনের মতো এটি শুধু অর্থনৈতিক আন্দোলন ছিল না।

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ধান কাটার মৌসুমে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি তেভাগা বাস্তবায়ন, টঙ্কা ও নানকার উচ্ছেদের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লাইন নেয়। আন্দোলন চলাকালীন সময় ’৪৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর বাগেরহাটের কালশিরা গ্রামের কমিউনিস্ট নেতা জয়দেব ব্রহ্মকে পুলিশ গ্রেফতার করতে যায়। তাকে না পেয়ে তার স্ত্রীকে শারীরিকভাবে নিপীড়ন করে। পরে ধর্ষণ করতে গেলে তিনি প্রতিবেশীদের সাহায্য চান। গ্রামবাসী পুলিশকে ঘেরাও করে। সংঘর্ষ হয়। কয়েকজন পুলিশ আহত ও একজন মারা যায়। ’৫০ সালের ১ জানুয়ারি খুলনার পুলিশ সুপার সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নিয়ে কালশিরা গ্রামসহ পাশের অনেক হিন্দু গ্রামে আক্রমণ করে। পুলিশের সঙ্গে মুসলিম লীগের কর্মীরা আশপাশের গ্রামে লুটপাট চালায়। কয়েকটি গ্রাম পুড়িয়ে দেয়। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের এ ঘটনাটিকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেয় রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ।৯ এই সাম্প্রদায়িকতার আড়ালে খুলনায় কমিউনিস্ট প্রভাবিত অঞ্চলে দমন-নিপীড়ন সম্প্রসারণ করা হয়। মুসলিম লীগের লক্ষ্যই ছিল খুলনা অঞ্চলের যেসব গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কমিউনিস্টদের প্রভাব রয়েছে, ওইসব গ্রাম থেকে হিন্দু সম্প্রদায়কে বিতাড়ন করা। ১৯৫০-এর জানুয়ারির প্রথম দিন পুলিশের আক্রমণে কালশিরা ও আশপাশের গ্রাম থেকে এক হাজার ১৫০ জন ভারতে আশ্রয় নেন। ফেব্রুয়ারিতে আশ্রয় নেন এক হাজার দুই জন। মার্চে এ সংখ্যা পৌঁছে ৭৫ হাজার ৫৯৬ জনে। উদ্বাস্তুদের এ সংখ্যাটি পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী ক্যাম্পে যারা আশ্রয় নিয়েছিল তাদের।১০ খুলনা অঞ্চলে ওই সময় নমঃশূদ্রদের মধ্যে পার্টি ও কৃষক সমিতির কাজ ছিল। জেলা সেক্রেটারি ছিলেন কুমার মিত্র। তিনি আগে একবার আন্দোলনের কারণে কারাগারে যান। ছাড়া পেয়ে আবারও রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের আন্দোলনে যোগ দেন। বাগেরহাটের আরেক নেতা ছিলেন আনোয়ার। তিনি গ্রেফতার হয়ে রাজশাহীর খাপড়া ওয়ার্ডে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। কুমার মিত্র দ্বিতীয় ধাপে রাষ্ট্র ও স্থানীয় মুসলিম লীগের চাপ এড়াতে কলকাতায় রিফিউজি ক্যাম্পে আশ্রয় নেন। তার সঙ্গে ওই অঞ্চলের পার্টির কর্মী ও অনুসারী হিসেবে নমঃশূদের একটি বড় অংশ রিফিউজি ক্যাম্পে উঠেন। পরে ’৫০-এর দশকেই কলকাতায় উদ্বাস্তুদের জবরদখল কলোনি গড়ে উঠেছিল, সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত পূর্ব পাকিস্তানে নমঃশূদ্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।১১

১৯৫০-এর জানুয়ারির প্রথম দিন পুলিশের আক্রমণে কালশিরা ও আশপাশের গ্রাম থেকে এক হাজার ১৫০ জন ভারতে আশ্রয় নেন। ফেব্রুয়ারিতে আশ্রয় নেন এক হাজার দুই জন। মার্চে এ সংখ্যা পৌঁছে ৭৫ হাজার ৫৯৬ জনে। উদ্বাস্তুদের এ সংখ্যাটি পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী ক্যাম্পে যারা আশ্রয় নিয়েছিল তাদের।

খুলনার বাইরে যশোরেও তখন আন্দোলন গড়ে উঠে। তার নেতৃত্বে ছিলেন কৃষ্ণ বিনোদ রায়। ’৪৬-এর নির্বাচনে তিনি যশোর অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী ছিলেন। যশোরে আরেক নেতা আব্দুল হক গ্রেফতার হয়ে খাপড়া ওয়ার্ডে বন্দি তখন। এরপর খুলনা অঞ্চলে রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে অনেকগুলো এক তরফা ‘দাঙ্গা’ ঘটানো হয়েছে। তার নেতৃত্বে ছিলেন মুসলিম লীগের তৎকালীন মন্ত্রী সবুর খান।

উত্তরবঙ্গের লড়াই

১৯৪৬ এর নির্বাচনের পর অবিভক্ত উত্তরবঙ্গে তেভাগা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ওই নির্বাচনে অবিভক্ত বাংলার মধ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে মোট ২২ জন প্রার্থীকে কমিউনিস্ট পার্টি দাঁড় করায়। তার মধ্যে উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরে প্রার্থী ছিলেন দুইজন, রংপুরে দুইজন, জলপাইগুড়িতে একজন এবং দার্জিলিংয়ে একজন। গোটা অঞ্চলটি তখন উত্তরবঙ্গ হিসেবে পরিচিত ছিল। নির্বাচনে জ্যোতি বসু, দার্জিলিংয়ের রতনলাল ব্রাহ্মণ এবং দিনাজপুর তফসিলি কেন্দ্র থেকে রূপনারায়ণ রায় নির্বাচিত হন। তাদের মধ্যে বসু ছিলেন ব্যারিস্টার, রতনলাল ব্রাক্ষ্মণ ও রূপনারায়ণ রায় ছিলেন গরীব কৃষক ও নিরক্ষর। উত্তরবঙ্গ থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে গরীব ও নিরক্ষর কৃষকের আইনসভার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়াই ছিল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

বসু ছিলেন ব্যারিস্টার, রতনলাল ব্রাক্ষ্মণ ও রূপনারায়ণ রায় ছিলেন গরীব কৃষক ও নিরক্ষর। উত্তরবঙ্গ থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে গরীব ও নিরক্ষর কৃষকের আইনসভার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়াই ছিল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

এর আগে ১৯৩৮ সালে দিনাজপুরে বিভূতি গুহ, সুনীল সেন ও কালি সরকারকে নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম জেলা সাংগঠনিক কমিটি গঠন করে। ’৪৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময় পার্টির স্থানীয় কৃষক সমিতির শাখা জোতদারদের গোলা দখলের মধ্য দিয়ে গ্রামাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা করে। ’৪৬-এর নির্বাচনে রূপনারায়ণ রায় ছাড়া গুরুদাশ তালুকদার নামে পার্টির আরেকজন প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু নির্বাচনের ১৫ দিন আগে নেহরু রাজশাহীতে একটি বড় প্রচার সভা করেন। সেখানে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা প্রচার করেন। বিশেষত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট পার্টির ব্রিটিশ শাসকদের সর্মথন দেওয়াকে কেন্দ্র করে। নেহরু চট্টগ্রামে গিয়ে কল্পনা দত্তের বিরুদ্ধে একই প্রচারণা চালান। রাজশাহীতে নেহরুর প্রচারণার পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রার্থী হিসেবে গুরুদাস তালুকদারকে অলিখিতভাবে প্রত্যাহার করে নেন। তারপরও দিনাজপুর অঞ্চলে সবচেয়ে বড় জোতদার কংগ্রেস প্রার্থী ভবেশ রায়কে হারিয়ে গরীব কৃষক রূপনারাণ রায়ের আইনসভার সদস্য হওয়া গোটা উত্তরবঙ্গে বিরাট প্রভাব ফেলে। পরবর্তীকালে গড়ে উঠা তেভাগা আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে তা কাজ করে। ১৯৪৭ সালে যখন দিনাজপুরে প্রথম তেভাগা আন্দোলন শুরু হয় তখন পার্টির সভ্য ছিলেন তিন হাজার ৭০০ জন। তাদের ৯০ শতাংশই ছিলেন নিরক্ষর।

১৯৪৭ সালে যখন দিনাজপুরে প্রথম তেভাগা আন্দোলন শুরু হয় তখন পার্টির সভ্য ছিলেন তিন হাজার ৭০০ জন। তাদের ৯০ শতাংশই ছিলেন নিরক্ষর।

রংপুরে হরিকান্তসহ আরেকজন কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী ছিলেন। নির্বাচনে তারা উভয়েই হেরে যান। কিন্তু রংপুরে মুসলিমদের একাংশের মধ্যে কৃষক প্রজা পার্টির কাজ ছিল। রংপুরে কৃষক প্রজা পার্টির গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন আবু হোসেন সরকার। তেভাগা আন্দোলন যখন গড়ে উঠে, তখন তিনি কমিউনিস্ট পার্টির কৃষক সমিতিতে যোগ দেন। ’৪৮ সালের পর অবশ্য তিনি কৃষক সমিতিতে থাকেননি। কিন্তু প্রথম ধাপের তেভাগা আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। কৃষক প্রজা পার্টির যশোরের নওশের আলিও তেভাগা আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বড় অবদান রাখেন। ১৯৪৭ সালে বাংলাভাগ হওয়ার আগে উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়ায় তফসিলি জনগোষ্ঠী হিসেবে রাজবংশীরা ছিলেন বড় ধর্মীয় সম্প্রদায়। তাদের মধ্যেই কমিউনিস্ট পার্টির কাজ গড়ে উঠেছিল। দিনাজপুরে ’৪৭ সালে গড়ে উঠা তেভাগা আন্দোলনে এই রাজবংশীরাই অগ্রণী ভূমিকা নেন। ’৪৭ সালে উত্তরবঙ্গ ভাগ হয়ে গেলে তেভাগা অঞ্চলও ভাগ হয়ে যায়। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের একটি অংশ ভারতেরভাগে পড়েন। আরেকটি অংশ শরণার্থী হিসেবে ভারতে যান।১২

১৯৫০-এর দশকে ইলা মিত্রের নেতৃত্বে দিনাজপুর অঞ্চলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের অধীনে তেভাগা গড়ে ওঠে। তিনি গ্রেফতার হন। তার ওপর পৈশাচিক নিপীড়ন চালানো হয়। পরিশেষে তিনি ভারতে আশ্রয় নেন। একই সময়ে রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে অনশনরত কমিউনিস্ট রাজবন্দিদের গুলি করে হত্যা করা হয়। উত্তরবঙ্গে তেভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অনেক নেতা-কর্মী পুলিশের হাতে আটক হন। সংখ্যালঘুদের উপর ব্যাপক নিপীড়ন নেমে আসে। তাদের অনেকেই ট্রেনে করে ভারতে যাওয়া শুরু করেন। রাজশাহীর সান্তাহারে ট্রেন থামিয়ে তাদের একটি দলকে হত্যা করা হয়। এ হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্ব দেন রাজশাহীর জেলা প্রশাসক আব্দুল মজিদ।১৩

রাজশাহীর জেল হত্যাকাণ্ড, বিনা চিকিৎসায় জেলখানার আরও ৪০ জন নেতা-কর্মীর মৃত্যু, ইলা মিত্রের গ্রেফতার ও নিপীড়ন, সান্তাহারে ট্রেন থামিয়ে হত্যা ইত্যাদি ঘটনা উত্তরবঙ্গের আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত রাজবংশী ও মুণ্ডাদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সেই সাথে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের কারণে রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া অঞ্চলের রাজবংশী ও মুণ্ডারা ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেওয়া শুরু করেন। গবেষক দ্বীপেন রায় জানান, ১৯৪৭ সালে বাংলাভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তানের উত্তরবঙ্গ থেকে ভারতে শরণার্থী হিসেবে দুই লাখ ৫৮ হাজার রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন। ’৫০ সালের মধ্যে রাজবংশীদের আরো আট লাখ শরণার্থী আশ্রয় নেনকুচবিহার, ভারতের দিনাজপুর অংশ ও জলপাইগুড়িতে।১৩ ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে বাগেরহাটে একজন পুলিশ হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে মুসলিম লীগ সরকার যে সাম্প্রদায়িকতা ছড়ায় ১৯৫০ সালের মার্চের মধ্যে তার বিস্তার ঘটে বরিশাল,ফরিদপুর,ঢাকাসহ নানা জেলায়। তার প্রতিক্রিয়ায় ১১ লাখ উদ্বাস্তু কলকাতা রিফিউজি ক্যাম্পে আশ্রয় নেন। তাদের প্রধানাংশই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত। তাছাড়া ১৯৫০ সালের মধ্যে ড. অশোক মিত্র, অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, প্রশান্ত শূরের মতো বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতৃত্ব ভারতে আশ্রয় নেন। ১৯৪৭ সালে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে পাকিস্তান আন্দোলনের অংশ নেয়া নেতা কৃষ্ণ বিনোদ রায় ও বরিশালের অমিয় দাশগুপ্ত মুচলেকা দিয়ে জেল থেকে ছাড়া পান ও ভারতে যান।১৪

১৯৪৭ সালে বাংলাভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তানের উত্তরবঙ্গ থেকে ভারতে শরণার্থী হিসেবে দুই লাখ ৫৮ হাজার রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন। ’৫০ সালের মধ্যে রাজবংশীদের আরো আট লাখ শরণার্থী আশ্রয় নেনকুচবিহার, ভারতের দিনাজপুর অংশ ও জলপাইগুড়িতে।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক অভিজিৎ দাশগুপ্ত তাঁর গবেষণায় জানাচ্ছেন, ১৯৫০-এর দশকে ময়মনসিংহ থেকে প্রথম পর্যায়ে হাজং, কোচাইন ও কোচ সম্প্রদায়ের ৯ হাজার মানুষ দাঙ্গার কারণে ভারতের গারো পাহাড় বা বর্তমানের মেঘালয়ে আশ্রয় নেন। ’৫৬ সালের মধ্যে এ জনগোষ্ঠীর আরো ৬০ হাজার মানুষ রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন থেকে রেহাই পেতে একই অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারা ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ।১৫ এখানে উল্লেখ করা দরকার, ’৫০-এর দশকে ময়মনসিংহে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে টঙ্ক আন্দোলন চলছিল। আন্দোলনে বিপর্যয় ঘটলে হাজং,কোচাইন ও কোচ সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ আত্মরক্ষায় ভারতে যান। পরে তারা আর ফিরেননি। টঙ্ক ও নানকার আন্দোলন মিলিয়ে ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চলের অনেক নেতা-কর্মী রাষ্ট্রীয় দমন-নিপীড়ন এড়াতে সে সময় ভারতের আসাম ও ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় আড়াই লাখ।

১৯৫০ এর দশকে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব যে ক্ষমতা দখলের লড়াই, সেটি ছিল সম্পূর্ণই রাজনৈতিক প্রশ্ন, কিন্তু মুসলিম লীগ সরকার তাকে সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে ঢেকে ফেলে। পাশাপাশি শতাধিক নেতা-কর্মীকে হত্যা করে। পূর্ববঙ্গে যেসব হিন্দু প্রধান গ্রামে কমিউনিস্ট পার্টির কাজ ছিল, মুসলিম লীগের নেতা-কর্মী ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী সেসব গ্রাম চিহ্নিত করে লাগাতার আক্রমণ চালায়। ওইসব গ্রামকে হিন্দু শূন্য করে কমিউনিস্ট পার্টিকেই উচ্ছেদের লাইন নেয় রাষ্ট্র ও মুসলিম লীগ। একই সঙ্গে জন্মসূত্রে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে গড়ে উঠা কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে ভারতে তাড়িয়ে দেওয়ার সব ধরনের চেষ্টা করে। অনেক নারী আন্দোলনে যুক্ত থাকায় শারীরিক নিপীড়ন ও ধর্ষণের শিকার হন। অনেকে আবার হত্যাকাণ্ডেরও শিকার হন।১৬ পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি যেহেতু ভারতের রণদীভের লাইন গ্রহণ করেছিল, ফলে মুসলিম লীগ ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ব্যাপক মাত্রায় প্রচারণা চালানো হয়-পাকিস্তানের কমিউনিস্টরা ভারতের দালাল। অর্থাৎ তেভাগা, টঙ্ক ও নানকার আন্দোলনকে মোকাবেলা করতে গিয়ে ‘দালাল তত্ত্ব’ হাজির করা হয়। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এই গড় প্রচারণা কিন্তু কমবেশি এখনো রয়েছে। ’৫০-এর দশকের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়।

এর বিপরীত আর একটি চিত্র রয়েছে। ’৫০-এর দশকেই শত পীড়নের মধ্যেও কৃষক সমিতি দুই লাখ ৫০ হাজার সদস্য তৈরি করে। তার মধ্যে ৩৩ শতাংশ ছিলেন মুসলিম কৃষক। কৃষক সমিতি তখন তিন হাজার আংশিক এবং এক হাজার সার্বক্ষণিক সক্রিয় কর্মী গড়ে তুলেছিল।১৭

ভারতের গবেষক প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী তাঁর প্রান্তিক মানব বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৫০ সালের গোড়ায় খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুরসহ অন্যান্য জেলার নমঃশূদ্র এলাকায় দাঙ্গা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বহু মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে রেলস্টেশন, স্টিমারঘাট ও ঢাকা বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিল। পাকিস্তান সরকার তাদের নিরাপত্তার জন্য কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। ফলে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ডা. বিধান রায় ১৬টি বিমান ভাড়া করে তাদের পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে আসেন। একই সঙ্গে তিনি ১৫টি বড় যাত্রীবাহী স্টিমার ফরিদপুর ও বরিশালের স্টিমার ঘাটে পাঠিয়ে উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে আসেন। পূর্ববঙ্গের এই দাঙ্গা পশ্চিমবঙ্গের ওপরও মারাত্মক প্রভাব ফেলে। পশ্চিমবঙ্গের নানা অঞ্চলে মুসলিম জনবসতির ওপর হামলা হয়। বহু মুসলিম পরিবার পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পূর্ববঙ্গে যেতে বাধ্য হন।১৮ তিনি আরো জানাচ্ছেন, ১৯৫০-এর দাঙ্গায় কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব অনুযায়ী, প্রথম ৫৩ দিনে ৫৬ হাজার, ৫০ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ৯৮ হাজার ৪৬০ উদ্বাস্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেন। এই বছরের শেষে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু মানুষের সংখ্যা দাঁড়ায় ২১ লাখ। কিছু দিন পর উদ্বাস্তু সংখ্যা দাঁড়ায় পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার এক-দশমাংশ।

১৯৫০ সালের গোড়ায় খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুরসহ অন্যান্য জেলার নমঃশূদ্র এলাকায় দাঙ্গা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বহু মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে রেলস্টেশন, স্টিমারঘাট ও ঢাকা বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিল। পাকিস্তান সরকার তাদের নিরাপত্তার জন্য কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। ফলে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ডা. বিধান রায় ১৬টি বিমান ভাড়া করে তাদের পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে আসেন।

’৫০-এর দশকে দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্বাস্তু

১৯৫০-এর দশকে কমিউনিস্ট পার্টির বাইরে আরো উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল। লেখার শুরুতে ‘মতুয়া’ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছি। তারা বরাবরই ছিলেন প্রাচীন বঙ্গদেশের বাসিন্দা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে পূর্ববঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় জনগোষ্ঠী। যুক্তবঙ্গে দ্বিতীয় বৃহত্তম সম্প্রদায়। মাহিষ্যদের পরই ছিল তাদের অবস্থান। তারা হিন্দু ধর্মের চতুর্বণের জাত কাঠামোর বাইরে ছিলেন। ১৯০৬ সালে ওই সম্প্রদায়ের নেতা গুরুচাঁদ ঠাকুর ফরিদপুরের ওড়াকান্দি গ্রামে অস্ট্রেলিয়ান খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারক সিএস মিডকে তার মিশন প্রতিষ্ঠার জন্য জমি দান করেন। এ মিশনারির সহায়তায় তিনি নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটান। ওড়াকান্দিতে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। নিজ সম্প্রদায়ের মাঝে নারীশিক্ষার বিস্তার ঘটান। নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। সামাজিক সংস্কার ও ধর্মীয় আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের নামকরণ করা হয় ‘মতুয়া’। ব্রিটিশ আমলে সরকারি চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে নিজ সম্প্রদায় নাম ‘চণ্ডাল’ পরিবর্তন করে রাখেন ‘নমঃশূদ্র’।১৯ এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো- ১৯০৬ সালে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক দল হিসেবে মুসলিম লীগ এবং একই বছরে ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে মতুয়াদের গঠন প্রক্রিয়াও শুরু হয়। মূলত হরিচাঁদ ঠাকুর এই সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন শুরু করলেও পরে তা সংগঠিত করেন তার ছেলে গুরুচাঁদ ঠাকুর। তারা দু’জনই তাদের প্রভাবিত এলাকায় ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য ও বৈদিক হিন্দু ধর্মের থেকে তাদের গোষ্ঠীকে মুক্ত করার উদ্যোগ নেন। ওড়াকান্দি গ্রাম মতুয়া আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রভূমি হয়ে ওঠে। তারা শুরুতেই স্বদেশি আন্দোলন ও গান্ধীর কংগ্রসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে দূরে থাকেন। কারণ তারা মনে করতেন বাংলায় কংগ্রেস নেতৃত্ব ছিল উচ্চবর্ণের কুক্ষিগত। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে তফসিলি সম্প্রদায়ের জন্য আইনসভায় আসন সংরক্ষণ শুরু হয়। ওই সময় মতুয়া সম্প্রদায়ের অনেকেই নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে বাংলার লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। তাদের মধ্যে ছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুরের নাতি প্রমথরঞ্জন ঠাকুর। নির্বাচনের পর তাদের কয়েকজন প্রতিনিধি কৃষক প্রজা পার্টিকে সমর্থন করে। অন্যরা মুসলিম লীগ জোটকে। তারা কংগ্রসেকে সমর্থন না করায় ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের পক্ষে সরকার গঠন করা সম্ভব হয়নি। ১৯৪৩ সাল থেকে তাঁরা যোগেন মণ্ডলের নেতৃত্বে সংগঠিত হন।

অভিজিৎ দাশগুপ্ত জানাচ্ছেন, ১৯৪৩ সালের মার্চে ফজলুল হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটলে যোগেন মণ্ডল ২১ জন তফসিলি সম্প্রদায়ের সংসদ সদস্য নিয়ে মুসলিম লীগের সংসদীয় পার্টির নেতা খাজা নাজিমুদ্দিনকে সমর্থন দেন। মুসলিম লীগ তাদের সহযোগিতায় সরকার গঠন করে। সহযোগিতার বড় কারণ ছিল যোগেন মণ্ডল মনে করতেন বাংলার মুসলিম চাষিদের আর্থিক স্বার্থের সঙ্গে সাধারণ তফসিলি সম্প্রদায়ের মানুষের স্বার্থ অভিন্ন। ১৯৪৭ সালে ভারতভাগের সময় তিনি জিন্নাহর পাকিস্তানের মধ্যে বৃহৎ বাংলার অন্তর্ভুক্তিকে সমর্থন করেছিলেন।২০ সেবছর ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের জন্ম হয়। জিন্নাহ হন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল। লক্ষ্ণৌয়ের নবাবজাদা হিসেবে লিয়াকত আলি খান হন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। তারা কেউই পাকিস্তানের বাসিন্দা ছিলেন না। ’৪৮ সালে লিয়াকত আলি খান পাকিস্তান সংবিধান তৈরির আগে একটি মূলনীতি কমিটি গঠন করেন। ওই মূলনীতি কমিটির প্রস্তাবে বলা হয়, পাকিস্তান হবে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র। লিয়াকত আলি খানের এই প্রস্তাব নিয়ে যোগেন মণ্ডেলের সঙ্গে বিরোধ হয়। এই বিরোধের সুত্র ধরে ফরিদপুর ও বরিশাল অঞ্চলে যেসব নমঃশূদ্রের বাস ছিল তাদের উপর মুসলিম লীগ আক্রমণ করে। এই দুই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ১৯৫০ সালের ৮ অক্টোবর যোগেন মণ্ডল লিয়াকত আলি খানের আইন ও শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে পদত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেন। পূর্ববঙ্গের তফসিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে তার অনুসারিদের পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বলেন। তার আহ্বানে তফসিলি সম্প্রদায়ের কয়েক লাখ মানুষ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। তাদের মধ্যে মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্তরাও ছিলেন। ভারতে এখন তারাও উদ্বাস্তু। দুটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো, এর কোনোটিই অরাজনৈতিক বিষয় নয়, দুটি ঘটনাই রাজনৈতিক। কিন্তু উদ্বাস্তু প্রসঙ্গ উত্থাপন হলেই দাঙ্গার চিত্রটিই আমরা হাজির করি।

এরপর ১৯৫১ সালে ভারত সরকার পাসপোর্ট চালু করে। ফলে পূর্ববঙ্গের সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে একটি ধারণা তৈরি হয়, পাসপোর্ট চালু হলে তাদের ভারতে প্রবেশ ও আশ্রয় পাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এ আতঙ্ক থেকে অনেকেই ভারতে চলে যান।২১ এ সংখ্যাটিও ছিল বিপুল।

এবার ’৪৭ পরবর্তি সময়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্বাস্তুকরণ প্রক্রিয়ার অন্য দুয়েকটি তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় হিন্দু প্রধান অঞ্চল হিসেবে খুলনাকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে খুলনা আবার পূর্ববঙ্গের মধ্যে আসে। ১৯৪৭ সালের বাংলাভাগের সময় খুলনাকে পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারা এই দাবির সমর্থনে খুলনায় ভারতের পতাকা ওড়ান। ফলে ’৫০-এর দশকে কমিউনিস্টদের উপরে দমন নিপীড়নের সময় থেকে তাদের উপরও আক্রমণ করা হয়। এরপর ১৯৭১ সাল পর্যন্ত নানা পর্যায়ে তাদের উপর আক্রমণ অব্যাহত ছিল। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বচ্ছল অনেকে ব্রিটিশ আমল থেকে স্থানীয় পর্যায়ে খুলনার উন্নয়নে অনেক ভূমিকা রেখেছিলেন। গোটা জেলায় তারা ৫৬টি ইংলিশ হাই স্কুল, তিনটি কলেজ, প্রধান প্রধান গ্রামে মেয়েদের স্কুল, অনেক গ্রামে স্থায়ী ও অস্থায়ী থিয়েটার হল তৈরি করেন। কেউ কেউ ব্যক্তিগত উদ্যোগে সর্বজনের চলাচলের জন্য পাকারাস্তা তৈরি করেন।২২ কিন্তু ’৪৭ সালে বাংলাভাগের আগে ভারতের পতাকা উড়ানোর জন্য তাদেরকে বরাবরই ‘ভারতের দালাল’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ফলে নানাভাবে আক্রান্ত হয়ে তাদের বড় একটি অংশ ভারতে আশ্রয় নেন।

একই কারণে এবং পরে কাপ্তাই বাঁধের ফলে সম্পদচ্যুত হয়ে প্রায় ৫০ হাজার চাকমা সম্প্রদায়ের মানুষ প্রথমে আসাম ও পরে অরুণাচল প্রদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পটভুমিতে দুই দেশে দাঙ্গা হয়। পাকিস্তান সরকার ১৯৬৫ সালে ‘শত্রু সম্পত্তি আইন’ তৈরি করে। ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হন ও ভারতে আশ্রয় নেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে প্রায় এক কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তার মধ্যে বড় অংশই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। তাদের একাংশ ভারতে স্থায়ীভাবে থেকে যান।

ভারতের বর্তমান গবেষকরা বলছেন, ১৯৭১ সালে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির ফলে অবস্থার উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু, জিয়ার আমলে সংবিধানকে ইসলামীকরণ এবং এরশাদ আমলে ‘রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম’ করার প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নিপীড়ন বেড়েছে। বেড়েছে তাদের দেশ ছাড়ার ঘটনাও।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে বৈষম্য

রণজিৎ রায় ছিলেন ভারতের একজন আইসিএস। তিনি তাঁর এক লেখায় উল্লেখ করেছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যেসব উদ্বাস্তু ভারতে এসেছিল তারা ছিল প্রধানভাবে তথাকথিত আর্য বংশোদ্ভূত। তাদের পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও দিল্লিতে পুনর্বাসন করা হয়। আর পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় যেসব উদ্বাস্তু পূর্ব পকিস্তান থেকে এসেছিল তারা ছিল তথাকথিত মোঙ্গল ও দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত। এ দুই দলের জাতি গঠনের বৈশিষ্ট্য যা-ই হোক না কেন, তারা যে ভিন্ন জাতির, তা স্বীকৃত। ফলে কেন্দ্র থেকে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে দুই অঞ্চলের জন্য দুই ধরনের নীতি গ্রহণ করে।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যেসব উদ্বাস্তু ভারতে এসেছিল তারা ছিল প্রধানভাবে তথাকথিত আর্য বংশোদ্ভূত। তাদের পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও দিল্লিতে পুনর্বাসন করা হয়। আর পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় যেসব উদ্বাস্তু পূর্ব পকিস্তান থেকে এসেছিল তারা ছিল তথাকথিত মোঙ্গল ও দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত। এ দুই দলের জাতি গঠনের বৈশিষ্ট্য যা-ই হোক না কেন, তারা যে ভিন্ন জাতির, তা স্বীকৃত। ফলে কেন্দ্র থেকে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে দুই অঞ্চলের জন্য দুই ধরনের নীতি গ্রহণ করে।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল ৪৭ লাখ ৪০ হাজার। এই হিসাবের মধ্যে ১৯৪৬ সালের আগে যারা ভারতে রোজগারের জন্য বসবাস করত, তাদের একটি অংশকে রেজিস্টারভুক্ত করা হয়। এর কারণ হলো-উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি তহবিল গঠন করেছিল। সেখানে ভারতে আগে থেকে অবস্থান করা গরীব মানুষ রেজিস্টারভুক্ত হয়ে যাতে ক্ষতিপূরণ পেতে পারে সে উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে ভারত ভাগের আগে যারা পশ্চিমবঙ্গে রুটি-রুজির জন্য কর্মরত ছিলেন, তাদেরকে রেজিস্ট্রেশনের আওতাভুক্ত করা হয়নি।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যত মানুষ ভারতে আসে, তারচেয়ে কয়েক লাখ বেশি মানুষকে বিভিন্ন উপায়ে উদ্বাস্তু হিসেবে পুনর্বাসন করা হয়। যেমন-পশ্চিম পাকিস্তানের পাঁচ লাখ ৬৮ হাজার পরিবারকে মুসলমানদের পরিত্যক্ত জমিতে পুনর্বাসন করা হয়। শহরাঞ্চলে আরো চার লাখ ৩৫ হাজার পরিবারকে বাড়ি-ঘর, দোকান ইত্যাদিসহ পুনর্বাসন করা হয়। দুই লাখ পরিবারের প্রতিটি থেকে একজন করে চাকরি দেয়া হয়। তার মধ্যে ৮০ হাজার মানুষ চাকরি পান কেন্দ্রীয় সরকারে। সবকিছু মিলিয়ে সাহায্যপ্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২ লাখ ৮৫ হাজার। পরিবারপিছু মোট পাঁচজন সদস্য ধরলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা মোট উদ্বাস্তু পরিবারের সংখ্যা ছিল ৯ লাখ ৪৩ হাজার। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, উদ্বাস্তু পরিবারের চেয়ে বাড়তি তিন লাখ ৪২ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের খাতাপত্রের হিসাবে যাদের শহরাঞ্চলে পুনর্বাসন দেয়া হয়েছিল, শুধু তাদেরই দেখানো হয়। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে বিতরণ করা ২০ হাজার টাকা মূল্যের বাড়ি-ঘর ক্ষতিপূরণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কৃষিজমিও এই খাতে হিসাব করা হয়নি। গ্রামাঞ্চলে বিনামূল্যে ৬৫ হাজার বাড়ি দেওয়া হয়। শহরাঞ্চলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে বাড়ি ও দোকান দেয়া হয়েছিল প্রায় ১০ লাখ পরিবারকে। এই সংখ্যাটা ছিল মোট উদ্বাস্তু পরিবারের চেয়ে বেশি। দিল্লিতে ক্ষতিগ্রস্তের দাবিদার ছিল ৬০ হাজার। ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় ৯৮ হাজারকে। দিল্লিতে বাস্তুত্যাগীদের ১৪ হাজার ৫২ একর কৃষিজমি, ১৪ হাজার ৫০০টি বাড়ি, দোকান ও অন্যান্য সংস্থা ছিল। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়। এছাড়া ক্ষতিপূরণ খাতে আরো ৬০ কোটি টাকা খরচ করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে ১৯টি শহর নির্মাণ করা হয়। স্কুল, হাসপাতাল, বাজার ও শিল্প গড়ে তোলা হয়। শিল্পের কাঁচামাল জোগানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। সরকারি খাত থেকে ঋণ নেওয়া ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের আওতাভুক্ত করে ঋণ মওকুফ করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণ দাবি করার শেষ সময় ছিল ১৯৪৯ সাল। পরে ওই সময়সীমা বাড়িয়ে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত নেয়া হয়। অন্যদিকে একই সময়ে বাঙালি উদ্বাস্তুদের মধ্যে কয়েক লাখ মানুষের নাম রেজিস্টারভুক্ত করা হয়নি। যাদের নাম রেজিস্টারভুক্ত করা হয়েছিল তাদের মধ্য আবার ৫০ শতাংশ কোনো ধরনের সরকারি সাহায্য গ্রহণ করেনি।২৩

রণজিৎ রায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে যে বৈষমের কথা উল্লেখ করেছেন,এ বিষয়ে অনেক গবেষকেরই মতামত প্রায় এক। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা সব উদ্বাস্তুরা উচ্চবর্ণের মানুষ ছিলেন। এ বক্তব্য আংশিক সত্য। মূল ঘটনা ছিল পশ্চিম পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুরা ছিল প্রধানভাবে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার। ’৪৬-এর নির্বাচনে পাঞ্জাবে কংগ্রেস, পন্থিক আকালি দল ও ইউনিয়নিস্ট পার্টি মিলে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। ওই সরকারের সমর্থক হিসেবে হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ করা হয়। তাদের শ্রেণি অবস্থান যা-ই হোক না কেন, উদ্বাস্তুদের প্রধানাংশ ছিল স্বচ্ছল, তবে তাদের সবাই উচ্চবর্ণের মানুষ ছিলেন না। দাঙ্গার কবলে পড়ে পশ্চিম পাকিস্তানের বহু হরিজন উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। তাদের মধ্য থেকে পূর্ব পাঞ্জাব সরকার চার হাজার ৯০০টি পরিবারকে ৫৭০টি গ্রামে সাময়িকভাবে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। তাদেরকে জমি দেয়া হয় ৫০ হাজার একর। বিকানির রাজ্যের শ্রীগঙ্গানগরে চার হাজার হরিজন পরিবারকে বাড়ি করে দেয়া হয়। আহমেদাবাদে হরিজনদের জন্য ৩০০টি এক কামরার বাড়ি তৈরি করে দেয়া হয়। তিন হাজার উদ্বাস্তু হরিজনকে আহমেদাবাদে চাকরি দেয়া হয়। তবে এটি ঠিক, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের মধ্যে উচ্চ ও নিম্ন সম্প্রদায়ের ভেদাভেদ ছিল। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা হরিজনদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো সহযোগিতা করা হয়নি।২৪

প্রফুল্লকুমার জানান, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় মুসলমানদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাদের ফিরিয়ে দেয়ার জন্য ‘দেশত্যাগী সম্পত্তি আইন’ করা হয়। এর বাইরে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, দিল্লি, বিহার, ওড়িশা, অন্ধ, তামিলনাড়ু ও মহীশূরে দেশত্যাগী মুসলমানদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তি এক সঙ্গে করে একটি ক্ষতিপূরণ ভাণ্ডার গড়ে তোলে কেন্দ্রীয় সরকার। এই সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য ধরা হয় ১০০ কোটি টাকা। তার সঙ্গে আরো ৯১ কোটি টাকা অনুদান যুক্ত করে সমগ্র ভারতে দাঙ্গায় মুসলমানদের ফেলে যাওয়া সমস্ত সম্পত্তি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের জন্য এই ক্ষতিপূরণ ভান্ডারে যোগ করা হয়েছিল। যার মধ্যে ২০ হাজার টাকার কম মূল্যের খামার ও বাড়ি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। মুসলমানরা পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় ৬০ লাখ একর খামার জমি, ছয় লাখ ৫০ হাজার একর গ্রামীণ ঘর এবং অন্যান্য রাজ্যে ১০ লাখ একর খামার জমি ছেড়ে চলে যায়। শহরাঞ্চলে তিন লাখ দুই হাজার বাড়ি, দোকান, শিল্প ও অন্যান্য স্থাপনা ফেলে যায়। এসব সম্পত্তি পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের দেয়া হয়। তাছাড়া সরকার আরো দুই লাখ ২১ হাজার বাড়ি, দোকানএবং ১৯টি উদ্বাস্তু উপনগরী তৈরি করে দেয়। এ সব উপনগরীতে স্কুল, হাসপাতাল, বাজার এবং নতুন শিল্প স্থাপনের জায়গা ছিল। সব রকম আধুনিক সুযোগসহ ৩০টি আধুনিক কলোনি তৈরি করে দেয়। বিপুল পরিমাণ টাকা ব্যয় করে তৈরি করে চণ্ডীগড়। শুধু দিল্লিতেই ১৪ হাজার মুসলমানের বাড়ি উদ্বাস্তুদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। তিনি আরো জানান,পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যত উদ্বাস্তু এসেছিল ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি পরিবারকে।

আরো ৯১ কোটি টাকা অনুদান যুক্ত করে সমগ্র ভারতে দাঙ্গায় মুসলমানদের ফেলে যাওয়া সমস্ত সম্পত্তি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের জন্য এই ক্ষতিপূরণ ভান্ডারে যোগ করা হয়েছিল। যার মধ্যে ২০ হাজার টাকার কম মূল্যের খামার ও বাড়ি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তুদের তিন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ১৯৪৬ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৫৮ সালের মার্চ পর্যন্ত একটি গ্রুপ। তাদের সংখ্যা ছিল ৩২ লাখ। তারা পুরনো গ্রুপ হিসেবে পরিচিতি পান। এদের মধ্যে শতকরা ২৫ জন অর্থাৎ ৮ লাখ সরকারি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেয়ায় তারাই সরকারি পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় আসেন। বাকি ২৪ লাখ, যারা উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেননি, তাদের মধ্যে ১৫ লাখ টাইপ লোন পেয়েছিল অর্থাৎ, বাস্তুভিটা কেনার জন্য ঋণ, কৃষি জমি কেনার জন্য ঋণ, লাঙল, গরু, গৃহনির্মাণ ও ছোটখাটো ব্যবসার জন্য ঋণ। শেষ পর্যন্ত ক্যাম্প ও অক্যাম্প মিলিয়ে ২৩ লাখ মানুষ কোনো না কোনোভাবে পুনর্বাসন সহায়তা পায়। বাকি ৯ লাখ কোনো ধরণের পুনর্বাসন সহায়তা পায়নি। তাদের পুরনো উদ্বাস্তু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা নিজেদের জন্য চার লাখ ৪৩ হাজার বাড়ি তৈরি করে। তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান ছিল গ্রাম ও শহরের প্রতিটি বাড়ির জন্য যথাক্রমে ৫০০ ও ১২০০ টাকা। তবে দুই/তিন বছর ধরে কিস্তিতে এ টাকা দেয়া হয়। সরকার তাদের জন্য মাত্র ১১ হাজার বাড়ি তৈরি করে দেয়।

১৯৫৮ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে আবার অনেক উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আসেন। তাদের সংখ্যা প্রায় তিন লাখ। সরকার তাদের উদ্বাস্তু হিসেবে স্বীকার করেনি। শরণার্থী হিসেবে তাদের নাম তালিকাভূক্ত করা হয় না। তারা কোনো সরকারি সাহায্যও পায়নি।

১৯৫৮ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে আবার অনেক উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আসেন। তাদের সংখ্যা প্রায় তিন লাখ। সরকার তাদের উদ্বাস্তু হিসেবে স্বীকার করেনি। শরণার্থী হিসেবে তাদের নাম তালিকাভূক্ত করা হয় না। তারা কোনো সরকারি সাহায্যও পায়নি।

১৯৬৪ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৭১ সালের মার্চের মধ্যে যারা পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেন,তাদের আবার নতুন উদ্বাস্তু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব অনুযায়ী, তাদের সংখ্যা ৪০ লাখ। পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে তাদের শর্ত দেয়া হয়। যদি তারা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যায় তাহলে সরকারি পুর্নবসাসন সহায়তা পাবে। ছয় লাখ মানুষ বাইরে যেতে অস্বীকার করে। ফলে তারা সরকারি পুনর্বাসন সহায়তার বাইরে থেকে যায়।

উদ্বাস্তুদের জন্য অশোকনগর, তাহেরপুর, গয়েশপুর, হামিদপুর ও খোসবাস মহল্লায় পাঁচটি উপনগর তৈরির পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। তার একটিও তৈরি করা হয়নি। মূলত পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেয়া ৩২ লাখ পুরনো উদ্বাস্তুর মধ্যে মাত্র ৮ লাখ পূর্ণ সরকারি সহায়তা পায়।

উদ্বাস্তুদের জন্য অশোকনগর, তাহেরপুর, গয়েশপুর, হামিদপুর ও খোসবাস মহল্লায় পাঁচটি উপনগর তৈরির পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। তার একটিও তৈরি করা হয়নি। মূলত পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেয়া ৩২ লাখ পুরনো উদ্বাস্তুর মধ্যে মাত্র ৮ লাখ পূর্ণ সরকারি সহায়তা পায়।

অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের ৯৮ শতাংশ সরকারি ক্যাম্পে ছিল। তারা সবাই পুনর্বাসন সহায়তা পায়। পশ্চিম পাকিস্তানিদের উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলো মাত্র দুই বছর স্থায়ী হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের ক্যাম্পে ডোল সাহায্য দিয়ে রাখা হয় ১৪ বছর। ফলে পূর্ব পকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের জন্য ত্রাণেই বেশি টাকা ব্যয় হয়। পুনর্বাসনের জন্য নয়। পশ্চিম পাকিস্তানে উদ্বাস্তুদের জন্য ত্রাণ খাতে দুই বছরে ব্যয় করা হয় ৬৯ কোটি ৭৮ লাখ টাকা। পশ্চিমবঙ্গের পুরনো ৩২ লাখ উদ্বাস্তুদের মধ্যে ৮ লাখের জন্য ১৪ বছরে ত্রাণ খাতে ব্যয় করা হয় ৯৬ কোটি ৭৩ লাখ টাকা। বাকি ১২১ কোটি টাকা ব্যয় করা হয় পুনর্বাসন খাতে।২৫

অভিজিৎ দাশগুপ্ত এ প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন, দেশভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দিল্লিতে আসা উদ্বাস্তুরা কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকার ফলে বড় ধরনের রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা পেয়েছিল। তার ফলাফল বিস্তৃত হয় ভোটের রাজনীতিতে। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনের সময় থেকে উদ্বাস্তুরা কংগ্রেসের ভোট ব্যাংক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ভোটের রাজনীতিতে তারা জনসঙ্ঘ বা হিন্দু মহাসভার বিপক্ষে অবস্থান নেয়। ১৯৫৭ সাল থেকে দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক হিন্দু রাজনৈতিক দলের ভোট কমতে থাকে।২৬

অভিজিৎ দাশগুপ্ত তাঁর গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক হাজির করেছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তুদের চার ভাগে ভাগ করেছেন।

ক. প্রথম ভাগে রয়েছে তারা যারা দেশভাগের পর নিজেদের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি অথবা বিনিময় করে যে পুঁজি পায় সেটা বেসরকারি শিল্পে পুনর্বিনিয়োগ করে। তারা অল্প সময়ের মধ্যে স্থানীয় জনসমষ্টির অঙ্গ হয়ে যায়। এরা সংখ্যায় ছিল অল্প।

খ. দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ, যারা সরকারি চাকরি ও সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে উঠে দাঁড়ায়। তারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হওয়ার পরপর তাৎক্ষণিকভাবে দেশ ছেড়েছিল। ফলে তাদের হাতে কোনো উল্লেখযোগ্য পুঁজি বা সম্পদ ছিল না। তাদের সংখ্যাটা ছিল বড়।

গ. তৃতীয় ভাগে রয়েছে নিম্ন আয়ের মানুষ, যারা ব্যাঙের ছাতার মতো যেখানে-সেখানে গড়ে উঠা কলোনিগুলোতে আশ্রয় নেয়। ফলে সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে তাদের মর্যাদা অনেক নিচে নেমে যায়। তারা সরকারের কাছ থেকে কোনো রকম সাহায্য পায়নি। সরকারি সাহায্য ছাড়াই তাদের দিন কাটতে থাকে।

ঘ. শেষ ভাগে ছিল লাখ লাখ বিস্থাপিত মানুষ। তারা ছিল কৃষক ও কৃষি শ্রমিক। সামাজিক বর্গের দিক থেকে অচ্ছুৎ অথবা নিম্নবর্গের হিন্দু। নমঃশূদ্র, মাহিষ্য, সদগোপ ও রাজবংশী। এরা গিয়ে উঠে বিভিন্ন শিবির ও পুনর্বাসনকেন্দ্রে। তাদেরকে সরকারিভাবে ওড়িশা, বিহার, আন্দামান বা অন্য জায়গার যাওয়ার জন্য বলা হয়।

তিনি পশ্চিমবঙ্গে যে সব উদ্বাস্তু আসেন, রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের মধ্যে যে বিভাজন করা হয় সেটাও উল্লেখ করেছেন। তাদেরকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন তিনি।

ক. যারা ১৯৫১-এর মার্চের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আসে, তাদেরকে আদমশুমারির খতিয়ানভুক্ত করা হয়। আদমশুমারির সময় তারা নিজেদের স্বেচ্ছায় উদ্বাস্তু হিসেবে ঘোষণা করেছিল।

খ. যারা ১৯৫১-এর মার্চ থেকে ১৯৫২-এর অক্টোবরের মধ্যে আসে। তাদের জন্য সীমান্তে দেওয়া কাগজই প্রমাণপত্র হিসেবে গণ্য করা হলো।

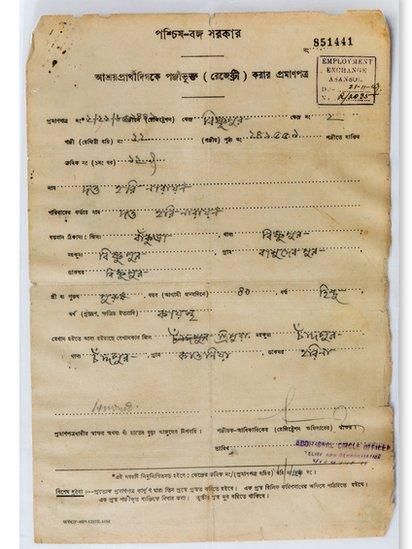

গ. যারা ১৯৫৪-এর শেষ দিকে আসতে থাকে, তাদের দেয়া হয় অভিবাসন প্রশংসাপত্র। এটিই ছিল তাদের প্রামাণিক দলিল। এই অভিবাসন প্রশংসা চালু করার মূল কারণ ছিল ‘নাগরিকদের’ থেকে ‘অনাগরিকদের’ পার্থক্য করা। তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে কি হবে না তা পরে বিবেচিত হবে বলে সেদিন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

তিনি পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করা উদ্বাস্তুদের তালিকাভুক্ত করার ক্ষেত্রে আর একটি দিক উল্লেখ করেছেন। সেটি হলো, ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে উদ্বাস্তুদের প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে অনেক কম দেখানো হয়। এর কারণ ছিল পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পরিস্থিতি খুব বেশি মারাত্মক নয়, এই বার্তাটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। ফলে পুনর্বাসন খাতে পশ্চিমবঙ্গের জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ছিল খুব কম। শাসক পার্টি ও তার নেতারা উপলব্ধি করেছিল, পশ্চিমাঞ্চলের উদ্বাস্তুদের বরাদ্দ বেশি হলে তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভোটব্যাংক হয়ে উঠবে। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে সেটিই ঘটেছিল। ২৭

উদ্বাস্তুদের দাবি আদায়ের লড়াই

কলকাতায় পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা যাওয়ার পর প্রথমেই জনবিন্যাসের একটি পরিবর্তন ঘটে। আগে কলকাতার স্থানীয় বাঙলিদের চেয়ে অবাঙালি জনসংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচ শতাংশ কম। পূর্ব বাংলা থেকে উদ্বাস্তুরা যাওয়ার পর সেই জনবিন্যাস পাল্টে যায়।

প্রথম পর্যায়ে উদ্বাস্তুরা বালিগঞ্জ লেকের পাড়, যোধপুর, শাহপুর, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, দূর্গাপুর এবং ধর্মতলায় সেনাবাহিনীর পরিত্যক্ত ক্যাম্প দখল করে নেন। কিছু পরিত্যক্ত বাড়িও। পরিকল্পিতভাবে প্রথম কলোনি গড়ে ওঠে দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুরে। যাদবপুরের কিছুটা দক্ষিণে সামরিক বাহিনীর একটি পরিত্যক্ত ওয়ারলেস হাউস ছিল। সেটিই দখল করেন উদ্বাস্তুরা। পরে এই কলোনির নাম দেওয়া হয় বিজয়গড়। এ কলোনি প্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী সন্তোষ দত্ত ও ধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী। তাদের সঙ্গে ছিলেন, শম্ভু গুহঠাকুরতা, কালু সেন, আশিস দেবরায়। পরে এ ক্যাম্প দখলের প্রক্রিয়ার নাম দাঁড়ায় জবরদখল কলোনি।

১৯৪৮ সালে এই জবরদখল কলোনিতে প্রথম একটি প্রাইমারি স্কুল গড়ে তোলেন উদ্বাস্তুরা। তার নামকরণ হয় বাণীবিদ্যাপাঠ। প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করতে বাইরে থেকে আসতেন গৌরী ঘোষ দস্তিদার ও সন্ধ্যা সেন। ১৯৪৯ সালের ৬ জানুয়ারি একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। নামকরণ হয় ‘যাদবপুর বাস্তুহারা বিদ্যাপীঠ’। পরে এই প্রতিষ্ঠানটি দুইভাগে বিভক্ত করে নাম রাখা হয় বিজয়গড় বিদ্যাপীঠ বালক ও বিজয়গড় বিদ্যাপীঠ বালিকা।এই স্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন সন্তোষ দত্ত। পরে শম্ভু গুহের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠে বিজয়গড় আদর্শ বিদ্যালয়। মণি পাল গড়ে তোলেন বিজয়গড় আর্দশ নিকেতন। ১৯৫০ সালের ২ নভেম্বর বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ। এর আগে ১৯৪৮ সালে খুবই স্বল্প পুঁজি নিয়ে গড়ে উঠে বিজয়গড় বাজার। ’৪৯ সালে খোলা হয় ডাকঘর। ’৫০ সালেএকটি চিকিৎসালয় ও ’৫২ সালে প্রসূতি সদন। এখানে উল্লেখ করা দরকার এই বিজয়গড় কলোনি গড়ে ওঠার সময় যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বর্তমানের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যক্ষ ত্রিগুনা সেন ও তার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।২৮ মোদি সরকারের নয়া নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষর্থীদের যে প্রতিবাদ গড়ে তোলেন তার যোগসূত্র কিন্তু এখানে।

এই বিজয়গড় কলোনি গড়ে ওঠার সময় যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বর্তমানের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যক্ষ ত্রিগুনা সেন ও তার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।২৮ মোদি সরকারের নয়া নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষর্থীদের যে প্রতিবাদ গড়ে তোলেন তার যোগসূত্র কিন্তু এখানে।

উদ্বাস্তুরা যখন প্রথম বিজয়গড় কলোনি গড়ে তোলেন তখন কলকাতা শহরের আয়তন বৃদ্ধির দিকে নজর রেখে কিছু জমি ব্যবসায়ী, ধনী ব্যক্তিরা অল্প দামে জমি কিনে রেখেছিলেন। তার সঙ্গে বিভিন্ন রাজা ও মহারাজাদের কলকাতা শহরের আশেপাশে এস্টেটস ছিল। এসব জমি ছিল অব্যবহৃত। পরে এসব জমি দখল করে বিজয়নগর, শহিদনগর, কল্যাণগড়, আজাদগড়, গান্দীনগর, মিলনগড় নামে কয়েক’শ জবরদখল কলোনি গড়ে ওঠে। কলোনি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সংযুক্তি বাস্তুহারা পরিষদ, নিখিলবঙ্গ বাস্তুহারা কর্মপরিষদ, প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির সারা বাংলা বাস্তুহারা সংসদ, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাস্তুহারা কল্যাণ পরিষদসহ অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। মেঘনাথ সাহা গঠন করেন- পূর্ববঙ্গ রিলিফ কমিটি।

মূলত পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে সব কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ও সমর্থকরা পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু হিসেবে ১৯৫০ এর দশকের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গে যান, তারাই প্রধানভাবে এসব কমিটির সদস্য হন, জমি দখল ও কলোনি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। ওই সময় কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসুসহ অন্যান্য বাম রাজনৈতিক নেতারা গোটা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হন। প্রথম পর্যায়ে ২৯ হাজার ৮৫৬টি পরিবারের ১ লাখ ৫০ হাজার মানুষকে নিয়ে ১৪৯টি জবরদখল কলোনি গড়ে ওঠে। তারা জমি দখলে নেন ২৩ লাখ ৯০ হাজার ৪৯ একর। জমি দখলের ক্ষেত্রে জমিদারি প্রথা বিলোপ ও ভূমি সংস্কারের দাবি সামনে রাখা হয়। পশ্চিমবঙ্গের ভূমিহীন কৃষকরাও চাইলে জমি দখলের কর্মসূচিতে শামিল হতে পারে, এ প্রস্তাবও রাখা হয়। উদ্বাস্তুদের জমি দখলের কর্মসূচি বাস্তবায়নে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যাওয়া উচ্চবর্ণের মানুষরা অংশ নেননি। এ জমি দখল নিয়ে বহু মামলা হয়েছে। পুলিশি হামলা হয়েছে। আবার উদ্বাস্তুরা মাসের পর মাস মিছিল মিটিং করে কলকাতা শহরকে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন। তাদের হয়ে কলকাতার বড় বড় উকিল আইনি লড়াই করেছেন। পরে এসব কলোনিকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। উদ্বাস্তুদের দাবির মুখে তাদের ভোটাধিকার দেয়া হয়। তারা ভোটাধিকার পাওয়ার পরও অনেক আন্দোলন সংগ্রাম করেন। তার মধ্য দিয়েই কিন্তু এক সময় পশ্চিমবঙ্গে বামদের শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে ওঠে।২৯ পরে অবশ্য অনেক দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। সেই আলোচনায় আপাতত যাচ্ছি না।

মূলত পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে সব কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ও সমর্থকরা পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু হিসেবে ১৯৫০ এর দশকের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গে যান, তারাই প্রধানভাবে এসব কমিটির সদস্য হন, জমি দখল ও কলোনি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। ওই সময় কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসুসহ অন্যান্য বাম রাজনৈতিক নেতারা গোটা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হন।

ভারতের নৃবিজ্ঞানী পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রফুল্লকুমারের প্রান্তিক মানব পাঠ করে পশ্চিমবঙ্গের বামরাজনীতি ধারা উল্লেখ করতে গিয়ে বলছেন, পশ্চিমবাংলায় [উদ্বাস্তু আন্দোলন] বাম রাজনীতি হবে মুসলিম কিংবা হিন্দুজাতীয়তাবাদ বিরোধী, ধর্মনিরেপেক্ষ, শ্রমিক-কৃষিক-মধ্যবিত্ত শ্রেণির ঐক্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, সংকীর্ণ জাতি-ধর্ম পরিচয়ের ঊর্ধ্বে। বাম রাজনীতির এই অবয়বটা তৈরি হয় কলকাতা আর তার উপকণ্ঠে উদ্বাস্তু আন্দোলনের মধ্যে।৩০ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এই ধারাটাই কিন্তু কমবেশি প্রতিষ্ঠিত। এটি গড়ে উঠেছিল পূর্ববঙ্গ থেকে যাওয়া কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীদের উদ্বাস্তু হিসেবে আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

ভারতের রাজনীতিতে বিজেপি ও মোদির উত্থান

ভারতের রাজনীতিতে বিজেপির উত্থান নিয়ে কথা বলতে গেলে হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ নিয়ে আলোচনাটা জরুরি। কিন্তু তার প্রেক্ষাপট এত দীর্ঘ যে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা তুলে ধরা সম্ভব নয়। ফলে খুব সংক্ষেপে শুধু পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে কিভাবে এ দলটি উঠে এসেছে তার কিছু তথ্য এখানে উল্লেখ করব।

১৯৪০-এর দশক থেকে হিন্দু মহাসভা ও আরএসএস-এর সঙ্গে ভারতীয় সমাজ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও দেশভাগ নিয়ে গান্ধীর বিরোধ শুরু হয়। এই বিরোধকে কেন্দ্র করে হিন্দু মহাসভা ও আর এস এস তাদের প্রভাব হারাতে থাকে। যার রেশ ধরে গান্ধীকে হত্যা করা হয়। গান্ধী হত্যার পর সভাকর, গোলাওয়ালকর ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নেতাসহ ১৭ হাজার কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। আরএসএসকে একটি সময় পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৬০-এর দশকে মধ্যপ্রদেশ, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে তারা সোশ্যালিস্ট পার্টিগুলোর সঙ্গে জোট গঠন করে রাজ্যের নির্বাচনে অংশ নেয় ও কিছুটা সফল হয়। সরকার গঠনে অংশগ্রহণ করতে থাকে। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী ভারতে জরুরি অবস্থা জারি করলে, তারা বড় দলগুলোর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক মঞ্চ গঠন করে। এ সময় আরএসএস তত্ত্বাবধানে থাকা ভারতীয় জনসংঘ, কংগ্রেস(ও) এবং লোকদল মিলে তৈরি হয় জনতা পার্টি। ১৯৭৭ সালে জনতা পার্টি লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ করে। মোরারজি দেশাই প্রধানমন্ত্রী হন। আরএসএস-এর প্রতিনিধি হিসেবে অটলবিহারি বাজপেয়ি হন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। আড়াই বছরের মধ্যে এ সরকার ভেঙে যায়। ১৯৮০ সালে আরএসএস তাদের পূর্ণনিয়ন্ত্রণে ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি তৈরি করে। ১৯৮৪ সালের অষ্টম লোকসভা নির্বাচনে দুটি আসন পায়। ১৯৮৭ সালে আরএসএস ও বিজেপির মধ্যে সংযোগ গড়ে তোলার জন্য মোদিকে গুজরাট রাজ্য কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক পদে বসানো হয়। ১৯৮৯ সালের নির্বাচনে বিজেপি ৮৬টি আসন পায়। আরএসএস-এর জন্মের পর এটিই ছিল ভারতে রাজনীতিতে তাদের বড় সাফল্য। এরপরে ১৯৮৯ সালে আরএসএস-এর প্রধান সংযোগ রক্ষাকারী হিসেবে মোদিকে বিজেপির জাতীয় সম্পাদক পদে বসানো হয়।

১৯৮০ সালে আরএসএস তাদের পূর্ণনিয়ন্ত্রণে ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি তৈরি করে। ১৯৮৪ সালের অষ্টম লোকসভা নির্বাচনে দুটি আসন পায়। ১৯৮৭ সালে আরএসএস ও বিজেপির মধ্যে সংযোগ গড়ে তোলার জন্য মোদিকে গুজরাট রাজ্য কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক পদে বসানো হয়। ১৯৮৯ সালের নির্বাচনে বিজেপি ৮৬টি আসন পায়। আরএসএস-এর জন্মের পর এটিই ছিল ভারতে রাজনীতিতে তাদের বড় সাফল্য। এরপরে ১৯৮৯ সালে আরএসএস-এর প্রধান সংযোগ রক্ষাকারী হিসেবে মোদিকে বিজেপির জাতীয় সম্পাদক পদে বসানো হয়।

১৯৮৯ সালে চীন বাজার সমাজতন্ত্র নামে এক তত্ত্বায়ন হাজির ও বাস্তবায়ন শুরু করে। ১৯৯০ সালে পূর্ব ইউরোপের কিছু রাষ্ট্রসহ রাশিয়ায় সোভিয়েত মডেলের সমাজতন্ত্রের পতন ঘটে। ১৯৯০ সালে আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো যৌথভাবে ইরাক দখলের যুদ্ধ শুরু করে। ’৯০ সালেই আদভানির নেতৃত্বে সঙ্ঘ পরিবার ভারতে রথযাত্রার কর্মসূচি হাতে নেয়। ১৯৯২ সালে সঙ্ঘ পরিবারের হাতে বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয় এবং এর মধ্যে দিয়ে বিজেপির পক্ষে একটি অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়। ১৯৯৬ সালে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির আসন সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। বিজেপি প্রথম ভারতের কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে প্রধানমন্ত্রীর পদ দখল করে। প্রধানমন্ত্রী হন অটল বিহারি বাজপেয়ি। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে। তবে এক বছরের মধ্যে দ্বাদশ লোকসভা ভেঙে যায়। এই এক বছরের মধ্যেই বিজেপি জোট জাতীয়তাবাদ হিসেবে হিন্দুত্ববাদকে একটি নতুন মাত্রা দেয়। এ সময় ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে পারমাণবিক বোমা পরীক্ষার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কারগিল যুদ্ধ হয়। দুই দেশেই যুদ্ধোন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ে। উগ্র ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের পরিবেশ আরো দৃঢ় হয়। তার ফলাফল হিসেবে ’৯৯ সালের ত্রয়োদশ নির্বাচনে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি জোট কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন ও সরকার গঠন করে। এই সময়ে এ জোট ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাটে রাজ্য সরকারও গঠন করে।

২০০১ সালে গুজরাটে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয় ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি সামাল দিতে অপারগ হয়ে তৎকালীন গুজরাটে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী কেন্ডভাই প্যাটেল পদত্যাগ করেন। সঙ্ঘের নির্দেশে নরেন্দ্র মোদি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন। ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঘটে গুজরাটে ভয়াবহ গণহত্যার ঘটনা। মুসলিম সম্প্রদায়ের কয়েক হাজার মানুষ খুন হন। ভারতজুড়ে মোদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। মোদি গুজরাটের রাজ্য সরকার ভেঙে নির্বাচন দেন। নির্বাচনে বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় ও সরকার গঠন করে।৩১ গুজরাট হত্যাকাণ্ডে মোদি তার সাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তি মুছে ফেলতে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির সংখ্যালঘু নেতা হিসেবে গুজরাটের মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতা মুক্তার আব্বাস নাকভি এবং রাজ্য হজ কমিটির প্রধান ও রাজ্য ওয়াকাফ বোর্ডের প্রধানকে নিয়ে সারা গুজরাট সভা করেন। এর ফল হিসেবে মুসলিমপ্রধান ১২টি আসনের মধ্যে বিজেপি আটটিতে জয়লাভ করে।৩২ ২০০২ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত গুজরাটে রাজ্যসভার নির্বাচনে মোদি চারবার নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী হন। ২০১৪ সালে ভারতের লোকসভা নির্বাচনে মোদির নেতৃত্বেই বিজেপি বা এনডিএ কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে। ভারতের রাজনীতিতে বিজেপির উত্থান চলছেই।৩৩ ২০১৯ সালের নির্বাচনেও একক সংখ্যগরিষ্ঠতা পায়। তবে রাজনীতিতে মোদির উত্থানের পেছনে বিজেপি অনেক অর্থ ব্যয়সহ বিদেশি সংস্থা নিয়োগের কথা বলা হয়। ২০০৭ সালে গুজরাট নির্বাচনের আগে নিয়োগ করা হয়েছিল মার্কিন প্রচার সংস্থা এপিসিও ওয়ার্ল্ডওয়াইডকে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ব্যক্তি মোদির ইমেজ গড়ে তুলতে ব্যয় করা হয় পাঁচ হাজার কোটি টাকা।৩৪

২০১৪ ও ২০১৯ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বিজেপি ঘোষণা করে,যদি তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় তাহলে নাগরিকত্ব আইনে (১৯৫৫) পরিবর্তন এনে সারা দেশে তা বাস্তবায়ন করা হবে। ২০১৯ সালের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর ওই বছরের ১১ ডিসেম্বর ভারতের বিধানসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাস করে। বিল পাস হওয়ার আগে মধ্যরাত পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশনের পর রাজ্যসভায় দীর্ঘ বিতর্ক হয়। পরে লোকসভায় ৩১১-৮০ ও রাজ্যসভায় ১২৫-৯৯ ভোটে নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন বিল ২০১৯ পাস হয়। তারপরই পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশসহ সাতটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দেন, তাদের রাজ্যে এনআরসি প্রয়োগ করা যাবে না। সিএএর ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, রাজস্থানসহ বেশ কিছু রাজ্য তাদের বিধানসভায় এ আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাস করেছে।৩৫

লোকসভায় ৩১১-৮০ ও রাজ্যসভায় ১২৫-৯৯ ভোটে নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন বিল ২০১৯ পাস হয়। তারপরই পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশসহ সাতটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দেন, তাদের রাজ্যে এনআরসি প্রয়োগ করা যাবে না। সিএএর ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, রাজস্থানসহ বেশ কিছু রাজ্য তাদের বিধানসভায় এ আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাস করেছে।

তৃণমূলের মুখপাত্র ও প্রবীণ আইনজীবী বিশ্বজিৎ দেব এ প্রশ্নে জানান, নাগরিকত্ব কেন্দ্রের তালিকাভুক্ত বিষয়। কেন্দ্র যখন সিএএ ও এনআরসি করার ঘোষণা দিয়েছে তখন সংবিধানের ২৫৬তম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ওই আইন রাজ্যেও বলবৎ হবে। সংবিধানের ২৪৫তম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কোনো রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় ওই আইন বাস্তবায়নে বাধা দিতে পারে না। এ প্রশ্নে কেন্দ্র সংসদে নয়া নাগরিকত্ব আইন এনে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে আসা অমুসলিম শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেয়ার কথা বলেছে। এখন কেন্দ্রকেই এই আইন কার্যকর করতে হবে। এখানে রাজ্যের কোনো ভূমিকাই নেই।৩৬

শাহিনবাগ আন্দোলন ও দিল্লির গণহত্য্য

নতুন নাগরিকত্ব আইন লোকসভায় পাস হওয়ার পর ২০১৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা তার প্রতিবাদে মাঠে নামেন। তাদের বিক্ষোভ সামাল দিতে দিল্লি পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়। আহত হন ৬৩ জন শিক্ষার্থী। জামিয়া মিলিয়ার শিক্ষার্থীরা যখন আন্দোলনে নামেন ঠিক একই সময়ে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া এবং শিক্ষকেরাও বিক্ষোভ করেন। ১৪৪ ধারা ভাঙার অপরাধে ২০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এক পর্যায়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ হোস্টেলে প্রবেশ করে ও শিক্ষার্থীদের নিপীড়ন করে। এ দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের পর জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও আন্দোলনে নামেন। তারাও নিপীড়নের শিকার হন। দিল্লির শিক্ষার্থীরা মাঠে নামার পরপর ভারতের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসমাজও প্রতিবাদে শামিল হন। যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৪ ডিসেম্বর যখন জামিয়া ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশি নিপীড়ন হয়, তার প্রতিবাদে ১৫ ডিসেম্বর শাহিনবাগ আন্দোলন গড়ে ওঠে। সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে ওই আন্দোলনের খবর বিশ্বের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়লে তা প্রতিবাদের একটি মডেল হয়ে ওঠে। যেমন ‘পার্ক সার্কাসের শাহিনবাগ’, ‘নাগপুরের শাহিনবাগ’,‘পলাশির শাহিনবাগ’ ইত্যাদি।

১৪ ডিসেম্বর যখন জামিয়া ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশি নিপীড়ন হয়, তার প্রতিবাদে ১৫ ডিসেম্বর শাহিনবাগ আন্দোলন গড়ে ওঠে। সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে ওই আন্দোলনের খবর বিশ্বের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়লে তা প্রতিবাদের একটি মডেল হয়ে ওঠে। যেমন ‘পার্ক সার্কাসের শাহিনবাগ’, ‘নাগপুরের শাহিনবাগ’,‘পলাশির শাহিনবাগ’ ইত্যাদি।

মূলত শাহিনবাগের আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন দিল্লির নারীরা। অনেক গবেষকের ভাষায় রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের নারী ছিলেন তারা। ওইসব নারী কিন্তু কেউই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পোড় খাওয়া কর্মী বা নেত্রী ছিলেন না। কোনো রাজনৈতিক দলের নেতাও তাদের পরিচালনা করেননি। দিল্লি পুলিশের শত বাধা ও হাড় কাঁপানো ঠান্ডার মধ্যে তারা টানা ১০১ দিন তাদের প্রতিবাদ অব্যাহত রাখেন। শাহিনবাগের নারীদের প্রধান উদ্বেগ ছিল আসামের মতো সারা দেশে এনআরসি কার্যকর হলে কোটি কোটি মানুষ ‘না-নাগরিক’ হয়ে পড়বেন। তার প্রধান শিকার হবে ভারতের মুসলিম সমাজ। আন্দোলনরত নারীরা সেদিন জানিয়েছিলেন, যাদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়বে তাদের স্থান হবে ডিটেনশন ক্যাম্পে। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ হওয়ার কারণে তারা নিজের দেশে স্বাধীনভাবে আর বাস করতে পারবে কি-না সেই উদ্বেগ তাদের ভাবিয়ে তুলেছে। নাগরিকত্ব না থাকলে তো মানুষের অন্য কোনো অধিকারই থাকে না। শিক্ষা, চাকরি, চিকিৎসা, ব্যবসা ও সম্পত্তি ভোগের অধিকার তারা হারাবেন। আসামে ঠিক এটিই ঘটেছে। এই ভয়াবহ বিপদের হাত থেকে বাঁচতে শাহিনবাগের পাশাপাশি ভারতের বিপুলসংখ্যক ধর্মনিরপেক্ষ, মানবিক চেতনাসম্পন্ন ও গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষ এনআরসি,সিএএ,এনপিআরের বিরোধিতায় মাঠে নামেন, ভারতের নানা প্রান্তে শাহিনবাগ মডেলে প্রতিবাদ গড়ে ওঠে। মফস্বল, ছোট শহর, গঞ্জ, বড় শহরে যে যেখানে পেরেছেন, সংগঠিত করছেন শত শত শাহিনবাগ।

শাহিনবাগ আন্দোলন চলাকালে দিল্লির নির্বাচন শুরু হয়। ফল প্রকাশ হয় ১১ ফেব্রুয়ারি। এর দুই সপ্তাহের মধ্যে ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে টানা চারদিন দিল্লির রাস্তা রক্তাক্ত হয়। সংখ্যালঘু হিসেবে মুসলমানদের মসজিদ, অসংখ্য দোকান,বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পুড়িয়ে দেওয়া হয় তিনটি স্কুল। ৫০ জনের বেশি মানুষ নিহত হন।৩৭

ভারতের সংবিধানে ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব

ভারতের সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫ থেকে ১১-এই সাত অনুচ্ছেদে নাগরিকত্ব ঠিক করা, গ্রহণ ও বর্জনের মতো বিষয়গুলো রয়েছে। নাগরিকত্ব সংক্রান্ত সব খুঁটিনাটির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সরকার ও সংসদের হাতে। অর্থাৎ নাগরিকত্ব দেয়া অথবা কেড়ে নেয়া এ দুই ক্ষমতা সংসদের এক্তিয়ারভুক্ত। এ আইনগত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ১৯৫৫ সালে ভারতে প্রথম নাগরিকত্ব আইন তৈরি হয়।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস। আর দেশটিতে সংবিধান গৃহীত হয়েছে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি। এই সংবিধান গৃহীত হওয়ার দুই বছর আগে বা ১৯৪৮ সালে সংবিধান সভার সচিব পরিষদের ওপর দায়িত্ব ছিল ২১ বছর বা প্রাপ্তবয়স্ক সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা। সিদ্ধান্ত ছিল প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটেই ভারতের প্রথম নির্বাচিত সরকার গঠন করা হবে। এ ঘোষণার মধ্যে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রশ্নটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

সর্বজনীন ভোটার তালিকা করার সময় নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয় ১৯৪৮ সালে। খসড়া সংবিধানের ৫ ও ৬ নং ধারায় নাগরিকের সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে খুবই নমনীয় নীতি গ্রহণ করা হয়। ৫ (ক) ধারায় জন্মসূত্র ও বংশানুক্রমের বৈশিষ্ট্যকে প্রমাণ হিসেবে মেনে নিয়ে নাগরিক গণ্য করার বিধান রাখা হয়। ৫(খ) ধারায় এ সংজ্ঞাকে আরো বিস্তৃত করা হয়েছিল ১৯৪৮ সালের ভারত সরকারের আইনে। সেখানে ১৯৩৫ সালে বৃহত্তর ঔপনিবেশিক ভারতে জন্মগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা ভারতের নতুন সংবিধান প্রণয়নের সময় ভারতে বাস করেছেন তাদের সবাইকে নাগরিক হিসেবে গণ্য করার বিধান রাখা হয়। অর্থাৎ জন্মসূত্র, পূর্বসূরি ও বাসস্থান এই তিনটি বৈশিষ্ট্যকে নাগরিকত্ব গণ্য করার মানদণ্ড হিসেবে গৃহীত হয়। তবে ওই আইনে ১৯৪৮ সালের ৩১ মার্চের আগে যারা ১৮০ দিন ভারতে বাস করেছেন তাদেরই নাগরিক হিসেবে মেনে নেয়ার জন্য সার্কুলার জারি করা হয়। একই সঙ্গে নাগরিকত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সবচেয়ে সহজলভ্য প্রমাণপত্র হিসেবে পারিবারিক ঠিকুজিকেও মান্যতা দেয়া হয়। উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে ঘোষিত ১৮০ দিনের বিধান নিয়ে কিছু সংকট দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে উদ্বাস্তুরা স্থায়ীভাবে ভারতে বাস করবেন, এ মৌখিক ইচ্ছা প্রকাশকেই নাগরিকত্ব দেয়ার মানদণ্ড হিসেবে ধরা হয়। এসব আইনগত অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে সরকারি আমলা ও কর্মচারিরা প্রতিটি মানুষের বাড়িতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ, ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব ঠিক করেন। এসব সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের সংবিধান গৃহীত হয়। সংবিধানের ৫ থেকে ১১ নং ধারা এবং ১৯৫৫ সালের আইনে ভারতের নাগরিকদের নাগরিকত্বের বিষয়টি নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

১৯৫৫ সালের আইনই মূল নাগরিকত্ব আইন। সেখানে পাঁচটি প্রক্রিয়ায় মধ্য দিয়ে যেকোনো ব্যক্তি ভারতের নাগরিকত্ব পেতে পারেন। পরে ১৯৫৫ সালের আইনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয়েছে ১৯৮৫ ও ২০০৩ সালে।৩৮

উত্তরাধিকার সূত্রে নাগরিকত্বের আইনি কাঠামো

ভারতীয় সংবিধানের ৫নং ধারায় সংবিধান গৃহীত হওয়ার দিন থেকে কে বা কারা দেশটির নাগরিক হিসেবে গণ্য হবেন তা উল্লেখ করা হয়েছে।

৫ (এ) ধারায় বলা হয়েছে, ভারতে যে কেউ জন্মগ্রহণ করেছেন এবং স্থায়ীভাবে বাসবাস করছেন, তিনি ভারতীয় নাগরিক হবেন।

৫ (বি) ধারায় বলা হয়েছে, যে কারোর মা-বাবার মধ্যে অন্তত একজন ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন ও স্থায়ীভাবে বাস করছেন, তিনি ভারতীয় নাগরিক হবেন।

৫ (সি) ধারায় বলা হয়েছে, সংবিধান গৃহীত হওয়ার আগে থেকে যে কেউ অন্তত পাঁচ বছর ভারতে বসবাস করছেন, তিনি ভারতীয় নাগরিক হবেন। তাছাড়া ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনে ছিল ভারতের মাটিতে, ভারতীয় দূতাবাসে, ভারতের রেজিস্ট্রিকৃত জাহাজ অথবা প্লেনে যদি কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করে ওই শিশু ভারতের নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে।

১৯৮৬ সালে রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এবং ২০০৩ সালে বিজেপির প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ি নাগরিকত্ব আইনের ক্ষেত্রে কিছু নতুন শর্ত যুক্ত করেন। ১৯৫৫ সালের মূল নাগরিক আইনে বিষয়গুলো ছিল না। ৩৯

নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনী

নাগরিকত্ব আইনে যে সংশোধনী আনা হয়েছে তার দুটি পর্ব রয়েছে। ১৯৮৫ সালে রাজীব গান্ধী আমল এবং ২০০৩ সালে বাজপেয়ির আমলে।

১. রাজীব গান্ধীর আগে ছিল ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ থেকে ১৯৮৭ সালের ১ জুলাইয়ের মধ্যে ভারতে জন্মগ্রহণ করলে তিনি জন্মসূত্রে ভারতীয় নাগরিক হবেন। সংশোধনীতে বলা হয় ১৯৮৭ সালের ১ জুলাই এর পর থেকে ভারতে কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করলে ওই শিশুর মা-বাবার যেকোনো একজনকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে।

২০০৩ সালের ৩ ডিসেম্বরের বাজপেয়ির আমলের সংশোধনীতে বলা হয়, ভারতে জন্ম নিলে তিনি তখনই ভারতীয় নাগরিক হবেন যদি তার মা-বাবা উভয়ই ভারতের নাগরিক হন। অথবা উভয়ের একজন ভারতীয় ও অন্যজন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী না হন। অর্থাৎ ১৯৮৭ সালে প্রথম মা-বাবার একজনকে ভারতীয় নাগরিক হওয়ার শর্ত হিসেবে যুক্ত হয়েছিল ২০০৩ সালে ওই আইন আবার সংশোধন করে শর্ত যুক্ত করা হয় যে ভারতে জন্ম হওয়া শিশুর উভয়ের বাবা-মাকে ভারতীয় হতে হবে। অথবা উভয়ের একজন ভারতীয় এবং অন্যজন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হলে ওই শিশু নাগরিকত্ব পাবে না। অর্থাৎ মূল আইনে শর্ত আরোপ করে জন্মসূত্রে ভারতীয় নাগরিকত্বের অধিকার খারিজ করে দেয়া হয়।

রাজীব গান্ধীর আগে ছিল ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ থেকে ১৯৮৭ সালের ১ জুলাইয়ের মধ্যে ভারতে জন্মগ্রহণ করলে তিনি জন্মসূত্রে ভারতীয় নাগরিক হবেন। সংশোধনীতে বলা হয় ১৯৮৭ সালের ১ জুলাই এর পর থেকে ভারতে কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করলে ওই শিশুর মা-বাবার যেকোনো একজনকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে।

২০০৩ সালের ৩ ডিসেম্বরের বাজপেয়ির আমলের সংশোধনীতে বলা হয়, ভারতে জন্ম নিলে তিনি তখনই ভারতীয় নাগরিক হবেন যদি তার মা-বাবা উভয়ই ভারতের নাগরিক হন। অথবা উভয়ের একজন ভারতীয় ও অন্যজন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী না হন।

২০০৩ সালের বাজপেয়ির সংশোধনীতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকারা সেটাও ঠিক করে দেয়া হয়েছে। সংশোধনীতে বলা হয়েছে, যারা পাসপোর্ট-ভিসা বা অন্য অনুমতিপত্র ছাড়া অন্য দেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছে অথবা বৈধভাবে প্রবেশের পর বৈধতার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও ভারতে রয়েছেন,তারাই অনুপ্রবেশকারী।

২) নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫-এর ৪ নং ধারাটি হলো ভারতের বাইরে জন্মানো ব্যক্তিবিষয়ক সিটিজেনশিপ বাই ডিসেন্ট (বংশানুক্রমিক নাগরিকত্ব) ধারা। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে ১৯৯২ সালে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতের বাইরে জন্মানো কোনো ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারতেন, যদি জন্মের সময় তার বাবা ভারতীয় নাগরিক হন। পরে যে সংশোধনী আনা হয়েছে সেখানে বলা হয় ভারতে কারো জন্ম হলে তিনি নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারবেন, যদি জন্মের সময় তার মা-বাবার যেকোনো একজন ভারতীয় নাগরিক হন। এই সংশোধনী ছিল রাজীব গান্ধীর। বাজপেয়ির সংশোধনীতে বলা হয়েছে বাইরে জন্ম নেয়া সন্তান তখনই ভারতীয় নাগরিক হতে পারবেন যদি তারা মা-বাবা উভয়ই ভারতীয় নাগরিক হন অথবা একজন ভারতীয় অন্যজন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী না হন।

৩) নাগরিকত্ব অর্জনের আর একটি পথ হলো নথিভুক্তির মাধ্যমে নাগরিকত্ব লাভ। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তি যিনি ভারতের নাগরিক নন, আবার অবৈধ অনুপ্রবেশকারীও নন, তিনি যদি সাত বছর ভারতে বাস করেন তাহলে নথিভুক্তির মাধ্যমে নাগরিকত্বের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করতে পারবেন। সেই ব্যক্তি অবিভক্ত ভারতের বাইরে থাকলেও যেকোনো সময় আবেদন করতে পারবেন। কোনো ভারতীয়কে বিয়ে করে ভারতে এসে সাত বছর বৈধভাবে বসবাসের পর আবেদন করতে পারেন। যিনি পাঁচ বছর ধরে ওভারসিজ সিটিজেন অব ইন্ডিয়া কার্ড হোল্ডার, তিনি শেষ ১২ মাস ভারতে বসবাসের ভিত্তিতে পূর্ণ নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেন। ২০০৩ সালের আগে শর্ত হিসেবে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বিষয়টি ছিল না। সময়সীমা সাত বছরের পরিবর্তে পাঁচ বছর ছিল। পাকিস্তানসহ কমনওয়েলথ দেশের নাগরিকদের জন্য পাঁচ বছর বসবাসের শর্তও ছিল না। তখন যে কেউ অবৈধ অনুপ্রবেশকারীসহ সহজেই নথিভুক্তির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করতে পারতেন। এমনকি বিদেশি আইনে অনুমতিপত্র ছাড়া ভারতে প্রবেশের জন্য শাস্তি ভোগ করলেও নথিভুক্তির মাধ্যমে নাগরিকত্বের জন্য অবেদন করতে পারতেন। ২০০৩ সালের আইনে এসব অধিকার খারিজ করে দেয়া হয়।

৪) ভারতে নাগরিকত্বের জন্য আর একটি পদ্ধতি হলো স্বাভাবিকীকরণের মাধ্যমে নাগরিকত্ব অর্জন। যিনি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী নন, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি হিসেবে যিনি বিগত ১৫ বছরের মধ্যে ১২ বছর ভারতে ছিলেন যার মধ্যে আবার শেষ ১২ মাস ধারাবাহিকভাবে ভারতে থেকেছেন এবং যিনি সংবিধানের অষ্টম তফসিলের একটি ভাষা জানেন, তিনি স্বাভাবিকীকরণের প্রশংসাপত্র মঞ্জুর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করতে পারেন। ২০০৩ সালের আগে এ আইনেও অনুপ্রবেশের বিষয়টি ছিল না। পরে যুক্ত করা হয়েছে। ২০০৩ সালের আগে ১৫ বছরের জায়গায় ১৩ বছর এবং ১২ বছরের জায়গায় সময় ছিল ১০ বছর।৪০

পশ্চিম বাংলায় এনআরসি

পশ্চিমবঙ্গের এনআরসি নিয়ে কথা বলার আগে আর একটি বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। মোদি সরকার নয়া নাগরিকত্ব আইন বাস্তবায়নের ঘোষণা দিলে অনেকেই যে দাবিগুলো করেছেন তাহলো তাদের ভোটারকার্ড, প্যানকার্ড, আধারকার্ড, পাসপোর্ট, রেশনকার্ড এবং ভোটের তালিকায় নাম থাকায় তিনি ভোটার এবং ভারতের নাগরিক। কিন্তু ভারতের আইন অনুযায়ী এর কোনোটাই নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। নাগরিকত্বের প্রমাণ হচ্ছে নাগরিক সনদ যা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দফতরের অধীন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দফতরে আবেদন করে তা পেতে হয়। ২০০৩ সালের অ্যামেন্ডমেন্টে বলা হয়েছে যারা নাগরিকত্ব পাননি বা আবেদন করেননি তারা আর কোনো পথে নাগরিকত্বের আবেদন করতে পারবেন না। ভারতের সংবিধানে একটি কাট অফ ডেট আছে বা ভিত্তি বছর আছে। সেটি হলো ১৯৪৮ সালের ১৯ জুলাই। এই তারিখের আগে কেউ যদি ভারতে বসবাস করে থাকেন তাহলে তিনি ভারতের নাগরিক। তবে এখানে প্রমাণপত্র হিসেবে বাসস্থানের জমির দলিল দাখিল করতে হবে কারণ এটি সরকারি লিখিত দলিল। ’৪৮ সালের ১৯ জুলাইয়ের পরে কেউ ভারতে এলে তিনি ভারতের নাগরিক হতে পারবেন না যদি তিনি নাগরিকত্বের জন্য আবেদন না করে থাকেন। ২০০৩ সালের আইনের পর নতুন করে আবেদন করার সুযোগ নেই।

এবার পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গে আসা যাক। উপরের আলোচনায় অভিজিৎ দাশগুপ্তের কিছু পর্যালোচনা হাজির করেছি। তিনি উল্লেখ করেছেন, পূর্ববঙ্গ থেকে যাওয়া মানুষদের অনেকেই নিজেদেরকে শরণার্থী হিসেবে ঘোষণা দিয়ে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেননি। ১৯৫১-এর মার্চ থেকে ১৯৫২-এর অক্টোবরের মধ্যে যারা পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেন তাদের দেয়া হয়েছিল সীমান্তের কাগজ। এটি কিন্তু কোনো নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। যারা ১৯৫৪-এর শেষ দিকে ভারতে যান তাদের যে অভিবাসন প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়েছে সেটিও কিন্তু নাগরিকত্বের কোনো প্রমাণপত্র নয়।

পূর্ববঙ্গ থেকে যাওয়া মানুষদের অনেকেই নিজেদেরকে শরণার্থী হিসেবে ঘোষণা দিয়ে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেননি। ১৯৫১-এর মার্চ থেকে ১৯৫২-এর অক্টোবরের মধ্যে যারা পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেন তাদের দেয়া হয়েছিল সীমান্তের কাগজ। এটি কিন্তু কোনো নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। যারা ১৯৫৪-এর শেষ দিকে ভারতে যান তাদের যে অভিবাসন প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়েছে সেটিও কিন্তু নাগরিকত্বের কোনো প্রমাণপত্র নয়।

বাজপেয়ির আইনে বলা হয়েছে, ২০০৩ সালের ৩ ডিসেম্বরের পর ভারতে জন্ম হওয়া শিশুর বাবা মা উভয়কেই ভারতীয় হতে হবে। একজন ভারতীয় এবং অন্যজন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হওয়া চলবে না। ১৯৫৫ সালের মূল নাগরিকত্ব আইনে ভারতে জন্ম নিলেই তিনি ভারতীয় নাগরিক হতে পারতেন। সেখানে শর্ত আরোপ করে জন্মসূত্রে ভারতীয় নাগরিকত্বের অধিকারকেই কিন্তু খারিজ করে দেয়া হয়েছে। ২০০৩ সালের ৩ ডিসেম্বর তারিখের পর যারা ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে নিজের জন্মের সার্টিফিকেটসহ বাবা-মায়ের জন্মের সার্টিফিকেট দিয়ে প্রমাণ করতে হবে তার বাবা-মা দুইজনই ভারতীয়। এছাড়া ভারতীয় নাগরিক হিসেবে তারা কোনো অধিকার ও সুযোগ সুবিধা পাবেন না।

২০০৩ সালের আইনে অনুপ্রবেশকারীর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যারা অনুপ্রবেশকারী তারা কোনোভাবে কোনো পথে ভারতের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবে না, নাগরিকত্ব পাবে না। কে অনুপ্রবেশকারী? সেখানে বলা হয়েছে কোনো বিদেশি যদি পাসপোর্ট ভিসা বা এমন কোনো বৈধ অনুমতি ছাড়া ভারতে আসেন তিনি অনুপ্রবেশকারী। পাসপোর্টভিসা নিয়ে যদি কেউ আসেন কিন্তু থাকার অনুমোদিত সময় পারহয়ে যায় তাহলেও তিনি অনুপ্রবেশকারী। এই আইনের সবচেয়ে বড় জটিলতাটি কোথায়? ১৯৫০-এর দশক থেকে শুরু করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে প্রায় দেড় কোটি মানুষ গিয়েছেন। তার মধ্যে হাজার হাজার নারী-পুরুষের বিয়ে হয়েছে দুইবঙ্গ মিলিয়ে। তাদের কারো সন্তান কি নাগরিক অধিকার পাবেন? আর পরিবারে একজন অবৈধ অন্যজন বৈধ হলে তাদের কী হবে? অর্থাৎ এই মিশ্র পরিবারের যে কোনো একজনকে কিন্তু ডিটেনশন ক্যাম্পে থাকতে হবে। আসামে ঠিক এটাই ঘটেছে।

১৯৫০-এর দশক থেকে শুরু করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে প্রায় দেড় কোটি মানুষ গিয়েছেন। তার মধ্যে হাজার হাজার নারী-পুরুষের বিয়ে হয়েছে দুইবঙ্গ মিলিয়ে। তাদের কারো সন্তান কি নাগরিক অধিকার পাবেন? আর পরিবারে একজন অবৈধ অন্যজন বৈধ হলে তাদের কী হবে? অর্থাৎ এই মিশ্র পরিবারের যে কোনো একজনকে কিন্তু ডিটেনশন ক্যাম্পে থাকতে হবে। আসামে ঠিক এটাই ঘটেছে।

এবার আসা যাক সম্পত্তি বা জমির দলিল প্রসঙ্গে। যে-ই ভারতের নাগরিক হিসেবে দাবি করবে তাকে জমি বা সম্পত্তির দলিল দিতে হবে ১৯৪৮ সালের ভিত্তি বছরের। কারণ এটা ছাড়া তার পূর্বপুরুষ যে ভারতের নাগরিক তার প্রমাণ কি? জমির কাগজই হলো সরকারিভাবে লিখিত স্বীকৃতি। দীর্ঘ একটা সময় কিন্তু ভারতের মানুষের জন্য জন্মসনদ চালু হয়নি। ১৯৪৮ সালের ১৯ জুলাইয়ের পর পুর্ববঙ্গ থেকে যারা ভারতে গিয়েছেন তাদের কাছে কিন্তু ওই সময়ের জমি কেনার দলিল নেই।

নয়া আইনে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসিন্দাদের একাংশও কিন্তু বিপদে পড়বেন। তাদের সংখ্যা গবেষকদের মতে প্রায় দেড় কোটি। যেমন সুন্দরবন এলাকার লাখ লাখ মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচার তাগিদে এক দ্বীপ ছেড়ে অন্য দ্বীপে আশ্রয় নেন। নতুন প্রজন্মের যারা তাদের বাপ-দাদাদের জমি-জায়গা যে কতবার পানিতে তলিয়ে গিয়েছে তার কোনো হিসাব নেই। এ অঞ্চলে শত শত পরিবার রয়েছে, যাদের জমির দলিল, জন্মসনদ, স্কুল সনদ ইত্যাদির কিছুই নেই। এমনকি হুগলি নদীর দুই পাড়ে মানুষ অসংখ্যবার স্থান পরিবর্তন করে এখন ঠাঁই নিয়েছে নয়াচর দ্বীপে। হুগলি নদীতে কত হাজার পরিবারের জমি ও কাগজপত্র ভেসে গিয়েছে তার কোনো হিসাব নেই। একই অবস্থা গঙ্গা নদীর পাড়ে যাদের বসবাস তাদেরও। তারা বসতভিটা ও মালিকানার কাগজ দেখাবেন কীভাবে? তার কোনো বয়ান কিন্তু ২০০৩ সালের আইনে নেই। ফলে কলকাতায় আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের মত পশ্চিমবঙ্গের এসব আদি বাসিন্দারাওসংকট পড়তে পারেন নতুন আইনে।

সুন্দরবন এলাকার লাখ লাখ মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচার তাগিদে এক দ্বীপ ছেড়ে অন্য দ্বীপে আশ্রয় নেন। নতুন প্রজন্মের যারা তাদের বাপ-দাদাদের জমি-জায়গা যে কতবার পানিতে তলিয়ে গিয়েছে তার কোনো হিসাব নেই। এ অঞ্চলে শত শত পরিবার রয়েছে, যাদের জমির দলিল, জন্মসনদ, স্কুল সনদ ইত্যাদির কিছুই নেই।

বাজপেয়ির বিলের কোথাও উল্লেখ করা নেই যে, মুসলমানদের ভারত থেকে তাড়ানো হবে। আবার এটিও বলা নেই যে শুধু হিন্দুদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। বলা হয়েছে যে সব সংখ্যালঘু পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে ভারতে এসেছেন, সরকার তাদের শরণার্থী হওয়ার অধিকার দিবে। সে ক্ষেত্রে মুসলিমরা বাদ যাবে। কিন্তু নাগরিকত্ব পাওয়ার শর্ত অনুযায়ী তাদেরকে আগে শরণার্থী হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। আর শরণার্থী হিসেবে নিজেকে ঘোষণা দেয়ার অর্থ হলো তিনি অনুপ্রবেশকারী।৪১

বলা হয়েছে যে সব সংখ্যালঘু পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে ভারতে এসেছেন, সরকার তাদের শরণার্থী হওয়ার অধিকার দিবে। সে ক্ষেত্রে মুসলিমরা বাদ যাবে। কিন্তু নাগরিকত্ব পাওয়ার শর্ত অনুযায়ী তাদেরকে আগে শরণার্থী হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। আর শরণার্থী হিসেবে নিজেকে ঘোষণা দেয়ার অর্থ হলো তিনি অনুপ্রবেশকারী।

উদ্বাস্তু নেতাদের প্রতিক্রিয়া

২রা সেপ্টেম্বর ২০১৯ সালেরদৈনিক এই সময় পত্রিকায় মতুয়া ও নমঃশূদ্র সংগঠনের নেতারা এ প্রশ্নে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। তারা বলেন,পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি চালু হলে চার কোটি মানুষের নামই বাদ পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। আসামে এনআরসি করার সময়সীমা ছিল ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এনআরসির মাপকাঠি হলো ১৯৪৮ সালের ১৯ জুলাই। আসাম বাদে বাদবাকি রাজ্যের ক্ষেত্রে সে কথাই বলা হয়েছে ২০০৩ সালের আইনে। এই তারিখের পর যারা এসেছে তাদের অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর তকমা দেওয়া হয়েছে ওই আইনে। এতে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষের নাম বাদ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যাদের অধিকাংশই এসেছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে। পশ্চিমবঙ্গের নমঃশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান মুকুল বৈরাগ্যের বক্তব্য হলো, রাষ্ট্রপুঞ্জের হিসাব অনুযায়ী, ১৯৪৮ সালের পর পূর্ব পাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আনুমানিক ২ কোটি ৮৭ লাখ নমঃশূদ্র এসেছে। জেনারেল কাস্ট ধরলে এ সংখ্যা তিন কোটি ছাড়িয়ে যাবে। কীভাবে তারা তাদের নাগরিকত্বের প্রমাণ করবে? এ উদ্যোগ গৃহীত হলে গৃহযুদ্ধ বেঁধে যাবে। কারণ একবার বাধ্য হয়ে ভিটে-মাটি ছেড়ে এ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়েছে। আবার তাদের জীবন-জীবিকা ও সম্পত্তির ওপর আঘাত নেমে এলে কিছুতেই মানা হবে না।

পশ্চিমবঙ্গের নমঃশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান মুকুল বৈরাগ্যের বক্তব্য হলো, রাষ্ট্রপুঞ্জের হিসাব অনুযায়ী, ১৯৪৮ সালের পর পূর্ব পাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আনুমানিক ২ কোটি ৮৭ লাখ নমঃশূদ্র এসেছে। জেনারেল কাস্ট ধরলে এ সংখ্যা তিন কোটি ছাড়িয়ে যাবে। কীভাবে তারা তাদের নাগরিকত্বের প্রমাণ করবে?

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মতুয়া মহাসংঘের নেত্রী মমতাবালা ঠাকুর বলেন, এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে তার ব্যাপক প্রভাব পড়বে রাজ্যে। বিজেপি অবশ্য বলছে, ২০১৬ সালে লোকসভায় পেশ করা সংশোধিত নাগরিকত্ব বিলে ছয়টি ধর্মের মানুষ ১৯৪৮ সালের পরবর্তী সময়ে এলে তাদের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বলা হবে না; বলা হবে শরণার্থী।

সারা ভারত নমঃশূদ্র বিকাশ পরিষদের নেতারা জানান,এখানে যে পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে সেটি খুবই ভয়ঙ্কর ব্যবস্থা। কারণ যেসব শরণার্থীর নাম বাদ যাবে তারা নাগরিকত্বের জন্য ছয় বছর পর আবেদন করতে পারবে। কিন্তু এতদিন তারা ভারতীয় নাগরিক হিসেবে নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছে। শরণার্থী হিসেবে চিহ্নিত হলে সেসব সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। শরণার্থী হিসেবে (২০১৬ সালের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন) থাকতে পারলেও শিক্ষা, চাকরি, জমি ও বাড়ি কেনার অধিকার হারাবেন।

নাগরিকত্ব সুরক্ষা মঞ্চের আহ্ববায়ক হরিপদ বিশ্বাস জানান,শুধু ওপার বাংলা থেকে মানুষ কেন,এপার বাংলায় যারা ৫০০ বছর বাস করছে ওইসব পরিবারের অনেকেই প্রয়োজনীয় নথি দাখিল করতে পারবে না। যদিও মুকুল বৈরাগ্য ও মমতাবালা জানান, সুপ্রিম কোর্টে এ নিয়ে মামলা চলছে। এটি নিয়ে বেশি এগোতে পারবে না কেন্দ্র।

নাগরিকত্ব সুরক্ষা মঞ্চের আহ্ববায়ক হরিপদ বিশ্বাস জানান,শুধু ওপার বাংলা থেকে মানুষ কেন,এপার বাংলায় যারা ৫০০ বছর বাস করছে ওইসব পরিবারের অনেকেই প্রয়োজনীয় নথি দাখিল করতে পারবে না।

একই পত্রিকার ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে প্রকাশিত আর একটি খবরে বলা হয়, ১৯৫১ সালের প্রথম নাগরিকপঞ্জিতে যাদের নাম ছিল, তাদের বংশধরদের নাম তোলায় কোনো সমস্যা নেই। তবে সেই পঞ্জিতে বাপ, দাদু, ঠাকুরাদা, ঠাকুমার নাম ছিল কি-না, তা জানার সুযোগ আজকের নাগরকিদের বেশিভাগের নেই। সেই নথি রয়েছে সরকারের কাছে। ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী,১৯৪৮ সালের ১৯ জুলাইয়ের আগে থেকেই যে তাদের পূর্বপুরুষরা এ দেশে বাস করছে, সেই নথি জোগাড় করতেই এখন অনেকটা সময় দিচ্ছে অনেকেই। কারণ আইনে বলা হয়েছে, ওই সময়ের পর আসা মানেই অনুপ্রবেশকারী। সারা ভারত নমঃশূদ্র বিকাশ পরিষদের তরফে সম্ভাব্য লড়াইয়ের প্রস্তুতির সঙ্গেই চলছে প্রয়োজনীয় নথি জোগাড়ের তোড়জোড়।

নমঃশূদ্র বিকাশ পরিষদের নেতা মুকুল বৈরাগ্য বলেন, এনআরসির বিরুদ্ধে শক্তিশালী লড়াই গড়ে তোলা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে। তবুও আত্মরক্ষার্থে নাগরিকত্ব প্রমাণের প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহের কাজ এগিয়ে রাখতেও আমরা আবেদন জানাচ্ছি সংগঠনের বিভিন্ন সভা থেকে। আসামে বাদ পড়া ১৯ লাখ মানুষের মধ্যে ১১ লাখের বেশি হিন্দু। এ রাজ্যে এনআরসি চালু হলে চার কোটির বেশি মানুষ বিপদে পড়বে। অন্য এক নমঃশূদ্র নেতা জানান, তার বাবা বাড়ি কিনেছিলেন ১৯৫৪ সালে। তার আগের নথি আমি কীভাবে জোগাড় করব? বংশপরম্পরায় যারা এই বাংলায় বাস করে আসছে তাদেরও বিপদ আসছে। কেউ কেউ খুঁজছে তাদের দাদা বা ঠাকুরদার কেনা সম্পত্তির দলিল ও পরচা। কেউ কেউ আবার পূর্বপুরুষের সঙ্গে যোগসূত্রের প্রমাণ সন্ধান করছে।৪২

বংশপরম্পরায় যারা এই বাংলায় বাস করে আসছে তাদেরও বিপদ আসছে। কেউ কেউ খুঁজছে তাদের দাদা বা ঠাকুরদার কেনা সম্পত্তির দলিল ও পরচা। কেউ কেউ আবার পূর্বপুরুষের সঙ্গে যোগসূত্রের প্রমাণ সন্ধান করছে।

ভারতে শরণার্থী আইন

উদ্বাস্তু বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে আমাদের মনে রাখা দরকার, ভারতে কিন্তু কোনো শরণার্থী আইন নেই। আন্তর্জাতিকভাবে উদ্বাস্তু বিষয়ক দুটি আইন রয়েছে। ভারত কোনোটাতেই স্বাক্ষর করেনি। এর ফলাফল হলো ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে যেসব প্রকল্প গ্রহণ করেছে, তা এক ধরনের বৈষম্যও সৃষ্টি করেছে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় উদ্বাস্তুদের নাগরিক হওয়া না হওয়া নিয়ে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে তার গোড়ায় রয়েছে সরকারের অনেক বৈষম্যমূলক নীতি।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক অভিজিৎ দাশগুপ্ত জানাচ্ছেন, ভারত সরকার উদ্বাস্তু বিষয়ক জাতিসংঘের ১৯৫১ ও ১৯৬৭ সালের যে আন্তর্জাতিক চুক্তি, তাতে স্বাক্ষর করেনি। এর অন্যতম কারণ ছিল, উদ্বাস্তু বিষয়ে ভারত সরকার তার স্বশাসন ভোগ করতে চেয়েছে।৪৩

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, উদ্বাস্তু বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইনের মূল কথাগুলো হলো, একজন মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যদি আশ্রয় নেয় ও নিজের উদ্বাস্তু পরিচয় উন্মুক্ত করে তবে তাকে বলপূর্বক তার দেশে ফেরত পাঠানো যাবে না। রাষ্ট্রের প্রতি এ নিষেধাজ্ঞা বা ঘোষণা জাতিসংঘের ১৯৫১ সালের আন্তর্জাতিক আইনে করা হয়েছিল। পরে ১৯৬১ সালের আইনে উদ্বাস্তুদের অনেক অধিকার বিস্তৃত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে-

১. একজন উদ্বাস্তুকে সুনির্দিষ্ট পরিচিতিপত্র ও ট্রাভেল ডকুমেন্ট দিতে হবে, যার মাধ্যমে তিনি প্রয়োজনে আশ্রয় নেওয়া দেশ থেকে অন্য দেশেও যেতে পারেন।

২. একজন উদ্বাস্তু মানুষ যে দেশে আশ্রয় নিবেন সেই দেশের অন্যান্য নাগকিরের মতো তিনিও সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাবেন। তার নিজের ধর্ম ও ধর্মীয় শিক্ষার অধিকার, কোর্ট ও দেওয়ানি সুবিধা, প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার, পাবলিক রিলিফ, ওই দেশের সামাজিক সুরক্ষা আইনের অধিকার, ওই রাষ্ট্রের করব্যবস্থায় বৈষম্যহীন অন্তর্ভুক্তি ও মানবসম্পদের যথাযথ রক্ষাকবচ ইত্যাদি আইনের সুবিধা।

৩. একজন উদ্বাস্তু যে দেশে আশ্রয় নিবেন তিনি ওই দেশের নাগরিকের সমান মর্যাদা পাবেন। যা সুরক্ষিত করবে তার ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার বা অন্য কোনো অরাজনৈতিক সংগঠন করা অধিকার।

৪. একজন উদ্বাস্তু তার নতুন দেশের সব জায়গায় মুক্তভাবে যাতায়াত করতে পারবেন। এমনকি নিজের বাসস্থানের জায়গাও পছন্দ করতে পারবেন। ১৯৫১ ও ১৯৬৭ সালের এই ঘোষণাপত্র অনুমোদন করে স্বাক্ষর করেছে বিশ্বের ১৪৪টি রাষ্ট্র। কিন্তু ভারত ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি।৪৪ এতে করে ১৯৪৭ সালের পর যারা ভারতে উদ্বাস্তু হিসেবে আশ্রয় নিয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ভারত নিজ দেশের ১৯৪৬ সালের বিদেশি আইন-এর কিছু ধারা কাজে লাগিয়েছে। এই আইনের আওতায় উদ্বাস্তুদের প্রথমেই একজন বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যদিকে ভারতে আশ্রয় নেয়া একজন প্রকৃত বিদেশি যেসব নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারেন, উদ্বাস্তুদের সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে নানা ধরনের বৈষম্য করা হয়েছে। যেমন সীমানা পার হয়ে আসা কোন জনগোষ্ঠীর মানুষকে নাগরিক হিসেবে গ্রহণ করা হবে, কাদের জন্য কী পরিমাণ রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ দেওয়া হবে, তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে বিদেশি আইনের উপর ভিত্তি করে। ফলে সম্প্রদায়গতভাবে যেসব উদ্বাস্তু রাষ্ট্রের নেক নজরে ছিল তারা সুবিধা পেয়েছে একরকম। আর যারা নেক নজরের বাইরে ছিল তারা ১৯৬৪ সালের বিদেশি আইনের কারণেই বেআইনি অভিবাসী বা অনুপ্রবেশকারীরূপে চিহ্নিত হয়েছেন। সে ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ ও সহযোগিতা বণ্টন হয়েছে দুইভাবে। আন্তর্জাতিক আইনে স্বাক্ষর না করায় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় ও প্রয়োজনমতো উদ্বাস্তুদের ওপর নানারকম অমর্যাদাকর মার্কা লাগানো হয়েছে।৪৫

নেসার আহমেদ: লেখক ও গবেষক।ই-মেইল: nesardipock@gmail.com

তথ্যসূত্র:

১) আনন্দবাজার, ১৭ এপ্রিল ২০২১

২) আনন্দবাজার পত্রিকা,২৭ মার্চ ২০২১,

৩) মনির জামান, ‘ভারত ভেঙে গেলে, দেশভাগ, দাঙ্গা ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক,’ সংকলন, সম্পাদনা ও অনুবাদ অর্জুন গোস্বামী, গাঙচিল, জানুয়ারি-২০১৭, কলকাতা

৪) মননকুমার মণ্ডল, ‘বাংলার পার্টিশন-কথা উত্তর প্রজন্মের খোঁজ,’ সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেশন এন্ড কালচার স্টাডিজ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ২০২০

৫) শামসুল ইসলাম, ভারত ভাগ বিরোধী মুসলিম জনমত, কে পি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী কলকাতা,২০১৯

৬) পশ্চিমবঙ্গ, তেভাগা সংখ্যা, বাংলা -১৪০৪ সাল

৭) মতিউর রহমান, খাপড়া ওয়ার্ড হত্যাকাণ্ড, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৫

৮) অবনী লাহিড়ী, তিরিশ চল্লিশের বাংলা, রাজনীতি ও আন্দোলনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে, সেরিবান, কলকাতা,২০০৬

৯)সুশান্ত কর, ‘দেশভাগ, ১৯৫০ এর গণহত্যা এবং আমার মামার বাড়ির গল্প ‘ দেশভাগ ও দেশত্যাগ, সম্পাদনা প্রসূন বর্মন, গাঙচিল,কলকাতা, ২০১৭

১০) ধ্বংস ও নির্মাণ-বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ, সেরিবান, স্কুল অব কালচারাল টেক্সটস, অ্যান্ড রেকর্ডস, গ্রন্থনা ও সম্প্রাদনা-ত্রিদিব চক্রবর্তী, নিরুপমা রায় মণ্ডল, পৌলোমী ঘোষাল, মুখবন্ধ সুকান্ত চৌধুরী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,কলকাতা ২০১৭

১১) জগদীশচন্দ্র মণ্ডল, মরিচঝাঁপি নৈঃশব্দের অন্তরালে, পিপলস বুক সোসাইটি, কলকাতা ২০০২

১২) অবনী লাহিড়ী, তিরিশ চল্লিশের বাংলা, রাজনীতি ও আন্দোলনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে, প্রকাশক সেরিবান, কলকাতা,২০০৬

১২) দ্বীপেন রায়, ‘রাজবংশী শরণার্থীদের সাতকাহন,’ দেশভাগের লাভক্ষতি-বাংলার উত্তরাঞ্চল, সম্পাদনা রাজর্ষি বিশ্বাস, গাঙচিল, কলকাতা,২০২০

১৩) সৈয়দ রিয়াজুর রহমান, ‘পূর্ববঙ্গের উত্তরাংশে ভাগফল,’ দেশভাগের লাভক্ষতি-বাংলার উত্তরাঞ্চল, সম্পাদনা রাজর্ষি বিশ্বাস, গাঙচিল, কলকাতা ২০২০

১৪) অভিজিৎ রায়, বিস্থাপন ও নির্বাসন ভারতে রাষ্ট্র-উদ্বাস্তু সম্পর্ক, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১৮, কলকাতা

১৫) জগদীশচন্দ্র মণ্ডল, মরিচঝাঁপি নৈঃশব্দের অন্তরালে, পিপলস বুক সোসাইটি, কলকাতা ২০০২

১৬) সৈয়দ রিয়াজুর রহমান, ‘পূর্ববঙ্গের উত্তরাংশে ভাগফল,’ দেশভাগের লাভক্ষতি-বাংলার উত্তরাঞ্চল, সম্পাদনা রাজর্ষি বিশ্বাস, গাঙচিল, কলকাতা ২০২০

১৭) অবনী লাহিড়ী, তিরিশ চল্লিশের বাংলা, রাজনীতি ও আন্দোলনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে, সেরিবান, কলকাতা,২০০৬

১৮) প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, প্রান্তিক মানব, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৯৯৭

১৯) মনোশান্ত বিশ্বাস, বাংলার মতুয়া আন্দোলন ,সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি, সেতু প্রকাশনী, কলকাতা,২০১৬

২০) অভিজিৎ দাশগুপ্ত, বিস্থাপন ও নির্বাসন ভারতে রাষ্ট্র-উদ্বাস্তু সম্পর্ক, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১৮, কলকাতা

২১) ঐ

২২) আমিনুল ইসলাম, ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতি দ্বিজাতিতত্ত্ব ও দেশভাগ, এডূকেশন ফোরাম, কলকাতা, ২০১৮

২৩) রণজিৎ রায়, ‘পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুঃ কেন্দ্র রাজ্য দ্বন্দ্ব-রাজনীতি,’ দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা, সম্পাদনা সেমন্তী ঘোষ, প্রকাশক গাঙচিল, প্রকাশকাল ২০১৭, কলকাতা

২৫) প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, প্রান্তিক মানব, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৯৯৭