কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থান

২০১৮-র পরে বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে দ্বিতীয় পর্বে কোটা সংস্কার আন্দোলন খুবই শান্তিপূর্ণভাবে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু সরকারের দিক থেকে ছিল উপেক্ষা, কালক্ষেপন এবং হাইকোর্ট দেখানোর খেলা। গত ১৪ই জুলাই প্রধানমন্ত্রী এই আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে খুবই আপত্তিকর বক্তব্য দেবার পর ঘটে বিস্ফোরণ। সেদিন রাতে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে আরও বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী রাস্তায় বের হন। পরের দিন ওবায়দুল কাদেরের ঘোষণা অনুযায়ী ছাত্রলীগ যুবলীগ যখন হামলা শুরু করে তখন এই প্রতিরোধ দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। তাদের হামলার সাথে সাথে শুরু হয় পুলিশ র্যাব বিজিবির অভিযান।

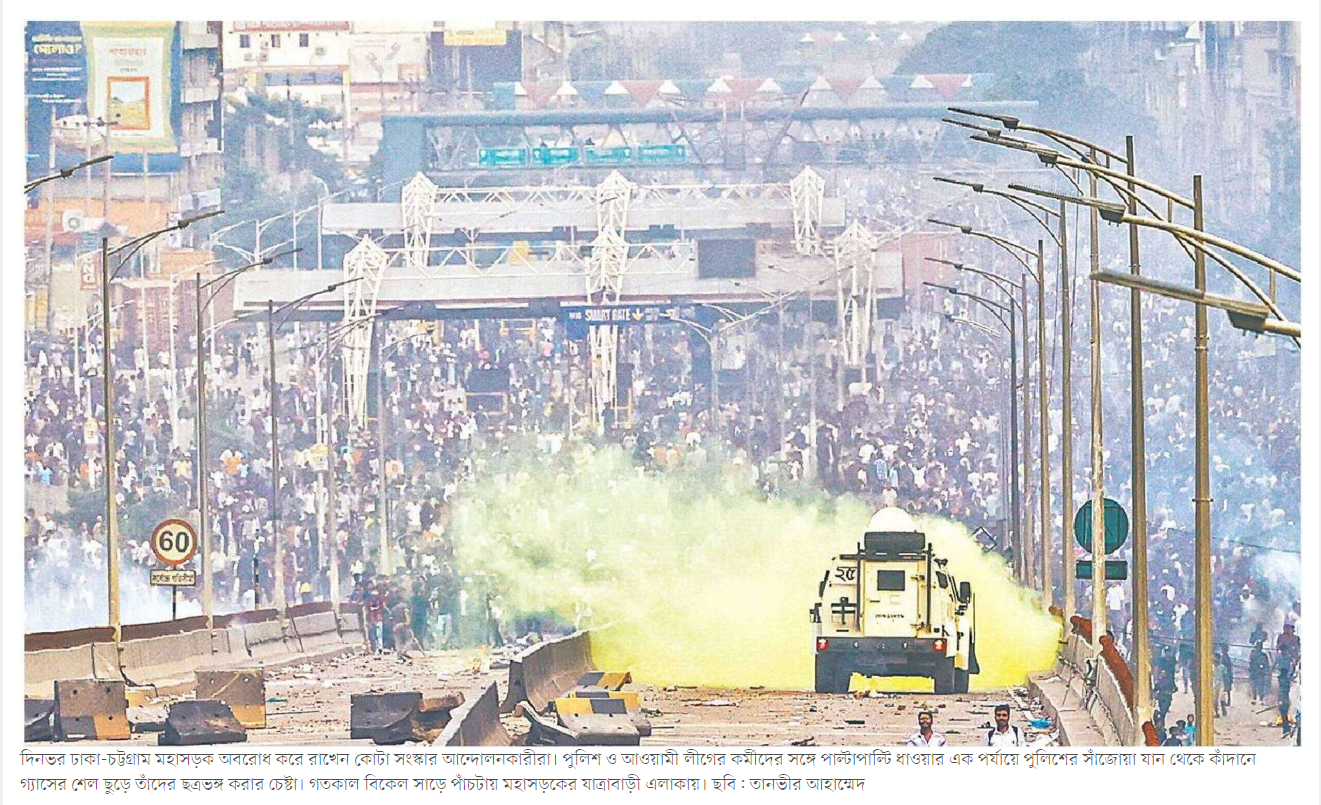

এরপর অবিশ্বাস্য সব ঘটনা ঘটতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে মহাপরাক্রমশালী সার্বক্ষনিক অত্যাচারী ছাত্রলীগ নেতাদের বের করে দেয়া, পঞ্চাশের অধিক ছাত্রলীগ নেতার সংগঠন থেকে পদত্যাগ, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা ও কয়েক ঘন্টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ, শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে লীগ সন্ত্রাসী সহযোগে পুলিশ র্যাব বিজিবির আক্রমণ। মনে হচ্ছিল সরকার জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এরপরের কয়দিন নির্বিচার হত্যাকান্ডে ছাত্রলীগ-যুবলীগ-পুলিশ-বিজিবির সম্মিলিত ভূমিকা দেখা যায়।

অনেক রক্ষণশীল হিসাবেও নিহতের সংখ্যা দুই শ অতিক্রম করেছে, এখনও অনেকে নিখোঁজ, যাদের অধিকাংশই তরুণ, এদের মধ্যে শিশু কিশোরও আছে। আন্দোলনকারীদের প্রহারে পুলিশ মৃত্যুর ঘটনাও আছে। গুলি হামলা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতিবাদী শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াতে থাকে শ্রমজীবীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ, বাংলাদেশের ইতিহাসে সৃষ্টি হয় আরেক গণঅভ্যুত্থান। টিকে থাকার উন্মাদনায় সরকার কার্ফু দিয়ে সেনাবাহিনী নামায়, হেলিকপ্টার থেকে নিরস্ত্র মানুষের ওপর আক্রমণও চলে।

বস্তুত অনেকরকম ক্ষোভ একসাথে হয়ে এই সর্বব্যাপী প্রতিরোধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে প্রাপ্য কর্মসংস্থানের সংকট, তার পাশে নিয়োগ বাণিজ্য, প্রশ্নফাঁস সর্বোপরি কোটা তরুণদের বড় হতাশা আর অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে। এর বাইরে একদিকে লাগামহীন একটানা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে নাজেহাল মানুষ অন্যদিকে অবিশ্বাস্য দুর্নীতিতে ফুলে ফেঁপে সরকার ঘনিষ্ঠ ক্ষমতাবান কতিপয় গোষ্ঠীর দেশ বিদেশে ক্ষমতার বিস্তার। একদিকে নির্বাচন নির্বাসনে পাঠিয়ে জবরদস্তিমূলক সরকার বসে আছে, অন্যদিকে সকল ক্ষেত্রে তাদের জুলুমের শিকার হতে হচ্ছে মানুষকে।

মুক্তিযুদ্ধের আগে পরে আর কোনো আন্দোলনে এত প্রাণহানি হয়নি, নিষ্ঠুরতায় এই সরকার আগের সব সরকারকে অতিক্রম করেছে। পুরো দেশকে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত করার পর সরকার কোটা সংস্কারের দাবি মেনে নিচ্ছে, তাও একতরফাভাবে। কিন্তু এই হত্যাকান্ড আর জুলুম সেই সাথে দেশের সম্পদ ধ্বংসের মূল দায় সরকারের ওপরই বর্তায়।

এই সংখ্যায় ‘কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থান’ এই শিরোনামে সংবাদপত্রের খবর ধরে ঘটনার ধারাক্রম ছাড়াও এই বিষয়ে একাধিক ব্যক্তিগত মতামত, বিশ্লেষণ, ছবি, কার্টুনসহ বিভিন্ন বক্তব্য সংকলিত করা হচ্ছে। এর কয়েকটি অনলাইনে আগাম প্রকাশ করা হচ্ছে।

জুলাই হত্যাকান্ড: ইন্টারনেটবিহীন প্রপাগান্ডা-ভিশন- মোশাহিদা সুলতানা

350