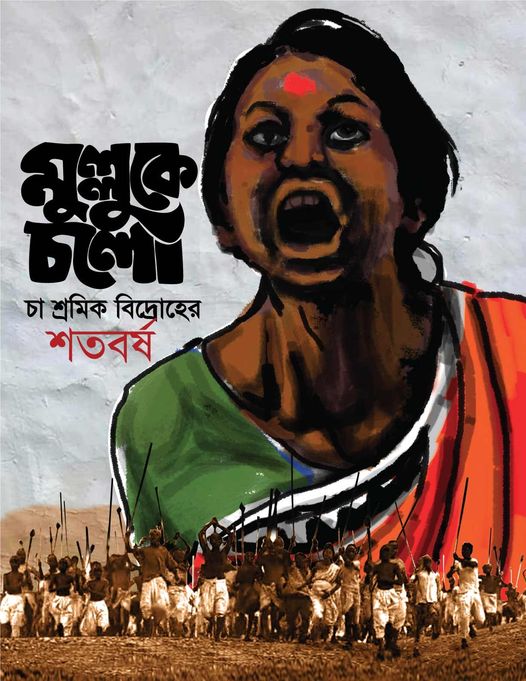

চা-শ্রমিকদের ঐতিহাসিক ‘মুল্লুকে চলো আন্দোলন’ ও আজকের লড়াই

মোহন রবিদাস

২০ মে ঐতিহাসিক ‘চা-শ্রমিক হত্যা দিবস’। ব্রিটিশদের মিথ্যা প্রলোভনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা (১৮৩৪-৩৫) চা-শ্রমিকরা ব্রিটিশ চা-বাগান মালিক কর্তৃক অত্যাচার-নিপীড়ন, অবহেলা-নির্যাতন সইতে না-পেরে ১৯২১ সালের এই দিনে নিজ মুল্লুকে (আবাসভূমিতে) ফিরে যাওয়ার জন্য ‘মুল্লুকে চলো আন্দোলন’ সংঘটিত করেছিল। যেহেতু তাদের কাছে কোনো টাকা-পয়সা ছিল না, তাই হেঁটেই সিলেট থেকে চাঁদপুরের মেঘনা ঘাঁট পর্যন্ত আসে। এখানে ব্রিটিশরা তাদেরকে বাধা দেয়। বাধা অতিক্রম করে চা-শ্রমিকরা মেঘনা নদী পার হয়ে নিজের মুল্লুকে যেতে চাইলে ব্রিটিশ গুর্খা বাহিনী তাদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায় এবং হাজার হাজার চা-শ্রমিককে পেট কেটে মেঘনা নদীতে ভাসিয়ে দেয়। চা-শ্রমিকদের রক্তে রঞ্জিত হয় মেঘনা নদীর পানি। চা-শ্রমিকদের রক্তেমাখা এই ইতিহাসকে স্মরণ করার জন্য প্রতিবছর ২০ মে পালিত হয় ‘চা-শ্রমিক হত্যা দিবস’। বর্তমান প্রবন্ধে ভুলিয়ে দেয়া রক্তাক্ত সেই ইতিহাস আবার সামনে আনার পাশাপাশি শতবর্ষ পরের চা শ্রমিকদের পরিস্থিতিও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১৬১০ সালে প্রথম চীন থেকে চা আমদানি শুরু করে ওলন্দাজ বণিকরা। ইংরেজ বণিকরাও প্রথম চা আমদানি করত চীন থেকে। চীন-জাপান যুদ্ধের কারণে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক অবনতি হলে আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। বিকল্প চা উৎপাদনের জন্য ভারতবর্ষের ওপর ইংরেজদের নজর পড়ে। শুরু হয় বাগান তৈরির কাজ। ১৮৩৫ সালে বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করা হয়। তার নাম ‘রয়েল সোসাইটি’। ভারতবর্ষে চা উৎপাদনের জন্য অধিকতর অনুসন্ধান করাই এই কমিশনের কাজ। এই কমিটি কাজ শুরু করার আগেই শিলচর এবং করিমগঞ্জে চা-গাছের সন্ধান পাওয়া যায়। এই বছরই প্রথম চীনের বাইরে বাণিজ্যিকভাবে চা-এর উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ১৮৩৮ সালে সিলেট ও কাছাড়ে পরীক্ষামূলকভাবে চা উৎপাদন শুরু হয়। ভারতবর্ষে আসামের লখিমপুরে, সিলেট ও কাছাড় জেলায় চা-এর উৎপাদন ব্যাপকতা পায়।

চা-শিল্প যেহেতু শ্রমঘন শিল্প, তাই চা-বাগান গড়ে তুলতে প্রচুর শ্রমিকের দরকার হয়। পাহাড়ি জঙ্গল পরিষ্কার করা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, গৃহ নির্মাণ করা প্রাথমিক কাজ। তাছাড়াও দ্রুত বর্ধনশীল আগাছা নিয়মিত পরিষ্কার করতে দরকার হয় অনেক শ্রমিক। আসামে ১৮২৬ সালে লোকসংখ্যা প্রতিবর্গমাইলে ছিল নয়জন এবং ১৮৫৩ সালে তা বেড়ে হয় প্রতিবর্গমাইলে ৩০ জন। সেই সময়ে আসামের সব প্রাপ্তবয়স্ক লোক দিয়েও তার চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল না। আর সিলেটে ১৮৫৩ সালে লোকসংখ্যা ছিল প্রতিবর্গমাইলে ২০০ জন। এ ছাড়াও আসাম বা সিলেটের মানুষ চা-বাগানে কাজ করাকে অসম্মান মনে করায় তারা কাজ করতে অনাগ্রহী ছিল।

ইংরেজ ব্যবসায়ীরা মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে (‘গাছ হিলায়ে গা তো পাইসা মিলেগা’ বা ‘গাছ নাড়লে টাকা মিলবে’) আজীবন কাজের শর্তে চুক্তিবদ্ধ করে ভারতের বিহার, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ, ওড়িশা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে কানু, তেলেগু, লোহার, রবিদাস, গোয়ালাসহ প্রায় ১১৬টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে চা বাগানের শ্রমিক হিসেবে সংগ্রহ করে।

১৮৩০ এর দশকে কম দামে শ্রম কিনে অধিক মুনাফা অর্জন করার লক্ষ্যে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে (‘গাছ হিলায়ে গা তো পাইসা মিলেগা’ বা ‘গাছ নাড়লে টাকা মিলবে’) আজীবন কাজের শর্তে চুক্তিবদ্ধ করে ভারতের বিহার, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ, ওড়িশা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে কানু, তেলেগু, লোহার, রবিদাস, গোয়ালাসহ প্রায় ১১৬টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে চা বাগানের শ্রমিক হিসেবে সংগ্রহ করে। কিন্তু চা-শ্রমিকরা এ অঞ্চলে এসে দেখে, গাছ নাড়লে টাকা পাওয়া তো দূরের কথা; হিংস্র জীবজন্তুর প্রতিকূল পাহাড়-জঙ্গলময় পরিবেশে নিজের জীবন বাঁচানোই দুঃসাধ্য ব্যাপার। অনাহারে-অর্ধাহারে, অসুখে-বিসুখে এক বীভৎস জীবনের সম্মুখীন হয় তারা। সে সময় আড়কাঠি ও গিরমিট প্রথার কারণে চা-ম্যানেজার এই অসহায় মানুষগুলোর ওপর একচ্ছত্র নির্যাতন করার অধিকার পায়। কোনো শ্রমিক ইচ্ছে করলেই চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে পারত না। বাগান থেকে পালিয়ে গেলে তাদের ধরে আনা হতো। দেওয়া হতো অমানবিক শাস্তি যা অপরাধ হিসেবে গণ্য হতো না। চাবুক-বুটের-লাথি ছিল এই নিরীহ মানুষগুলোর নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এভাবে মালিকদের হাতে শ্রমিকের মৃত্যুকেও সাধারণ ঘটনা হিসেবে দেখা হতো। মালিকদের কথাই সেখানে রাষ্ট্রীয় আদেশ হিসেবে গণ্য হতো। শ্রমিকদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলতে কোনো কিছু কল্পনাই করা যেত না। বাগানের ভেতরে ছাতা মাথায় হাঁটাও অপরাধ হিসেবে গণ্য হতো। পুরুষ শ্রমিকদের বেতন চার আনা, নারীদের তিন আনা এবং শিশুদের দুই আনা। তখন চা-বাগানে শিশুশ্রম বৈধ ছিল (যা বর্তমানেও আছে)।

সহজ উপায়ে শ্রমিক সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়ে, শুরু করা হয় শ্রমিক সংগ্রহের অনৈতিক কর্মকাণ্ড। স্থানীয় জনগণকে কাজে লাগানোর জন্য ১৮৩৪ সালে উল্লেখযোগ্য দুটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্তকরণ এবং কৃষকদের খামারে উচ্চহারে কর আরোপ। এমনকি পান-সুপারির ওপরও কর আরোপ করা হয়। তবু শ্রমিক সংগ্রহের ক্ষেত্রে তা খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারেনি। চা রপ্তানির উদ্দেশ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ১৮৬৪-৬৫ সালে রেললাইন স্থাপন ও প্রসারিত করে ১৯০৪ সালে চটগ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। এই কারণে স্থানীয় শ্রমিকদের তোষামোদের চেয়ে বাহির থেকে শ্রমিক আমদানি অনেক সহজ হয়ে যায়। তাই বলে শ্রমিকরা রেল চেপে চা-বাগানে কাজ করতে আসবে–এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। সেই সময়ে শ্রমিক বলতে মূলত কৃষিতে উদ্বৃত্ত শ্রমিককেই বোঝানো হতো। তখন মালয়েশিয়া এবং পশ্চিম ভারতের দ্বীপপুঞ্জে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক রপ্তানি করা হতো। চা-করেরা এই তথ্য অবগত থাকায় নতুন করে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের টোপ ফেলে। বিহারের রাঁচি, হাজারীবাগ, সাঁওতাল পরগনা, ডুমকা ও গয়া, ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ, গঞ্জাম, সম্বলপুর ও চাইবাসা এবং মধ্যপ্রদেশের রায়পুর, রামপুরহাট ও জব্বলপুর প্রভৃতি জেলা থেকে মুখ্যত শ্রমিক সংগ্রহ করা হয়। এ ছাড়াও উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চল থেকেও শ্রমিক সংগ্রহ করার হয়। নেপাল থেকেও একপর্যায়ে শ্রমিক সংগ্রহ করা হয়।

১৮৪১ সালের দিকে শ্রমিক পাঠানোর কার্যক্রম বেগবান করার জন্য ব্রিটিশরা ‘ফ্রি কনট্রাক্টরস’ পদ্ধতি তৈরি করে। এই আইনের বলে বড় অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে কুলি সংগ্রহ করার জন্য চা-করেরা চুক্তি করে স্থানীয় এজেন্টদের সঙ্গে। লোভী এজেন্টরা (এদেরই আড়কাঠি বলা হয়) স্থানীয় কিছু ধূর্ত লোককে আড়কাঠি হিসেবে বাছাই করে।

১৮৪১ সালের দিকে শ্রমিক পাঠানোর কার্যক্রম বেগবান করার জন্য ব্রিটিশরা ‘ফ্রি কনট্রাক্টরস’ পদ্ধতি তৈরি করে। এই আইনের বলে বড় অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে কুলি সংগ্রহ করার জন্য চা-করেরা চুক্তি করে স্থানীয় এজেন্টদের সঙ্গে। লোভী এজেন্টরা (এদেরই আড়কাঠি বলা হয়) স্থানীয় কিছু ধূর্ত লোককে আড়কাঠি হিসেবে বাছাই করে। তারা অধিক মুনাফার আশায় নিজেদের মধ্যে শুরু করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। শ্রমিকদের দেখাতে থাকে নানা প্রলোভন। করতে থাকে নানা রকমের মিথ্যাচার। তারা সুসজ্জিত বেশে গিয়ে গ্রামে গ্রামে চা-শ্রমিকদের সুখের জীবনের কথা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলত। বলত, চা-বাগানে গাছ নাড়ালে টাকা পড়ে। গরিব গৃহস্থের ছেলেমেয়েরা এসব শুনে সুখের স্বপ্ন দেখত। তারপর ওইসব আড়কাঠির হাত ধরে একদিন বাড়ি ছেড়ে পা বাড়াত। ছাগল-গরুর ব্যাবসার মতো শ্রমিক সংগ্রহের ব্যাবসা তখন জমজমাট। কোনোভাবে তাদের জাহাজের ঘাটে এনে দিতে পারলেই আড়কাঠিরা হাতে পেত কচকচে টাকা।

আড়কাঠিদের কাজ ছিল কুলিদের জাহাজ ডিপোয় এনে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া। একবার স্বাক্ষর করাতে পারলেই শ্রমিকরা চা-মালিকদের জিম্মায় চলে যেত। ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের আদর-আপ্যায়ন ভালোই হতো। হাতবদলে তারা এসে পড়ত জাহাজের কর্তৃপক্ষের কাছে। শুরু হতো তাদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ। কুলিদের জন্য তো আর জাহাজের বাড়তি জোগান দেওয়া যাবে না, তাই ছাগল-গরুর মতো তাদের জাহাজে ওঠানো হতো। জাহাজের ধারণক্ষমতা যেখানে ২০০ জন, সেখানে তোলা হতো ১০০০-১২০০ জন।

কুলিদের জন্য তো আর জাহাজের বাড়তি জোগান দেওয়া যাবে না, তাই ছাগল-গরুর মতো তাদের জাহাজে ওঠানো হতো। জাহাজের ধারণক্ষমতা যেখানে ২০০ জন, সেখানে তোলা হতো ১০০০-১২০০ জন।

শুয়ে থাকা তো দূরের কথা বসার মতোও কোনো স্থান ছিল না। গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তাদের দিন কাটাতে হতো। খাবার দেওয়া হতো খুবই কম, যতটুকু না দিলেই নয়। জাহাজে ভ্রমণের ধাক্কার সঙ্গে যোগ হতো রোগবালাই। কলেরা-বসন্ত মহামারিরূপে দেখা দিত। তাদের জন্য জাহাজে কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজনীয়তা কেউ মনে করেনি। কাতারে কাতারে লোক জাহাজে মারা যেত। জাহাজ এসে ভিড়ত বদরপুর বা কাঠিগড়ায় (আগে এই দুটিই ছিল জাহাজবন্দর)। জাহাজ যখন খালাস করা হতো, তখন অর্ধেক নামত জীবন্ত আর অর্ধেক লাশ হয়ে। রোগ বিস্তারের অজুহাতে লাশগুলো ফেলে দেওয়া হতো পানিতে। শ্রমিকরা দেখত তাদের চোখের সামনেই সৎকারবিহীন ভাই, বাবা, চাচা, বন্ধুর লাশ পানিতে ফেলা হচ্ছে ঝুপঝাপ শব্দ করে।

যারা বেঁচে থাকল তাদের নিয়ে আসা হলো শ্বাপদ সংকুল জঙ্গলে। যে সুখের দিনের কথা তারা চিন্তা করে জাহাজে উঠেছিল, তা খুব দ্রুতই মিলিয়ে যেতে লাগল। জঙ্গলেই তাদের থাকতে হবে। এখানেই কাজ করতে হবে। মারতে হবে সাপ, বাঘ, ভাল্লুক, হাতি, বিষাক্ত পোকামাকড় অথবা তাদের হাতেই হবে তাদের মৃত্যু। জীবজন্তুর সঙ্গে এবং জঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করে কমে যেতে থাকে তাদের সংখ্যা। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর তাদের নিত্যসঙ্গী। চিকিৎসা বলতে কোনো ব্যাপার তখন শ্রমিকদের জন্য ছিল না। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, চা চাষের জন্য ১৮৬৩-১৮৬৬ সালে এ অঞ্চলে ৮৪,৯১৫ শ্রমিক আনা হয়, যার মধ্যে অনাহারে-অর্ধাহারে, অসুখে-বিসুখে ৩০,০০০ শ্রমিক মারা যায়।

নিয়ে আসা হলো শ্বাপদ সংকুল জঙ্গলে। যে সুখের দিনের কথা তারা চিন্তা করে জাহাজে উঠেছিল, তা খুব দ্রুতই মিলিয়ে যেতে লাগল। জঙ্গলেই তাদের থাকতে হবে। এখানেই কাজ করতে হবে। মারতে হবে সাপ, বাঘ, ভাল্লুক, হাতি, বিষাক্ত পোকামাকড় অথবা তাদের হাতেই হবে তাদের মৃত্যু। জীবজন্তুর সঙ্গে এবং জঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করে কমে যেতে থাকে তাদের সংখ্যা। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর তাদের নিত্যসঙ্গী।

অধিকাংশ চা-বাগানের মালিকানা ছিল ব্রিটিশ কোম্পানির হাতে। ভারতবর্ষে তখন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে। এই আন্দোলনের কিছুটা বাতাস পায় চা-শ্রমিকরাও। ক্ষুধা, রোগ, জরা, মৃত্যু, নিজ আপনজন থেকে দূরে থাকা এবং আদৌ ফিরে যাওয়ার অনিশ্চয়তা তাদের বিদ্রোহী করে তোলে।

তখন ১৯২০ সাল। শ্রমিক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে বাগান থেকে বাগানে। বিদেশি মালিকদের সব রকমের ব্যাবসা-বাণিজ্য ও চা-বাগান বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রাজনৈতিক আন্দোলনের মতো শ্রমিক আন্দোলনের হাল ধরার মতো বলতে গেলে কেউ ছিল না। অদক্ষভাবে আন্দোলন গড়াতে থাকে। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তারাও চা-বাগান থেকে বের হয়ে আসে। ১৯২১ সালে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও গণজাগরণ চা-শ্রমিকদের অনুপ্রাণিত করে। এ সময় থেকে চা-শ্রমিকদের শোষণবিরোধী সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় শক্তি সংগ্রামের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। চরাঞ্চলের চা-শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করে চা-বাগান থেকে বের হয়ে স্ত্রী, পুত্র, পরিজন নিয়ে রেলপথ ধরে হাঁটতে থাকে। এই চা-শ্রমিক আন্দোলনকে চরগোলা এক্সোডাস বলা হয়।

সিলেট ও কাছাড়ের প্রায় ত্রিশ হাজার চা-শ্রমিক এ অন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। তাদের দাবি ছিল একটি–ইংরেজ মালিকদের অধীন কাজ করবে না। তাদের নিজের আবাসভূমিতে (মুল্লুকে) ফিরে যাবে। ১৯২১ সালের ৩ মার্চ অনিপুর চা-বাগান থেকে ৭৫০ জন শ্রমিক বেরিয়ে এলে শ্রমিকদের মধ্যে বাগান ছাড়ার তৎপরতা দেখা যায়। দলে দলে শ্রমিকরা বাগান থেকে বের হতে থাকে। উদ্দেশ্য একটাই–নিজের মুল্লুকে ফিরে যাওয়া। সে সময়কার অসহযোগ আন্দোলন তাদেরকে পুরোনো গ্রামের সেই কথা আবার মনে করিয়ে দেয়। চা-শ্রমিকরা বুঝতে পারে, চা-মালিকরা প্রতারণা করে তাদেরকে জঙ্গলে বন্দি করে রেখেছে। সোনালি অতীতে ফিরে যাওয়ার বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস তারা অনুভব করে। পাগলের মতো কোনো চিন্তা না-করে বেরিয়ে যায় মাথা গোঁজার ঠাঁই ছেড়ে। কীভাবে যাবে, কী খাবে–এসব চিন্তা তাদের একটিবারের জন্যও থামাতে পারেনি। তারা বেরিয়ে পড়ে অজানা গন্তব্যে।

১৯২১ সালের ৩ মার্চ অনিপুর চা-বাগান থেকে ৭৫০ জন শ্রমিক বেরিয়ে এলে শ্রমিকদের মধ্যে বাগান ছাড়ার তৎপরতা দেখা যায়। দলে দলে শ্রমিকরা বাগান থেকে বের হতে থাকে। উদ্দেশ্য একটাই–নিজের মুল্লুকে ফিরে যাওয়া।

কী হবে আর থেকে–এখানেও তো ধুঁকে ধুঁকে মরছি–তো একবার বেরিয়ে দেখি-না কী হয়। বন্দিজীবনের কারণে তাদের বাহিরের পৃথিবীটাও ছিল অপরিচিত। এই অপরিচিত পৃথিবী থেকে বেরিয়ে আসে স্ত্রী, পুত্র, কন্যার হাত ধরে। কীভাবে যাবে? রাস্তাঘাট চিনবে কী করে? তারা তো শুধু চেনে চাঁদপুর জাহাজঘাট। সেখানে যেতে পারলেই জাহাজে চড়ে বাড়ি ফেরা যাবে। জাহাজঘাট যাবে কী করে? সবাই জড়ো হতে থাকে রেলস্টেশনে। তখন চা-বাগান মালিক ব্রিটিশরা শ্রমিকদের রেলের টিকিট না দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

কিন্তু উপায় খুব সহজে বের হয়- হাঁটা। এই রেললাইল ধরেই হাঁটা। সবাই সেই রেললাইল ধরেই হাঁটতে থাকে চাঁদপুর জাহাজঘাটের উদ্দেশ্যে। এই আন্দোলন ‘মুল্লুকে চলো’ আন্দোলন হিসেবে বেশি পরিচিত। ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হাজার হাজার শ্রমিক এসে জড়ো হয় জাহাজঘাটে। জনপ্রিয় নেতা হরদয়াল নাগের নেতৃত্বে এদের জন্য চিড়া ও চালের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু শ্রমিকদের রান্না করার মনোবল এবং শক্তি কোনোটাই ছিল না। তারা কাঁচা চাল চিবিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করে। যখনই স্টিমার ঘাটে এসে ভেড়ে, অমনি প্রাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। সবাই ধাক্কাধাক্কি করে স্টিমারে উঠতে ব্যস্ত হয়ে যায়। জাহাজ কর্মচারীরা চায় টিকিট। টিকিট কাটতে লাগে টাকা, চা-শ্রমিকদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। কোথায় পাবে টাকা? কোথায় টিকিট? অনেক অনুনয়-বিনয় করেও জাহাজকর্মীদের মন টলানো যায় না। একপর্যায়ে জাহাজকর্মীদের সঙ্গে তাদের ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। সিঁড়ি দিয়ে একসঙ্গে উঠতে গিয়ে ঝপাঝপ পড়ে পানিতে। পরিস্থিতির ওপর সরকারেরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাই প্রস্তুত রেখেছিল পুলিশবাহিনী। হুইসেল বাজতেই একদল সশস্ত্র পুলিশ এগিয়ে আসে। জাহাজের সিঁড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে। জাহাজের সিঁড়ি থেকে শ্রমিকদের রক্তাক্ত দেহ পড়তে থাকে পানিতে। শ্রমিকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। অল্প সময়েই জাহাজঘাট শূন্য হয়ে যায়।

যখনই স্টিমার ঘাটে এসে ভেড়ে, অমনি প্রাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। সবাই ধাক্কাধাক্কি করে স্টিমারে উঠতে ব্যস্ত হয়ে যায়। জাহাজ কর্মচারীরা চায় টিকিট। টিকিট কাটতে লাগে টাকা, চা-শ্রমিকদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। কোথায় পাবে টাকা? কোথায় টিকিট? অনেক অনুনয়-বিনয় করেও জাহাজকর্মীদের মন টলানো যায় না।

এই আক্রমণে কতজন শ্রমিক নিহত হয়েছিল, কতজন আহত হয়েছিল–তার কোনো হিসাব নেই। লোকজন শুধু নদীতে লাশের সারি ভেসে যেতে দেখেছে। সবচেয়ে পাশবিক ঘটনাটি ঘটেছে চাঁদপুর রেলস্টেশনে। রেলওয়ে ইয়ার্ডে তিন-চার হাজার শ্রমিক জড়ো হয়েছিল। ২০ মে তাদেরও জাহাজঘাটে পৌঁছানোর কথা। রাতের অন্ধকারে গুর্খা রেজিমেন্টের সৈন্যরা রেলওয়ে ইয়ার্ড ঘিরে ফেলে। সরকারপক্ষ থেকে নিষিদ্ধ এলাকায় কোনো লোকজনকে যেতে নিষেধ করা হয়। সরলপ্রাণ ক্লান্ত শ্রমিকরা রহস্যটা বুঝতে পারেনি। গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমে অচেতন, কমিশনার কে.সি দে-র নির্দেশে গুর্খা সৈন্যরা ঘুমন্ত শ্রমিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শ্রমিকদের আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। রাতের অন্ধকারে অনেক লাশ গুম করে ফেলে গুর্খা বাহিনী। এখানেও কতজন নিহত, কতজন আহত হয়েছে–তারও কোনো হিসাব করা হয়নি। বাগান মালিকরা ভেবেছিল, ত্রাসের সঞ্চার করে তাদের আবার বাগানে নিয়ে যাওয়া যাবে। তাই একটি অতিরিক্ত কামরাসহ রেলগাড়ি স্টেশনে প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। কিন্তু উদ্দেশ্য খুব একটা সফল হয়নি। আক্রমণের ফলে পুরো শহরে ছড়িয়ে পড়ে শ্রমিকরা। মাড়োয়ারি পাট ব্যবসায়ীরা তাদের পাটের গুদামে এবং মানুষজন তাদের বাড়িঘরে আশ্রয় দেয়।

২০ মে তাদেরও জাহাজঘাটে পৌঁছানোর কথা। রাতের অন্ধকারে গুর্খা রেজিমেন্টের সৈন্যরা রেলওয়ে ইয়ার্ড ঘিরে ফেলে। সরকারপক্ষ থেকে নিষিদ্ধ এলাকায় কোনো লোকজনকে যেতে নিষেধ করা হয়। সরলপ্রাণ ক্লান্ত শ্রমিকরা রহস্যটা বুঝতে পারেনি। গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমে অচেতন, কমিশনার কে.সি দে-র নির্দেশে গুর্খা সৈন্যরা ঘুমন্ত শ্রমিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শ্রমিকদের আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। রাতের অন্ধকারে অনেক লাশ গুম করে ফেলে গুর্খা বাহিনী।

চাঁদপুরে চা-শ্রমিকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ডাকা হয় হরতাল। রেল ও জাহাজ কোম্পানির কর্মীরা এই হরতালে সমর্থন জানায় এবং প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। ধর্মঘট পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোয়ও ছড়িয়ে পড়ে। রেল কর্মচারীদের এই ধর্মঘট আড়াই মাস স্থায়ী হয় এবং ৪৫০০ কর্মী চাকরিচ্যুত হয়। জাহাজকর্মীদের ধর্মঘট চলে ছয় সপ্তাহ। এদিকে চা-শ্রমিকদের খাদ্য জোগানোর জন্য হারাধন নাগের নেতৃত্বে রিলিফ কমিটি গঠন করা হয়। জনসাধারণ উদারভাবে সাহায্যের হাত বাড়ায়। একপর্যায়ে সরকার শ্রমিকদের খাদ্য সরবরাহ করতে চাইলে শ্রমিকরা তা নিতে অস্বীকৃতি জানায়। কিছুদিন পরেই শ্রমিকদের মধ্যে কলেরা মহামারি আকারে দেখা দেয়। বহু শ্রমিক মৃত্যুবরণ করে। এই মহামারি নিয়ন্ত্রণে আনতে স্বেচ্ছাসেবকরা প্রাণান্ত পরিশ্রম করে। রেলস্টেশন থেকে পণ্ডিত গঙ্গা দয়াল দীক্ষিতসহ নেতৃস্থানীয় শ্রমিক নেতাদের গ্রেফতার করা হয়। জেলখানা কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে পণ্ডিত গঙ্গা দয়াল দীক্ষিত অনশন করে প্রাণ বিসর্জন দেন। তারপর কী হয়? তারপর রাজনীতি। ছেলেভুলানো চার দফার আপসের মাধ্যমে আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে:

১) এ মর্মান্তিক ঘটনার পরও যেসব শ্রমিক নিজ মুল্লুকে যেতে একান্ত ইচ্ছুক, কোম্পানি তাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করবে।

২) কিছু কংগ্রেস কর্মী গিয়ে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে।

৩) বাকিরা আসামে ফিরে গিয়ে আবার কাজ পাবে।

৪) কোম্পানি তাদের কাজ পেতে কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না।

চাঁদপুরে চা-শ্রমিকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ডাকা হয় হরতাল। রেল ও জাহাজ কোম্পানির কর্মীরা এই হরতালে সমর্থন জানায় এবং প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। ধর্মঘট পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোয়ও ছড়িয়ে পড়ে। রেল কর্মচারীদের এই ধর্মঘট আড়াই মাস স্থায়ী হয় এবং ৪৫০০ কর্মী চাকরিচ্যুত হয়। জাহাজকর্মীদের ধর্মঘট চলে ছয় সপ্তাহ।

বর্তমান পরিস্থিতি

উপরের ঘটনাটি হলো ব্রিটিশ আমলের; কিন্তু আজকের স্বাধীন বাংলাদেশে চা-শ্রমিকরা কেমন আছে, তা নিচের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে:

বাংলাদেশের ২৪১টি (ফাঁড়িসহ) চা-বাগানে প্রায় ১৫ লাখ চা জনগোষ্ঠী ১৮০ বছর ধরে বসবাস করছে। যদিও এই চা-শ্রমিকরা বাংলাদেশের নাগরিক; কিন্তু পর্যাপ্ত নাগরিক সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না। চা-শিল্পের মাধ্যমে এই চা-শ্রমিকরা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে; অথচ তাদের জীবনমান উন্নয়নে কোনো ধরনের সরকারি উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা যেমন বঞ্চিত হচ্ছে, তেমনি নিজ জমির কোনো দলিল-দস্তাবেজ না-থাকায় তাদের বসতভিটা ও কৃষিজমি প্রতিনিয়ত দখল হচ্ছে। এই লেখার মাধ্যমে চা-শ্রমিকদের ভূমি অধিকারসহ তাদের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

চা-বাগানের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো দারিদ্র্য। তাদের দৈনিক মজুরি এত কম যে, এই মজুরিতে কর্মরত শ্রমিকদের পরিবারসহ দারিদ্র্যসীমার নিচেই বসবাস করতে হয়। অথচ চা-শ্রমিকের দারিদ্র্যের বিষয়টি পিআরএসপি, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রভৃতিতে উল্লেখ করা হয়নি। যার ফলে দেশের চা-শ্রমিকদের সমন্বিত উন্নয়ন ব্যবস্থা ছিটকে পড়ছে।

চা-বাগান অঞ্চলে শিক্ষার হার খুবই কম। যেসব শিশুর স্কুলে যাওয়ার কথা, তারা কাজ করে চা-বাগানে। ২৪১টি চা-বাগানের মধ্যে কোনোটিতে কলেজ নেই, হাইস্কুল রয়েছে মাত্র দুটি, আর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে হাতে গোনা কয়েকটি। একদিকে যেমন ৫-৬ কিলোমিটার হেঁটে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যেতে হয়, অন্যদিকে শারীরিক গঠন ও ভাষাগত সমস্যার কারণে তারা মূলধারার ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের লাঞ্ছনার শিকার হয়।

চা-বাগান অঞ্চলে শিক্ষার হার খুবই কম। যেসব শিশুর স্কুলে যাওয়ার কথা, তারা কাজ করে চা-বাগানে। ২৪১টি চা-বাগানের মধ্যে কোনোটিতে কলেজ নেই, হাইস্কুল রয়েছে মাত্র দুটি, আর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে হাতে গোনা কয়েকটি। একদিকে যেমন ৫-৬ কিলোমিটার হেঁটে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যেতে হয়, অন্যদিকে শারীরিক গঠন ও ভাষাগত সমস্যার কারণে তারা মূলধারার ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের লাঞ্ছনার শিকার হয়। যে কারণে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার আগেই অনেক শিশু ঝরে পড়ে। দেশের অন্যান্য পিছিয়ে-পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য চাকরি ও শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন কোটা সুবিধা রয়েছে, চা-জনগোষ্ঠীর জন্য তেমন কোনো বিশেষ কোটা ব্যবস্থা নেই। অথচ চা জনগোষ্ঠী দেশের সবচেয়ে পিছিয়ে-পড়া এবং বঞ্চিত জনগোষ্ঠী।

বাংলাদেশের চা বোর্ডের হিসাবমতে, স্থায়ী চা-শ্রমিকের সংখ্যা ১,৪০,০০০ জন (বাংলাদেশ চা বোর্ড, ৪ জুন ২০২১) অথচ মাত্র ৯৩৫০০ চা-শ্রমিক প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা পাচ্ছে (সূত্র: প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিসের সিটিজেন চার্টার)। শ্রম আইন অনুযায়ী যেখানে তিন মাস কাজ করার পর একজন চা-শ্রমিক স্থায়ী শ্রমিক হওয়ার অধিকার রাখে, সেখানে ২০-২৫ বছর কাজ করার পরও প্রায় ২৫০০০০ চা-শ্রমিককে অস্থায়ী রাখা হচ্ছে, যারা বঞ্চিত হচ্ছে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা থেকে।

শ্রম আইন অনুযায়ী যেখানে তিন মাস কাজ করার পর একজন চা-শ্রমিক স্থায়ী শ্রমিক হওয়ার অধিকার রাখে, সেখানে ২০-২৫ বছর কাজ করার পরও প্রায় ২৫০০০০ চা-শ্রমিককে অস্থায়ী রাখা হচ্ছে, যারা বঞ্চিত হচ্ছে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা থেকে।

চা-বাগানগুলোয় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবার মানের অবস্থা খুবই নাজুক। কারণ, এখানে স্বাস্থ্যসেবার নামে চলে রসিকতা। অধিকাংশ চা-বাগানে হাসপাতাল নেই। আবার হাসপাতাল থাকলে ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামাদি নেই। এই নেই নেই-এর মধ্যে চলছে বাগানগুলোর স্বাস্থ্যসেবা। অভিজ্ঞ বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী না-থাকায় চা-বাগানগুলোতে মাতৃমৃত্যুর হার দিন দিন বেড়েই চলেছে। ১৯৬২ সালের টি প্ল্যান্টেশন লেবার অর্ডিন্যান্স এবং ১৯৭৭ সালের প্ল্যান্টেশন রুলসে চা-বাগানগুলোয় শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা মালিকের দায়িত্ব থাকলেও তা করা হচ্ছে না। যক্ষ্মা, টাইফয়েড, রক্তশূন্যতা, ডায়রিয়া প্রভৃতি চা-শ্রমিকদের নিত্যদিনের সঙ্গী।

বর্তমানে চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি মাত্র ১২০ টাকা। সম্প্রতি দেশের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে বেসরকারি খাতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাও বৃদ্ধি করা হয়েছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশের চা-শ্রমিকদের মজুরি দৈনিক ৬৫০-১০০০ টাকা অথচ বাংলাদেশের চা-শ্রমিকরা পাচ্ছে মাত্র ১২০ টাকা। স্বল্প মজুরিপ্রাপ্ত এই চা-শ্রমিকরা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না বলে তাদের দৈনন্দিন জীবনে নেমে এসেছে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ।

চা-শ্রমিকরা প্রজন্মের-পর-প্রজন্ম চা-বাগানে বসবাস করলেও তারা তাদের বসতভিটার মালিকানা পায়নি। তারা যেন নিজ ভূমে পরবাসী। চা-বাগানে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি আবাসন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দায়িত্ব বাগান মালিকের থাকলেও এটি নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। চা-শ্রমিকরা ৮/১২ ফুট মাপের একটি ঘরে অন্তত তিনটি প্রজন্ম বাস করে; যা পুরো মানবসভ্যতার জন্য লজ্জাজনক। একটি ঘরে তিন প্রজন্ম বাস করা যেমন অস্বাস্থ্যকর তেমনি মানহানিকর ওই ঘরের সবার জন্য, সমাজের জন্য তো বটেই। এতে বাগানের শিশুদের আত্মসম্মান ও মানসিক বিকাশ হচ্ছে না।

চা-শ্রমিকরা প্রজন্মের-পর-প্রজন্ম চা-বাগানে বসবাস করলেও তারা তাদের বসতভিটার মালিকানা পায়নি। তারা যেন নিজ ভূমে পরবাসী। চা-বাগানে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি আবাসন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দায়িত্ব বাগান মালিকের থাকলেও এটি নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। চা-শ্রমিকরা ৮/১২ ফুট মাপের একটি ঘরে অন্তত তিনটি প্রজন্ম বাস করে;

দেশের বেশিরভাগ চা-বাগান পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় সেখানে কূপ খনন বা নলকূপ স্থাপন তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল। যার কারণে চা-শ্রমিকরা গাং বা ঝরনার পানি পান করে। চা-শ্রমিকরা যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপের বাসিন্দা। বিদ্যুৎ-সংযোগ না-থাকায় চা-শ্রমিকরা বাইরের জগৎ সম্পর্কে তেমন ধারণা পায় না (টেলিভিশন দেখতে পারে না)। অপরদিকে চা-শ্রমিকের সন্তানরা কুপি জ্বালিয়ে পড়াশোনা করে, যা তাদের চোখের জন্য ক্ষতিকর।

বাংলাদেশের প্রতিটি চা-বাগানেই শিশুশ্রমিক নিয়োজিত আছে, যেখানে বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী {অধ্যায় ৩, ধারা-৩৪(১)} শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী (অধ্যায়-২, ধারা-৫) চা-বাগান কর্তৃপক্ষ কাজে নিয়োগদানের আগে একজন চা-শ্রমিককে নিয়োগপত্র দিতে বাধ্য। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের কোনো চা-শ্রমিককে নিয়োগপত্র দেওয়া হয় না।

আগেই বলা হয়েছে, আজীবন কাজের শর্তে চুক্তিবদ্ধ করে ভারতের বিহার, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ, ওড়িশা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে কানু, তেলেগু, লোহার, রবিদাস, গোয়ালাসহ প্রায় ১১৬টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে শ্রমিক হিসেবে সংগ্রহ করে এ অঞ্চলে নিয়ে আসা হয়। যাদের প্রত্যেকের ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, ধর্মীয় রীতিনীতি, পূজা-অর্চনা, বিবাহ প্রথা, সমাজ কাঠামো দেশের মূলধারার জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নৃ-তাত্ত্বিক সংজ্ঞানুসারে চা জনগোষ্ঠীর কেউ প্রাক-দ্রাবিড়ীয়, কেউ আদি অষ্ট্রালয়েড, কেউবা মঙ্গোলীয় আদিবাসীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃত তো দেয়-ই-নি, এমনকি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর তালিকায়ও এদের অন্তর্ভুক্ত করেনি, যে কারণে এরা কোটা সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বরং এদের অন্তর্ভুক্ত করলে এরা দেশের সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও চাকরির ক্ষেত্রে নিজেদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পারত এবং নিজেদের দুরবস্থা পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখতে পারত।

বাংলাদেশ সরকার এদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃত তো দেয়-ই-নি, এমনকি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর তালিকায়ও এদের অন্তর্ভুক্ত করেনি, যে কারণে এরা কোটা সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

চা চাষের জন্য সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট মেয়াদে ১,১১,৬৬৩.৮৩ হেক্টর জমি লিজ মঞ্জুর করা হয়, যার ৫১.১১ শতাংশ জমিতে চা চাষ করা হয়। একরপ্রতি বাৎসরিক লিজের পরিমাণ ৫০০ টাকা। অপরদিকে প্রতি একর কৃষিজমি ব্যবহারের জন্য চা-শ্রমিকদের কাছ থেকে প্রতি সপ্তাহে তিন কেজি রেশন কর্তন করা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসক এই লিজ দেখভাল করেন।

চা-শ্রমিকরা দীর্ঘ ১৮০ বছর ধরে চা-বাগানে বসবাস করছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা ভূমির অধিকার পায়নি–তারা যেন ‘নিজভূমে পরবাসী’। চা-শ্রমিকদের ভূমির কোনো দলিল-দস্তাবেজ না-থাকার কারণে তাদেরকে নিম্নরূপ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়:

* বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ জরুরি হওয়া সত্ত্বেও ভূমির দলিল-দস্তাবেজ না-থাকার কারণে চা-শ্রমিকদের কোনো ধরনের ঋণ দেওয়া হয় না। যার ফলে চা-শ্রমিকদের পক্ষে বৃহত্তর ব্যাবসার উদ্যোগ গ্রহণ, কৃষিকাজে বিনিয়োগ ইত্যাদি করা সম্ভব হয় না।

* চা-বাগান মালিক কর্তৃক নির্ধারিত ঘর (৮ ফুট/১২ ফুট) ব্যতীত ঘর নির্মাণ করতে চাইলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনুমতি দেওয়া হয় না। ভূমির অধিকার না-থাকার কারণে এ সমস্যা হচ্ছে।

* ভূমি অধিকার না-থাকার কারণে চা-শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত জমি দখলের শিকার হচ্ছে। সরকার, চা-বাগানের মালিক, প্রভাবশালী মহলের মাধ্যমে সাধারণত চা-শ্রমিকরা জমি দখলের শিকার হয়।

* ভূমি অধিকার না-থাকার কারণে চা-শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত জমি দখলের শিকার হচ্ছে। সরকার, চা-বাগানের মালিক, প্রভাবশালী মহলের মাধ্যমে সাধারণত চা-শ্রমিকরা জমি দখলের শিকার হয়। চান্দপুর-বেগমখান চা-বাগানের ১২৫০টি চা-শ্রমিক-পরিবারের ৫১১.৮৩ একর কৃষিজমি দখল করে সরকার ‘বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল’ করছে। এই জমি দখল করার আগে সরকার চা-শ্রমিক পরিবারগুলোকে কোনো ধরনের পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ দেওয়া তো দূরের কথা, তাদের সঙ্গে কোনো আলোচনাই করেনি। তার কারণ, চা-শ্রমিকদের ওই জমির কোনো কাগজপত্র নেই। এখন পর্যন্ত (১৮ জুন ২০২১) এই ‘বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল’ প্রত্যাহারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। যে কারণে এখনো চাঁন্দপুর-বেগমখানের মানুষ জমি হারানোর আশঙ্কার মধ্যে দিনযাপন করছে।

চান্দপুর-বেগমখান চা-বাগানের ১২৫০টি চা-শ্রমিক-পরিবারের ৫১১.৮৩ একর কৃষিজমি দখল করে সরকার ‘বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল’ করছে। এই জমি দখল করার আগে সরকার চা-শ্রমিক পরিবারগুলোকে কোনো ধরনের পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ দেওয়া তো দূরের কথা, তাদের সঙ্গে কোনো আলোচনাই করেনি।

* লাখাই চা-বাগানের ৭০টি চা-শ্রমিক-পরিবারের প্রায় ১০০ একর কৃষিজমি দখল করে চা-বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চা-গাছ লাগানো হয়েছে।

* লাক্কাতুরা চা-বাগানের চা-শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ না-দিয়েই তাদের জমিতে প্রভাবশালী মহল কর্তৃক নির্মিত হয়েছে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম। জমি দখলের এ রকম চিত্র প্রায় প্রতিটি চা-বাগানেই দেখা যায়।

* কোনো চা-শ্রমিক-পরিবার চা-বাগানে কাজ না-করলে তাকে চা-বাগান থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়। নিজভূমে পরবাসী এই চা-শ্রমিকরা চার প্রজন্ম ধরে বসবাস করেও চা-বাগান থেকে তথাকথিত ‘কালো আইন’ নামে উচ্ছেদ হচ্ছে।

যাহোক, ১৯২১-২০২১ ‘মুল্লুকে চলো আন্দোলন’-এর ১০০ বছর পূর্তি হলেও চা-শ্রমিকদের শোষণ-নিপীড়ন পরিসমাপ্তি ঘটেনি এখনো। প্রতিনিয়ত চা-শ্রমিকদের ব্রিটিশি কায়দায় শোষণ-শাসন করা হচ্ছে এবং বঞ্চিত করা হচ্ছে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে।

তাই, এই ঐতিহাসিক ‘মুল্লুকে চলো আন্দোলন’-এর ১০০ বছর পদার্পণে আমরা চা কোম্পানি ও সরকারের কাছে নিম্নোক্ত ২৪ দফা (মৌলিক) দাবি পেশ করছি:

১। ২০ মে ‘চা-শ্রমিক দিবস’ হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিতে হবে এবং দেশের প্রতিটি চা-বাগানে এই দিবসটি পালনের জন্য মজুরিসহ ছুটি ঘোষণা করতে হবে;

২। চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৫০০ টাকা ঘোষণা করতে হবে;

৩। জাতীয় বাজেটে চা-শ্রমিকদের জন্য পৃথক বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে;

৪। চা-শ্রমিকদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করতে হবে;

৫। করোনাকালীন চা-শ্রমিকদের ঝুঁকিভাতা প্রদানসহ প্রয়োজনীয় সুরক্ষা (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভ্যাকসিন প্রদান, আক্রান্ত শ্রমিককে বিনা মূল্যে চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ প্রদান ইত্যাদি) নিশ্চিত করা হোক;

৬। ৩২, ১১৫ ও ১১৭ ধারাসহ শ্রম আইনের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী সব ধারা অবিলম্বে সংশোধন করতে হবে;

৭। উচ্চশিক্ষা ও চাকরিতে চা-শ্রমিকের সন্তানদের জন্য ‘কোটা’ সুবিধা চালু করতে হবে।

৮। প্রতিটি চা-বাগানের হাসপাতালগুলোতে নামমাত্র চিকিৎসার পরিবর্তে উন্নতমানের চিকিৎসাসেবা প্রদান করতে হবে;

৯। চা-বাগানের প্রতি সেকশনে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থাসহ গণশৌচাগার ও বিশ্রামাগার থাকতে হবে;

১০। চাপাতা ওজনের জন্য এনালগ মেশিনের পরিবর্তে ডিজিটাল মেশিন ব্যবহার করতে হবে;

১১। প্রতিবছর ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে চা-শ্রমিকদের ঘরবাড়ির সম্পূর্ণ মেরামত এবং প্রতিবছর কমপক্ষে ২০টি পাকা ঘর নির্মাণ করতে হবে;

১২। প্রতিটি চা-বাগানে অন্তত চা-শ্রমিক নারীদের বিনা মূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন প্যাড প্রদান করতে হবে;

১৩। শ্রমিকদের (যাতায়াতের সেকশনগুলো) জন্য অভ্যন্তরীণ পরিবহণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে;

১৪। চা-বাগানের প্রতিটি জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতিসহ তাদের ভাষা-সংস্কৃতি সংরক্ষণে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৫। বন-জঙ্গল-পাহাড় ধ্বংস করে চা চাষ সম্প্রসারণ বন্ধ করতে হবে;

১৬। চা-বাগানের চৌকিদারদের (দিন ও রাত উভয়কেই) সুরক্ষাসামগ্রী এবং চা-শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় উপকরণ, যেমন: জুতা-স্যান্ডেল-ছাতা-দা-কোদাল ইত্যাদি যথাসময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রদান করতে হবে;

১৭। শ্রমিকদের ঘর নির্মাণের নামে নির্বিচারে চা সেকশনের গাছ কাটা ও বিক্রয়বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে;

১৮। নামমাত্র রেশনের পরিবর্তে শ্রমিকের নিত্যপ্রয়োজনীয় সব খাদ্যদ্রব্য ‘প্রাসঙ্গিক রেশন’ হিসেবে প্রদান করতে হবে;

১৯। কীটনাশক স্প্রেয়িং সেকশনে কর্মরত শ্রমিকদের উচ্চহারে ঝুঁকিভাতা প্রদানসহ তাদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষাসামগ্রী প্রদান করতে হবে;

২০। স্থায়ী এবং অস্থায়ী উভয়কেই সমান হারে মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে;

২১। যথাসময়ে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সমুদয় টাকা প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট সব অনিয়ম দূর করতে হবে;

২২। যেহেতু রাবার চাষ ও এর প্রক্রিয়াকরণ পরিবেশ এবং শ্রমিকের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তাই চা-বাগানে রাবার চাষ বন্ধ করতে হবে;

২৩। চা-বাগানের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে;

২৪। চা-বাগানে সব ধরনের মাদকদ্রব্য সেবন ও বিক্রয় বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

মোহন রবিদাস: চা-শ্রমিক সন্তান, কমিউনিটি জাস্টিস ফেলো, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

ইমেইল: robidasmohan@gmail.com