বাংলাদেশের জাতিগত সংকটের কারণ ও সমাধানের পথ-১

রেং ইয়ং ম্রো

পাহাড় ও সমতলের জাতিগত সংকটের কারণ, স্বরূপ এবং সমাধানের পথ নিয়ে সর্বজনকথা সেমিনারে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। লেখাটি উপরোক্ত বিষয়ে উপস্থাপিত বক্তব্যের লিখিত ও পরিমার্জিত রূপ।

বাঙালিভিন্ন অন্যান্য জাতিসত্তা যে এ দেশে আছে তাদের একজন হিসেবে এবং নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য যেসব লড়াই আমরা চালিয়েছি, চেষ্টা করেছি সবাই মিলে সেখানকার একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে আমার ভূমিকা কী, আমার বোঝাপড়া কী সেটা শুধু আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করতে চাই আজ। সম্ভবত জাতিগত সংকটের সমাধান কোন পথে–এই প্রশ্নের মধ্যে উত্তরও দেওয়া আছে আরকি। জাতিগত বৈচিত্র্যের উপস্থিতি যে রয়েছে বাংলাদেশে, তা স্বীকার করে নেওয়া হবে সমাধানের প্রথম উপায়। সেটা স্বীকার না করার প্রবণতা থেকেই যত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তার মানে জাতিগত বৈচিত্র্য স্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে বাঙালি ভিন্ন যে আরও জাতিসত্তা আছে, তাদের নিজস্ব কৃষ্টি, কালচার, সংস্কৃতি, ইতিহাস, শাসন কাঠামোর সঙ্গে তাদের যে সম্পৃক্ততার ইতিহাস রয়েছে তা স্বীকার করে নেওয়াকে বোঝাচ্ছে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে যখন এই পুরো অঞ্চলকে তাদের শাসনের অন্তর্ভুক্ত এলাকা হিসেবে অধিভুক্ত করে তখনও পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিরোধ চলেছে। রুমু খাঁ নামে একজন চাকমা রাজা ছিলেন যিনি প্রবল প্রতাপের সঙ্গে এই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা করে গেছেন। তার মানে যখন পর্যন্ত এই পুরো অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, তখনও সেখানে নিজস্ব শাসন ব্যবস্থায় নিজেদের কৃষ্টি কালচার নিয়ে মানুষজন বসবাস করছিল। সেটাকে স্বীকার করে নেওয়া এবং তাদের উপস্থিতি, তাদের প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তনকে গ্রহণ করে নেওয়ার মধ্যে জাতিগত সংকটের সমাধানের উপায় ছিল। কিন্তু আমাদের আদিবাসী জাতিসত্তাগুলোকে সবচেয়ে বুনো, অসভ্য, পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠী হিসেবে, প্রদর্শনীর বস্তু হিসেবে দেখার যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ঔপনিবেশিক কালে, পরবর্তী সময়ে যারা ক্ষমতায় এসেছেন তাদের মধ্যেও সে দৃষ্টিভঙ্গি অব্যাহত রাখার প্রবণতা রয়েছে।

কিন্তু আমাদের আদিবাসী জাতিসত্তাগুলোকে সবচেয়ে বুনো, অসভ্য, পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠী হিসেবে, প্রদর্শনীর বস্তু হিসেবে দেখার যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ঔপনিবেশিক কালে, পরবর্তী সময়ে যারা ক্ষমতায় এসেছেন তাদের মধ্যেও সে দৃষ্টিভঙ্গি অব্যাহত রাখার প্রবণতা রয়েছে।

বিশেষ করে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে এটা যে প্রবলভাবে রয়েছে সেটা আমরা দেখতে পাই। বাংলাদেশের সংবিধানের খসড়া রচনা করা হয়েছিল, লিখতে গিয়েছিলেন যারা, তারা গিয়েছিলেন মধুপুর আদিবাসী অঞ্চলে। মান্দি জাতির প্রাচীন দর্শন যিনি ধরে রেখেছেন, আগলে রেখেছেন বহুদিন ধরে, পরিবর্তনের প্রবল স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে তিনি মান্দিদের আদি ধর্ম, সাংসারেক ধর্মের কথা বলছি, সেই বিশ্বাসকে লালনপালন করে চলেছিলেন দীর্ঘদিন ধরে, তিনি ২০২১ সালে মৃত্যুবরণ করেন সম্ভবত। সেই সাংসারেক ধর্মের যিনি পুরোহিত, তার নাম হচ্ছে জনিক নকরেখ আচ্চু। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের রথী-মহারথীরা তার বারান্দায় গিয়েছেন, সংবিধান রচনা করার জন্য নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছেন অথচ বাংলাদেশের সংবিধান যখন রচিত হলো আমরা দেখলাম যে সেখানে বলা হয়েছে: ‘বাংলাদেশের জনগণ, জাতি হিসেবে বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবে।’ তার অর্থ: বাঙালি ভিন্ন অন্যান্য জাতিসত্তার অবস্থান অস্বীকার করার মধ্য দিয়েই সেই জাতিগত সংকট শুরু হয়েছে।

মানবেন্দ্র লারমা নামে একজন সাংসদ ছিলেন, তিনি সংসদে বিতর্ক করে গেছেন এবং গণপরিষদের সে বিতর্ক বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে প্রগতিশীল এবং সবচেয়ে শক্ত একটা বিতর্ক ছিল। সেখানে তিনি শুধু পাহাড়ের এবং সমতলের আদিবাসীদের কথা বলেন নাই, তিনি বলেছেন মাঝিমাল্লার কথা–যারা রিকশা চালান, যারা দেহজীবী সেই সব রকম মানুষের কথা তিনি বলেছেন। অস্বীকার এবং নিপীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র সংঘাত শুরু হয়। সশস্ত্র সংঘাতের অবসানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯৯৭ সালে। কিন্তু আমরা তখনও দেখেছি যে একটা নামে মাত্র চুক্তি করার পর বাংলাদেশের এই শাসনতান্ত্রিক কাঠামোতে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর অবস্থান এবং তাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, প্রশাসনিক কাঠামোর নিজস্বতা, সেগুলোকে গ্রহণ না করার প্রবণতার কারণে চুক্তি বাস্তবায়ন আর করা হয়নি।

আজ আমরা দেখছি যে অনেক রাজনৈতিক দল যখন ক্ষমতায় থাকে না তখন আদিবাসী বলে যাচ্ছে, কিন্তু যখন তাদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত হচ্ছে তখন তারা আবার ভুলে যাচ্ছে। মূলত বাংলাদেশে যে অপরাপর জাতিগোষ্ঠী আছে তারা যে নামেই অভিহিত হোন-না কেন, প্রথম কথা হচ্ছে: তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া এবং তারা কী নামে পরিচিত হতে চান–এটা তাদেরকে ঠিক করতে দেওয়া–এই পরিমাণ সৎসাহস এই মূল স্রোতের জনগোষ্ঠীর থাকতে হবে। এই সৎসাহস যদি না রাখতে পারে সেটা রাজনৈতিক যত সংস্কার আসুক, দেশের যত সংস্কার আসুক, এই জাতিগত সমস্যার সমাধান কোনোদিন হবে না।

বাংলাদেশে যে অপরাপর জাতিগোষ্ঠী আছে তারা যে নামেই অভিহিত হোন-না কেন, প্রথম কথা হচ্ছে: তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া এবং তারা কী নামে পরিচিত হতে চান–এটা তাদেরকে ঠিক করতে দেওয়া–এই পরিমাণ সৎসাহস এই মূল স্রোতের জনগোষ্ঠীর থাকতে হবে।

মনে আছে, চুক্তি হওয়ার পর সম্ভবত বিএনপি একটা বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ করেছিল দেশজুড়ে। তারা বলেছিল যে, চুক্তি হয়ে গেলে ফেনী থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্ত অংশটা ভারতের দখলে চলে যাবে। এই-যে বিচ্ছিন্নতাবাদের একটা জুজু, ভয় দেখানো, বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে ট্যাগ দেওয়া। তারপর তারা যদি তাদের অধিকার আদায়ের জন্য কোনো আন্দোলন করে, তাদের ওই ক্রিমিনালাইজ করার একটা চেষ্টা, সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

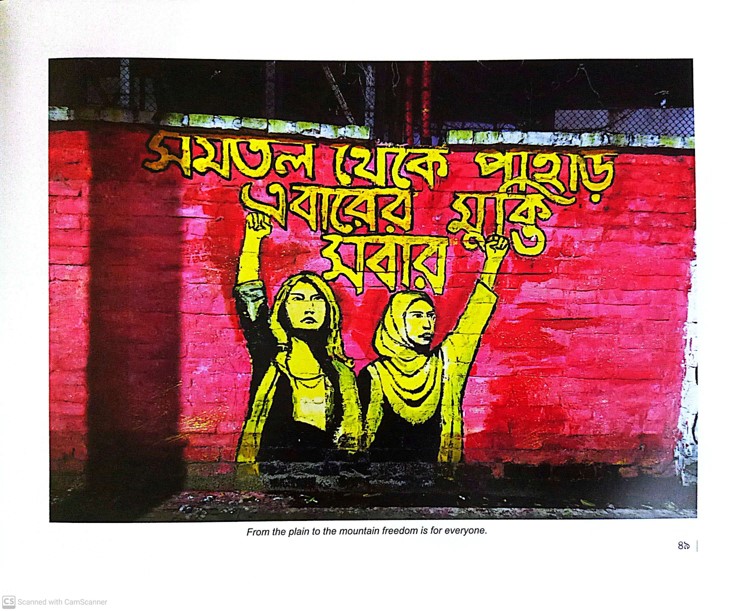

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আমাদের প্রবল বিশ্বাস ছিল যে এই অবস্থার একটা পরিবর্তন আসবে। অন্তত এ দেশে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীরও যে অবস্থান আছে এবং তাদের বিষয়ে ভাববার প্রয়োজনীতা নিয়ে কথা হবে। কিন্তু আমরা সেটা দেখেছি শুধু আন্দোলনের সময়েই, এবং গ্রাফিতি আঁকা হয়েছে আদিবাসীর অস্তিত্ব স্বীকার করে। সব জায়গায় তখন আমরাও গ্রাফিতি করেছি, কোনো সমস্যা ছিল না; কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে যখন আমরা গ্রাফিতিগুলো আঁকছি তখন সেই গ্রাফিতি মুছে দেওয়ার জন্য একটা প্রবল পক্ষ দাঁড়িয়ে গেছে। সেই গ্রাফিতি, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের স্পিরিট, যদি পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়, সেটা মেনে নিতে পারবার কথা। কিন্তু সেই গ্রাফিতি মুছে ফেলার জন্য একদল ভাড়াটে মানুষ সেখানে এনসিটিবি গিয়ে প্রোগ্রাম করেছে আর সঙ্গে সঙ্গে এনসিটিবি সেটা গ্রহণ করেছে। পরবর্তী সময়ে সেটার প্রতিবাদে এবং গ্রাফিতি পুনর্বহালের দাবিতে আমরা সেখানে যখন গিয়েছি তারা সশস্ত্রভাবে ওত পেতে বসে ছিল এবং আমাদের ওপর অতর্কিতে হামলা করেছে। সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয় হচ্ছে তারা যখন হামলা করেছে তার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ প্রশাসন সেখানে দাঁড়িয়েই ছিল। আমাদের ওপর হামলা করার পর সন্ত্রাসীরা পুলিশের কাছেই ফেরত গেছে।

আদিবাসী বললেই নাকি সার্বভৌমত্বের ওপর হুমকি আসবে–এ ধরনের যুক্তি তারা দিয়েছেন। স্পষ্টতই এখানে পেশিশক্তি এবং প্রবল বাঙালি জাতীয়তাবাদের মাস্তানির একেবারে সরাসরি প্রয়োগ ঘটেছে। আদিবাসীদের কোনো মিছিলে এই ঢাকা শহরে হামলা হয়েছে–এ রকম কোনো ঘটনা আমার আগে চোখে পড়ে নাই। আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কের সঙ্গে মিলিটারি জড়িত। তাদের সঙ্গে অধিকাংশ বিত্তশালী মানুষের সম্পর্ক রয়েছে। এগুলো যদি সমাধান না করা যায়, তাহলে জাতিগত সমস্যা সমাধানের কোনো উপায় থাকবে না। আজ লামাতে যে ৪০০ একর জমি রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি দখল করে বসে আছে–এই লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি কারা? এগুলো তো এ দেশের বিত্তশালী মানুষের সম্মিলিত একটা দল । দেশের সার্বভৌমত্ব হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তারা ব্যথিত হচ্ছেন, ব্যথা তো আসলে সার্বভৌমত্বের না, তাদের মূল ব্যথা হচ্ছে যে আদিবাসীর ভিটে দখল করে ওনারা ওখানে বসে আছেন সেই ভিটে যদি হাতছাড়া হয়ে যায়। সেই আশঙ্কা থেকে তারা মরিয়া হয়ে গেছেন আদিবাসীদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। আপনারা দেখছেন ‘কুকিচিন’ নামের একটি সশস্ত্র গোষ্ঠীর অজুহাত তুলে বম জনগোষ্ঠীকে একেবারে জেলখানার মধ্যে রেখেছে, কোণঠাসা করে রেখেছে। তারা নিজেদের গ্রামে ঠিকঠাকমতো বসবাস করতে পারে না। তারা জঙ্গলে বসবাস করে।

লামাতে যে ৪০০ একর জমি রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি দখল করে বসে আছে–এই লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি কারা? এগুলো তো এ দেশের বিত্তশালী মানুষের সম্মিলিত একটা দল ।

মিলিটারাইজড সমাধান তো আর জাতিগত সংকটের সমাধানে করবে না। কুকিচিন যখন শুরু হয়েছিল ২০০৯ সালে, কুকিচিন ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন নামে একটা এনজিও খুলেছিল এবং এটার সঙ্গে বান্দরবানের একজন কর্মকর্তা জড়িত ছিলেন। এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে সশস্ত্র বানিয়ে দিয়ে তারপর সেটার অজুহাতে সামরিক উপস্থিতিকে জায়েজ করা, সার্বভৌমত্বের জুজুর ভয় দেখিয়ে, আদিবাসীদের বিচ্ছিন্ন করে রেখে তাদের ওপর শোষণ এবং কতিপয় বাঙালির মাস্তানি চালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা বন্ধ করা দরকার। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সরকার বা মানুষ তাদের সবারই সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে এবং সেটাকে ধরে যদি আমরা এগোই তাহলে আমার মনে হয় জাতিগত সংকট সমাধানের একটা উপায় হতে পারে।

আপনারা দেখছেন ‘কুকিচিন’ নামের একটি সশস্ত্র গোষ্ঠীর অজুহাত তুলে বম জনগোষ্ঠীকে একেবারে জেলখানার মধ্যে রেখেছে, কোণঠাসা করে রেখেছে। তারা নিজেদের গ্রামে ঠিকঠাকমতো বসবাস করতে পারে না। তারা জঙ্গলে বসবাস করে।

এখন আমাদের ওপর যে হামলা হয়েছে সেটার কী বিচার হবে আমরা জানি না কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে অবস্থাদৃষ্টে আদিবাসী ইস্যুটা ধামাচাপা দেয়া হয়েছে। নানা ধরনের হামলা তারপর পক্ষে-বিপক্ষে নানা ধরনের এই-যে ক’দিন আমরা নানা প্রোগ্রাম দেখলাম, এগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ইস্যুটা, গ্রাফিতি, জুলাই স্পিরিট পুনর্বহালের এবং আক্রমণকারীদের বিচারের দাবি সেগুলো চাপা পড়ে যাচ্ছে। আমরা যদি জিওপলিটিক্যালিও চিন্তা করি, পাশের দেশ রাখাইনে এখন এক ধরনের পরিবর্তন আসছে। সেই পরিবর্তনের সঙ্গে আগামীর বাংলাদেশ কীভাবে চলবে, সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তো এভাবে সমস্যায় রেখে সে সমাধান হবে না–এগুলোও আমাদের মাথায় রাখার প্রয়োজনীতা আছে বলে আমি মনে করি।

অনুলিখন: নিশাত তাসনিম।

রেং ইয়ং ম্রো: গবেষক, দৃক