বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্য সংকট ও করণীয়

ডা. হারুন অর রশিদ

সর্বজনকথা আয়োজিত ‘স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের পথ: বৈষম্যহীন বাংলাদেশের সন্ধানে’ শীর্ষক দিনব্যাপী সেমিনারে উপস্থাপিত বক্তব্যের অনুলিখিন।

একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখেন তো আমাদের শাসকরা, তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা কি আমাদের দেশে হয়? যদি তা না হয় তাহলে আপনার স্কুল চলল কি চলল না, সেটা নিয়ে তার তো কোনো মাথাব্যথা নেই। তাদের চিকিৎসা কি আমাদের এখানে হয়? আমাদের একজন রাষ্ট্রপতি ছিলেন, ওনার বিশেষ কোনো কাজ ছিল না। একটা কাজ ছিল– সেটা সভা-সমাবেশে গিয়ে চটুল কথাবার্তা বলা। আরেকটা কাজ হলো, বিদেশে গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা। এর জন্য রাষ্ট্রের অর্থ খরচ হয়। বাকিরাও একই পথেই।

যখন পরিবারের একজন অসুস্থ হয়ে যায় তখন আপনাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, হাসপাতালে যেতে হবে, টাকাপয়সা খরচ হবে, দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। তার জন্য খরচ হবে, জব চলে যেতে পারে, কেউ মারাও যেতে পারে। এইটা হলো একটা সংকট। আমাদের মিজান ভাই ওখানে বসে আছেন। ওনার এলাকায় প্রায়ই ডেঙ্গু হয়। যদি কেউ গিয়ে থাকেন দেখবেন যে, ময়লা পানি, মশা একেবারে ভিনভিন করছে। তো সেইখানে ডেঙ্গু বা অন্য অসুখ-বিসুখ না হওয়ার কোনো কারণ নাই।

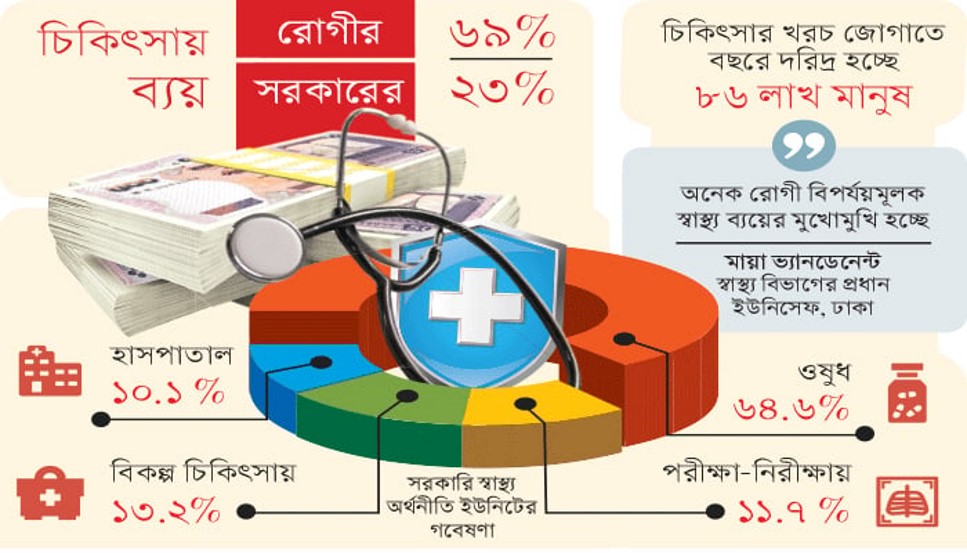

অব্যবস্থাপনা আর দুর্নীতির ফসল হলো এই অবস্থা। এটা কেন হলো? স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার–এই দৃষ্টিভঙ্গিতে না গিয়ে শাসকেরা একটা বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়ায় এই সংকট তৈরি হয়েছে। যার টাকা আছে তার চিকিৎসা হবে, যার নাই তার হবে না। কল্লোল মোস্তফা সকালবেলা দেখিয়েছেন যে, প্রায় ৬১ লাখ মানুষ প্রতিবছর চিকিৎসা করতে গিয়ে দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা জনগণের অধিকার হিসেবে নাই।

স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার–এই দৃষ্টিভঙ্গিতে না গিয়ে শাসকেরা একটা বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়ায় এই সংকট তৈরি হয়েছে। যার টাকা আছে তার চিকিৎসা হবে, যার নাই তার হবে না।

আমি এই প্রসঙ্গে কাঞ্চনমিয়ার উদাহরণ আনতে চাই। ২০২১ সালে এই গার্মেন্টস শ্রমিক গুলিবিদ্ধ হন। মাহতাবসহ আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি যে কীভাবে কাঞ্চন মিয়ার চিকিৎসা করানো যায়। আমাদের এক বন্ধু ঢাকা মেডিকেলের সার্জারির প্রফেসর। তাকে বললাম, সে-ও রাজি হয়ে গেল এবং সে-ও ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়লেও এখানকার চিকিৎসার যে সিস্টেম, প্রথমে কিন্তু ও কোভিড নেগেটিভ ছিল, কিন্তু ডেট আসতে আসতে আমাদের যখন এই ঘটনাগুলো ঘটে তখন কিন্তু সে আবার কোভিড পজিটিভ হয়ে যায়। মাহতাব কিন্তু ওই লোকটার পেছনে একদম লেগে ছিল। লেগে থাকার ফলেই মাস দুই-তিন পরে আমরা অপারেশনটা করাতে পারি। তাহলে এখানে একজন লোকের চিকিৎসা করাতে গেলেও মাহতাবের মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক লেগে থাকতে হবে, তা না হলে চিকিৎসা হয় না। শুধু কাঞ্চনমিয়া না, এই ঘটনা প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেই।

রবার্ট মুগাবেকে একবার ইউনেস্কোর সম্মেলনে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: ‘তুমি তোমার দেশে চিকিৎসার জন্য কী কী জিনিস করেছো?’ উনি বলেছেন, ‘আমরা মাত্র তিনটা জিনিস করেছি। একটা বিশুদ্ধ পানি, দ্বিতীয় পুষ্টিকর খাদ্য আর তৃতীয় বর্জ্য নিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা।’ আমাদের দেশে তিনটার কোনোটাই নাই। স্বাস্থ্য ভালো করার জন্য একটু-আধটু খেলার মাঠ থাকা দরকার, এটাও শেষ করা হয়েছে। কিছু করেছে সরকার আর কিছু নির্মাণ কোম্পানি। আর নদী, খাল তো শেষ হয়ে গেছে। ফলে সুস্থ থাকার পথেই নষ্ট করা হয়েছে।

হাসপাতালের কথায় আসেন, হাসপাতালগুলো কোন জায়গায় গেল? তানজীম উদ্দীন খান ইউনিভার্সিটিগুলোর কথা বলেছেন। সেইম থিং হ্যাপেন্ড টু মেডিকেল কলেজেস। আমাদের এখানে সারা দেশে একদম রাজনৈতিক বিবেচনায় জেলায় জেলায় মেডিকেল কলেজ করা হয়েছে। প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ হয়েছে অনেক, সেগুলোও বাণিজ্যিক স্বার্থে করা হয়েছে। আমাদের মেডিকেল এডুকেশন এত নেমে গেছে যে, যারা নতুন করে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবে, যদি এই প্রতিষ্ঠানগুলোর আমরা উন্নতি না করতে পারি, আমাদের ছেলেমেয়েরা আর বাইরে কোথাও চাকরিও করতে পারবে না, পড়তেও পারবে না।

কারণটা কী? প্রতিষ্ঠানগুলো আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষক/কর্মকর্তাদের অপমান করা হয়েছে, প্রধান শিক্ষককে জুতার মালা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মেডিকেল কলেজসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও একই ঘটনা ঘটেছে। এখনো একটা প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট মর্যাদা আছে, সেইটা হলো বিসিপিএস বা বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ান অ্যান্ড সার্জনস, এই প্রতিষ্ঠানটা একটা অধ্যাদেশের বলে ১৯৭২-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটাও নানা চাপের মুখে। পাবলিক হেলথ ইনস্টিটিউট ছিল, সেখান থেকে আগে ভ্যাকসিন তৈরি হতো। এ রকম প্রতিটা প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। কোভিডের সময় দেখা গেল আমরা কোনো ভ্যাকসিন তৈরি করতে পারি না। এবং ভবিষ্যতে যদি কখনো পক্সের মতো, কোভিডের মতো, এই সমস্ত কিছু আবার নতুন করে ফিরে আসে তাহলে মাস স্কেলে যদি আমরা ভ্যাকসিনেশন করতে চাই তাহলে ভ্যাকসিনটা বাইরে থেকে আনতে হবে।

আমাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি খরচ হয় ওষুধ ক্রয়ের জন্য। যদি কেউ ক্যানসারের রোগী থাকে, ওই পরিবারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, দাঁড়াবার একেবারেই জায়গা থাকে না। কিডনি ডিজিজ, লিভার ডিজিজ এগুলো হলে কোথায় যায়! আমাদের অব্যবস্থাপনার জন্য দেশ থেকে বিদেশে চিকিৎসা নিতে যারা যায় তার মধ্যে ৫১ শতাংশ যায় ইন্ডিয়াতে, বাকিরা যায় সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে।

কেবল ইন্ডিয়াতে গত অর্থবছরে গেছে ২৫ থেকে ২৭ লাখ লোক। এটা কেন হয়? প্রথমত, সরকারের কোনো উদ্যোগ নাই। দ্বিতীয়ত, আমাদের চিকিৎসকদেরও দায়বদ্ধ করা হচ্ছে না। এবং তাদেরও যে রোগীদের প্রতি সামান্যতম দায়বদ্ধতা আছে সেইটা ভাবারও কোনো কারণ নাই। উপজেলা হাসপাতালে যদি কারো অভিজ্ঞতা থাকে, ছোট এক চিলতে একটা কাগজ আপনার সামনে ধরিয়ে দেবে এবং আপনি কথা বলেই শেষ করতে পারবেন না, তার আগেই আপনার ওষুধ লেখা শেষ হয়ে যাবে।

পৃথিবীতে কোনো দেশেই ১০-১১ শতাংশের বেশি সিজারিয়ান সেকশন হয় না। আমাদের এখানে হয় ৩১ শতাংশ। তার মানেটা কী? তার মানে হলো সোজা যে, হাসপাতালে, ক্লিনিকে ব্যবসার প্রসার। এটা করতে পারলে সবাই খুশি–ক্লিনিক মালিক খুশি, ডাক্তার সাহেব খুশি–সবাই খুশি। কোনো কোনো রোগীও খুশি!

দেশে এত মেডিকেল কলেজ, এত হাসপাতাল; তারপর পথেঘাটে দেখবেন নানারকম রোগের চিকিৎসার নামে আনসায়েন্টিফিক প্রচার লটকে আছে। আমাদের এখানে প্রতিবছর প্রায় দুই থেকে আড়াই কোটি মানুষ সরকারি হাসপাতালে গিয়ে দেখায়। হাসপাতালগুলো ঠিক করা কতটা জরুরি। তা হলে জনগণ উপকৃত হবে, চেম্বারের রোগী কমে আসবে, প্রাইভেট ক্লিনিকে রোগী কমে আসবে, প্রতারকদের হাত থেকে মানুষ মুক্ত হবে।

দেশে এত মেডিকেল কলেজ, এত হাসপাতাল; তারপর পথেঘাটে দেখবেন নানারকম রোগের চিকিৎসার নামে আনসায়েন্টিফিক প্রচার লটকে আছে। আমাদের এখানে প্রতিবছর প্রায় দুই থেকে আড়াই কোটি মানুষ সরকারি হাসপাতালে গিয়ে দেখায়। হাসপাতালগুলো ঠিক করা কতটা জরুরি। তা হলে জনগণ উপকৃত হবে, চেম্বারের রোগী কমে আসবে, প্রাইভেট ক্লিনিকে রোগী কমে আসবে, প্রতারকদের হাত থেকে মানুষ মুক্ত হবে।

সম্প্রতি ওষুধের দাম বাড়ানোর আয়োজন চলছে। দাবি তোলা দরকার যে, ওষুধের দাম বাড়ানো যাবে না এবং স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ দান-খয়রাতের বিষয় হিসেবে দেখা যাবে না। গত পনেরো বছরের অর্থনীতির জন্য একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হয়েছে, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কী কী দুর্নীতি হয়েছে–তারও একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।

সরকারি হাসপাতালের সক্ষমতা বাড়ানো দরকার। জেলা, উপজেলা সর্বত্র। ঢাকা শহরে ১৮৫৮ সালে মিটফোর্ড হাসপাতাল হয়েছে, ১৯৪৬ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হয়েছে। তারপর বড় হাসপাতালের সংখ্যা সেভাবে বাড়ে নাই। আমাদের পরিষ্কার কথা, এই সংখ্যাটা বাড়ান। জিডিপির শতাংশ হিসাবে বরাদ্দ বাড়াতে হবে, তদারকি যথাযথ হতে হবে। আমরা যদি এই পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করি এবং জনগণের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার দায় যদি রাষ্ট্র স্বীকার করে তাহলেই সমাধানের পথ পাওয়া যাবে। সবাইকে ধন্যবাদ!

অনুলিখন: নিশাত তাসনিম

ডা. হারুন অর রশিদ: চিকিৎসক ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল।