আরেক ভোরের নয়, নারকীয় বিজয় অথবা নবসম্ভাবনার “অপেক্ষা”!

মুহম্মদ আনোয়ার হোসেন

শত ফুল ফুটতে দাও; শত মতের বিকাশ হোক।

মাও ৎসে-তুং।

১। আভাস

ইউরোপ-আমেরিকাকেন্দ্রিক দিকপাল সিনেমা নির্মাতাগণ এবং নির্মিত সিনেমা, সাবেক উপনিবেশিত দেশের ভিন্ন প্রেক্ষাপট, পরিস্থিতিতে সমানভাবে মূল্যবান ও কার্যকর নয়। চলচ্চিত্র পর্যালোচনাও এসব দেশে সরাসরি পশ্চিমা অনুকরণে তাদের মতো করে করার প্রয়োজন নেই। এমন প্রচেষ্টা নানাভাবে ক্ষতিকর, বিদেশি অর্থসাহায্যে ও উপদেশের মতো, যা নির্ভরশীল করে রাখে নানাভাবে এবং ঋণের জালে আবদ্ধ করে রাখে, স্ব-বিকাশ হয়না। যদিও দেখা যায় অধিকাংশ অপশ্চিমা দেশের বহু প্রতিষ্ঠান, নির্মাতা, সমালোচক, ভাবুক ও শিল্পীগণ সরাসরি পশ্চিমা উদযাপিত নির্মাণধারা, নির্মাতা, ভাব, ব্যাকরণ, ভাষা ও মূল্যবোধের নকলনবিশী করে থাকেন বুদ্ধিবৃত্তিক সীমাবদ্ধতা, লোভ ও অলসতার বশবর্তী হয়ে। ফলে এতদ বিষয়ক কোনো টেকসই দীর্ঘমেয়াদি কার্যকর পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়না। পাশাপাশি প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কীরূপ, কোন ধরনের চলচ্চিত্র এবং নির্মাণধারা এসব দেশে কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তার পর্যালোচনা কীভাবে হতে পারে? সেইসব বিবেচনায়, স্প্যানিশ সিনেমা “অপেক্ষা” (২০২৩) এখানে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে শুধু এ ধরনের সিনেমা বা নির্মাণধারা বা পর্যালোচনার ধরন এসকল দেশে প্রয়োজন, এর বাইরেও একইসাথে নানাবিধ ধরনের সিনেমা ও পর্যালোচনার নানা সম্ভাবনা বিরাজমান। উল্লেখ্য এ লেখার বক্তব্য পশ্চিমের দিকপাল নির্মাতা ও নির্মাণের গুরুত্ব, ব্যাকরণ, সমালোচনার ঢং অস্বীকার করে না। কিন্তু তাদের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা, প্রেক্ষাপট, পরিস্থিতি, ইতিহাস, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও আধিপত্যবাদের স্বভাব বিবেচনা করার এবং অনুধাবনের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব আলোচনা করে। সাথে সাথে নানারূপ উপনিবেশের শিকল থেকে মুক্তির ও আধিপত্য প্রতিরোধের প্রতিকার হিসেবে স্থানীয় জ্ঞান, বয়ান, ইতিহাস, অর্থনীতি, শিল্প, রাজনীতি, সংস্কৃতি, সমালোচনার ধরন ইত্যাদি সামগ্রিক বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে পাঠের প্রয়োজনীয়তা এবং সংস্কার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নব-স্বরূপ নির্মাণের প্রচেষ্টার ভাব প্রকাশ করে।

২। সমকালীন চালচিত্র: চলমান পরিস্থিতি, প্রবণতা এবং সম্ভাবনা সমূহ

পৃথিবীতে বড় বড় ভাবনা, বস্তুগত অদলবদল ঘটে গেলেও বাংলা মুল্লুকে তার প্রভাব ও মূল খবর খুব কম উপস্থাপিত হয়। পক্ষান্তরে সংকীর্ণ মন পছন্দ ব্যাখ্যা চালু রাখে একদল কু-শিক্ষিত মানুষ ব্যক্তিগত লাভ, মনোভঙ্গী ও মনোজগতের দাসবৃত্তিস্বরূপ। যা পরিলক্ষিত হয় তাদের কথা ও প্রকাশিত কর্মে। এরূপ সংস্কৃতি, কর্ম “বাংলা সংস্করণ” হিসেবে দেশের জাতীয় দৈনিকের পাতার শ্রী বৃদ্ধি করতে থাকে সম্পাদকের কর্মগুণে! সম্পাদকদের রুচিবোধ ও শিক্ষার দীনতার ফলে “লো আইটেম”, নানবিধ খবর হিসেবে উপস্থাপিত হতে থাকে। সাথে রয়েছে নানাবিধ রঙ্গিন “পেইড” “আনপেইড” প্রচারণা। ভাবনাহীনভাবে নানা জিনিস উপস্থাপন এবং এসবের প্রভাবে গণমানুষ, সংস্কৃতির নানারূপ ক্ষতিকর প্রভাব তৈরি হয়, সম্ভাবনা তৈরি হয় দীর্ঘমেয়াদী মেধাশূন্যতার। কিন্তু যে কোনো মূল্যে বিজ্ঞাপন এবং বিজ্ঞাপনের জোয়ারভাটার উপরে নির্ভর সম্পাদনা, সংবাদপত্র প্রকাশ ও কারিগরি উন্নয়ন আর গুণগতমান, কার্যকর পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে তাদের ভাব, “সে, হবে” বা “আল্লাহ ভরসা”! প্রায়শ এসব সংবাদপত্র প্রকাশক, সম্পাদক বা মালিকানার অংশীগণ দেশ-বিদেশে তাদের গোপন সম্পদ ও ছেলেমেয়ে পাচার সম্পন্ন করেই, দেশ-সংস্কৃতি উদ্ধারের নামে বা মূলত দু পয়সা রোজগার করে এসব করবে বলেই পত্রিকা ব্যবসায় নেমেছে। ফলে শিকড়হীন এসব প্রকাশনা, মননশীল বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবের পাঠের চেয়ে নানা ধরণের বিজ্ঞাপনদাতাদের সুনজরে থাকার পাঠ নির্মাণে মেধা, সময় খরচ করে এবং ক্ষমতাকেন্দ্রিক মেধাশূন্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করে। পক্ষন্তরে মননশীল মৌলিক নির্মাণ, আলোচনা-সমালোচনার জায়গা খুব কম বা যে সামান্য প্রচেষ্টা চোখে পড়ে সেসব প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য! এমন বাস্তবতার সাথে রয়েছে নানা তরিকার মানুষ যারা নানাবিধ “সৃজনশীল”, “প্রগতিশীল” গালভরা কর্ম করে থাকেন তাদের নিজস্ব “মক্কা” বিহারের আশায়। ভাগ্য সহায় হলে কোনো সাদাদূতের বাসায় নৈশভোজ এবং খুব হাত ডলাডলি এবং বিগলিত হয়ে সামান্য সংযোগ-স্বীকৃতি, দান-খয়রাতের ধান্দা করা এই মক্কার মূল মোক্ষ। স্বয়ংভাবনা, সংস্কৃতি, পরিবেশ সম্পর্কিত ভাব-ভাষা-ভাবনা সেখানে পদবাচ্য নয়! সাথে সাথে সুশীল, প্রগতিশীল, লেখক-শিল্পী-সাংবাদিক, ধর্মীয়বক্তাসহ নানা প্রকার তকমায় বিভক্ত হয়ে উপরিভাসা নামমাত্র কর্ম সম্বল করে, বাদানুবাদে নিজেদের ক্ষত-বিক্ষত করা চলতে থাকে। বাংলাদেশের বাংলা-ইংরেজি-আরবি তিনধারার মানুষের যত অমিল সব বাইরে কিন্তু মিল তার চেয়ে বেশি। সবাই নানান তরীকায়, দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের বিপক্ষে নানা উছিলায় অকারণে লড়ে যাচ্ছে কিন্তু পশ্চিমা ঋণ এবং উপদেশ গ্রহণের ব্যাপারে সবাই একমত, যেন “সব রসুনের এক কুয়া”। যদিও ইতিহাস বলে স্থানীয়তা বাদ দিয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাহলে এই মিলের ঐক্যমত কাদের লাভের জন্য? কিসের প্রয়োজনে? এ প্রশ্নের খুব বস্তুগত কোনো উত্তর বা সাংস্কৃতিক ভাবে বোঝাপড়ার পাঠ নেই। যেন কলোনিয়ান সেই প্রাচীন ডিভাইড এন্ড রুলের চলমান সংস্করণ!

সাধারণ মানুষজনেরা বা সাধারণ সহজ ভাব কোথাও নেই। নানাপ্রকার সংখ্যালঘু মানুষ ও তাদের অধিকারের কথা নেই, তাদের ভাব-ভাবনা নেই, তারা নেই। রয়েছে মুষ্টিমেয় ক্ষমতাবানদের প্রচলিত “সত্য” ও “আইন-কানুন” যা ক্ষতিকরভাবে সীমিত ও অসম্পুর্ণ। মূলত মুষ্টিমেয় ধামাধরা বগলবাজানো “শিক্ষিত” “সৃজনশীল” লোকজনই বাংলাদেশসহ সাবেক ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে সংস্কৃতির কল্কি হাতে বসে থাকে এবং সাধারণ মানুষদের নানাভাবে বিভিন্ন প্রকার অস্থানীয়, ধান্ধাময় ফিকিরের ওয়াজ-নছিহত করতে থাকে, মেনে নিতে বাধ্য করে। পশ্চিমা শোষণ বজায় রাখে ছলে-বলে-কলে-কৌশলে বা অফিস-আইন-আদালত-গণমাধ্যম-বিনোদন-ধর্ম-সংস্কৃতি ইত্যাদি নানা নামের নানাবিধ দাপ্তরিক, অদাপ্তরিক সংগঠনের মাধ্যমে। এসবের সামগ্রিক কার্যকর রূপান্তর ছাড়া সমঅধিকার ও মুক্তশিল্প, ভাব-ভাবনা, তর্ক-আলোচনা প্রায় সম্ভব নয়। এরকম করেই চলছে বাংলার শিল্প-সংস্কৃতি, চলচ্চিত্র মাধ্যম, চলচ্চিত্র সমালোচনা ইত্যাদি। ফলে, চলচ্চিত্র কী? বা কোথায় কোন চলচ্চিত্র নিয়ে বিশদ আলোচনা ও প্রদর্শন দরকার? বা সমালোচনা/পর্যালোচনা/আলোচনা কেমন হতে পারে? সে বিষয়ক মননশীল মৌলিক ভাবনা খুব কম পরিলক্ষিত হয়। এবং দেখা যায় ইউরোপ-আমেরিকায় যে নির্মাতাকে উঁচু-মহান করে তোলা হয়, বেশ পুরস্কার পায়, তাদেরকেই বিনা বাক্যে বাংলায় এবং বাংলা ভাষায় “মহান” “বিশাল” “বড়” “এপিক” করে তোলা হয়, বিনা ব্যাখ্যায় ও বিনা বাক্যব্যয়ে! স্থানিক ভাব-ভাবনা প্রায়শ তাতে উপস্থিত থাকেনা, সরাসরি প্রভু ইউরোপ-আমেরিকার নকলনবেশী। এরূপ সমালোচনা এবং শিকড়হীন উপস্থাপন কোনোরূপ কার্যকর রূপান্তর তৈরি করেনা। এমনকি এসব আলোচনা স্থানীয় পর্যায়ের ভালো শিল্প ও শিল্পীকেও ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে থাকে। যেমন, সরলভাবে বলা যায় বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে যাদেরকে প্রায় এক নামে তুলে ধরা হয়, তারা হচ্ছেন ঋত্বিক-সত্যজিৎ-মৃণাল। যেখানে সাধারণত ঋত্বিকচর্চা হয় তার জীবনযাপনকে কেন্দ্র করে, সত্যজিৎ তার ইউরোপ-আমেরিকার খ্যাতি-পুরষ্কার বিবেচনায় এবং মৃণাল বামপন্থী হিসেবে উল্লেখিত হন। এরূপ চিন্তাকাঠামো খুব কার্যকর বা অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাখ্যা নয়, যদিও জনপ্রিয় কিন্তু অনেকাংশে অসম্পূর্ণ, অবস্তুনিষ্ঠ এবং ক্ষতিকর! সরলভাবে বলা যায় এরূপ অকার্যকর গভীর ভাবনাহীন ব্যাখ্যা ও উপস্থাপন ফলস্বরূপ তাদের কর্মের ধারাবাহিকতা বাংলায় বজায় থাকেনি, গালগল্প ও বিচিত্র কাহিনীর “ইতিহাস” ছাড়া।

ভিন্নভাবে বিদেশি নির্মাতাগণও এসব ভুল ভাবনা ও নকলনবিশীর বাজে শিকার, তারাও উপস্থাপিত হন অকার্যকর প্রেরিত তারকারূপে, মানুষ ও শিল্পী হিসেবে নয়। যেমন, বাংলা মুল্লুকে খুব আলোচিত বিদেশি সিনেমা নির্মাতাগণ হলেন বার্গম্যান-গদার-হিচকক-তারকোভস্কি-কুরোশাওয়া বা বড়জোর অজু। আবার কেউ বলেন হলিউড-আমেরিকা-স্করসিস-কুব্রিক-নোলান ইত্যাদি, কিন্তু আলোচনা-সমালোচনা খুব বোকা বোকা ও নকলনবিশী মার্কা, যা হালকা বিনোদনের উপাদান হতে পারে মাত্র এবং অধিকাংশ আলোচনায় লক্ষিত হয় বিদেশি সমালোচকদের কথার এবং মতের দুর্বল বাংলান্তর। এখানকার বাংলা বা স্থানীয় ইংরেজিতে লিখিত সমালোচনায় কখনো চোখে পড়েনি বার্গম্যানের সিনেমার যীশুর প্রচলিত ধর্মীয় নৈতিকতা ও ভাবাবেগের অতি বাড়াবাড়ির বিষয় নিয়ে আলোচনা, চর্চায় নেই তারকোভস্কির ভাববাদী প্রকল্প বিশ্লেষণ বা প্রচলিত বয়ানে উল্লেখ নেই গদারের সিনেমা আসলে প্রচলিত মূলধারার ফরাসি মুল্যবোধ খানিক অদল-বদল করে, চলচ্ছবির যোগ্য উপভোগ্য করে তোলা হয়েছে। খুব বিপ্লব ঘটেনি সিনেমা নির্মাণ বা ভাবনাগত জায়গায়! আবার এসব মহাজনেরা চলচ্চিত্রে যা করেছেন তা সমসাময়িক আরও আন্ডারগ্রাউন্ড শিল্পীগণ আরও দুর্দান্তভাবে করেছেন। চলচ্চিত্র ও অন্যান্য মাধ্যমে সারা দুনিয়াজুড়ে, এসবের তুলনামূলক আলোচনা প্রায় নেই। যদিও তাদের কর্ম সম্পর্কিত দারুণসব কার্যকর আলোচনা হতে পারতো নানা বিচিত্র বিষয়, ব্যাকরণ ও দৃষ্টিভঙ্গী ধরে।

কিন্তু আমাদের আলোচনা-সমালোচনা খুব বেশি কে কত বড়? কে প্রথম? কাকে ছাড়া কি হবেনা? এসব বিসিএস মার্কা প্রশ্নপত্র ধরনের! যেখানে না আছে মাধ্যমগত তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না আছে প্রদর্শিত চলচ্ছবির বয়ানের মৌলিক সামগ্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক-দার্শনিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য অনুধাবন। উপস্থাপনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে না বোধগম্যভাবে উপস্থাপিত চলচ্চিত্র মাধ্যম, না ঠিকঠাক ধাবনযোগ্য করে প্রকাশিত কর্মসমূহ। এমন বাস্তবতায় চলচ্চিত্র নির্মাণ বা চলচ্চিত্র কেন্দ্রিক সমালোচনা দুটোই না বেড়েছে সংখ্যায়, না বেড়েছে গুণগত মানে, না তৈরি হয়েছে সিনেমার বাজার ও অবকাঠামো, না আছে দৃঢ় নিজস্ব সিনেমাদৃষ্টি? জটিল সমীকরণ ও নব-সম্ভাবনার সমকালে স্থানীয়তা বাদ দিয়ে বিদেশি অনুকরণে তাদের ভাষায় (ভাব-ভাবনা ও ভাষা উভয়ই) কথা বললে তাদের পাদটীকা হয়ে থাকা ছাড়া এবং কোটানির্ভর পোশাক শিল্পের মতো গুটিকয়েক মানুষের বিকৃত উন্নয়ন ছাড়া দেশ ও দশ, চলচ্চিত্র শিল্প ও সমালোচানার কোনো কার্যকর পরিবর্তন এবং ফলাফল সম্ভব নয়।

৩। অপেক্ষা: ভয় সম্ভাবনা আশাবাদ

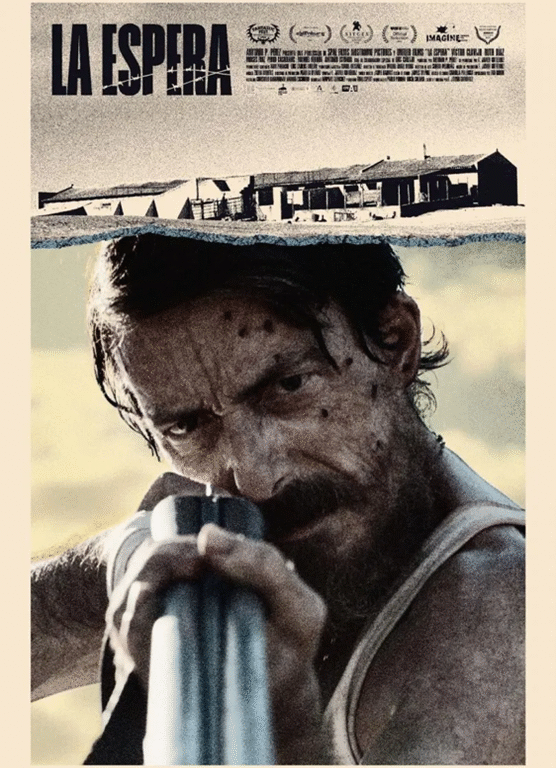

স্প্যানিশ “লা এসপেরা” / “তার জন্য অপেক্ষা করছে”/ অপেক্ষা (লেখকের নির্বাচন) | পরিচালক: এফ. জাভিয়ের গুতেরেজ | চিত্রনাট্য: এফ. জাভিয়ের গুতেরেজ | প্রযোজনা: আন্তোনিও পি. পেরেজ | অভিনয়: ভিক্টর ক্লাভিজো, রুথ ডিয়াজ, মোজেস রুইজ, পিটার ক্যাসাব্ল্যাঙ্ক, ম্যানুয়েল মরন, আন্তোনিও এস্ট্রাডা, লুইস ক্যালেজো | সিনেমাটোগ্রাফি: মাইকেল অ্যাঞ্জেল মোরা | সম্পাদনা: এফ. জাভিয়ের গুতেরেজ | সংগীত: জেলটিয়া মন্টেস | প্রযোজনা কোম্পানি: স্পাল মুভিজ, নস্ট্রোমো পিকচার্স, আনফিল্ড ফিল্মস | মুক্তির তারিখ: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ (ওল্ডেনবার্গ), ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩ (স্পেন) | দৈর্ঘ্য: ১০২ মিনিট | দেশ: স্পেন | ভাষা: স্প্যানিশ। শব্দ: জেইম ব্যারোস (সাউন্ড মিক্সার), মিগুয়েল ক্যাপেলা (সংলাপ সম্পাদক) ম্যানুয়েল ক্যারিওন (ফোলি শিল্পী) পাবলো দোভালো বেইলে (ফোলি রেকর্ডিস্ট/ফলি সম্পাদক) দানি গুতেরেস (শব্দ সহকারী) জেমস মুনোজ (সাউন্ড ডিজাইনার/সাউন্ড এফেক্ট এডিটর) ।

আন্দালুসিয়ায় তপ্তভূমিতে এলাদিয় ভাগ্যাহত হয়ে এক ক্ষমতাবান ধনীলোকের এক খামারের ইজারা নেয়, খুব অনুরোধ করে রাজি করিয়ে ভূস্বামীকে। ভূস্বামীর কোনো তাড়া নেই। সে বক-তপস্বীর মতো স্থির, ধ্যানমগ্ন। সে জানে ফাঁদে ঢোকার সময়ে শিকারকে খুব লুকিয়ে গোপন স্যাটেলাইট দিয়ে পর্যবেক্ষণে রাখতে হয় যেন বের হতে না পারে। এলাদিয়র সাথে বউ এবং ছেলে, সবাই ভালো জীবনের স্বপ্নে বিভোর, পরিশ্রমী দক্ষ মানুষ। প্রায় মানবহীন বসতি শুরু হয়, অতি পরিশ্রমে দিন চলতে থাকে, বাবা-ছেলে বন্দুক চালনা মকশো করতে থাকে আসন্ন শিকার মৌসুমের জন্য। মঞ্চ প্রস্তুত, সাপরূপী শয়তানের আগমন ঘটে লোভনীয় ঘুষের প্রস্তাব নিয়ে, বন্ধুর ছদ্মবেশে। লুডুর চালে ধরা খায় এলাদিয়। মুখোশধারী দেবদূত ভূস্বামী সাদা শয়তানদের মতো মানবধিকার ও গণতন্ত্রের বুলি ছড়িয়ে মুখে বলে, ১২ জনকে শিকার করতে দেবে, না হলে বিপদ ঘটবে! আর তলে তলে এলাদিয় যেন ১৩ জনকে শিকার করতে দিতে বাধ্য হয় তার ব্যবস্থা পাকা করে, শুরু মহাবিপদের। এলাদিয়ের আর কিছুই করার থাকেনা মহাজনের ফাঁদে ধরা দেয়া ছাড়া। এমন ট্র্যাজিক রোমাঞ্চকর অভিযাত্রার ভিতর দিয়ে, খুব অল্প লোকজন ও সেট ব্যবহার করে, চেনা ছকের ভিতর দিয়ে রচিত হয়েছে অচিন প্রতিবাদের, প্রতিরোধের রাজনীতির সুর, লোকজ হরর সিনেমার নির্মাণ কাঠামো ধরে, নির্জন গ্রাম্য পটভূমিতে।

গল্পের ছক সাধারণ, কিন্তু চিরায়ত কাহিনীর মতো চিত্রনাট্যের গুণে “অপেক্ষা” সিনেমা ভিন্নতর বয়ানের নব স্বাদ তৈরি করে। ভালো চিত্রনাট্যের সাথে মানানসই শব্দ, সঙ্গীত ও চিত্রায়ন। বউ, জামাই, ছেলে এই গল্পের মূল তিন চরিত্র। মা(মারিছিয়া)-ছেলে(ফ্লরেন) অপেক্ষায় আছে কিছু টাকা-পয়সা হলে আবার শহরে যেয়ে ছেলে স্কুলে ভর্তি হবে, তারা আবার সেখানের বাসিন্দা হবে, বাবা এলাদিয় অপেক্ষায় আছে সুদিন ফিরবে। কিন্তু যথারীতি সুদিনের পরিবর্তে ফিলিস্তিনিদের উপরে নাকাবা নেমে আসার মতো ধীরে ধীরে শুরু হয় বিপর্যয়ের, প্রথমেই গুলিতে মারা যায় ফ্লরেন। খালি চোখে দেখা যায় সে মা-বাবার লোভের কারণে মারা গেল কিন্তু গভীরে প্রদর্শিত হয়, কীভাবে তার মা বাবাকে নানা লোক ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লোভী করে তোলে জমিদার ভূস্বামী। সে জানে এরকম অর্থনীতির এক পরিবার কতদিন টিকে থাকতে পারবে? কী করে তাদের লোভ দেখিয়ে ধ্বংস করতে হবে। ধীরে ধীরে নানা উছিলায় নানা জন ও নানা সংগঠন দিয়ে চুক্তি করে তাদের দুর্বল, বিচ্ছিন্ন করার পরে, কখন মরণকামড় দিতে হবে? সে জানে। ফলে সেও অপেক্ষায় আছে। অপেক্ষা করছে ভূস্বামীর উপরের বিরাজমান স্বয়ং শয়তানরূপী মুনাফাকেন্দ্রিক পুঁজি, এক জানোয়ারের কাটামুন্ডু রূপ নিয়ে। সে জানে ভূস্বামীর নিজেরও একদিন সময়ের খেলায় হেরে যেয়ে সব তাকে নিবেদন করে বিদায় নিতে হবে।

প্রচলিত অর্থকাঠামো না বদলিয়ে অপেক্ষা করলেই সব হবে, বিজয় নিশ্চিত শুধু অপেক্ষা করতে হবে, সে অপেক্ষা করছে। যেন আধুনিক পরিসরের পরিসংখ্যান, স্যাটেলাইট ইমেজ, ফেসবুক, গুগল ডাটা, লোকেশন, পেইডেড এনজিও, মিডিয়া এবং নানা নামের পশ্চিমা স্বার্থধারী বহুদেশীয় বহু রকমের সংগঠন, চুক্তি, তারকা, শিল্পী এবং মাধ্যমের ব্যবহার করে লিবিয়া, ইরাক, আফগানিস্থান, ইরান ও ফিলিস্তিনসহ বহুদেশ ধ্বংস করার পশ্চিমা কায়দার ন্যূনতমবাদীয় আন্দালুসিয়ান সিনেমা বয়ানের পারিবারিক সামাজিক সংস্করণ। ফলাফল বাস্তবের সাদ্দাম হোসেনের মতো করেই মারা হয় এলাদিয়কে সিনেমায়। আগেই হত্যা করা হয়েছে মারিছিয়া ও ফ্লরেনকে। বাস্তবের গল্পের কায়দায় সিনেমার শেষ হয়। মাঝে মাঝে কিছু গ্রামীণ মোটিফের নতুন ধরণের ব্যবহার ও উপস্থাপন নজর কাড়ার মতো, সঙ্গীত চড়া হলেও মানানসই। নানা ধরণের, নানা মাপের শব্দ ও সেসবের চমৎকার ব্যবহার এবং বিন্যাস সিনেমা অভিজ্ঞতাকে বহুস্তরে সমৃদ্ধ করেছে। মানানসই লোকেশন, সেট ও প্রপস এবং সবার মেকাপ, গেটাপ, চুল দারুণ ভালো। সবাই খুব ভালো অভিনয় করেছেন, বিশেষত প্রটাগনিস্ট চরিত্র রূপদানকারী এলাদিয়রুপী ভিক্টর ক্লাভিজো।

“অপেক্ষায়” সহজ সরল গতিময় ছন্দে, লোকজ হরর সিনেমার আবহে উপস্থাপিত হয়েছে সমকালীন ব্যক্তির, বাস্তবতার সংকট তার পরিণতি এবং সম্ভাবনা। খুব ট্রাজিক হরর হয়েও শেষ অবধি ফিনিক্সের উত্থানের মতো আশাবাদ ব্যক্ত করে “অপেক্ষা” প্রশ্নের ভিতর দিয়ে। খুব প্রাচীন প্রশ্ন, কিন্তু নতুন করে লোকজ উপাদান মিশিয়ে। হয়তো লোকজ, স্থানীয় আখ্যান, অলিখিত বয়ান হতে পারে একপ্রকার প্রতিরোধ, বর্তমান পশ্চিমা উপনিবেশবাদী আগ্রাসনের বিপক্ষে। কারণ গাজায়/ফিলিস্তিনে চলমান ইসরায়েলকৃত পশ্চিম সহায়তাকেন্দ্রিক জাতিগত নিধন সবার চোখের সামনে ঘটলেও পশ্চিম কোনো অপরাধ দেখতে পায়না, জি সেভেনে ঘোষণা করা হয় বহুল চর্চিত বিজ্ঞাপনবাণী “ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার আছে।”, ফলে ফিলিস্তিন গণহত্যা চলতে থাকবে। সারা পৃথিবীর মানুষের ইসরায়েলের জাতিগত নিধনবিরোধী বিক্ষোভ নির্মমভাবে দমিত হতে থাকবে “এন্টিসেমিটিজম”য়ের নামে। এমন মিথ্যাচারের এবং কুচক্রান্তের প্রতিরোধে তাদের বর্গের বাইরের জ্ঞান দরকার, হয়তো এরূপ ভাবনা, দর্শক যোগাযোগ এসব বিষয় নিয়েও ভিন্নতর ভাবনার অবকাশ দেয় সিনেমা “অপেক্ষা”। শেষ করে মনে হয় জন স্টেইনবেকের (১৯০২-১৯৬৮) “দ্য গ্রেপস অফ র্যাথ” (১৯৩৯) নামক উপন্যাসের কথা, যেখানে পুঁজির গোড়া খুঁজতে খুঁজতে উপলদ্ধ হয়, মানুষ নয়, কল্যাণ নয়, পুঁজির মূল বাসনা পুঁজি নিজে। সেরূপ এ সিনেমা শেষ হয় পুঁজির শয়তানরূপী কাটামুন্ডু ছাগলসদৃশ্য এক জানোয়ারের মুখের উপর। যেন প্রতিভাত হয়, যে চরিত্র আজকে পুঁজির জোরে জিতে গেল, পুঁজির কেন্দ্রীয় প্রবণতার স্বরূপ সে নিজেও একদিন পতিত হয়ে পুঁজির শিকার হবে। কেউ বাদ যাবেনা, মহা ক্ষমতাধর ইউরোপ-আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ সাংস্কৃতিক আধিপত্যও এই করাল গ্রাসে ধাববান হবে। সমকালীন সংস্কৃতির ব্যক্তিমুনাফাকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র বিজয় সবসময় নিশ্চিত বিজয় নয়, এবং শুধুমাত্র পশ্চিম কেন্দ্রিকতা ও অনুকরণ সীমাবদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ। “অপেক্ষা”র এলাদিয়র বাঁচতে হলে প্রচলিত কাঠামোর বাইরে ভাবতে হবে, সকল নব-সম্ভাবনা প্রথাগত পুনরাবৃত্তির বাইরে। এখানে এলাদিয়র বদলে আমরা রাজনীতি, অর্থনিতি, চলচ্চিত্র, জ্ঞান, সমালোচনা যে কোনো কিছু বসিয়ে ভাবতে পারি, “অপেক্ষা” এরূপ ভাবনায় সমাপ্ত হয়।

৪। উত্তর সত্য জামানা

“তৃতীয় দাপ্তরিক কারণ হিসেবে: পশ্চিমা ভণ্ডামি প্রকাশ করা – তারা আর কতটা উন্মোচিত হতে পারে? পৃথিবীর কোন ভদ্র মানুষ এই বিষয়ে কোন ভ্রম পোষণ করে? এরা এমন মানুষ যাদের ইতিহাস অন্যদের রক্তে রঞ্জিত। উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ, দাসত্ব, জাতিগত নিধন, জীবাণু যুদ্ধ, রাসায়নিক অস্ত্র – তারা কার্যত সবকিছুই আবিষ্কার করেছে।” -অরুন্ধতী রায়, জীবনযাত্রার খরচ।

হয় পশ্চিমা অথবা মানবিক

(ওয়েস্টওয়াশ সনেটকে বাতিল করা)

“যখন ব্রিটিশরা কোনো দেশ আক্রমণ করে,

একে সভ্যতার অগ্রযাত্রা বলা হয়।

যখন শরণার্থীরা জীবনের সন্ধানে আসে,

একে অবৈধ অভিবাসন হিসেবে অমানবিক করা হয়।

যখন আমেরিকা বিদেশ থেকে প্রতিভাদের নিয়োগ করে,

একে গর্বের সাথে হেডহান্টিং হিসেবে গর্ব করা হয়।

যখন অন্য কোনো জাতি ঠিক একই কাজ করে,

একে গুপ্তচরবৃত্তি এবং আইপি চুরি হিসেবে বন্দনা করা হয়।

যখন আমেরিকা অন্য সকলের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করে,

একে জাতীয় নিরাপত্তা হিসেবে চিনির আবরণ দেওয়া হয়।

যদি কেউ একটি আবহাওয়া বেলুন হারায়,

এটি একটি জাতিকে উন্মাদনায় আলোড়িত করতে ব্যবহৃত হয়।

বিশ্বকে যেমন আছে তেমন দেখতে হলে, প্রথমে

আমাদের নিজের পশ্চিমা চশমা খুলে ফেলতে হবে।

মানব বিশ্বকে মানুষের চোখ দিয়ে দেখুন,

তখনই আপনি ন্যায়বিচার এবং অগ্রগতি বুঝতে পারবেন।”

― অভিজিৎ নস্কর, বন্দে বাসুধৈবম: আমাদের গ্রহ পুয়েবলোর জন্য ১০০টি সনেট।

কোনো কোনো মতে, বর্তমান জামানা “উত্তর-সত্য” যুগের অধীন। এখন “একমাত্র”/“সার্বজনীন” বা আসল “সত্য” বলে কিছু নেই। এখন আপনার কাছে যা “সত্য”, আমার কাছে সে “সত্য” নাও হতে পারে। “সত্য” নির্মাণে, প্রচারে, প্রতিষ্ঠাকরণে বর্তমানে নানা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অনেক বড় ভূমিকা রাখে । এসব নানা মাধ্যম মূলত পশ্চিমা মুষ্টিমেয় নানা ব্যক্তি ও সংস্থার মালিকানাধীন এবং পরিচালিত হয় নানা ধরণের “মহাতথ্য” ও “এআই”য়ের নানা কৌশলের উপর ভিত্তি করে, যার মৌলিক স্বভাব এককেন্দ্রিকতা ও মুনাফা নির্ভরতা। ফলে প্রচলিত “জনপ্রিয়” সত্য-শিল্প-ভাব-বয়ান অধিকাংশ সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ-প্রাণের ভালো ভবিষ্যতের জন্য নিবেদিত নয়। অধিকাংশ মানুষের জন্য লোভের মূলা ঝুলিয়ে চালু রাখা হয়েছে অতিরিক্ত উৎপাদন ও ক্রয়ের সংস্কৃতি। যা শুধু খণ্ডিত সুখ ও সাময়িক বিজয় উদযাপনে ব্যস্ত রাখে সবাইকে। কারো খেয়াল নেই এসবের চূড়ান্ত পরিণতি কি হতে পারে। যারা এই অর্থনৈতিক কাঠামোয় শীর্ষ সুবিধাভোগী তারা ভাবছেন তাদের কিছু হবেনা, কিন্তু ভুলে গেছে নগরে আগুন লাগলে দেবালয় রেহাই পায়না। আজকের মুনাফা কেন্দ্রিক অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের ফলে পুরো পৃথিবী ছারখার হলেও পুঁজিপতিদেরও হুঁশ নেই। তারা মুনাফার ঘানি টেনেই যাচ্ছেন, যেন “শো মাস্ট গো অন” কিন্তু কার জন্য? কিসের জন্য? প্রচলিত বয়ানে, সমালোচনায়, কাঠামোয়, শিল্পে, দর্শনে, সিনেমায় আজকের যে বিজয়ী, সেও কি নিরাপরাধ ও নিরাপদ? এ প্রশ্নের মুখোমুখি ভিন্ন পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে আবার সবাইকে দাঁড় করায় “অপেক্ষা”, আমাদের ভাবনাকে জাগাতে চায়।

সামাজিক-মনোজাগতিক নানাবিধ প্রান্তিক অন্তর্ভুক্তিমূলক দর্শনের বয়ান, নব-নির্মাণ প্রচেষ্টা ও উদযাপন সারা বিশ্বসহ স্প্যানিশ সিনেমাতেও এখন শক্তিশালী প্রবণতা। এরূপ বহুস্তরীয় নির্মাণ ও পরিবেশন গুণে, মাঝের বেশি সময় অবধি টানটান ভঙ্গী ধরে চলতে থাকে “অপেক্ষা”, কিন্তু পরের কিছু অংশ রাজনীতি, বাস্তবতা এবং হরর উপাদানের সমন্বয়ের অভাবে গল্পের গতি বিচ্যুত হয়ে শেষে আবার একটা এপিক ভাব নির্মাণ করে অভিনয়-গল্প-শব্দ-সঙ্গীত সহকারে। এসকল উপাদানসহ আলোচিত সিনেমায় সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়বস্তু লোকজ হরর সিনেমা ঢঙ্গয়ের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। সবাইকে পুনরায় ভাবার আহ্বান জানায়, সতর্ক করে মার্টিন নিমোলার (১৮৯২-১৯৮৪) উক্তির মতো করে।

“প্রথমে তারা সমাজতন্ত্রীদের ধরতে এসেছিল, আর আমি কথা বলিনি—কারণ আমি সমাজতন্ত্রী ছিলাম না।

তারপর তারা ট্রেড ইউনিয়নবাদীদের ধরতে এসেছিল, আর আমি কথা বলিনি—কারণ আমি ট্রেড ইউনিয়নবাদী ছিলাম না।

তারপর তারা ইহুদিদের ধরতে এসেছিল, আর আমি কথা বলিনি—কারণ আমি ইহুদি ছিলাম না।

তারপর তারা আমায় ধরতে এসেছিল—আর আমার পক্ষে কথা বলার মতো কেউ বাকি ছিল না।” -মার্টিন নিমোলার।

মুহম্মদ আনোয়ার হোসেন: চলচ্চিত্রকার, সমালোচক। ইমেইল: maangorepublik@gmail.com

দোহাই

Let a hundred flowers bloom; let a hundred schools of thought contend.

Hundred Flowers Campaign | Mao Zedong | 1956

https://en.wikipedia.org/wiki/Hundred_Flowers_Campaign

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Wait_(2023_film)

https://en.wikipedia.org/wiki/F._Javier_Guti%C3%A9rrez

https://www.imdb.com/title/tt12484918/

https://themovierat.com/2024/09/20/review-the-wait-la-espera-2023/

https://goatfilmreviews.com/2024/10/18/early-review-the-wait-2023/

https://horrorbuzz.com/movies/the-wait-is-hefty-on-emotional-weight/

Western leaders call for diplomacy, but they won’t stop this war – they refuse to even name its cause | Nesrine Malik

The political centre sees the US and Israel’s war on Iran as a crisis to be managed, while the gap between their detached rhetoric and bloody reality widens

https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/jun/23/us-iran-israel-war-western-leaders-diplomacy

Opinions | Philanthropy | Sorry, Mr Gates, your billions won’t save Africa

No amount of foreign aid can fix what bad governance and political impunity continue to destroy.

Tafi Mhaka | Al Jazeera columnist | Published On 13 Jun 2025

https://www.aljazeera.com/opinions/2025/6/13/sorry-mr-gates-your-billions-wont-save-africa

The Quote | First they came for the socialists, and I did not speak out—because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists, and I did not speak out—because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews, and I did not speak out—because I was not a Jew. Then they came for me—and there was no one left to speak for me.

- Martin Niemöller

“As for the third Official Reason: exposing Western Hypocrisy – how much more exposed can they be? Which decent human being on earth harbors any illusions about it? These are people whose histories are spongy with the blood of others. Colonialism, apartheid, slavery, ethnic cleansing, germ warfare, chemical weapons – they virtually invented it all.”

― Arundhati Roy,

“Either Western or Human

(Undoing Westwash Sonnet)

When the Brits invade a country,

It’s called the march of civilization.

When refugees arrive in search of life,

It’s dehumanized as illegal immigration.

When America recruits talents from abroad,

It is proudly boasted as headhunting.

When another nation does exactly the same,

It is hailed as espionage and IP stealing.

When America spies on everybody else,

It is sugarcoated as national security.

If someone so much as loses a weather balloon,

It is used to gaslight a nation into a frenzy.

To see the world as it is, first

we gotta take off our western glasses.

Look at the human world with human eyes,

only then you’ll fathom justice and progress.”

― Abhijit Naskar,