বাংলাদেশে রফতানিমুখী 'উন্নয়নের' ঝুঁকি, মধ্যবিত্তের বিকাশ ও স্থানীয় শিল্পায়ন

মাহা মির্জা

রফতানি মুখী ‘উন্নয়নের’ ঝুঁকি বা বিপদ নিয়ে দেশ বিদেশের অর্থনীতিবিদেরা অনেক আগের থেকেই আলাপ শুরু করেছেন। যদিও বাংলাদেশে রফতানিমুখী গার্মেন্টস শিল্পের বিবিধ সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা নেই বললেই চলে। এই লেখায় রফতানিমুখী উন্নয়ন আর সম্পদের কেন্দ্রীভবনকে প্রশ্ন করে সমাজে মধ্যবিত্তসহ বিভিন্ন আয়গোষ্ঠীর ভোগ চাহিদা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মধ্যবিত্তের বিকাশ ও তার তাৎপর্য সম্পর্কে বিভিন্ন জরিপ ও তথ্য তত্ত্ব তুলে ধরে লেখাটিতে শ্রমজীবী মানুষের আয় বা ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি শুধু তার জন্য নয়, বরং সমগ্র অর্থনীতির বিকাশের জন্যই কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেটাই বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ধনী দেশের চাহিদা, গরিব দেশের শিল্পখাত

২০১৬ সালে হাফিংটন পোস্ট একটা চমৎকার রিপোর্ট করেছিল। রিপোর্টের নাম: We Buy A Staggering Amount Of Clothing, And Most Of It Ends Up In Landfills. রিপোর্টের লেখক জো কনফিনো হাফিংটন পোস্টের নির্বাহী সম্পাদক। গার্ডিয়ান পত্রিকার ‘বিজনেস’ রিপোর্টার ছিলেন বহু বছর। একটা সময়ে পশ্চিমা ‘ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি’ তে ঘটতে থাকা অন্যায়গুলো তাকে বিচলিত করে। লেখালেখি শুরু করেন ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির শোষণ ও দূষণ নিয়ে। জো কনফিনোর প্রতিবেদন থেকে জানা গেলো, একজন মার্কিনী বছরে প্রায় ৭০ থেকে ৮০ পাউন্ড ওজনের কাপড় স্রেফ ফেলে দেয়! ফেলে দেয় মানে বাড়ির কাছের ময়লার ডিপোতে ফেলে দিয়ে আসে।

এখন ৭০-৮০ পাউন্ড তো অনেক কাপড়। মার্কিনী একজন ভোক্তাই যদি এত বস্তা বস্তা কাপড় ফেলে, তাহলে সারা যুক্তরাষ্ট্রে বছরে কত পাউন্ডের কাপড় ফেলে দেয়া হয়? কনফিনোর হিসাব বলছে, প্রতিবছর শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই ফেলে দেয়া হয় ২৬ বিলিয়ন পাউন্ড ওজনের পোশাক! (২৬ বিলিয়ন পাউন্ড মানে ঠিক কতটুকু ওজন? হিসাব করলে দেখা যাবে প্রায় ৪টি এম্পায়ার স্টেইট বিল্ডিঙের ওজনের সমান।) তবে এই কাপড় যে শুধু ক্রেতারাই ফেলেন তাও নয়। বরং নামি দামি ব্র্যান্ডগুলোও একই কাজ করে। অর্থাৎ তারাও তাদের অবিকৃত পোশাকের একটা বিরাট অংশ নিয়মিত ময়লার ডিপোতে ফেলে দিয়ে আসে। কিন্তু অবিকৃত কাপড় ফেলবে কেন? গরিব মানুষকে বিলিয়ে দিলেই হয়। না ব্যাপারটা এতো সরল না। কারণ অবিকৃত কাপড় কোনোভাবে পুরোনো কাপড়ের মার্কেটে চলে গেলে, ‘ব্র্যান্ড ভ্যালু’ কমে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। কাজেই কাপড় ফেলে দেয়াই ব্র্যান্ডের জন্যে ভালো। এদিকে ২০১৭ সালের গার্ডিয়ানের রিপোর্ট বলছে ব্রিটেনে বছরে প্রায় সোয়া ২ কোটি পিস পোশাক ফেলে দেয়া হয়। এর ওজন ধরলে দাঁড়ায় প্রায় ৩ লাখ টন। অর্থাৎ প্রায় একটি এম্পায়ার স্টেইট বিল্ডিঙের ওজনের কাছাকাছি।

তো প্রতি বছর পশ্চিমের এই বিপুল পরিমান পোশাক ‘ডাম্প’ করার পরিসংখ্যানটি আমাদের দেশের জন্যে কেন গুরুত্বপূর্ণ? গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই ফেলে দেয়া কাপড়ের একটি বড় অংশই আমাদের টঙ্গী, সাভার বা আশুলিয়ার কারখানাগুলোতেই তৈরি করা। আবার এই কাপড়গুলো রং করতে গিয়েই আমাদের বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষা, বালু আর তুরাগের পানি দূষিত হয়েছে (রিপোর্ট বলছে, বছরে ঢাকার ৭০০ ডায়িং ইন্ডাস্ট্রি থেকে ঢাকার চারটি নদীতে প্রায় কয়েক লাখ টন দূষিত কেমিকেল নির্গত হয়)। আবার এই ময়লার ডিপোতে ফেলে দেয়া কাপড়ের ‘চাহিদা’র উপর ভিত্তি করেই তৈরী হয়েছে বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রধান স্তম্ভ। এখানে একটা জরুরি প্রশ্ন আমাদের করাই দরকার। গরিব দেশের কারখানাগুলোকে ধরিয়ে দেয়া পোশাকের অর্ডার আসলে কেমন ধরণের চাহিদা? এটা কি আসলেই চাহিদা? নাকি ‘হাইপ’? বা হুজুগ? এই চাহিদা কি ‘সাস্টেইনেবল’? অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদে টিকবে? পশ্চিমের এই তরুণ ক্রেতারা কি আরো বহু বছর ফাস্ট ফ্যাশনের এই হাইপের উপর ভিত্তি করে কেনাকাটা অব্যাহত রাখবে?

প্রতি বছর পশ্চিমের এই বিপুল পরিমান পোশাক ‘ডাম্প’ করার পরিসংখ্যানটি আমাদের দেশের জন্যে কেন গুরুত্বপূর্ণ? গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই ফেলে দেয়া কাপড়ের একটি বড় অংশই আমাদের টঙ্গী, সাভার বা আশুলিয়ার কারখানাগুলোতেই তৈরি করা। আবার এই কাপড়গুলো রং করতে গিয়েই আমাদের বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষা, বালু আর তুরাগের পানি দূষিত হয়েছে (রিপোর্ট বলছে, বছরে ঢাকার ৭০০ ডায়িং ইন্ডাস্ট্রি থেকে ঢাকার চারটি নদীতে প্রায় কয়েক লাখ টন দূষিত কেমিকেল নির্গত হয়)।

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবিত্তের চাহিদার একটা বড় অংশই ঋণ নির্ভর বা ক্রডিট কার্ড নির্ভর। বলা হয়, প্রায় কয়েক দশক ধরে আমেরিকা বা ইউরোপের পণ্যের বাজারকে কৃত্রিম ভাবে চাঙ্গা করে রাখা হযেছে। নব্বই এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে ক্রেডিট কার্ড কোম্পানিগুলোর ব্যাবসা ছড়িয়ে পড়লে তৈরী হয় মধ্যবিত্তের ক্রেডিট কার্ড নির্ভর চাহিদা। অর্থাৎ ক্রেডিট কার্ডের উসিলায় অতিরিক্ত ঋণ করে অতিরিক্ত ভোগ করার প্র্যাকটিস। অনেকেই মনে করেন, বাড়ির দামের ‘ওভারভ্যালুয়েশন’ বা অতিরিক্ত চড়া দামের কারণেই (অর্থনীতির ভাষায় অ্যাসেট প্রাইজ ইনফ্লেশন) আমেরিকার ‘বাড়ির মালিক’ ভোক্তারা নিজেদের ধনী ভাবা শুরু করেন। এতে করে হাতে ক্যাশ টাকা না থাকলেও চড়া মূল্যের ‘অ্যাসেট’ তো আছেই- এই মনস্তত্বের শিকার হয়ে তাদের ক্রেডিট কার্ড-সর্বস্ব ভোগ্য পণ্যের চাহিদা ক্রমাগত বাড়তে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবিত্তের চাহিদার একটা বড় অংশই ঋণ নির্ভর বা ক্রডিট কার্ড নির্ভর। বলা হয়, প্রায় কয়েক দশক ধরে আমেরিকা বা ইউরোপের পণ্যের বাজারকে কৃত্রিম ভাবে চাঙ্গা করে রাখা হযেছে। নব্বই এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে ক্রেডিট কার্ড কোম্পানিগুলোর ব্যাবসা ছড়িয়ে পড়লে তৈরী হয় মধ্যবিত্তের ক্রেডিট কার্ড নির্ভর চাহিদা। অর্থাৎ ক্রেডিট কার্ডের উসিলায় অতিরিক্ত ঋণ করে অতিরিক্ত ভোগ করার প্র্যাকটিস।

এটা ঠিক যে পশ্চিমের পোশাকের চাহিদা কখনোই ফুরিয়ে যাবেনা, কিন্তু এক্ষেত্রে লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো, গরিব দেশগুলোর বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের কর্মসংস্থানের ভবিষ্যৎটি নির্ভর করছে পশ্চিমের প্রায় নিয়ন্ত্রণহীন (ডিরেগুলেটেড) বাজার ব্যবস্থাটির উপর। ২০০৮ সালের মন্দায় আমরা দেখেছিলাম আমেরিকা ইউরোপের হঠাৎ বেলুনের মতো ফুলে ওঠা অনিয়ন্ত্রিত শেয়ার মার্কেটটি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল। ফলস্বরূপ আমাদের গার্মেন্টস শিল্প মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছিল এবং একের পর এক অর্ডার বাতিল হচ্ছিলো। তখন কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে ভর্তুকি দিয়েই বাঁচানো হয়েছিল দেশের গার্মেন্টস শিল্পকে। সেই ভর্তুকিও দেয়া হয়েছিল জনগণের ট্যাক্সের টাকাতেই।

যাইহোক, যুক্তরাষ্ট্রের কন্সিউমার বা ভোক্তাদের এই অপ্রয়োজনীয় বা খামোখা চাহিদা নিয়ে সেখানকার সমাজবিদরা বিস্তর গবেষণা করেছেন। কেউ বলছেন কন্সিউমারিজম তাদের ধর্ম, কেউ এর মূল কারণ অনুসন্ধান করেছেন, কেউ এর মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা বের করেছেন। কেউ আবার বিশ্ব অর্থনীতিতে এই ‘ম্যাড কন্সিউমারিজম’-এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে ফাস্ট ফ্যাশনের এই হুজুগে সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সচেতনতা তৈরি হচ্ছে আমেরিকা ইউরোপে। জো কনফিনোর লেখা থেকেও তার কিছু নমুনা পাওয়া যায়। যেমন, মে ওয়েস্ট নামের এক হলিউড অভিনেত্রী কোনো এক সময়ে বলেছিলেন “Too much of a good thing can be wonderful”। কনফিনো সেই কথার উত্তর দিয়েছেন তার লেখায়। লিখেছেন, “There is nothing beautiful in seeing a river polluted by toxic dyes or a garment worker surviving on a pittance while toiling in dangerous sweatshop conditions.”

ধনী দেশের ক্রেতাদের এই ‘আর্টিফিশিয়াল ডিমান্ড’ বা কৃত্রিম চাহিদা নিয়ে শুধু যে এক্টিভিস্ট, সাংবাদিক, বা মনোবিজ্ঞানীরাই চিন্তিত, এমন নয়। বরং এখনকার সময়ের অনেক অর্থনীতিবিদও এই অস্বাভাবিক কন্সিউমারিজমের ঝুঁকি নিয়ে গবেষণা করেছেন। একচেটিয়া রফতানি-কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক চিন্তার ‘ফল্টলাইন’ বা গলদগুলো চিহ্নিত করেছেন। একের পর এক দরিদ্র দেশের ইন্ডাস্ট্রিয়াল খাত যে ইউরোপ আমেরিকার ‘কনজিউমার গুডে’র কৃত্রিম চাহিদার উপর ভিত্তি করে তৈরী হচ্ছে তার বিপদ নিয়েও আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে আছেন, ড্যানি রডরিক, থমাস প্যালে, জন কালবার্টসন, রবার্ট ব্লেকার বা হা জু চ্যাং। এক্সপোর্ট ভিত্তিক ক্যাশ ক্রপের সামাজিক ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছেন ভারতীয় অর্থনীতিবিদ উৎস পাটনায়েক। কিছুদিন আগেও ভারতীয় অর্থনীতিবিদ প্রভাত পাটনায়েকের একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে: Pitfalls of export-led growth। অর্থাৎ এক্সপোর্ট-ভিত্তিক উন্নয়নের ক্ষয়ক্ষতি। এখন সংক্ষেপে দেখা যাক, এক্সপোর্ট মডেলের বিপদ নিয়ে অর্থনীতিবিদেরা কে কি বলছেন।

অর্থনীতিবিদেরা কে কি বলছেন?

আমেরিকান অর্থনীতিবিদ জন কালবার্টসন বলছেন, মূলধারার অর্থনীতিবিদেরা আসল চাহিদাকে আমলে না নিয়েই উপর্যুপরি উৎপাদন বাড়ানোতে প্রাধান্য দেন। উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে যেহেতু জিডিপি বৃদ্ধির সরাসরি সম্পর্ক আছে, তাই যেকোনো উপায়ে উৎপাদন বাড়ানোটাই অর্থনীতির মূল লক্ষ হওয়া উচিত বলে তারা মনে করেন।

আমেরিকার আরেক অর্থনীতিবিদ থমাস প্যালে বলছেন, বেশি বেশি উৎপাদন করলে এবং বেশি বেশি রফতানি করলেই গরিব দেশগুলোর অর্থনীতি পাল্টে যাবে এই বাস্তবতা সাময়িক। গরিব দেশগুলোতে সস্তা শ্রমিকের এতো ‘সারপ্লাস’ থাকে যে ব্যাবসায়ীরা দীর্ঘমেয়াদি বিদেশী অর্ডারের নিশ্চয়তা ছাড়াই এক্সপোর্ট খাতে এলোপাথাড়ি বিনিয়োগ করতে থাকে। রাষ্ট্রীয় ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমান ঋণ নিয়ে কলকারখানা তৈরি হয়, এবং একসময় দেখা যায় উৎপাদন সক্ষমতার অর্ধেকই অকেজো হয়ে বসে আছে।

প্যালে আরো বলছেন, শুরুতে একসঙ্গে অনেকগুলো গরিব দেশ পশ্চিমের চাহিদাকে ‘দীর্ঘমেয়াদি’ ধরে উৎপাদন শুরু করে। তারপর দেখা যায় একসঙ্গে সবগুলো দেশই খুব সস্তায় জুতা, টিশার্ট বা জিন্স বানানোর সক্ষমতা অর্জন করেছে। তখন শুরু হয় এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের তুমুল প্রতিযোগিতা। আশি নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশ ‘চীপ লেবার’ এর সাইনবোর্ড টাঙিয়ে ভারত আর চায়না থেকে বড় বড় ব্র্যান্ডগুলোকে সরিয়ে এনেছিল। প্রায় ৩ দশক পার হবার পর এখন ইথিওপিয়া, মিয়ানমার বা পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলো আরো বেশি ‘চীপ লেবার’ নিয়ে অর্ডার খুঁজছে। এর মধ্যে ‘সস্তা’ ইথিওপিয়া পশ্চিমা ব্র্যান্ডগুলোর নজর কেড়েছে। এখানে উল্লেখ্য, ফাস্ট ফ্যাশন প্রকল্প চায়না ছেড়ে যেমন বাংলাদেশে আসতে পারে, তেমন বাংলাদেশ ছেড়ে পূর্ব আফ্রিকাতেও সরে যেতে পারে। ‘গ্লোবাল ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি’ তো গরিব দেশের শ্রম আইনের পরোয়া করেনা (প্রাইমার্ক পরোয়া করেনি রানা প্লাজার দেয়ালে ফাটল ছিল কিনা। নাইকি পরোয়া করেনি তার ‘এয়ার ম্যাক্স’গুলো ইন্দোনেশিয়ার শিশু শ্রমিকেরা বানাচ্ছে কিনা।) যে যত ‘চীপ’, সেই এখানে জিতবে। বহুবছরের আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে অর্জিত শ্রম আইন, পরিবেশ আইন, নুন্যতম মজুরি আইন- বহুজাতিক ব্র্যান্ডগুলোর অগ্রাধিকার নয়।

তো এই ধরণের রফতানি-কেন্দ্রিক অর্থনীতিতে হঠাৎ করেই লাখে লাখে কর্মসংস্থান তৈরী হয়, কিন্তু সেই কর্মসংস্থানের কোনো নিশ্চয়তা থাকেনা। সুযোগ সুবিধা থাকেনা। এসব কর্মসংস্থানের মাধ্যমে একটি শ্রমিক পরিবার হয়তো কিছুদিনের জন্যে দাঁড়িয়ে যায়, কিন্তু পরবর্তীতে দারিদ্র, অপুষ্টি, ক্রমাগত ছাঁটাইয়ের ভয় ও ধারাবাহিক ঋণের চক্রের মধ্যে আটকে পড়ে। অক্সফ্যামের ২০১৯ সালের একটি প্রতিবেদন এই বাস্তবতাকেই তুলে ধরে।

রফতানিমুখী শিল্প কি গরিবি দূর করে?

অক্সফ্যাম বাংলাদেশের দেড় হাজার ফ্যাক্টরিতে জরিপ চালিয়ে দেখিয়েছিলো, ১০ জন গার্মেন্টস কর্মীর মধ্যে নয়জনেরই তিন বেলা খাওয়ার সামর্থ নেই! ক্রমাগত ওভারটাইম করার পরেও শতকরা ৯৮ জন গার্মেন্টস শ্রমিকই বেঁচে থাকার মতো নূন্যতম মজুরি পাচ্ছেন না! ৮৭ ভাগ গার্মেন্টস শ্রমিকই সারাবছর ধরে ঋণগ্রস্থ থাকেন, এবং অর্ধেকের বেশি শ্রমিকই বাকিতে চাল ডাল কিনতে বাধ্য হন (অক্সফ্যাম, ২০১৯)! এখানে লক্ষণীয়, মাসের মাঝামাঝি থেকেই বাকিতে জিনিস কেনার মানে হলো গার্মেন্টস কর্মীরা সঞ্চয় করতে তো পারছেই না, বরং দ্রুত ঋণের জ্বালে আটকে যাচ্ছেন।

১০ জন গার্মেন্টস কর্মীর মধ্যে নয়জনেরই তিন বেলা খাওয়ার সামর্থ নেই! ক্রমাগত ওভারটাইম করার পরেও শতকরা ৯৮ জন গার্মেন্টস শ্রমিকই বেঁচে থাকার মতো নূন্যতম মজুরি পাচ্ছেন না! ৮৭ ভাগ গার্মেন্টস শ্রমিকই সারাবছর ধরে ঋণগ্রস্থ থাকেন, এবং অর্ধেকের বেশি শ্রমিকই বাকিতে চাল ডাল কিনতে বাধ্য হন!

মহামারীর সময়ে এই বাস্তবতা আরো প্রকটভাবে ধরা পড়লো। দেখা গেলো, দেশের সবচেয়ে বড়ো ইন্ডাস্ট্রিটির চল্লিখ লাখ শ্রমিক দুর্দিনের জন্যে একটি টাকাও জমিয়ে রাখতে পারেননি। অর্থাৎ কাজ না থাকলে অন্তত দুই সপ্তাহ চলতে পারার মতো সক্ষমতাও তাদের তৈরী হয়নি। এদিকে ২০১৮ সালে আইসিডিডিআরবির গবেষণা থেকে দেখা যায় নারী গার্মেন্টস শ্রমিকদের মধ্যে প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৮ জনই রক্তশূন্যতায় ভুগছে (বণিক বার্তা, ২০১৩)।

(২০১৯ সালে বিকেএমইএ থেকে এমন সিদ্ধান্তও নেয়া হয়েছিল যে রক্তশূন্যতা দূর করতে দুই লাখ নারী শ্রমিককে নিয়মিত আয়রন ট্যাবলেট সরবরাহ করা হবে।) অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে- দীর্ঘ সময় ধরে গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত থাকার পরেও কম খাওয়া, অপুষ্টিতে ভোগা, বিনা চিকিৎসায় থাকা, কিংবা ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়া গার্মেন্টস কর্মীদের জন্যে একটি স্বাভাবিক ঘটনা। সামগ্রিক ভাবে বলা যেতে পারে, দীর্ঘ তিন দশক ধরে গার্মেন্টস খাত প্রচুর পরিমানে ডলার আয় করতে সক্ষম হলেও, অর্জিত আয়ের বন্টন মারাত্মক অসম। ৫০ বিলিয়ন ডলারের ইন্ডাস্ট্রি হয়েও গার্মেন্টস গরিবি দূর করতে পারেনি এবং শ্রমিক দারিদ্র সীমার উপরে উঠে আসতে পারেনি।

করোনা মহামারী ও অর্থনীতিবিদদের ‘গার্মেন্টস’ ফোকাস

এখানে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো, বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদদের পক্ষ থেকে গত কয়েক দশকে শুধুমাত্র গার্মেন্টসের উপর ভিত্তি করে গোটা অর্থনীতির ভীত তৈরী হওয়া নিয়ে শক্ত কোনো ‘ক্রিটিকাল’ সমালোচনা আমরা পাইনি। করোনা মহামারীর সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, টক শো এবং ‘জুম লাইভ’-এ অর্থনীতির সংকট নিয়ে যে আলোচনাগুলো হয়েছে, সেগুলো বাংলাদেশের মূলধারার অর্থনৈতিক চিন্তার মনস্তত্ব বুঝতে খুবই সাহায্যকারী। গোটা অর্থনীতির প্রায় প্রতিটি সেক্টর যখন বিপর্যয়ের মুখে তখন আমাদের অর্থনৈতিক আলাপের একচেটিয়া ফোকাস ছিল শুধুমাত্র গার্মেন্টস।

গার্মেন্টস নিয়ে আলাপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কারণ ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকেই একের পর এক বিদেশি কোম্পানির অর্ডার বাতিল হচ্ছিলো। তৎকালীন বিজিএমইএর সভাপতি বারবার টিভিতে এসে সরকারের কাছে আহবান জানাচ্ছিলেন যে গার্মেন্টস খাতকে বাঁচাতে হবে। গার্মেন্টস মালিকদের চাপে সরকার একটি বেশ বড় সরো প্রণোদনা প্যাকেজও ঘোষণা করলো। কিন্তু মহামারীর মধ্যে ভয়ানক দুর্যোগের মধ্যে পড়া অর্থনীতির বাকি খাতগুলোকে কেউ কিন্তু গুরুত্ব দিলোনা।

এই একই সময়ে দেশের আরো অনেকগুলো ব্যাবসায়ীদের সংগঠন ক্রমাগত সাহায্যের জন্যে আহবান করে গেছে। বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিল বাংলাদেশের পোল্ট্রি শিল্প ও ডেইরি শিল্প। হাজার হাজার পিস ডিম ও হাজার হাজার লিটার দুধ নষ্ট হচ্ছিলো। কৃষকেরা ক্ষেতের সবজি বিক্রি করতে পারছিলেননা। তখন বোরোর মৌসুম চলছিল, উত্তরবঙ্গে ক্ষেতমজুর–সংকট চলছিল এবং আগাম বন্যার আগেই ফসল ঘরে তোলার তড়িঘড়ি ছিল, নইলে খাদ্য সংকটে পড়তে যাচ্ছিলো দেশের মানুষ।

একদিকে পুঁজি ভাঙিয়ে জীবন ধারণ করছিলেন দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যাবসায়ীরা। দোকান মালিকরা কর্মচারীদের বেতন দিতে পারছিলেন না। বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিলেন পরিবহন শ্রমিকেরা। বেতন পাননি দেশের ২০ লাখ রেস্টুরেন্ট কর্মচারী, ঢাকা শহরের কয়েক লাখ ঠিকা বুয়া, এবং দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লাখ লাখ হকার, দর্জি, ও গাড়ির মেকানিক। অথচ দিনের পর দিন আলোচনা হয়েছে শুধু গার্মেন্টস নিয়ে। আমাদের অর্থনীতিতে যে গার্মেন্টসের বাইরেও নিজে নিজে তৈরী হওয়া লক্ষ কোটি কর্মসংস্থান আছে, সেদিকে কেউ নজর দেয়ার প্রয়োজন মনে করেনি।

পুঁজি ভাঙিয়ে জীবন ধারণ করছিলেন দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যাবসায়ীরা। দোকান মালিকরা কর্মচারীদের বেতন দিতে পারছিলেন না। বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিলেন পরিবহন শ্রমিকেরা। বেতন পাননি দেশের ২০ লাখ রেস্টুরেন্ট কর্মচারী, ঢাকা শহরের কয়েক লাখ ঠিকা বুয়া, এবং দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লাখ লাখ হকার, দর্জি, ও গাড়ির মেকানিক। অথচ দিনের পর দিন আলোচনা হয়েছে শুধু গার্মেন্টস নিয়ে।

বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের বিন্যাসটি জটিল ও বিচিত্র। পশ্চিমের টেক্সটবুক, মিল্টন ফ্রিডম্যানের ফ্রি মার্কেট, ৯০ এর গ্লোবালাইজেশন, পূর্ব এশিয়ার এমারজিং টাইগার, অথবা সোভিয়েত মডেল কোনোকিছুই এখানে পুরোপুরি খাটেনা। এই বদ্বীপের আছে নিজস্ব ভূতাত্ত্বিক বিন্যাস, নিজস্ব অর্থনৈতিক সংস্কৃতি। স্বাধীনতার পর এখানে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলোকে ঘিরে কারখানার ভিতরে ও বাইরে তৈরী হয়েছে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থান। আরেকদিকে কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে ঘিরে তৈরী হয়েছে বিচিত্র সব কর্ম। আবার স্থানীয় চাহিদার উপর ভিত্তি করে তৈরী হয়েছে বিচিত্র সব ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রি। যেমন রিক্সার পেইন্টিং, পুরানো আসবাব মেরামতের কারখানা, মশার কয়েল বানানোর কারখানা, গাড়ির মেকানিকের ওয়ার্কশপ, পুরানো ইলেক্ট্রনিক্স ভাঙার কারবার, দই, মিষ্টি, প্যাটিস, লাড্ডুর বেকারি ইত্যাদি। অর্থাৎ জটিল ও বৈচিত্রময় সব কর্মসংস্থান তৈরী হয়েছে এই দেশে। একচেটিয়া গার্মেন্টসমুখী আলোচনা দিয়ে অর্থনীতির আলাপ সেরেছেন তারাই, যারা এই দেশের স্থানীয় চাহিদা, স্থানীয় সৃজনশীলতা ও স্থানীয় ‘স্কিল’গুলোকে বোঝার চেষ্টা করেননি।

গত তিন দশকে গার্মেন্টস খাত বিকশিত হয়েছে, সন্দেহ নেই। কর্মসংস্থান তৈরী হয়েছে, ডলার এসেছে, পশ্চিমের বাজারে বাংলাদেশে তৈরী কাপড় জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কিন্তু গার্মেন্টস নিজেই তো একটা ‘কমপ্লেক্স’ শিল্প। এই শিল্পের ‘এক্সটার্নাল’ ঝুঁকি, এই শিল্পের পরিবেশ দূষণ, এই শিল্পের শ্রমিক শোষণ, এগুলো নাহয় বাদ দিলাম, শুধু অর্থনৈতিক জায়গা থেকে দেখলেও এই শিল্পের ‘ভ্যালু অ্যাডিশন’ নিয়ে বরাবরই প্রশ্ন ছিল। প্রশ্ন ছিল বিদেশী কাঁচামালের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা নিয়ে।

গার্মেন্টস আয়ের সবচেয়ে বড় নেতিবাচক দিক হলো, আয় করা ডলারের প্রায় অর্ধেক চলে যায় কাঁচামাল আমদানিতে। গত পাঁচ বছরের হিসাব দেখলেই বিষয়টা স্পষ্ট হয়। ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত আমাদের গার্মেন্টস আয়ের প্রায় ৪০ শতাংশ চলে গেছে শুধু সুতা আর ফেব্রিক আমদানি করতে। অর্থাৎ যে ডলার এসেছে, সেই ডলারের ৪০ ভাগই চলে গেছে কাঁচামাল আমদানির খরচ হিসাবে। আবার যে ডলার এসেছে, সেটা কি আসলেই এসেছে? না দেশে ঢোকার আগেই পাচার হয়ে গেছে? (দেখুন, দেশে আসেনি পণ্য রপ্তানির ১,২০০ কোটি ডলার, প্রথম আলো, ১১ ডিসেম্বর, ২০২৩।)

২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত আমাদের গার্মেন্টস আয়ের প্রায় ৪০ শতাংশ চলে গেছে শুধু সুতা আর ফেব্রিক আমদানি করতে।

এদিকে ২০২১ সালে দুদক অভিযোগ করেছিল যে ‘ওভার-ইনভয়েসিংয়ের’ মাধ্যমে বছরে ৬৪ হাজার কোটি টাকা পাচার করে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের মালিকরা (ঢাকা ট্রিবিউন, ২০২১।)। গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির প্রতিবেদনেও রফতানি খাত থেকে অবিশ্বাস্য মাত্রায় টাকা পাচারের উল্লেখ আছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের পোশাকশিল্পটি হচ্ছে সেই খাত যেখানে ডলার ঢোকে, আবার ডলার বেরিয়েও যায়। অর্থাৎ শোষণ, দূষণ, বা ‘ওয়েলথ অ্যাকুমুলেশন’ যদি বাদও দেই, শুধু অর্থনীতিবিদদের পছন্দের বৈদেশিক ডলারের আলাপেও যদি মনোযোগ দেই, তাহলেও এই খাতে গরিব দেশগুলোর একচেটিয়া বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণই থেকে যাচ্ছে।

২০২১ সালে দুদক অভিযোগ করেছিল যে ‘ওভার-ইনভয়েসিংয়ের’ মাধ্যমে বছরে ৬৪ হাজার কোটি টাকা পাচার করে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের মালিকরা।

গার্মেন্টস, অটোমেশন ও ছাঁটাইয়ের বাস্তবতা

ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল একটা প্রতিবেদন করেছিল ২০১৮ সালে। ‘দ্য রোবটস আর কামিং ফর গার্মেন্ট ওয়ার্কার্স’। প্রতিবেদনের সারমর্ম ছিল এমন: আগে ভাবা হতো বাংলাদেশের মতো সস্তা শ্রমের দেশে অটোমেশনের ঝুঁকি নেই। ভাবা হতো, বুননের কাজ, সেলাই-এর কাজ, লুপ বসানোর কাজ মেশিন দিয়ে সম্ভব না। তবে পরিস্থিতি বদলেছে। আগে ১০-১২ ঘন্টা কাজ করে সোয়েটার বুননের কাজ করতো শত শত শ্রমিক। এখন পুরো কাজটাই করছে নিটিং মেশিন।

তাহলে অটোমেশনের প্রভাবে ঠিক কত ছাঁটাই হতে পারে? খুব নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই আমাদের হাতে। তবে বিভিন্ন সংবাদপত্রের রিপোর্ট বলছে ২০১৯ সালেই চাকরি হারিয়েছে প্রায় ৩০ হাজার গার্মেন্টস কর্মী, এবং এর বড় অংশই অটোমেশনের কারণে। বলা হচ্ছে, সিউ বোট (সেলাই করার মেশিন) সহজলভ্য হওয়ায় পোশাকখাতের একটি বিরাট অংশ ফেরত যেতে পারে যুক্তরাষ্ট্রে। আশংকা করা হচ্ছে, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের শতকরা ৬০ ভাগ গার্মেন্টস কর্মীই চাকরি হারাবেন (ডেইলি স্টার, ২০১৯।) এদিকে ম্যাকেঞ্জি রিপোর্ট (২০১৭) বলছে, রোবোটিক অটোমেশনেরকারণে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের ৮০ কোটি মানুষ কর্মসংস্থান হারাবে।

উল্লেখ্য, একটা সময়ে বাংলাদেশে প্রতি বছরই ৩ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হতো শুধু এই গার্মেন্টস খাতেই (২০০৩ থেকে ২০১০সাল পর্যন্ত প্রায় টানা ৭ বছর এই হার অব্যাহত ছিল)। কিন্তু দেশের রেডিমেড গার্মেন্টস রফতানির পরিমান দিনে দিনে বাড়লেও পরবর্তী এক দশকে এই খাতে নতুন কর্মসংস্থানের সংখ্যা নেমে এসেছে প্রায় ৬০ হাজারে (বিশ্বব্যাংক, ২০১৭)। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো, ২০১৩ থেকে ২০১৬পর্যন্ত পোশাক রপ্তানির পরিমাণ বছরে বাড়ছিল প্রায় ২০ শতাংশ করে। অথচ একইসময়ে গার্মেন্টসের কর্মসংস্থান বেড়েছে মাত্র সাড়ে ৪ শতাংশ। অর্থাৎ রফতানি বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু নতুন চাকরি তৈরী হয়নি। অর্ডার বেড়েছে, কিন্তু শ্রমিকের কাজটা করছে স্বয়ংক্রিয় মেশিন।

বিশ্ব্যব্যাংকের ২০১৭ সালের প্রতিবেদন বলছে,”while Bangladeshi exporters are improving their quality positioning in global RMG markets, this may not be translating into gains for workers in terms of more jobs and higher wages. Evidence suggests firms may be substituting technology for workers… ” (বিশ্বব্যাংক, ২০১৭)। অর্থাৎ গার্মেন্টস শিল্পে অটোমেশনের প্রভাব পড়া শুরু করেছে। এবং অদূর ভবিষ্যতে এই খাতে চাকরি হারানো শ্রমিকের সংখ্যা আশংকাজনক হারে বাড়বে।

গার্মেন্টস খাতে ব্যাপক অটোমেশনের প্রভাব কী? ছাঁটাইয়ের প্রভাব কী? গার্মেন্টস ৪০ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরী করেছে এটুকু আমরা সবসময় শুনি। কিন্তু ছাঁটাইয়ের পর গার্মেন্টস কর্মীরা কি গ্রামে ফেরত যান? নাকি শহরের ভ্যান চালক হয়ে যান? ক্ষয়িষ্ণু গ্রামীণ অর্থনীতি কি তাদের কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারে? নাকি তারা শহরের ইনফরমাল অর্থনীতির কোনো একটি ‘টেম্পোরারি’ কাজের মধ্যে ঢুকে যান? এই বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো গবেষণা আমাদের হাতে নেই।

অটোমেশনের এই জটিল বাস্তবতায় শুধু একটি খাতকে কেন্দ্র করে দেশের অর্থনীতির মূল স্তম্ভটি গড়ে ওঠার বিপদগুলো নিয়ে অর্থনীতিবিদেরা কি আমাদের সতর্ক করেছেন? ২০২০ সালে কিন্তু একটি সুযোগ এসেছিলো রফতানি শিল্পের ওপর আমাদের একচেটিয়া নির্ভরশীলতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে আমাদের অর্থনৈতিক পলিসি কী হবে, নতুন ধরনের কর্মসংস্থান কীভাবে তৈরি হবে, অর্থনীতির বৈচিত্রকরণটা কোন উপায়ে হবে, স্থানীয় শিল্পের বিকাশে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপগুলো কী কী হবে, এসব জরুরি আলোচনাগুলো শুরু করার প্রেক্ষাপট তৈরী হয়েছিল। কিন্তু গোটা মহামারীর সময়টাতেই গার্মেন্টসের ‘অর্ডার’ সর্বস্ব আলোচনার সীমাবদ্ধতা ছিল চোখে পড়ার মতো।

গার্মেন্টস না থাকলে কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো? গার্মেন্টসের কি কোনো বিকল্প আছে? এক্সপোর্ট না করলে আমাদের অর্থনীতি টিকবে কি করে? অর্থনীতির আলোচনায় এই প্রশ্নগুলো নতুন কিছু নয়। তবে বিকল্প অর্থনৈতিক চিন্তার জগৎটি অনেক আগের থেকেই সমৃদ্ধ। আগেই বলা হয়েছে দেশ বিদেশের বহু ‘প্রগ্রেসিভ’ অর্থনীতিবিদ এক্সপোর্ট-সর্বস্ব অর্থনীতির বিকল্প নিয়ে আলাপ করেছেন। স্থানীয় অর্থনীতির বৈচিত্র এবং গুরুত্ব নিয়েও আলাপ করেছেন। কিন্তু আমাদের মূলধারার অর্থনৈতিক আলোচনায় আমরা তার প্রতিফলন দেখিনি। আমাদের অর্থনীতির বয়ান থেকে কৃষক বাদ পড়ে গেছে, পোল্ট্রি ডেইরি বাদ পড়ে গেছে, কয়েক কোটি সৃজনশীল মানুষের একটা গোটা ইনফরমাল অর্থনীতিও বাদ পড়ে গেছে।

দেশ বিদেশের বহু ‘প্রগ্রেসিভ’ অর্থনীতিবিদ এক্সপোর্ট-সর্বস্ব অর্থনীতির বিকল্প নিয়ে আলাপ করেছেন। স্থানীয় অর্থনীতির বৈচিত্র এবং গুরুত্ব নিয়েও আলাপ করেছেন। কিন্তু আমাদের মূলধারার অর্থনৈতিক আলোচনায় আমরা তার প্রতিফলন দেখিনি। আমাদের অর্থনীতির বয়ান থেকে কৃষক বাদ পড়ে গেছে, পোল্ট্রি ডেইরি বাদ পড়ে গেছে, কয়েক কোটি সৃজনশীল মানুষের একটা গোটা ইনফরমাল অর্থনীতিও বাদ পড়ে গেছে।

তবে এক্সপোর্ট অর্থনীতির ঝুঁকি এবং বিকল্প নিয়ে একটি বিস্তারিত আলোচনা করেছে আংকটাড। আংকটাড মানে ইউনাইটেড নেশন্স কনফারেন্স অন ট্রেড এন্ড ডেভেলপমেন্ট। পরের অধ্যায়ে আংকটাডের সেই আলোচনাটাই তুলে ধরা হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক বনাম আংকটাড: এক্সপোর্টভিত্তিক ‘উন্নয়ন‘ বনাম স্থানীয় শিল্পায়ন

বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফ আশির দশক থেকেই আফ্ৰিকা আর এশিয়ার দরিদ্র দেশগুলোকে এক্সপোর্ট করার পরামর্শ দিয়ে আসছে। সরকারকে এক্সপোর্ট খাতে বরাদ্দ বাড়াতে বাধ্যও করেছে। এক্সপোর্টের পক্ষের সবচেয়ে বড় যুক্তি হলো বৈদেশিক ডলার উপার্জন।

গরিব দেশের জন্যে বিদেশী ডলার তো অবশ্যই জরুরি। প্রথমত, আফ্রিকা বা এশিয়ার অনেকগুলো দেশেই স্থানীয় শিল্প গড়ে উঠতে পারেনি, তাই বেশির ভাগ পণ্য বা মেশিন বাইরে থেকেই আমদানি করতে হয়। আর আমদানি করতে ডলার লাগবেই। দ্বিতীয়ত, ষাট সত্তুরের দশক থেকেই দরিদ্র দেশগুলো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যাংক থেকে প্রচুর পরিমানে ঋণ গ্রহণ করেছে। এই ঋণের পরিমান বছর বছর বৃদ্ধিও পেয়েছে। বিদেশী ঋণ পরিশোধ করতেও ডলার প্রয়োজন। সব মিলিয়ে বিশ্বব্যাংক যে চায় বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো ডলার আয় করুক, তার পেছনের কারণটি বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফের ঋণ পরিশোধ করার সঙ্গে যুক্ত।

তবে যখন এক্সপোর্ট করার উপকারিতা নিয়ে দশকের পর দশক ধরে বিশ্বব্যাংকের প্রচারণা চলেছে তখন একটি মাত্র আন্তর্জাতিক সংস্থা বরাবরই ব্যাতিক্রমধর্মী অবস্থান নিয়েছে। সেই সংস্থাটির নাম আংকটাড। আংকটাডের প্রতিষ্ঠাতা দক্ষিণ আমেরিকার বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ রাউল প্রেবিশ। ২০১৩ সালে আংকটাডের একটি প্রতিবেদন এক্সপোর্ট ভিত্তিক উন্নয়নের ঝুঁকি নিয়ে খুব দুর্দান্ত আলোচনা করে। বিশ্বব্যাংক যখন ক্রমাগত বলছে,এক্সপোর্ট করো এক্সপোর্ট করো, আংকটাডের রিপোর্ট তখন বলছে, “such a model is no longer viable in the current context of slow growth in developed economies (আংকটাড, ২০১৩)। আংকটাড দেখিয়েছে ধনী দেশগুলোর ‘গ্রোথ’ এখন আর আগের মতো নেই, কাজেই এক্সপোর্টের মডেল এখন আর আগের মতো কাজ করছেনা। আংকটাড আরো দেখিয়েছে, ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক মন্দার পর পশ্চিমা ক্রেতাদের চাহিদা ক্রমান্বয়ে কমেছে। কাজেই এক দশকে ধারাবাহিক ভাবে অর্ডারের প্রবৃদ্ধি (গ্রোথ) কমেছে। (অর্থাৎ আগে যে হারে বাড়তো এখন সে হারে বাড়ছেনা।)

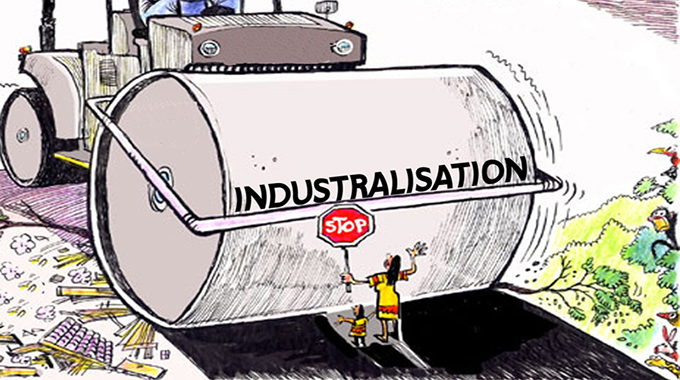

আংকটাডের রিপোর্ট মূলত মূলধারার অর্থনীতিবিদদের চিন্তাকেই সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছে। এক্সপোর্টের মডেল আর আগের মতো কাজ করছেনা, নতুন চিন্তা, নতুন মডেলে আগাতে হবে, এর আগে বড় কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা এতটা তথ্য প্রমাণ সহ এই বিষয়ে আলোচনা করেনি। কিন্তু এক্সপোর্ট না করলে চলবে কেমন করে? ডলার আসবে কোথেকে? আমরা তো আমদানি নির্ভর একটা দেশ। ভোগ্যপণ্য থেকে শিল্পের কাঁচামাল, মেশিন থেকে কেমিক্যাল, সবই তো আমরা আমদানি করি। এই ডলার কামানোর উন্নয়ন মডেল থেকে সরে আসা কি সহজ? এক্সপোর্টের বিকল্প কি? আংকটাড বলছে বিকল্প আছে। বিকল্প হচ্ছে স্থানীয় চাহিদার উপর ভিত্তি করে শিল্পায়ন। বিকল্প হচ্ছে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনা, স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী দেশের ভিতর শিল্পায়ন করা, বিদেশী চাহিদা নয়, নিজের দেশের চাহিদাকে প্রাধান্য দেয়া। (এটা ৫০ এর দশকের ল্যাটিন আমেরিকার ‘ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউশন’ মডেল-এর কাছাকাছি ধারণা, যেই মডেলের সবচেয়ে বড় সমালোচক ছিল মিল্টন ফ্রিডম্যানদের মতো ‘ওপেন মার্কেট’ অর্থনীতিবিদেরা।)

বলাই বাহুল্য, ল্যাটিন আমেরিকার মানুষদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির জন্যে বিরাট ‘হুমকি’। ঐসময় দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর ‘ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউশন’ ঠেকাতে প্রেসিডেন্ট নিক্সন, সিআইএ, এবং ফ্রিডম্যানদের মতো অর্থনীতিবিদেরা একসঙ্গে পরিকল্পনা করতেন। গোটা পঞ্চাশ ও ষাটের দশক জুড়ে এই ল্যাটিনো মডেলের বিরুদ্ধে লাগাতার একাডেমিক প্রচারণা চালানো হয়। (এই প্রচারণায় সিআইএ এবং মার্কিন অর্থনীতিবিদদের যৌথ ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন নাওমি ক্লেইন, তার শক ডকট্রিন (২০০৭) প্রবন্ধে)।

কিন্তু স্থানীয় চাহিদা ভিত্তিক শিল্পায়নের মডেল বাংলাদেশে কাজ করবে কি? স্থানীয় লোকজনের হাতে যথেষ্ট টাকা পয়সা থাকলেই না লোকে ‘কনজিউমার গুড’ কিনবে। দেশের বেশিরভাগ মানুষের আয় রোজগারের যে অবস্থা, খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান ‘ম্যানেজ’ করাটাই তো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে স্থানীয় চাহিদার উপর ভর করে অর্থনৈতিক বিপ্লব হয়ে যাবে, এমন ভাবাটাই তো অবাস্তব।

স্থানীয় চাহিদা বলতে আসলে কী বোঝায়? প্রায় কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের কারখানা গুলোতে ইউরোপ আমেরিকার ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী জিন্স টিশার্ট তৈরী হচ্ছে। অর্থনীতি দাঁড়িয়ে গেছে সেই চাহিদার উপর। এখন সেই পশ্চিমের চাহিদার বদলে স্থানীয় চাহিদার উপর ভিত্তি করে শিল্পায়ন করলে সেটা কি সমান সমান হবে? বিদেশে জামাকাপড় বেচলে ডলার পাওয়া যায়। দেশের চাহিদা অনুযায়ী জামা বানালে তো আর ডলার কমানোর সুযোগ নেই। এসব প্রশ্নের উত্তর কি আছে আংকটাডের রিপোর্টে? আছে।

আংকটাড বলছে, স্থানীয় চাহিদা তো এমনি এমনি বাড়বেনা, এক্সপোর্ট মার্কেট খুঁজতে সরকারের যেমন সরাসরি ‘ইন্টারভেনশন’ থাকে, পলিসি সহায়তা থাকে, হাজার কোটি টাকার ‘এক্সপোর্ট ইন্সেন্টিভ’ থাকে, স্থানীয় চাহিদা বৃদ্ধি করতেও সেই ধরণের সহায়তা লাগবে। অর্থাৎ সরকারকে এখানে ‘প্রো-অ্যাক্টিভ’ ভূমিকা পালন করতে হবে। স্থানীয় চাহিদাকে কেমন করে বাড়ানো যায়, কেমন করে শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো যায়, সেই উপায়গুলো নিয়ে আংকটাড আলোচনা করেছে তাদের ২০১৩ সালের দীর্ঘ দেড়শো পৃষ্ঠার রিপোর্টে।

আংকটাড বলছে স্থানীয় চাহিদা একটা ভীষণ শক্তিশালী ফোর্স। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের স্থানীয় চাহিদা। তবে স্থানীয় চাহিদার এই মডেল বুঝতে হলে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর এক্সপোর্টের ইতিহাসটাও একটু বোঝা দরকার। পূর্ব এশিয়া মানে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ইত্যাদি। পূর্ব এশিয়া মানে এমার্জিং টাইগার। তো সেই এমার্জিং টাইগার দেশগুলোর ব্যাপারে আমরা কি জানি? জানি যে এই দেশগুলো ষাটের দশকে প্রচুর পরিমানে এক্সপোর্ট করেছিল। এবং সেই এক্সপোর্টের উপরেই দাঁড়িয়ে গেছে সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়ার অর্থনীতি। কিন্তু এক্সপোর্ট ছাড়াও যে এমার্জিং টাইগারদের শক্তিশালী হয়ে ওঠার পেছনে আরেকটা গল্প আছে, সেটা প্রায় কখনোই মনোযোগ পায়না। আর সেই গল্পটা হলো পূর্ব এশিয়ায় স্থানীয় চাহিদার প্রসার।

জানি যে এই দেশগুলো ষাটের দশকে প্রচুর পরিমানে এক্সপোর্ট করেছিল। এবং সেই এক্সপোর্টের উপরেই দাঁড়িয়ে গেছে সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়ার অর্থনীতি। কিন্তু এক্সপোর্ট ছাড়াও যে এমার্জিং টাইগারদের শক্তিশালী হয়ে ওঠার পেছনে আরেকটা গল্প আছে, সেটা প্রায় কখনোই মনোযোগ পায়না। আর সেই গল্পটা হলো পূর্ব এশিয়ায় স্থানীয় চাহিদার প্রসার।

যদিও প্রচার করা হয় যে, পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে ‘ইকোনোমিক মিরাকেল’ হয়েছে মূলত রফতানি ভিত্তিক বাণিজ্যের কারণেই, কিন্তু বাস্তবতা হলো, সত্তুর আশির দশকে পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতিগুলোর মূল চালিকা শক্তি ছিল স্থানীয় চাহিদা এবং স্থানীয় শিল্পায়ন। বিশেষ করে নব্বইয়ের বৈশ্বিক মন্দা–পরবর্তী সময়ে এশিয়ার রপ্তানি বাজারে ধ্বস নামলেও স্থানীয় চাহিদা এবং স্থানীয় শিল্পের শক্তিশালী ভিতের কারণেই মালয়েশিয়া বা দক্ষিণ কোরিয়ার মতো অর্থনীতিগুলোতে তার প্রভাব পড়েনি [এই বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন হা জু চ্যাং (১৯৯৩, ২০১০)]। তবে পূর্ব এশিয়ার স্থানীয় চাহিদাকে বুঝতে হলে পশ্চিমের ‘গোল্ডেন’ যুগ-এর উঠতি মধ্যবিত্তের চাহিদার প্রসঙ্গটিও চলে আসে।

পশ্চিমের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান ও পূর্বের শিল্পায়নের রসদ : কিভাবে সম্পর্কিত?

পশ্চিমা দেশগুলোতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান ঘটেছিলো কবে? বলা হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের দুই তিন দশকে। মূলত ষাট সত্তুরের দশকটি পশ্চিমের ‘গোল্ডেন এরা অফ ক্যাপিটালিজম’ নামেই পরিচিত। তবে এই ‘গোল্ডেন’ যুগটি এমনি এমনি আসেনি। এর পেছনে কিছু বাস্তবতা আছে।

যেমন ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত মার্কিন সরকার ইউরোপের যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করতে প্রায় ১৩ বিলিয়ন ডলার ‘এইড’ বা ‘সাহায্য’ দিয়েছিলো। ইতিহাসে এটি ‘মার্শাল প্ল্যান’ নামে পরিচিত। এই মার্শাল প্ল্যানের কল্যাণেই ইউরোপের বিধ্বস্ত অর্থনীতি চাঙ্গা হতে শুরু করে। ইউরোপের সরকারগুলোর হাতে তখন যুক্তরাষ্ট্রের কাঁচা টাকা। তারা অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করা শুরু করে। ধীরে ধীরে কলকারখানা চালু হয়, ব্যাবসায়ীরা বিনিয়োগে আগ্রহী হয়। মধ্যবিত্তের চাকরির বাজার সমৃদ্ধ হয়। পরিবারগুলোর আয় বাড়ে, ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে।

অর্থনীতিবিদ থমাস প্যালে ৫০ ও ৬০ এর দশকের আমেরিকার মধ্যবিত্তের ‘গোল্ডেন এরা’কে ব্যাখ্যা করেছিলেন এভাবে, ‘Real per capita income grew in those years at 2.25 percent a year, and prosperity was democratized as huge numbers of Americans entered the middle class. Indeed, a new working-middle class was created, as blue-collar workers came to enjoy the benefits of homeownership, and rising wages allowed them to buy household appliances and new cars and to take vacations.

সেই দশকে মাথাপিছু আয় বছরে ২.২৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিলো, এবং বিপুল সংখ্যক আমেরিকান পরিবার মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে প্রবেশ করেছিল। মূলত, একটি নতুন শ্রমজীবী-মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরি হয়েছিল, ব্লু কলার শ্রমিকরা বাড়ির মালিক হওয়ার সুযোগ পাচ্ছিলো, এবং মজুরি বৃদ্ধির কারণে তারা নতুন গাড়ি, নতুন আসবাবপত্র, এবং হলিডে যাপনের সুযোগ পাচ্ছিলো।

এই প্রেক্ষাপটেই কিন্তু বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ইতিহাসের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে। যুদ্ধের পর দেড় দশক পার হয়েছে, ইউরোপে মধ্যবিত্তের উত্থান ঘটেছে, সে ভালো খাচ্ছে, ভালো ভালো জামা জুতা কিনছে, গাড়িও কিনছে। সে এখন আদর্শ ‘কনজিউমার’। এবং তার কনজিউমার গুডের চাহিদা বেড়েছে। এই বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেই দক্ষিণ কোরিয়া এবং সিঙ্গাপুরের সরকার খুব পরিকল্পনা করে তাদের এক্সপোর্ট খাতগুলোতে বিনিয়োগ করা শুরু করে। তাদের পলিসি ছিল ‘স্টেট লেড ডেভেলপমেন্ট’। সহজ করে বললে, সরকার ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখবে, পাবলিক খাতকে শক্তিশালি করবে, প্রাইভেট খাতকে উৎসাহিত করবে, কিন্তু মার্কেটকে লাগামছাড়া হতে দেবেনা। তো এমন রাষ্ট্রীয় নীতির উপর ভর করেই পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশ ইউরোপের বাড়ন্ত মধ্যবিত্তের চাহিদা বুঝে খুব পরিকল্পনা করেই এক্সপোর্ট অথনীতিতে প্রবেশ করে।

ষাটের দশকে দক্ষিণ কোরিয়া ছিল এই দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগ্রামী। তবে শুধু এক্সপোর্ট বৃদ্ধি করা নয়, বরং পাশাপাশি ইম্পোর্ট কমিয়ে আনাও ছিল কোরিয়ান সরকারের মূল পলিসি। কোরীয় অর্থনীতিবিদ হা জু চ্যাং-এর মতে কোরীয় সরকার এক্সপোর্টের পাশাপাশি সমান সমান মনোযোগ দিয়েছিলো স্থানীয় শিল্পায়নে।

ষাটের দশকে রাষ্ট্রীয় বাজেটে একের পর এক শিল্পকারখানা তৈরী হয়। রাষ্ট্রীয় শিল্পায়নের মাধ্যমেই কোরিয়ায় কর্মসংস্থানে জোয়ার আসে এবং একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরী হয়। মধ্যবিত্তের হাতে খরচ করার মতো টাকাও আসতে থাকে। স্থানীয় চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সেই চাহিদাই কোরীয় অর্থনীতির ‘প্রাইভেট’ খাতকে চাঙ্গা করে। অর্থাৎ বাড়ন্ত ও পরিকল্পিত পাবলিক খাতের ‘স্পিল ওভার’ প্রভাবেই প্রাইভেট খাতও জমজমাট হয়ে ওঠে। সবমিলিয়ে বলা যায়, এক্সপোর্ট ভিত্তিক উন্নয়ন মডেল গ্রহণ করার পাশাপাশি কোরীয় সরকার নিজেদের শিল্পায়নের একটা শক্তিশালী ভিত তৈরী করেছিল। উল্লেখ্য এই সময়কালেই কোরীয় সরকারের সরাসরি সহযোগিতায় হুন্দাই এবং স্যামসাংয়ের মতো বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ডগুলোর প্রসার ঘটে।

এক্সপোর্ট ভিত্তিক উন্নয়ন মডেল গ্রহণ করার পাশাপাশি কোরীয় সরকার নিজেদের শিল্পায়নের একটা শক্তিশালী ভিত তৈরী করেছিল। উল্লেখ্য এই সময়কালেই কোরীয় সরকারের সরাসরি সহযোগিতায় হুন্দাই এবং স্যামসাংয়ের মতো বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ডগুলোর প্রসার ঘটে।

এখন দেখা যাক, ষাটের দশকে কোরিয়ার প্রধান এক্সপোর্ট পার্টনার কারা ছিল? ছিল মূলত জাপান, ইউরোপ এবং আমেরিকা। ষাটের দশকের একদম শুরুতে কোরিয়ার মূল এক্সপোর্ট গন্তব্য ছিল জাপান (রফতানির মোট ৬০ ভাগের বেশি।) অন্যদিকে রফতানির মাত্র ১১ শতাংশ যেত আমেরিকায়। উল্লেখ করার মতো ব্যাপার হলো, মাত্র এক দশকের মাথায় রফতানির এই সমীকরণটি পুরোপুরি পাল্টে যায়। ১৯৬৯ সালের মধ্যেই জাপানে কোরীয় রফতানি কমে দাঁড়ায় ২১ শতাংশে, আর আমেরিকার রফতানি বেড়ে দাঁড়ায় ৫০ ভাগের উপরে!

পশ্চিমের দেশগুলোতে কোরিয়ানরা রফতানি করতো টেক্সটাইল পণ্য, কাপড়, প্লাই উড, ভিনীর শিট, এবং উইগের মতো হালকা পণ্য (যেগুলো মূলত মধ্যবিত্তের ব্যবহার্য পণ্য হিসাবে পরিচিত)। আগেই বলা হয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা ও ইউরোপের সরকার অর্থনীতি চাঙ্গা করতে ‘বিগ স্পেন্ডিং’ শুরু করে। মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটে। আর এটাই ছিল মূলত কোরিয়ার এক্সপোর্ট অর্থনীতির মূল বাজার। অর্থাৎ পশ্চিমের মানুষের কেনাকাটার বাড়ন্ত চাহিদার উপর ভিত্তি করে তৈরী হয়েছিল কোরিয়ার এক্সপোর্ট-ভিত্তিক শিল্পগুলো। ষাটের দশকে ইউরোপ-আমেরিকায় মধ্যবিত্তের উথানের সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলোর এক্সপোর্ট-অর্থনীতির বিকাশের সরাসরি সম্পর্কের বিষয়টি আংটাডের প্রতিবেদনেও উল্লেখ করা হয়েছে।

এখন পশ্চিমের মধ্যবিত্তের উথানের সঙ্গে পূর্বের শিল্পায়নের এই সরাসরি সম্পর্ক থেকে আমাদের কি শেখার আছে? অর্থনীতিবিদ হা জুন চ্যাং বলছেন, ষাটের দশকের ইউরোপের মতোই নব্বইয়ের দশকে এসে পূর্ব এশিয়ার অনেকগুলো দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা উত্থান ঘটেছে। জনবহুল এইসব এশিয়ান দেশে ‘হাউজহোল্ড’ চাহিদা বেড়েছে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এই চাহিদা আরো বাড়বে। সত্তরের দশকে পশ্চিমা দেশের মধ্যবিত্তের হাউজহোল্ড চাহিদা মেটাতেই যেমন উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রফতানি ইন্ডাস্ট্রি তৈরী হয়েছিল, তেমনি এই সময়ের উন্নয়নশীল দেশগুলোর উঠতি মধ্যবিত্তও নতুন পণ্য চাইবে। এখন এশিয়ার মধ্যবিত্তের এই চাহিদা মেটাতে বিদেশ থেকে আমদানি করা হবে নাকি স্থানীয় ভাবে শিল্পায়ন করা হবে, এই সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকদের অর্থনৈতিক নীতির উপর।

এই বিষয়ে আংকটাডের রিপোর্টের একটি পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। রিপোর্ট বলছে, Recent projections on the growth and composition of the “global middle class” suggest that some of the most populous developing and transition economies may now have the rising household consumption needed to compensate for a major part of any decline in export demand from developed countries. অর্থাৎ কোনো কারণে ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলোর মধ্যবিত্তের চাহিদায় ভাটা পড়লে (যেটি ইতিমধ্যেই একটি বাস্তবতা হিসাবে সামনে এসেছে), এখনকার উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্থানীয় মধ্যবিত্ত বা উঠতি মধ্যবিত্তের চাহিদাকে কেন্দ্র করেই স্থানীয় ভাবে শিল্পায়ন হতে পারে।

আংকটাডের রিপোর্টের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এখানে পশ্চিমা দেশের অনিশ্চিত চাহিদার ওপর নির্ভর করে নয়, বরং প্রতিবেশী দেশগুলোর স্থানীয় চাহিদা বৃদ্ধির ওপর ভিত্তি করে আঞ্চলিক দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। যেমন প্রতিবেদন বলছে: If many developing and transition economies simultaneously give domestic demand a greater role in their growth strategies, their economies could become marketsfor each other, fostering regional and “South-South trade,” and thus furthergrowth for all (আংকটাড, ২০১৩)।

উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলো রপ্তানিমুখী মডেলের পরিবর্তে স্থানীয় চাহিদাকে বেশি গুরুত্ব দিলে, এসব দেশের অর্থনীতি একে অন্যের উপযোগী বাজার হয়ে উঠতে পারে এবং এতে আঞ্চলিক এবং ‘দক্ষিণ-দক্ষিণ বাণিজ্য’ও বৃদ্ধি পাবে।

তবে এই স্থানীয় চাহিদার মডেলকে বুঝতে হলে গরিব দেশের উঠতি মধ্যবিত্তকেও বুঝতে হয়। মধ্যবিত্তের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিকে বুঝতে হয়। মধ্যবিত্তের চাহিদার নানান জটিলতাকেও বুঝতে হয়। আবার শুধু মধ্যবিত্তই নয়, নিম্ন মধ্যবিত্তকেও বোঝা জরুরি। আর বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ভীষণ জরুরি শ্রমিকের চাহিদা বোঝা। অর্থাৎ, মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক- এই তিনশ্রেণীর চাহিদা, বাস্তবতা, সামাজিক অভ্যাস, ও কেনাকাটার ধরণটি বুঝলে এই দেশেস্থানীয় শিল্পায়নের প্রেক্ষিতটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। পরের অধ্যায়টি বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, শ্রমিক ও তার চাহিদাকে বুঝতে কাজে লাগতে পারে।

মধ্যবিত্তের সংজ্ঞায়ন, মধ্যবিত্তের চাহিদা

মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংজ্ঞা কী? ঠিক কাকে মধ্যবিত্ত বলে? খুব স্বাভাবিকভাবেই মধ্যবিত্তের সংজ্ঞা স্থান, কাল বা একাডেমিক ডিসিপ্লিন অনুসারে ভিন্ন হতে পারে। যেমন সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যবিত্তের সংজ্ঞায়ন এবং অর্থিনীতিবিদদের সংজ্ঞায়ন এক নয়। আবার কলোনিয়াল সময়ের মধ্যবিত্ত এবং এখনকার ‘আরবান’ নাগরিক মধ্যবিত্ত এক নয়। যেমন ‘ফিউডাল’ ইউরোপে মধ্যবিত্ত বলতে বোঝানো হতো পেজেন্ট্রি (কৃষক) ও নোবেলিটির (অভিজাত) মাঝখানে পড়ে যাওয়া শ্রেণিটি। আবার পশ্চিমের এখনকার সমাজবিজ্ঞানীরা মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে উচ্চশিক্ষা এবং ‘হোয়াইট কলার’ চাকরির মানদণ্ডে চিহ্নিত করেছেন, যারা মূলত টেবিলে বসে চাকরি করেন এবং দৈহিক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত নন। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ হোমি খারাস মধ্যবিত্তকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে: Being in the middle class implies having a comfortable standard of living, economic security, and self-reliance. The middle classes come from a range of occupations: government officials, college graduates, rich farmers, traders, business people, and professionals. They are in various management and clerical jobs. Many are self-employed in small businesses, crafts, and on commercialized family farms (খারাস, ২০১১:৫৯।)

মধ্যবিত্ত হওয়া মানে আরামদায়ক জীবন, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং স্বনির্ভরতা। মধ্যবিত্তরা বিভিন্ন পেশা থেকে আসে– যেমন: সরকারি কর্মকর্তা, কলেজ গ্র্যাজুয়েট, ধনী কৃষক, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পেশাজীবী মানুষ। বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বা ‘ক্লেরিক্যাল’ দায়িত্বেও তাদের দেখা যায়। অনেকেই ক্ষুদ্র ব্যবসা, কারুশিল্প এবং বাণিজ্যিক বা পারিবারিক খামারেও স্বনিযুক্ত থাকেন।

বলাই বাহুল্য, অর্থনীতিবিদরা মধ্যবিত্তকে সংজ্ঞায়িত করেন আয় ও ব্যয়ের নিক্তিতে। যেমন: ব্যানার্জি ও ডাফলো (২০০৮) মধ্যবিত্ত চিহ্নিত করেছেন দৈনিক মাথাপিছু ব্যয় (এক্সপেন্ডিচার) ৬ থেকে ১০ ডলারের মধ্যে ধরে। বার্ডসল (২০০৭) মধ্যবিত্ত চিহ্নিত করেছেন দৈনিক মাথাপিছু আয় ১০ ডলারের উপরে ধরে। আবার রাভালিওন (২০০৯) পশ্চিমা দেশের মধ্যবিত্ত (ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড মিডল ক্লাস) এবং উন্নয়নশীল দেশের মধ্যবিত্তকে (ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ড মিডল ক্লাস) আলাদা আয়-ব্যয়-এর হিসাব দিয়ে চিহ্নিত করেছেন। আবার হোমি খারাস(২০১০) ‘গ্লোবাল মিডল ক্লাসে’র হিসাব দেখিয়েছেন মাথাপিছু ব্যয় ১০ থেকে ১০০ ডলারের মধ্যে (মধ্যবিত্তের সংজ্ঞায়ন সংক্রান্ত আলোচনার জন্য দেখুন এডিবি, ২০১০:৫।) তার মতে, এই পরিসীমার মধ্যবিত্তের মধ্যে নতুন ধরনের পণ্য ও সার্ভিসের চাহিদা তৈরি হয়।

ভারতীয় অর্থনীতিবিদ (বিশ্বব্যাংকে কর্মরত) এজাজ ঘানি অর্থনীতিতে মধ্যবিত্তের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে: A bigger middle class spends more, leading to higher business profits, savings and investment, higher growth, and a larger middle class (দেখুন, খারাস, ২০১১:৭৫)।

মধ্যবিত্ত শ্রেণি বেশ ভালো খরচ করে, এর ফলে অর্থনীতির মুনাফা বাড়ে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাড়ে, উচ্চ প্রবৃদ্ধি হয় এবং ফলস্বরূপ আরও বড় একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হয়।

তবে সব মধ্যবিত্তের মাপকাঠি এক নয়। মধ্যবিত্তের মধ্যে আছে উচ্চমধ্যবিত্ত আবার নিম্নমধ্যবিত্তও। বিভিন্ন সংস্থার জরিপে মধ্যবিত্তের এই ভাগগুলোর সংজ্ঞায়নও আবার এক নয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে মধ্যবিত্তের সংজ্ঞায়ন বা তাদের অর্থনৈতিক ‘রেঞ্জ’ বোঝাটা এতো গুরুত্বপূর্ণ কেন?

গুরুত্বপূর্ণ কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির সবচেয়ে উল্লেখ করার মতো অর্থনৈতিক চরিত্র হলো তার বাড়ন্ত ক্রয়ক্ষমতা। উঠতি মধ্যবিত্ত কেবল খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানে খরচ করেনা, বরং ‘এসেনশিয়াল’ বা আবশ্যক পণ্যগুলোর বাইরেও ‘নন এসেনশিয়াল’ কিন্তু ‘ডিজায়ারেবল’ (কাঙ্ক্ষিত) পণ্যগুলোতে খরচ করা শুরু করে। মধ্যবিত্ত রেস্টুরেন্টে খেতে যায়, মধ্যবিত্ত ঘর সাজানোর জিনিস কেনে, মধ্যবিত্ত প্লাস্টিকের সস্তা আসবাবের পরিবর্তে কাঠের মজবুত আসবাব কেনে। মধ্যবিত্ত কার্পেট কেনে, বালিশের কুশন কেনে, বছরে একবার কক্সবাজার বা সিলেটে বেড়াতে যায়। লোডশেডিংয়ে অতিষ্ঠ মধ্যবিত্ত আইপিএস কেনে। তাই একটি দেশের মধ্যবিত্তের উত্থান মানেই হচ্ছে সামগ্রিকভাবে ওই দেশের বাজার ও অর্থনীতির চরিত্র ও ধরন বদলে যাওয়া, বাজারের ভোগ্যপণ্যের চাহিদা ও সরবরাহে পরিবর্তন ঘটা। তাই কতটুকু আয় বৃদ্ধি হলে ভোগ্য পণ্যের চাহিদায় কি কি ধরণের পরিবর্তন আসতে পারে, এবং সেই চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সরকারের ট্রেড পলিসি বা শিল্পায়নের পলিসি কি হবে, এগুলো অর্থনীতির জরুরি আলাপ। কারণ মধ্যবিত্তের আর্থিক সক্ষমতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নতুন ধরণের শিল্পের বিকাশের সম্ভাবনা।

একটি দেশের মধ্যবিত্তের উত্থান মানেই হচ্ছে সামগ্রিকভাবে ওই দেশের বাজার ও অর্থনীতির চরিত্র ও ধরন বদলে যাওয়া, বাজারের ভোগ্যপণ্যের চাহিদা ও সরবরাহে পরিবর্তন ঘটা। তাই কতটুকু আয় বৃদ্ধি হলে ভোগ্য পণ্যের চাহিদায় কি কি ধরণের পরিবর্তন আসতে পারে, এবং সেই চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সরকারের ট্রেড পলিসি বা শিল্পায়নের পলিসি কি হবে, এগুলো অর্থনীতির জরুরি আলাপ।

ভারতের মধ্যবিত্ত এবং ‘কনজ্যুমার গুডে’র উত্থান

মূলত, নব্বইয়ের দশক থেকে ভারত ও ভিয়েতনামে এবং তার কিছু পরে বাংলাদেশের মতো এককালীন দরিদ্র দেশগুলোতেও মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান ঘটে। মূলত গ্রামীণ কৃষক পরিবারের সন্তানদের শহরে পড়তে আসা, পড়ালেখা শেষে শহরেই চাকরির খোঁজ করা, বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাওয়ার পর শহরে থেকে যাওয়া, পরিবারের অন্য সদস্যদের শহরের দিকে টানা ইত্যাদি নানা অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান ঘটে, এমনটাই আমরা দেখি। ম্যাকেঞ্জি রিপোর্ট ২০০৭ সালেই দেখিয়েছিল, ২০২৫ সালের মধ্যে ভারতের মধ্যবিত্তের সংখ্যা ৫ কোটি থেকে ৫০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে (The McKinsey Global Institute, 2007)। ম্যাকেঞ্জি রিপোর্টের মতে, এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণিটির কনজাম্পশন বা ভোগের প্রবণতায় নাটকীয় পরিবর্তন আসবে –’These groups choose what they will consume, rather than be driven by the necessities of life. Such discretionary choices, reflecting the tastes of the new Indian middle class, will dominate consumption patterns’ (ম্যাকেঞ্জি গ্লোবাল ইনস্টিটিউট, ২০০৭)।

এই গোষ্ঠীটি শুধু মৌলিক চাহিদা দ্বারা পরিচালিত হয়না; বরং নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ভোগ্যপণ্য বেছে নিতে পারে। এই পছন্দ করার (আর্থিক) সক্ষমতা ভারতের নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির রুচিকে প্রতিফলিত করে এবং এটাই পরবর্তী সময়ে বাজারে ভোগের ধরন বা ভোগ্যপণ্যের ধরনকে প্রভাবিত করে।

যেমন, নব্বইয়ের দশকে ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু কনজ্যুমার গুড বা ভোগ্যপণ্যের চাহিদা হুহু করে বাড়তে থাকে। এই বাড়ন্ত চাহিদার পণ্যের তালিকায় আছে গাড়ি, মোটরসাইকেল, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন ও রেফ্রিজারেটর। ২০০৭ সালের ম্যাকেঞ্জি রিপোর্ট ভারতীয় মধ্যবিত্ত সম্পর্কে মন্তব্য করেছে এভাবে: ‘মধ্যবিত্ত সাধারণত টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, মোবাইল ফোন এবং সম্ভব হলে একটি স্কুটার বা গাড়ি কেনার সক্ষমতা রাখে। তাদের আর্থিক সক্ষমতা কিছুটা বাড়লেও তারা সন্তানদের শিক্ষা এবং নিজেদের অবসরের জন্য সঞ্চয় করার চেষ্টা করে’ (ম্যাকেঞ্জি গ্লোবাল ইনস্টিটিউট, ২০০৭)।

অন্যদিকে উপমহাদেশের উচ্চমধ্যবিত্তরা হলেন সাধারণত ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারিয়াল পদের কর্মকর্তা বা ব্যবসায়ী। ম্যাকেঞ্জি রিপোর্ট ভারতীয় উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্পর্কে আরও বলছে, ‘Successful and upwardly mobile, they are highly brand-conscious, buying the latest foreign-made cars and electronic gadgets. They are likely to have air conditioning, and can indulge in an annual vacation, usually somewhere in India.’

ভারতের মধ্যবিত্ত সাধারণত সফল এবং উচ্চাভিলাষী, তারা ব্র্যান্ড-সচেতন এবং সর্বশেষ মডেলের বিদেশি গাড়ি বা ইলেকট্রনিক গেজেট কেনে। তাদের এয়ার কন্ডিশনার থাকে এবং সাধারণত ছুটি কাটাতে ভারতের মধ্যেই কোথাও বেড়াতে যায়।

উচ্চমধ্যবিত্তের শৌখিন বিদেশি ব্র্যান্ডের প্রতি ঝোঁক তৈরি হয় বলেই ভারতের বাজারে ক্রিশ্চিয়ান ডিওর বা টমি হিলফিগারের মতো দামি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলো এরই মধ্যে ব্যবসা সফল হয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, উচ্চ মধ্যবিত্তের উত্থানের সঙ্গে ইম্পোর্টেড বা আমদানি করা পণ্য এবং হোটেল, মোটেল, রেস্টুরেন্টের মতো ‘টুরিজম’ পণ্যেরও চাহিদা বেড়েছে। আবার ইম্পোর্টেড পণ্যের চাহিদা বাড়ার মধ্য দিয়ে বড় শহরগুলোতে ‘সুপার মল’গুলোর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এদিকে ভারতের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চমধ্যবিত্তের চাহিদার একটি উল্লেখযোগ্য অংশই পূরণ করেছে ভারতের স্থানীয় ম্যানুফ্যাকচারিং বা উৎপাদন খাত। যেমন, একসময় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয়ের পক্ষে গাড়ি কেনার সামর্থ্য ছিল না। মধ্যবিত্তের বাড়ন্ত গাড়ির চাহিদাকে আমলে নিয়েই আশি-নব্বইয়ের দশকে ভারতে অটোমোবাইল খাতে বিপুল বিনিয়োগ ঘটে। সাম্প্রতিককালে আবার নতুন মধ্যবিত্তের চাহিদা এবং ক্রয়ক্ষমতাকে মাথায় রেখেই টাটা মোটরস মাত্র এক লাখ টাকার গাড়ি এনেছে ভারতের বাজারে (‘ওয়ান লাখ রুপি কার’ নামে পরিচিত)। এছাড়াও মধ্যবিত্তের উত্থান মানেই শহরে আধুনিক আবাসনের চাহিদা বৃদ্ধি এবং রিয়েল এস্টেট বা নির্মাণ খাত বিকশিত হওয়া। উল্লেখ্য, নব্বই দশকের শুরু থেকে ভারতে মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে গাড়ি বা ফ্ল্যাট কেনার জন্য ঋণ নেওয়ার সুযোগও তৈরি হয়। যেমন, স্টেইট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এবং মারুতি সুজুকির মতো গাড়ি কোম্পানি একসঙ্গে চুক্তি করে স্বল্প কিস্তিতে গাড়ি কেনার সুযোগ করে দিচ্ছে ভারতীয় মধ্যবিত্তকে। আবার ভারতীয় ইলেকট্রনিক উৎপাদন কোম্পানি ভিডিওকন স্বল্প আয়ের মধ্যবিত্তকে মাথায় রেখে খুব সস্তা দামের ওয়াশিং মেশিন বাজারে এনেছে।

বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত কারা?

বাংলাদেশে মধ্যবিত্তের সংখ্যা কত, এই হিসাব করতে গেলে সাধারণত তিনটি গবেষণা প্রতিবেদন সামনে আসে (জাইকা, ২০১৬:৬২)। এর মধ্যে ড. বিনায়ক সেনের (২০১৫) হিসাবে দৈনিক ২ থেকে ৩ ডলারের মধ্যে আয় হলে তাকে মধ্যবিত্ত বলা হচ্ছে (স্বভাবতই আন্তর্জাতিক জরিপ সংস্থাগুলো ২-৩ ডলারের এই ‘ইনকাম রেঞ্জ’ বা আয়ের পরিসীমাকে অনেক কম মনে করছে)। বস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ-এর হিসাবে দৈনিক ১৩ থেকে ২১ ডলার আয় হলে তাকে মধ্যবিত্ত বলা হচ্ছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের Pew রিসার্চ সেন্টার মধ্যবিত্তের আয় নির্ণয় করতে আরেকটু সতর্কতা অবলম্বন করেছে। Pew রিসার্চ সেন্টার দৈনিক ২ থেকে ১০ ডলার আয়কে চিহ্নিত করছে ‘লো ইনকাম’ বা নিম্ন আয় হিসেবে, আর দৈনিক ১০ থেকে ২০ ডলার আয়কে চিহ্নিত করেছে মধ্যবিত্তের আয় হিসেবে। এছাড়াও দৈনিক ২০ থেকে ৫০ ডলার আয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে উচ্চ মধ্যবিত্ত হিসেবে (জাইকা, ২০১৬:৬২।)

এদিকে জাইকার ‘এমার্জিং মিডল ইনকাম ক্লাস ইন বাংলাদেশ’ প্রতিবেদনটি pew রিসার্চ সেন্টারের জরিপটিকেই বাস্তবসম্মত হিসেবে গ্রহণ করেছে, যদিও জাইকা আরও এক ধাপ এগিয়ে মধ্যবিত্তের ক্যাটাগরিটিকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। যেমন, দৈনিক ২ থেকে ৪ ডলারকে নিম্ন আয় হিসেবে দেখিয়েছে, আর ৪ থেকে ১০ ডলার আয়কে দেখিয়েছে নিম্ন মধ্যবিত্ত হিসেবে (জাইকা, ২০১৬:৬২)।

জাইকার ২০১৬ সালের হিসাব অনুসারে বাংলাদেশে দরিদ্রের সংখ্যা ২৫ শতাংশ, নিম্ন আয়ের মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪০ শতাংশ, নিম্ন মধ্যবিত্ত প্রায় ৩৪ শতাংশ, আর উচ্চ মধ্যবিত্ত মাত্র ১.৮ শতাংশ (জাইকা, ২০১৬:৬৩।) এদিকে বস্টন কনসাল্টিং গ্রুপের ২০১৫ সালের জরিপ বলছে, পরবর্তী এক দশকে প্রতিবছর বাংলাদেশের ২০ লাখ মানুষের মাসিক আয় ৩৫ হাজারের কাছাকাছি পৌঁছাবে। অর্থাৎ, এই গ্রুপের ভোক্তা পরিবারগুলো এসি, আইপিএস, বা ইমপোর্টেড শ্যাম্পু বা কসমেটিকসের মতো পণ্যগুলো কেনার মতো সক্ষমতা রাখবে।

বাংলাদেশে মধ্যবিত্তের ক্রয়ক্ষমতা ও ইলেকট্রনিক পণ্যের বাজার

সাধারণত, মাসিক আয় মাথাপিছু ৩০ হাজার টাকা ছাড়ালে (অর্থাৎ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তের পরিসীমায় প্রবেশ করলে) ভোক্তা পরিবারগুলোর প্রধান প্রবণতা হলো স্মার্টফোন, টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর বা ইস্ত্রি কেনা। মাসিক আয় আরও বৃদ্ধি পেলে পরের ধাপে মোটরবাইক, এসি, আইপিএস বা রাইস কুকার কেনা। দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থানে ইলেকট্রনিক পণ্যের বাজারে একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। এদিকে শুধু পণ্যের বাজার তৈরি হলেই হবেনা, পণ্য কোথায় তৈরি হচ্ছে (দেশে না বিদেশে), কোথায় সংযোজন হচ্ছে, ইম্পোর্ট হচ্ছে নাকি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে, অর্থনীতির বিকাশে এটি একটি অত্যন্ত জরুরি প্রশ্ন।

জাইকার (২০১৬) জরিপে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত/সংযোজিত পণ্যের বাজার সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়।

যেমন:

- বর্তমানে ইলেকট্রনিক পণ্যের স্থানীয় সংযোজনকারী (এসেম্বলার) হিসেবে দেশীয় বাজারের মূল প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে: প্রাণ আরএফএল গ্রুপ, বাটারফ্লাই, ইউনিটেক, খান ট্রেডিংস, হাওলাদার ইলেকট্রনিকস, রয়াল, ইলেকট্রোমার্ট ও এস্কয়ার। আর বাজারে প্রতিযোগিতা করা বিদেশি কোম্পানিগুলোর মধ্যে আছে এলজি, সনি, স্যামসাং, শার্প, হিটাচি, প্যানাসনিক, ফিলিপস, মিয়াকো, নোভা, ডিজিটাল, সিঙ্গার, হাইকো, জেনারেল ইত্যাদি।

- তবে শুধু এসি, রেফ্রিজারেটর ও ব্লেন্ডার ছাড়া বাকি ইলেকট্রনিক পণ্যের বাজার প্রায় পুরোটাই জাপানী, চীনা ও কোরিয় কোম্পানিগুলোর দখলে।

- রেফ্রিজারেটর ও এসি বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে বেশ ভালো করছে দেশীয় কোম্পানি ওয়াল্টন। শার্প ও সিঙ্গারের মতো বিদেশি কোম্পানিগুলোকে টেক্কা দিয়ে ওয়াল্টনের পণ্য সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে।

- আইপিএসের ক্ষেত্রে সিঙ্গার বা স্যামসাংয়ের চেয়ে রহিম আফরোজের বাজার বড়।

অন্যান্য বেশ কিছু পণ্যের ক্ষেত্রেও ওয়াল্টনের সক্ষমতা খেয়াল করার মতো। যেমন:

- মোটরবাইকের ক্ষেত্রে সুজুকি, হোন্ডা ও হিরোর পরেই ওয়াল্টনের বাজার।

- সেলফোনের ক্ষেত্রে স্যামসাংয়ের পরেই ওয়াল্টনের বাজার। এক্ষেত্রে সিম্ফনি থেকেও ভালো করছে ওয়াল্টন।

- ব্লেন্ডার বিক্রির ক্ষেত্রেও ফিলিপস, নোভা, প্যানাসনিককে ছাড়িয়ে ওয়াল্টন সবচেয়ে এগিয়ে (জাইকা, ২০১৬:৭৪)।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, মধ্যবিত্তের উত্থানে নানা রকমের ইলেকট্রনিক পণ্যের যে নতুন বাজার তৈরি হয়েছে, তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত না হলেও স্থানীয়ভাবে সংযোজিত। উৎপাদন, সংযোজন, সেলস, ডিস্ট্রিবিশন ও মার্কেটিং মিলিয়ে, দেশীয় এই দু-একটি কোম্পানি উল্লেখযোগ্য মানুষের কর্মসংস্থানও তৈরি করতে পারছে।

কিন্তু মধ্যবিত্তের মধ্যে যেহেতু প্রকারভেদ আছে এবং উচ্চ মধ্যবিত্তের মধ্যে যেহেতু নতুন ধরনের পণ্য কেনার আকাঙ্ক্ষা তৈরি হচ্ছে, তাই এমন বলা যেতে পারে যে ‘রাইজিং’ মধ্যবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্তের সংখ্যা বাড়লেই স্থানীয় শিল্পের সংখ্যা বাড়বে বা স্থানীয় শিল্পের বিকাশ হবে এমন নিশ্চয়তা নেই। বরং প্রবণতা বলে, মধ্যবিত্তের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরেকটু বেশি খরচের ইমপোর্টেড পণ্যের চাহিদা বাড়বে। যেমন, জাইকার ২০১৫ সালের জরিপ বলছে, বাংলাদেশের উচ্চমধ্যবিত্তের মধ্যে শতকরা মাত্র ১৬ ভাগ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য কিনতে আগ্রহী। যেখানে ৫৮ ভাগই আমদানি করা পণ্য কিনতে আগ্রহী এবং ২৪ ভাগ স্থানীয়ভাবে সংযোজিত (এসেমবেল্ড) পণ্য কিনতে আগ্রহী (জাইকা, ২০১৬:৪৯।) মূলত গাড়ি ও টিভির ক্ষেত্রেই বিদেশি পণ্যের প্রতি এই আগ্রহ বেশি দেখা গেছে।

বাংলাদেশের উচ্চমধ্যবিত্তের মধ্যে শতকরা মাত্র ১৬ ভাগ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য কিনতে আগ্রহী। যেখানে ৫৮ ভাগই আমদানি করা পণ্য কিনতে আগ্রহী এবং ২৪ ভাগ স্থানীয়ভাবে সংযোজিত (এসেমবেল্ড) পণ্য কিনতে আগ্রহী।

আবার অন্যদিকে দরিদ্র থেকে নিম্ন মধ্যবিত্তে উপনীত হওয়া শ্রেণিটির তুলনামূলক বেশি দামে ইমপোর্টেড পণ্য কেনার সামর্থ্য নেই। তারা দেশে তৈরি পণ্যেই ভরসা রাখেন। তাই এমন বলাই যায় যে নতুন মধ্যবিত্তের উত্থানের সঙ্গে স্থানীয় পণ্যের চাহিদা অবশ্যই বাড়ে এবং স্থানীয় শিল্পায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু ধনী বা উচ্চমধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি স্থানীয় শিল্পায়নের জন্য সুবিধাজনক না-ও হতে পারে। বরং উচ্চমধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ইমপোর্টেড পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির সম্পর্কটি বেশ দৃশ্যমান। অন্যদিকে স্থানীয় পর্যায়ের শিল্পায়নের জন্য মধ্যবিত্তের আয় বৃদ্ধির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে শ্রমিকের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি বা প্রাথমিক ধাপে অন্তত শ্রমিকের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে উত্তরণ।

শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা ও পণ্যসামগ্রী

বাংলাদেশের মতো দেশে শ্রমিক তার মজুরির প্রায় পুরোটাই নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য কিনতে ব্যবহার করে। ‘নেসেসিটি’ বা প্রয়োজনের বাইরে অন্যান্য কনজ্যুমার গুড কেনার সামর্থ্য তার হয়না। বাংলাদেশের একজন পোশাক শ্রমিকের ‘কনজাম্পশন প্যাটার্ন’ বা খরচের তালিকাটি দেখলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়। বাসাভাড়া, পরিবহণ খরচ, চাল, ডাল, সবজি, ডিম ইত্যাদি বেসিক খাদ্যপণ্য কিনতেই তার মজুরির প্রায় সম্পূর্ণটা খরচ হয়ে যায় (বর্তমানে দ্রব্যমূল্য অতিরিক্ত বাড়ার কারণে মাসের প্রথম দেড়-দুই সপ্তাহের মধ্যেই পোশাক শ্রমিকের মজুরির সম্পূর্ণ টাকাটাই শেষ হয়ে যাওয়া একটি স্বাভাবিক ঘটনা।)

এদিকে বিপুল সংখ্যক নারী পোশাক শ্রমিকের খাদ্যপণ্যের বাইরে সামান্য কিছু বাড়তি খরচের ওপর নির্ভর করেই আশুলিয়া, গাজীপুর, সাভার ও টঙ্গীর মতো এলাকাগুলোতে সস্তা কাপড়, সস্তা জুতা, ইমিটেশনের গহনা ও কসমেটিকসের বাজার গড়ে উঠেছে। মূলত ১৫ হাজার টাকার কিছুটা উপরে মজুরি পাওয়া নারী শ্রমিকরাই এসব সস্তা কাপড়ের দোকানের নিয়মিত ক্রেতা। পোশাকপল্লির চারদিকে গড়ে ওঠা এই বাজারগুলোর বহু পণ্য চীন এবং ভারত থেকে আমদানিকৃত হলেও, রেডিমেড থ্রি-পিস, ম্যাক্সি, ওড়না, স্যান্ডেল ও সাবান-শ্যাম্পুর মতো পণ্যগুলোর একটি বড় অংশই দেশীয় ছোট-বড় বিভিন্ন কারখানায় তৈরি। এখানে উল্লেখ্য যে, কেরানীগঞ্জ বা পুরান ঢাকায় গড়ে ওঠা প্রায় কয়েকশ দর্জির দোকান বা রেডিমেড কাপড় সেলাইয়ের কারখানার একটি উল্লেখযোগ্য অংশই সরবরাহ করা হয় ঢাকার আশপাশের পোশাকপল্লিগুলোতে। আবার শ্রমিকের জুতা বা স্যান্ডেলের চাহিদা মাথায় রেখেই পুরান ঢাকা ও কেরানীগঞ্জের নানান জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গড়ে উঠেছে অজস্র পাদুকা কারখানা।

বিপুল সংখ্যক নারী পোশাক শ্রমিকের খাদ্যপণ্যের বাইরে সামান্য কিছু বাড়তি খরচের ওপর নির্ভর করেই আশুলিয়া, গাজীপুর, সাভার ও টঙ্গীর মতো এলাকাগুলোতে সস্তা কাপড়, সস্তা জুতা, ইমিটেশনের গহনা ও কসমেটিকসের বাজার গড়ে উঠেছে। মূলত ১৫ হাজার টাকার কিছুটা উপরে মজুরি পাওয়া নারী শ্রমিকরাই এসব সস্তা কাপড়ের দোকানের নিয়মিত ক্রেতা।

এছাড়াও পোশাক কারখানার নারী কর্মীরা সস্তা দেশি কসমেটিকস ব্যবহার করে থাকে। পোশাকশ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় দুটি দেশীয় কসমেটিকস ব্র্যান্ড হলো লতা হারবাল ও রেমি স্পট ক্রিম। দুটোই রং ফরসাকারী ক্রিম হিসেবে পরিচিত। ১২ গ্রামের একটি লতা হারবাল কৌটার দাম মাত্র ৫০ টাকা। এছাড়াও তিব্বতের লিপ জেল, ঘামাচি পাউডার, তিব্বত পমেড, কিউট গ্লিসারিন, দেশে তৈরি লাক্স ও সানসিল্কের শ্যাম্পু,কাপড় কাচার সাবান কসকো ও দেশে তৈরি পন্ডস, পোশাক কারখানার নারী শ্রমিকদের নিয়মিত ব্যবহার্য সামগ্রী।

পোশাকের ক্ষেত্রে পোশাক কারখানার নারী শ্রমিকদের রোজগারকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের লোকাল গার্মেন্টসের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। একদিকে বাজারে ভারতীয় ও পাকিস্তানি থ্রি-পিসের রমরমা চাহিদা থাকলেও, নারী শ্রমিকরা মূলত সস্তা দেশি থ্রি-পিস বেশি কেনায় (৬০০ টাকার মধ্যে) নারায়ণগজ্ঞ, নরসিংদী, সিরাজগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় ছোট-বড় বহু বস্ত্রকল তৈরি হয়েছে, যেখানে পাওয়ার লুম বা অটোমেটিক মেশিনের মাধ্যমে কাপড় তৈরি হয়। ছাপা কাপড় বা স্ক্রিন প্রিন্টিংয়ের জন্য আছে আলাদা কারখানা, আবার গজ কাপড় সেলাই করেও থ্রি-পিস বা টু-পিস বানানো হয় দর্জি কারখানাগুলোতে। পুরান ঢাকা থেকে কেরানীগঞ্জ, টঙ্গী, ও মোহাম্মদপুরের বিভিন্ন এলাকায়ও এসব কারখানার দেখা মেলে। একেকটি কারখানায় ৫ থেকে ১০ জন করে শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়। বলাই বাহুল্য, এসব পণ্যের মূল ক্রেতা শ্রমজীবী মানুষ।

এছাড়াও পোশাকপল্লিগুলোকে ঘিরে রান্নার কাজে ব্যবহৃত দেশি হাঁড়ি-পাতিল, বাসন, বাটি, গ্লাস, ছুরি, বঁটি, আর প্লাস্টিকের বিভিন্ন সামগ্রীর এক বিশাল বাজার তৈরি হয়েছে। দেশীয় কোম্পানির মধ্যে মূলত গাজী আর আরএফএলের প্লাস্টিকের চেয়ার, টেবিল ও অন্যান্য আসবাবের ব্যাপক চাহিদা দেখা যায়।

পোশাক শ্রমিকদের মধ্যে ইলেকট্রনিক পণ্যেরও চাহিদা আছে, তবে কম। ইলেকট্রনিক পণ্যের মধ্যে স্মার্টফোন ব্যবহারে সবার উৎসাহ থাকলেও, সবাই কিনতে পারছেননা। কিছুটা বেতন বাড়লে বা কিছু টাকা জমাতে পারলে মূলত টিভি, ফ্রিজ আর স্মার্টফোন কেনাতেই আগ্রহ দেখা যায়। ফ্রিজের ক্ষেত্রে পোশাকশ্রমিকদের প্রথম পছন্দ মূলত ওয়াল্টন, তুলনামূলক অনেক কম দাম ও ওয়াল্টনের ভালো সার্ভিসের জন্য। পোশাকশ্রমিকদের প্রায়ই বলতে শোনা যায়, শ্রমিকদের সার্ভিস দেয়ার ক্ষেত্রে ওয়াল্টনের কর্মীরা খুবই আন্তরিক। তারা পোশাক কারখানার নারী কর্মীদের খুবই সম্মান করে এবং ‘বোন’ হিসেবে সম্বোধন করে।

পোশাকপল্লিগুলোকে ঘিরে রান্নার কাজে ব্যবহৃত দেশি হাঁড়ি-পাতিল, বাসন, বাটি, গ্লাস, ছুরি, বঁটি, আর প্লাস্টিকের বিভিন্ন সামগ্রীর এক বিশাল বাজার তৈরি হয়েছে। দেশীয় কোম্পানির মধ্যে মূলত গাজী আর আরএফএলের প্লাস্টিকের চেয়ার, টেবিল ও অন্যান্য আসবাবের ব্যাপক চাহিদা দেখা যায়।

শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা বাড়লে নতুন পণ্যের চাহিদা তৈরি হয়?

সাধারণত বেতন বাড়লে পোশাক শ্রমিকরা কী ধরনের পণ্য কেনার আকাঙ্ক্ষা করেন? পোশাক শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বললে বোঝা যায়, প্রথমেই তারা মূলত আরেকটু ভালো খাবার কিনতে চান। যেমন বেশিরভাগ পোশাকশ্রমিক এখন পর্যন্ত নিয়মিত মাছ-মাংস-দুধ বা ফলমূল কেনার সামর্থ্য রাখেননা। মূলত ডিম, ডাল ও শাকসবজিই তাদের প্রতিদিনের খাদ্যতালিকা। এমনও দেখা গেছে যে, মাছ কেনার সামর্থ্য নেই বলে পোশাকশ্রমিকরা সন্ধ্যার পর পোশাকপল্লির কাঁচাবাজারগুলোতে ভিড় করেন, মূলত পচতে থাকা মাছ সস্তায় পাবেন এই আশায়। বলাই বাহুল্য পোশাকশ্রমিকদের অর্থনৈতিক সামর্থ্য বাড়লে বাজারে মাছ, মাংস বা মুরগির চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়বে। অর্থাৎ গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক বা খামারভিত্তিক উৎপাদিত পণ্যের সরবরাহ বাড়বে।

অন্যদিকে কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে একটু ভালো মানের দেশীয় ক্রিম, শ্যাম্পু, স্যান্ডেল বা কসমেটিকস পণ্যের চাহিদা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য নারী পোশাক শ্রমিকরা বেশিরভাগই লোশন কিনতে পারেন না। দেশে লিভার ব্রাদার্সের তৈরি লোশন তাদের সামর্থ্যের বাইরে। বরং লোশনের পরিবর্তে ভ্যাসলিন, তেল বা পমেড ব্যবহার করেন। বলাই বাহুল্য শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পেলে লোশনের মতো ভালো মানের পণ্যগুলোর চাহিদা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আবার পোশাকশ্রমিকদের অনেকেই এক জোড়া স্যান্ডেলই দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করেন। কামিজের ক্ষেত্রেও ২-৩ পিস কামিজ বারবার ধুয়ে ধুয়ে পরেন। মজুরি বৃদ্ধি পেলে বাড়তি এক জোড়া স্যান্ডেল, কামিজ বা ওড়নার ব্যবহার বাড়বেই। ইলেকট্রনিক পণ্যের ব্যাপারে আগেই বলা হয়েছে। উঁচু গ্রেডের শ্রমিকের ঘরে টিভি, রেফ্রিজারেটর, স্মার্টফোন, ইস্ত্রি বা রাইসকুকারের মতো পণ্যগুলোর দেখা পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ শ্রমিকের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে দেশীয় ইলেকট্রনিক পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টি সরাসরি সম্পর্কিত।

সামগ্রিকভাবে দেখলে বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি আসলে কারখানার মালিকের জন্য একটি বাড়তি ‘উৎপাদন খরচ’ হিসেবে গণ্য হলেও, এই বর্ধিত বেতনের পুরোটাই বাজারে বিভিন্ন সস্তা পণ্য কেনায় ব্যয় হয়, যা সস্তা পণ্যের স্থানীয় শিল্পায়নের পেছনের সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি হতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে খুলনাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার প্রায় ২৬টি পাটকল বেসরকারিকরণ করার উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়টি আলোচনা করা প্রয়োজন। পাটকলগুলো কেন লাভ করতে পারছেনা–এই প্রশ্নের উত্তরে প্রায়ই সরকারি মিলের শ্রমিকদের ‘অতিরিক্ত’ মজুরিকে কারণ হিসেবে দেখানো হয়। উল্লেখ্য, সরকারি শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের ভাতা এবং সুযোগ-সুবিধা মিলিয়ে বেতন পেতেন প্রায় ১৫ থেকে ১৮ হাজার টাকা। অন্যদিকে বেসরকারি আকিজ জুট মিল বা যশোরের নোয়াপাড়া জুট মিলের শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে দেখা গেছে, তাদের দৈনিক মজুরি মাত্র ২৫০ টাকা! অর্থাৎ বেসরকারি পাটকলশ্রমিকের মাসিক আয় টেনেটুনে ৫ হাজার টাকা! এখানে জরুরি প্রশ্ন হলো: মাত্র ৫ হাজার টাকায় একজন শ্রমিক চাল-ডাল-তেল-লবণের মতো জরুরি খাদ্যপণ্যগুলো ছাড়া আর কোনোকিছু কেনার সামর্থ্য রাখে কিনা? তারা কি মাছ-মাংস কিনতে সক্ষম? একজন বেসরকারি মিলের শ্রমিকের পক্ষে শখের বশে একটি বাড়তি প্যান্ট, বাড়তি একজোড়া স্যান্ডেল বা সস্তা কসমেটিকস কেনা কি সম্ভব? নোয়াপাড়া জুট মিলের শ্রমিকদের বাড়িঘর কেমন? তারা কি দেশি প্লাস্টিকের আসবাব কিনতে পারেন? নিয়মিত তেল, সাবান, শ্যাম্পু বা কোল্ড ক্রিম কিনতে পারেন? বাচ্চাদের জন্য ১০ টাকার এক প্যাকেট এনার্জি প্লাস মাসে দু-চারবারের বেশি কিনতে পারেন? সপ্তাহে একদিন পাড়ার দোকান থেকে নন-ব্র্যান্ডের কেক, বনরুটি বা বিস্কুট কিনে খেতে পারেন? মাত্র ৫ হাজার টাকা মজুরিতে ওয়াল্টনের টেলিভিশন বা রেফ্রিজারেটর কেনার সামর্থ্য কি তাদের কোনোদিনই হবে??

সামগ্রিকভাবে দেখলে বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি আসলে কারখানার মালিকের জন্য একটি বাড়তি ‘উৎপাদন খরচ’ হিসেবে গণ্য হলেও, এই বর্ধিত বেতনের পুরোটাই বাজারে বিভিন্ন সস্তা পণ্য কেনায় ব্যয় হয়, যা সস্তা পণ্যের স্থানীয় শিল্পায়নের পেছনের সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি হতে পারে।

সরকারি শ্রমিকের বাসাবাড়ি, ক্রয়ক্ষমতা ও কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

২০২০ সালে মিল বন্ধ হওয়ার পর পিপলস জুটমিল কলোনির শ্রমিকদের বাসাবাড়িতে বসে আলাপচারিতা করার সুযোগ হয়েছিল। যে বাড়িতে আমরা প্রথম বসেছিলাম, সেই বাড়িটি লিটন মিয়ার। তিনি প্রায় ২৭ বছর ধরে কাজ করেছেন পিপলস মিলে। স্ত্রী ও তিন সন্তানকে নিয়ে থাকেন। পাটকল বন্ধ হওয়ার ঘোষণার পর থেকেই বিভিন্ন সময়ে কলোনি ছেড়ে তাদের চলে যেতে বলা হচ্ছিল। লিটু মিয়ার পরিবারও উচ্ছেদের ভয়ে ছিল।

কলোনির বহুতল দালানগুলো মিল কর্তৃপক্ষ করে দিয়েছিল। তবে একই জমিতে শ্রমিকরা নিজেরাও শত শত ইটের ঘর তুলেছিলেন। পোশাক শ্রমিকদের মতো ঠাসাঠাসি করে ৭-১০ জন মিলে থাকতে হয়নি তাদের। বসার ঘর আছে, শোবার ঘর আছে; আলাদা রান্নাঘর, বারান্দা আছে। সারবাঁধা ঘরগুলোর সামনে লাউয়ের মাচা, লেবুগাছ, ধনিয়া-পুদিনার চাষ। জালানার গ্রিল ঘেঁষে হাসনাহেনার গাছ আছে। ঘরের ভেতরে নানান ধরনের আসবাবের দেখা মেলে। যেমন: স্টিলের আলমারি, কাঠের সোফা, ড্রেসিং টেবিল, কাঠের চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি। কারো ঘরে বেতের সোফা এবং রঙিন ফুলতোলা কুশন কাভার দেখা গেল। জানালায় রঙিন পর্দাও আছে। প্রায় প্রত্যেকের ঘরেই কাঠের স্টাডি টেবিল ও টেবিল ক্লথের দেখা মেলে। বেশিরভাগ টেবিলেই দেখা যাবে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিকের বই, গাইড বই এবং বিসিএস পরীক্ষার গাইড। এছাড়া আরেকটি চমকপ্রদ ব্যাপার হলো, প্রায় প্রত্যেকের ঘরেই দেখা যাবে সাজিয়ে রাখা অনেক গল্পের বই।

পোশাক শ্রমিকদের মতো ঠাসাঠাসি করে ৭-১০ জন মিলে থাকতে হয়নি তাদের। বসার ঘর আছে, শোবার ঘর আছে; আলাদা রান্নাঘর, বারান্দা আছে। সারবাঁধা ঘরগুলোর সামনে লাউয়ের মাচা, লেবুগাছ, ধনিয়া-পুদিনার চাষ। জালানার গ্রিল ঘেঁষে হাসনাহেনার গাছ আছে। ঘরের ভেতরে নানান ধরনের আসবাবের দেখা মেলে।

লিটু মিয়ার বড় ছেলে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। বড় মেয়ে খুলনার একটি সরকারি কলেজে দর্শন বিভাগে মাস্টার্স করছে। তাদের মা খুব দুঃখ করে বলছিলেন, ছেলেমেয়েকে তো শিক্ষিত করেছি, কিন্তু চাকরি কি পাবে? লিটু মিয়ার মেয়ের সঙ্গে কথা বলে মনে হলো, মেয়েটি খুবই আত্মবিশ্বাসী এবং শিক্ষিত মানসিকতার একজন তরুণী। তার প্রথম ইচ্ছা বিসিএস দেবে। সেটা না হলে শিক্ষকতা করবে। জানাল, কলেজের প্রফেসররা তাকে খুবই পছন্দ করেন এবং কলেজের শিক্ষক হিসেবে চাকরি পাওয়ার একটা সম্ভাবনা তার রয়েছে। বোঝা গেল, সেই আশায়ই আছে গোটা পরিবার।

এই বিষয়টি উল্লেখ করছি এই কারণে যে, শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের মধ্যে পড়ালেখার চর্চা আসলে কতটুকু, সেই বিষয়ে কোনো গবেষণা বা রিপোর্ট চোখে পড়েনা। পোশাক শ্রমিকের সন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, বিসিএস দিচ্ছে–এমনটা কি কল্পনা করা যায়? বরং গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ উল্টো চিত্রটি দেখি। পোশাকশ্রমিকদের সন্তানরা বেশিরভাগই স্কুল থেকে ঝরে পড়ে এবং দ্রুত কাজে লেগে যায়। বেশিরভাগই দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার সুযোগই পায়না। অথচ সরকারি মিলের শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের মধ্যে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার রেওয়াজ বহুদিনের। মিল শ্রমিকদের সন্তানরা সবাই স্কুলে যাচ্ছে এবং স্কুলের পর কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। লিটু মিয়ার মেয়ের মতোই কলোনির অন্য বাড়িগুলোতেও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা আছে। কেউ পাস করে বিসিএসের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে বা ঢাকার কোনো কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছে এমন উদাহরণও আছে। এবং এটা সরকারি পাটকল শ্রমিকদের জীবনমান বোঝার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ সূচক তো অবশ্যই।

পোশাক শ্রমিকের সন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, বিসিএস দিচ্ছে–এমনটা কি কল্পনা করা যায়? বরং গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ উল্টো চিত্রটি দেখি। পোশাকশ্রমিকদের সন্তানরা বেশিরভাগই স্কুল থেকে ঝরে পড়ে এবং দ্রুত কাজে লেগে যায়। বেশিরভাগই দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার সুযোগই পায়না। অথচ সরকারি মিলের শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের মধ্যে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার রেওয়াজ বহুদিনের।

লিটু মিয়ার মেয়ের পড়ার টেবিলে ছিল শীর্ষেন্দুর বই, হুমায়ূন আহমেদ ও ইমদাদুল হক মিলনের বই এবং একটি রান্নার বই। পরবর্তী সময়ে আরও দুজন পাটকল শ্রমিকের ঘরেও গল্পের বই চোখে পড়ল। প্রশ্ন জাগল: আমাদের দেশে গল্পের বই কারা কেনে? শুধুই মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত? পোশাকশ্রমিক বা বেসরকারি মিল শ্রমিকের ঘরে গল্পের বই দেখা পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। দেশি যেসব প্রকাশনী সস্তা কাগজে গল্পের বই ছাপে, তাদের বাজার কিরকম? মানসম্মত মজুরি পাওয়া শ্রমিকদের সন্তানরা গল্পের বই কেনা শুরু করলে এসব দেশীয় প্রকাশনীর বাজার কি বিকশিত হতো?

‘পাবলিক মিলের মজুরি বেশি’, ‘পাবলিক মিল লসে চলে’, ‘পাবলিক মিলগুলোকে বছরে ২০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হয়’, সারাক্ষণ এসব উদ্দেশ্যমূলক প্রচার শুনি অথচ পাবলিক মিলের শ্রমিকের তুলনামূলকভাবে বর্ধিত ক্রয়ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে একটি শিক্ষিত পরবর্তী প্রজন্ম গড়ে উঠেছে। গড়ে উঠেছে একটি গোটা অঞ্চলের স্থানীয় অর্থনীতি। দক্ষিণের পাটকল বা উত্তরবঙ্গের চিনিকল শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ও সরকারি মজুরির সঙ্গে জড়িয়ে আছে এলাকার ভাতের হোটেল, কাপড়ের বাজার, ছাপা লুঙ্গির ফ্যাক্টরি, বাচ্চাদের খেলনা, কাঠের ফার্নিচার থেকে শুরু করে দেশীয় কেক, বিস্কুট, চানাচুর, চিপস বা কোক-পেপসির ছোট-বড় অসংখ্য দোকানের ভবিষ্যৎ। অর্থাৎ মিলগুলো লাভে চলছে না লোকসানে চলছে, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এই পাটকল-চিনিকল শ্রমিকদের বাড়তি খরচ করতে পারার সক্ষমতার ওপর অনেক অঞ্চলের স্থানীয় অর্থনীতি নির্ভরশীল। অথচ চাল-ডাল কিনতেই যাদের বেতন ফুরিয়ে যায়, সেই বেসরকারি মিলের শ্রমিকদের বাসস্থানের আশপাশে এত বাহারি পণ্যের অর্থনীতি গড়ে ওঠার সুযোগ আছে কি?

ফেরত আসি আংকটাডের রিপোর্টে। আংকটাড বলছে, প্রতিটি রপ্তানিমুখী শিল্পকেই তীব্র বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার সামনে পড়তে হয়। কর্মীদের বর্ধিত বেতন-ভাতাকে তাই বাড়তি উৎপাদন খরচ বা ‘কস্ট’ হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়। মালিকদের মূল উদ্দেশ্যই থাকে যেকোনো উপায়ে উৎপাদন খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিকে যে কোনো মূল্যে দমন করা। কিন্তু এক্ষেত্রে আংকটাডের পরামর্শ হলো, মজুরি বা ওয়েজকে শুধু উৎপাদনের খরচ (ভেরিয়েবল কস্ট) হিসেবে না দেখে বরং ভোক্তা শ্রমিকের ‘ইনকাম’ বা খরচ করার সক্ষমতা বা ক্রয়ক্ষমতার জায়গা থেকে দেখা। কারণ, ব্যবসায়ীর জন্য শ্রমিকের মজুরি একটি ‘কস্ট’ বা উৎপাদন খরচ হতে পারে, কিন্তু সরকারকে ব্যবসায়ীদের মতো চিন্তা করলে চলবেনা। সরকার লাভক্ষতির হিসাব করবে সামগ্রিক অর্থনীতির লাভক্ষতির জায়গা থাকে। শ্রমিকের বর্ধিত মজুরি এখানে শ্রমিকের সস্তা দেশি পণ্য কেনার ‘ইনসেনটিভ’ এবং সামগ্রিকভাবে স্থানীয় অর্থনীতি বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আংকটাডের প্রতিবেদন এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বলছে, ‘new perspective on the role of wages and the public sector’। প্রতিবেদনের ভাষায়: …. export-oriented strategies emphasize the cost aspect of wages. By contrast, a strategy giving a greater role to domestic demand would emphasize the income aspect of wages, as it would be based on household spending as the largest component of domestic demand।

মালিকদের মূল উদ্দেশ্যই থাকে যেকোনো উপায়ে উৎপাদন খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিকে যে কোনো মূল্যে দমন করা। কিন্তু এক্ষেত্রে আংকটাডের পরামর্শ হলো, মজুরি বা ওয়েজকে শুধু উৎপাদনের খরচ (ভেরিয়েবল কস্ট) হিসেবে না দেখে বরং ভোক্তা শ্রমিকের ‘ইনকাম’ বা খরচ করার সক্ষমতা বা ক্রয়ক্ষমতার জায়গা থেকে দেখা।

রপ্তানিমুখী মডেল শ্রমিকের মজুরিকে শুধু ‘উৎপাদন খরচ’ হিসেবে দেখে। অন্যদিকে স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক মডেলে শ্রমিকের মজুরিকে ‘আয়’ হিসেবে দেখা হয়। কারণ, এই আয়ের ওপর ভিত্তি করেই শ্রমিক পরিবারগুলো কতটুকু ‘স্পেন্ডিং’ বা খরচ করবে তা নির্ধারিত হয়।

অর্থাৎ এখানে শ্রমিকের বর্ধিত ক্রয়ক্ষমতাকে স্থানীয় চাহিদা এবং স্থানীয় শিল্পায়নের মূল ভিত্তি হিসেবে দেখতে বলা হচ্ছে।

কাজেই এটি পরিষ্কার যে, শ্রমিকের ‘বেশি’ মজুরিকে শুধু ‘উৎপাদন খরচ’ বা ‘লোকসানের কারণ’ হিসেবে চিহ্নিত করা একটি ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি। শ্রমিকের বর্ধিত ক্রয়ক্ষমতাকে স্থানীয় অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে দেখতে না-পারা এবং দরিদ্র শ্রমিককে নিম্নমধ্যবিত্তের কাতারে নিয়ে আসার প্রথম ধাপ হিসেবে বিবেচনা করতে না-পারা মূলধারার অর্থনীতিবিদদের স্থানীয় অর্থনীতির বহুবিধ বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকারই প্রমাণ। আর মজুরি যে এই পাটকলগুলোর লোকসানের কারণ নয় তা নিয়ে আগেও তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, দরিদ্র শ্রমিক থেকে নিম্নমধ্যবিত্ত, এবং নিম্নমধ্যবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত হয়ে ওঠার এই প্রক্রিয়ায় যেহেতু স্থানীয় বাজার ও জাতীয় অর্থনীতিতে বহুরকমের পণ্যের চাহিদা তৈরি হয়, এই চাহিদাকে ঘিরে দেশীয় শিল্পায়নের একটি মজবুত ভিত্তি তৈরি হতে পারে।

পরিশেষে:

উপরের আলাপটি মূলত দুটি বিষয়কে মাথায় রেখে করা হয়েছে।

এক. শ্রমিকের বাড়ন্ত ক্রয়ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে মধ্যবিত্তের বিকাশ ও স্থানীয় পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি; এবং

দুই. রপ্তানিমুখী শিল্পের ওপর একচেটিয়া নির্ভরশীলতার বিপরীতে স্থানীয় বাজার ও স্থানীয় শিল্পায়নের গুরুত্ব।

কিন্তু এই পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূরক কিছু প্রশ্ন করতেই হবে। যেমন:

- বাজারের হাতে ছেড়ে দিলেই কি আপনাআপনি শিল্পায়ন ঘটে যায়? উত্তর: না।

- স্থানীয় পর্যায়ে শিল্পায়ন ঘটা মানেই কি শ্রমিক উপযুক্ত মজুরি পাবে বা শ্রমিকের জীবনমান বৃদ্ধি পাবে? উত্তর: না।

- মারাত্মক খরচবহুল জীবনব্যয়ের বাস্তবতায় দরিদ্র বা নিম্নবিত্ত শ্রমিক একটু বেশি মজুরি পেলেই কি ‘মধ্যবিত্তের ক্রয়ক্ষমতা’ অর্জন করতে পারবে? উত্তর: না।

- স্থানীয় চাহিদাকে গুরুত্ব দিলেই কি পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন করা সম্ভব হবে? উত্তর: এটি নির্ভর করছে সরকারের পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণের নীতিমালা ও তার কার্যকারিতার ওপর।

- মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটলেই কি স্থানীয় শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর সংখ্যক কর্মসংস্থান তৈরি হবে? উত্তর: বর্তমানে গার্মেন্টস সহ বিভিন্ন ধরনের ভারী শিল্পে ব্যাপক হারে অটোমেশন হচ্ছে। তাই ম্যানুয়েল লেবার ভিত্তিক শিল্পকে আলাদা করে উৎসাহিত করা যায় কিনা, সেই ব্যাপারে সরকারের নীতিমালা থাকতে হবে। অথবা যে ধরনের অটোমেটেড শিল্পায়নে কর্মসংস্থান তৈরি হওয়ার সুযোগ সীমিত, সেই ধরণের শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারি নীতি কি হবে, ভর্তুকি দেয়া হবে কি হবে না, এই বিষয়েও স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

বলাই বাহুল্য, এই প্রতিটি প্রশ্নই আলাদা করে বিশদ আলোচনার দাবি রাখে।

দিনে দিনে মারাত্মক ব্যয়বহুল হয়ে ওঠা স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, পরিবহণ, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি ছাড়াও শ্রমিকের আবাসন সংকট, অপরিকল্পিত নগরায়ন, পরিবেশ বিপর্যয়, সুপেয় পানির অপ্রতুলতা, পুলিশি নিপীড়ন, চাঁদাবাজি ও প্রায় অকার্যকর রাষ্ট্রীয় সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর বাস্তবতায় শুধু নিম্নবিত্তের ক্রয়ক্ষমতা বাড়লেই বা মধ্যবিত্তের বিকাশের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে শিল্পায়ন ঘটলেই সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির চেহারা পাল্টে যাবে–এমন সরলীকরণ করার উপায় নেই।

তবে এটুকু বলা দরকার যে দিনে দিনে মারাত্মক ব্যয়বহুল হয়ে ওঠা স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, পরিবহণ, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি ছাড়াও শ্রমিকের আবাসন সংকট, অপরিকল্পিত নগরায়ন, পরিবেশ বিপর্যয়, সুপেয় পানির অপ্রতুলতা, পুলিশি নিপীড়ন, চাঁদাবাজি ও প্রায় অকার্যকর রাষ্ট্রীয় সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর বাস্তবতায় শুধু নিম্নবিত্তের ক্রয়ক্ষমতা বাড়লেই বা মধ্যবিত্তের বিকাশের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে শিল্পায়ন ঘটলেই সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির চেহারা পাল্টে যাবে–এমন সরলীকরণ করার উপায় নেই। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর করতে না পারলে, সুলভে ইউটিলিটি সেবা প্রদান করতে না পারলে, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, পরিবহণ বা আবাসন সংক্রান্ত নীতিগুলোতে গণমুখী/অধিকারভিত্তিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটাতে না পারলে, শুধু আর্থিক ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়ে, বা মধ্যবিত্তের সংখ্যা বাড়িয়ে, বা মধ্যবিত্তের চাহিদামতো পণ্য সরবরাহ করে, দীর্ঘমেয়াদে একটি টেকসই ও বৈষম্যবিহীন অর্থনীতি তৈরি করা সম্ভব হবেনা।

[এই লেখার একটি অংশ এর আগে বাংলা জার্নাল ‘প্রতিচিন্তা’র জুলাই–সেপ্টেম্বর ২০২৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাটি বর্ধিত করে নতুন শিরোনামে সর্বজনকথায় প্রকাশিত হলো।]

মাহা মির্জা: গবেষক ও খন্ডকালীন শিক্ষক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ইমেইল: maha.z.mirza@gmail.com

তথ্যসূত্র:

[এডিবি] ADB (Asian Development Bank). “The rise of Asia’s Middle Class”. 2010.

বণিক বার্তা। “শিল্প আরো বড় হচ্ছে তবে নারী শ্রমিক রক্ত স্বল্পতায় ভুগছে।” অক্টোবর ১৩, ২০১৩।

[বস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ] The Boston Consulting Group. “The Surging Consumer Market Nobody Saw Coming”. 2015.

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম। নীট শ্রমিকদের দেয়া হবে আয়রন ট্যাবলেট। মার্চ ৩১, ২০১৯।

[বিশ্বব্যাংক] World Bank. Job diagnostic Bangladesh. Main report. 2017.

[ডেইলি ষ্টার] Daily Star. “RMG workers to lose jobs by 2030“. May 1, 2019.

[ঢাকা ট্রিবিউন] Dhaka Tribune. “ACC opens probe against RMG owners over money laundering charges”. February 22, 2021.

[হাফিংটন পোস্ট] Huffington post. We Buy A Staggering Amount Of Clothing, And Most Of It Ends Up In Landfills. September 7, 2016.

[জাইকা] JICA (Japan International Cooperation Agency). “Emerging Middle Income Class in Bangladesh”. March, 2016.

কালের কণ্ঠ। ১০ মাসে চাকরি হারিয়েছে ৩০ হাজার পোশাক শ্রমিক। ২৭ নভেম্বর, ২০১৯।

[খারাস] Kharas, Homi. “The Rise of the Middle Class” in Reshaping Tommow: Is South Asia Ready for the Big Leap? edited by Ejaz Ggani. Oxford University Press. The World Bank. 2011.

[ম্যাকেঞ্জি গ্লোবাল ইনস্টিটিউট] Mckinsey Global institute. “How India’s rising and unique middle class will reshape global consumer markets”. 2007.

[ম্যাকেঞ্জি গ্লোবাল ইনস্টিটিউট] Mckinsey Global institute. Jobs lost, jobs gained: Workdforce transition in a time of automation. December 2017.

[অক্সফ্যাম] Oxfam. Made in poverty. The true price of fashion. February 2019.

[প্যালে, টমাস] Palley, Thomas. “The Forces Making for an Economic Collapse”. The Atlantic. July 1996 issue.

প্রথম আলো। দেশে আসেনি পণ্য রপ্তানির ১,২০০ কোটি ডলার : বাংলাদেশ ব্যাংক। ডিসেম্বর ১১, ২০২৩।

[সেন] Sen, Binayak. “Size and Growth of Middle Class in Bangladesh: Trends, Drivers and Policy Implications.” 2015.

[আংকটাড] UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). Trade and Development Report, 2013. New York and Geneva. September 12, 2013.

[ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল] Wall street Journal. “The robots are coming for garment workers. Thats good for the U.S, bad for poor countries.” February 16, 2018.